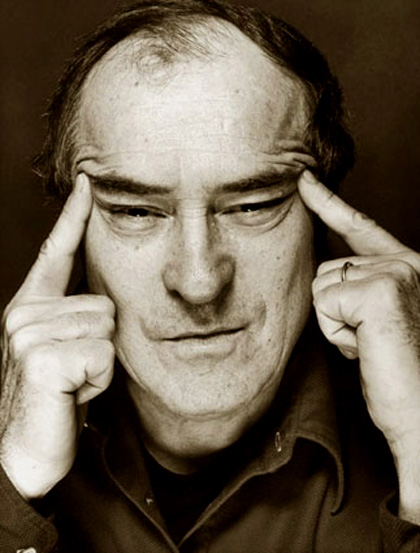

Бернардо Бертолуччи: I was born in a trunk. Часть 2

16 марта, 2013

АВТОР: admin

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ.

Сдав экзамены на аттестат зрелости, я попросил у родителей поездку в Париж. Я обожал французское кино и чувствовал себя гораздо ближе к французским режиссерам, чем к итальянским. Начинались времена комедии по-итальянски, неореализм понемногу забывался. Я отправился в путешествие прежде всего ради того, чтобы ходить во Французскую синематеку. Это была своего рода инициация. Я посмотрел тогда множество фильмов. Позже, сняв “Костлявую куму”, я наивно и вызывающе заявил бравшим у меня интервью журналистам, что предпочел бы говорить по-французски, ибо это язык кино. Я был убежден, что все новое случается в Париже. Я провел там месяц, и, когда бродил по городу, мне казалось, что я постоянно нахожусь внутри годаровского “На последнем дыхании” — фильма, снятого от начала до конца на парижской натуре, днем и ночью. Еще на меня произвел впечатление большой экран Синематеки во дворце Шайо. В большом зале, длинном и узком, экран занимал всю стену. Несколько лет спустя я спросил у Анри Ланглуа, основателя и вдохновителя Синематеки и, косвенным образом, новой волны, зачем нужен такой огромный экран. А он ответил: “Ah, c’est pour les films de Rossellini1, — и добавил: — Рамка его кадра может в любой момент раздвинуться вверх, вправо, вниз, влево, и надо быть к этому готовым”.

Я вернулся в Италию и год или два спустя стал у Пазолини ассистентом режиссера на картине “Аккаттоне”. В Риме только что вышел “На последнем дыхании”, и я всеми силами пытался убедить Пьера Паоло пойти его посмотреть. Он не был киноманом, видел совсем немного фильмов. Он любил “Страсти Жанны д’Арк” Дрейера (и это заметно: “Аккаттоне” преимущественно снят крупными планами, как “Жанна д‘Арк”) и обожал Чаплина. Мне казалось, ему непременно следует посмотреть фильм Годара: ведь нужно же хотя бы иметь представление о том, что происходит в кино за пределами Италии. Я был влюблен в этот фильм и хотел, чтобы Пазолини разделил со мной эту любовь. Он ужасно разочаровал меня. В один прекрасный день — это был понедельник, и я уже почти перестал настаивать — он сообщилл: “Вчера сходил на твой “На последнем дыхании”. Фильм уже шел третьим экраном где-то на окраинах вроде Торпиньяттара; его друзья, какие-то местные парни, страшно смеялись, освистали картину и, по мнению Пьера Паоло, поделом, потому что она претенциозная. Я это воспринял как личное оскорбление. Несколько лет спустя Пьер Паоло написал длинное стихотворение, в котором рефреном повторялась строчка “Как в фильме Годара…”. Пьер Паоло полностью принял его, и я считал это своей большой победой.

Я знал Пазолини с детства, они с моим отцом часто встречались и очень дружили. Впервые я его увидел вскоре после переезда в Рим, а когда мне было лет двенадцать или тринадцать, он посвятил мне стихотворение под названием “Мальчику”, где рассказывает мне историю своего брата, ушедшего в горы с пистолетом, спрятанным в книге Монтале, и трагически погибшего в стычке между партизанами-католиками и югославами. Мой отец очень ему помогал, привел Пазолини с его первым романом “Лихие парни” к Гардзанти. Сначала Пьер Паоло жил в районе Понте-Маммоло, потом несколько раз переезжал все ближе к центру, сначала на улицу Фонтеяна, а потом на улицу Карини, где до сих пор живут мои родители: он жил на втором этаже, а мы — на шестом. Пьер Паоло в какой-то степени занял в моем сердце место отца. Что-то подобное произошло потом с Годаром. Когда позже, во второй половине шестидесятых, я почувствовал возникшую между мной и Пазолини отчужденность, мне показалось, что это он меня отодвинул в сторону. На самом деле, как всегда бывает в отношениях двух людей, ответственность несут обе стороны. Я был буквально околдован Годаром, но поскольку своим рождением в кино я был обязан Пьеру Паоло, он, возможно, переживал мою страсть как предательство… предательство ученика по отношению к учителю. В те годы я давал читать Пазолини мои стихи и находился под его сильным влиянием. Он тогда не занимался кино, не считая нескольких сценариев — “Бурная ночь”, “Сумбурный день”, — написанных им для Мауро Болоньини, и одного эпизода для “Сладкой жизни”. Но однажды, случайно встретив меня на лестнице, он сказал: “Знаешь, я, наверное, сниму фильм…”

Воспоминания об “Аккаттоне” — это мои воспоминания о том, как мечта о кино осуществилась. Раз уж мы жили в одном доме, первой моей обязанностью было сопровождать Пьера Паоло из дома на съемочную площадку. Мы встречались рано утром в гараже, и он, пока вел свою “джульетту”, рассказывал мне свои сны, которые всегда очень влияли на съемки. Когда мы приезжали на съемочную площадку, я должен был заниматься “сутенерами”. Там была компания из шести-семи настоящих сутенеров, друзей Аккаттоне, и я должен был проверять, выучили ли они наизусть диалоги, и следить, чтобы они вели себя тихо… Некоторые из них придумывали себе более респектабельные профессии, типа торговых агентов, но на самом деле это были самые настоящие сутенеры, впрочем, в основном вполне симпатичные. Пьер Паоло всегда окружал себя людьми, обладавшими какими-нибудь ярко выраженными свойствами, рядом с ним не было ни одного человека никчемного или неинтересного. Из странного знакомства с сутенерами я извлек урок. В двадцать лет все склонны к морализаторству, и я думал об этих эксплуататорах только самое плохое… однако при ближайшем рассмотрении дело обстояло иначе. Большинство этих молодых людей находились в полном подчинении у своих женщин и не имели над ними никакой власти. Они мчались домой на своих родстерах и грели воду для макарон, чтобы к двум часам ночи, когда женщина возвращается с работы, ужин был готов. Они очень любили Пьера Паоло, он умел расположить к себе, потому что со всеми общался на равных. Пазолини обладал склонностью к перевоплощению, и это понятно даже по его литературным произведениям. Поразительно, как его романы впитали римский диалект. Он подражал своим персонажам, их образу мыслей, их манере говорить и одеваться. Когда я его увидел впервые, было воскресенье, вторая половина дня, на нем были синий выходной костюм и белая рубашка, а прядь волос он зачесал волной — настоящий парень с окраины.

После “Аккаттоне” события развивались стремительно. У продюсера Антонио Черви был сюжет Пьера Паоло — несколько страничек под названием “Костлявая кума”, но Пазолини уже думал о “Мама Рома” и предложил: “Почему бы тебе не заказать сценарий Серджо Читти и Бертолуччи?” Черви сказал: “Хорошо, если ты за ними присмотришь…” — и стал искать режиссера. Мы с Читти написали этот сценарий, Тонино Черви он очень понравился, и он мне сказал: “Как ты думаешь, смог бы ты снять этот фильм?” И с полной его и моей безответственностью мы ввязались в эту авантюру. Черви сильно рисковал, и я ему очень благодарен. “Аккаттоне” имел большой успех, так что “Костлявую куму” мне предстояло снять “в манере Пазолини”.

Я был совсем молодым: мне исполнился двадцать один год. Пришлось завоевывать признание группы, одной из римских съемочных групп, которые не отличаются снисходительностью. Думаю, мне это удалось, причем в первые же дни. Мы снимали на черно-белую пленку, у нас ее было немного и времени тоже мало — шесть недель. Главный оператор говорил мне, что ему редко приходилось делать так много съемок с движения. Я не знаю толком, что мною руководило, скорее всего нечто иррациональное, скажем, необходимость выразить себя, но думаю, в первую очередь я испытывал огромное удовольствие оттого, что нахожусь на съемочной площадке, оттого, что я режиссер, наслаждение, радость, которые, кажется, присутствуют во всех моих фильмах и которые, как я в какой-то момент обнаружил, стали одной из конечных целей моего кино. Я не хочу сказать, что радость создателя фильма обязательно передастся тем, кто его смотрит, но, когда я смотрю фильм, для меня очень важно удовольствие, которое я от него получаю.

В Венеции “Костлявая кума” была представлена на информационных показах, большинство критиков плохо приняли фильм, некоторым он понравился. Премия Виареджо, присужденная моей книжке стихов, тоже вызывала ко мне зависть и антипатию. Думаю, я многих раздражал. Некоторые критики написали: “Это фильм в духе Пазолини”. А по-моему, он совсем не такой, ему как раз не хватает религиозности, присутствующей в фильмах Пьера Паоло, да и зрительно он мне кажется совершенно другим. Напротив, мне кажется, что в “Костлявой куме” много тем, которые появляются в других моих фильмах.

Пазолини пришел посмотреть “Костлявую куму” и сказал мне: “Сколько у тебя съемок с движения, сколько панорамирования! Камера никогда не стоит на месте!” Ему больше понравился мой второй фильм, “Перед революцией”. Он даже написал очерк под названием “Поэтическое кино”, в котором в качестве примера кино, говорящего языком прозы, приводил фильм Эрманно Ольми “Время остановилось”, а поэтического кино — “Перед революцией”.

В эти годы я не общался с миром итальянского кино. Дружил с бразильцами, французами, старался как можно больше ездить за границу. Как я уже говорил, я не чувствовал себя итальянским режиссером. В Италии очень мало моих ровесников работали в кино. Единственный, кто приходит в голову, — Марко Беллоккьо, которого я очень уважал и с которым, хотя мы очень редко виделись, меня связывали приятельские отношения, выражавшиеся не столько в словах, сколько в том, как я смотрел его фильмы, а он мои. Несколько раз я встречался с Роберто Росселлини, обожал его, но издалека. Его совершенно не приняли в Италии, а во Франции открыли заново. На самом деле я смотрел на него сквозь призму знаменитого журнала “Кайе дю синема”. Меня поразила абсолютная естественность, с которой он говорил о своей работе. Я расспрашивал о его фильмах, мне казалось, что современное кино начиналось с “Путешествия в Италию” и что без этой ленты не могло появиться “Приключение” Антониони, еще один основополагающий фильм. Он изобразил Юг абсолютно не живописный, абсолютно не фольклорный, увиденный глазами Джорджа Сандерса и Ингрид Бергман, и я понял, что этим путем пойдут все, кто намерен рассказать современные истории современных героев. Поразительно, насколько ловко ориентировался Росселлини в дебрях кинопроизводства. Он был гениальным и циничным, но цинизм всегда служил ему средством поймать в фокус те или иные предметы и явления и выразить свою гениальность.

После “Костлявой кумы” начался трудный период. Наконец я нашел молодого миланского промышленника Марио Бернокки, который очень любил кино, и дал ему прочитать сценарий “Перед революцией”. Ему понравилось, и он решил стать продюсером. Эта история может быть поучительной для тех, кто сегодня начинает снимать кино. Возникли проблемы с прокатом, и тогда я поехал в Милан, чтобы поговорить со старшим Риццоли2. Я преодолел целый ряд барьеров, секретарш и ассистентов, мне все-таки удалось добраться до него и сказать: “Извините, после обеда я должен вернуться в Рим, мне обязательно надо поговорить с вами сейчас”. И он ответил: “Ну пойдемте, молодой человек”. Я ворвался к нему, как террорист в какое-нибудь посольство. Прежде мне не доводилось видеть Риццоли, однако он принял меня и даже выразил ко мне симпатию, не отпускал несколько часов, показал новые типографии, потом стал говорить о себе и в конце концов заявил, что займется выпуском моего фильма. Разумеется, речь шла о весьма скромных суммах, кажется, я попросил тридцать миллионов. За две недели до начала съемок я позвонил в Милан продюсеру Марио Бернокки, к телефону подошел камердинер и сообщил: “Очень жаль, но синьор Марио был вынужден уйти в армию”. Ему было двадцать шесть или двадцать семь лет, мне — двадцать три года. “Как — в армию? Нам через две недели фильм начинать…” — “Пришли карабинеры. Ему пришлось пойти”. — “А где он?” — “В Палермо, в “учебке”. Я немедленно помчался в Палермо, разыскал Бернокки, который тем временем успел поругаться с сержантом и попал за решетку. Мне удалось добиться свидания, и я ему сказал: “Как быть с фильмом? Пора начинать съемки”. А он: “Мне очень жаль, я здесь и ничего не могу поделать”. Тогда мы стали думать, и тут он вспомнил имя человека, который, возможно, знаком с важной персоной из сицилианской мафии. Я вышел из казармы, позвонил этому типу… В общем, мне удалось найти таинственного мафиози. Меня доставили на встречу с ним в один из лучших ресторанов Палермо, и я привел единственный аргумент, который мог подействовать на этого представителя старой мафии: “Бернокки, знаете ли, — видный миланец, он принадлежит к старинной семье текстильных промышленников…” Словом, дал ему понять: ты поможешь ему, когда-нибудь и он сумеет помочь тебе. Этот синьор уже о нем слышал, к тому же есть велогонка под названием “Кубок Бернокки”. Таким образом, при посредничестве мафии я за три дня избавил Бернокки от армии. И фильм запустился в назначенный день.

“Перед революцией” был моим первым автобиографическим фильмом — таким, в который человек вкладывает всего себя. Кроме того, этим фильмом отмечено мое возвращение в Парму. В Италии он не имел никакого успеха. Короткий прокат, пресса в основном отрицательная. Один известный критик написал: “Бертолуччи, бросай ты это дело!” Фильм показали в Каннах, французские критики заговорили об “открытии”, англичане и американцы — об “откровении”, и фильм получил премию молодых критиков и премию Макса Офюльса. Я тогда еще ничего не видел из Офюльса. Так что я принялся искать его фильмы, и он стал одним из моих самых любимых режиссеров.

(Опубликовано в кн. “Qui comincia l’avventura del signor…”. Под редакцией Андреа Гарибальди, Роберто Джаннарелли, Гуидо Джусти. La Casa Usher, Firenze, 1984.)

1 Это для фильмов Росселлини (фр.).

2 Анджело Риццоли (1889–1970) — предприниматель, издатель и кинопродюсер, основатель издательства “Rizzoli Editore”, одного из крупнейших в Италии, и продюсерской компании “Cineriz”.