Умер Евгений Головин

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, О сайте Перемены.ру (новости и обновления), Опыты, Перемены, Трансцендентное Когда: 1 ноября, 2010 Автор: admin

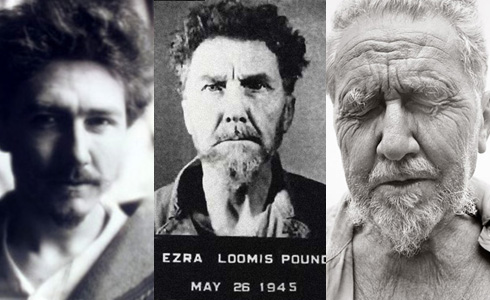

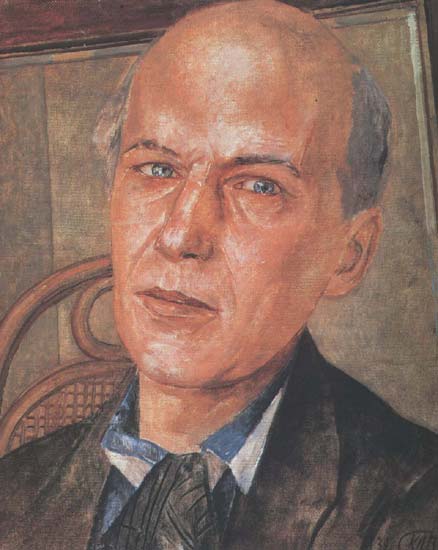

29 октября умер поэт Евгений Головин.

Игорь Дудинский о Головине в интервью Переменам (2007 год):

Головин – действительно «фигура» весьма магнетизирующая, мистическая и «неоднозначная».

Достаточно вспомнить личностей типа того же Гурджиева, чтобы понять, с какими усилиями по-настоящему посвященные люди вписывались в «земную» систему координат. Отсюда и «неоднозначность» их восприятия непосвященными людьми.

Головин – величайший эзотерик современности. Он проштудировал и обобщил все эзотерические знания и учения всех веков и традиций, усвоил их и переварил в котле своего личного опыта.

Согласитесь, что такой огромный груз держать в своей голове, душе и сердце способны даже немногие из небожителей – не говоря уже о земных людях.

Отсюда, опять же, проблемы с восприятием людей с таким эзотерическим багажом.

Да, Евгений Всеволодович Головин (кстати, он жив и здоров, поэтому вполне доступен для контактов) способен при желании пускать в ход свой «магнетизм», интенсивность которого способны выдержать немногие.

Правда, он может закапризничать при виде неинтересного ему человека и забыть о собственном «магнетизме». Тогда он предпочитает притворяться кем угодно — хоть ловким мистификатором.

Головин – больше, конечно, алхимик, чем маг. Хотя бы потому, что в области магии он всегда признавал превосходство над собой недавно скончавшегося Валентина Провоторова.

Алхимию же он знает в совершенстве – насколько такое возможно, потому что в совершенстве алхимию не может знать ни один смертный. Скажем так: на сегодня алхимической теорией и практикой Головин владеет лучше, чем кто-либо из живущих на земле.

Головин одновременно и алхимик, и маг, и хорошо пьющий гениальный поэт, «который читал много эзотерической литературы». Впрочем, я не могу сказать, в каком из своих проявлений он негениален.

Антарктида

не поднимайте бровь —

над мысом катастроф

ползет шизоконечная звезда

лохматая волна

нам в ухо прошипит

электро-ледяное “да!”

на этих проклятых скалах

в обломках кораблей

мерцают генитальные мозги

и мы как дураки

ласкаем чей-то скальп

в надеждах субтропической любви

вдали от зодиака

злая лесбиянка

раскинулась нагая антарктида

но мы идем вперед

ебись она в рот

станция амундсен-скотт

и надо же было случится тому

что нас всего семь

и вслед идет невидимый восьмой

сквозь синие леса

мы смотрим на него

и вырываем бесполезные глаза