Продолжим. «Исповедь» была закончена в 1879, а в 1882 году, «пересматривая это и возвращаясь к тому ходу мысли и к тем чувствам, которые были во мне, когда я все это переживал», Толстой увидал сон, который, как он счел, выразил то, что изложено в «Исповеди». И подверстал этот свой сон к ее концу. Вот он весь целиком:

«Вижу я, что лежу на постели. И мне ни хорошо, ни дурно, я лежу на спине. Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне лежать; и что-то, мне кажется, неловко ногам: коротко ли, неровно ли, но неловко что-то; я пошевеливаю ногами и вместе с тем начинаю обдумывать, как и на чём я лежу, чего мне до тех пор не приходило в голову. И наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетёных верёвочных помочах, прикреплённых к бочинам кровати. Ступни мои лежат на одной такой помочи, голени – на другой, ногам неловко. Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать. И движением ног отталкиваю крайнюю помочу под ногами. Мне кажется, что так будет покойнее. Но я оттолкнул её слишком далеко, хочу захватить её ногами, но с этим движеньем выскальзывает из-под голеней и другая помоча, и ноги мои свешиваются. Я делаю движение всем телом, чтобы справиться, вполне уверенный, что я сейчас устроюсь; но с этим движением выскальзывают и перемещаются подо мной ещё и другие помочи, и я вижу, что дело совсем портится: весь низ моего тела спускается и висит, ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но отчего-то жутко. – Тут только я спрашиваю себя то, чего прежде мне и не приходило в голову. Я спрашиваю себя: где я и на чём я лежу? И начинаю оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло моё тело, и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе.

Я не могу даже разобрать – вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. Я не смотрю, но не смотреть ещё хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последних помочей. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Ещё мгновенье, и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль: не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать, что же делать? – спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я так же вишу на последних, не выскочивших ещё из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что я вишу, но я смотрю только вверх, и страх мой проходит. Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: "Заметь это, это оно!" и я гляжу всё дальше и дальше в бесконечность вверху и чувствую, что я успокаиваюсь, помню всё, что было, и вспоминаю, как это всё случилось: как я шевелил ногами, как я повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх.

И я спрашиваю себя: ну, а теперь что же, я вишу всё так же? И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии, что она одна и держала прежде. И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твёрдость этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Всё это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся».

Толстой истолковал этот сон как резюме «Исповеди». И действительно, в нем есть все ее основные темы. Начало болезни: «лежу», «мне ни хорошо, ни дурно», но что-то «неловко ногам», «помочи». Дальше действия: попытка избавиться от беспокойства, приводящая к разбалансировке системы (ментальной), на которой он прежде держался, и в результате осознание того, что он висит над бездной. Так Толстой входил в болезнь. А потом тщился выбраться из нее, читая религиозно-философскую литературу. Во сне этому соответствует попытка проснуться, которая не могла быть успешной, поскольку бедняга читал про то, что все суета, что все «помочи» – одна видимость. Но вскоре понял, что такое чтение не способствует пробуждению (и пониманию), а лишь выбивает почву из-под ног и все глубже вгоняет в депрессию.

Переломному моменту «Исповеди» (когда писатель под воздействием вешнего леса открыл, что, думая о боге, он как бы уже имеет бога), соответствует тот момент сна, когда Толстой начинает смотреть вверх, и страх проходит. Здесь впервые звучит голос: «Заметь это, это оно!» Голос бога, который в лесу наполнил душу писателя радостью. Дальше во сне Толстой последовательно вспоминает, как случилось, что он повис над бездной. В этом «вспоминаю» отразилось писание «Исповеди» (и некоторых глав «Анны Карениной»), вполне психотерапевтическая процедура. И наконец, сновидец находит точку опоры (то есть обнаруживает, что не все «помочи» – видимость), узнает устройство механизма, на котором подвешен, слышит голос, предлагающий запомнить это устройство, и просыпается.

Лев Николаевич явно считает, что «просыпается» к новой жизни. Действительно, «Исповедь» – это подводка к его богословским сочинениям. И во сне отразился процесс, который привел Толстого к новому взгляду на христианство. Однако, сводя сон только к этому, мы теряем ряд ценных содержаний, всплывших во сне из глубин подсознания. Любой сон многозначен. Этот вот, например, можно толковать как отражение ситуации писателя, который стал автором отечественной «Илиады» и таким образом оказался на недосягаемой высоте. Взлетел, как та птичка, о которой в фильме «Кавказская пленница» сказано: так выпьем же за то, чтобы не отрываться от коллектива. Толстой ведь реально взмыл, как Икар, но дальше проблема: чтобы не пасть в глазах публики, надо создать что-то равноценное «Войне и миру». А как это сделать? Разве что написать «Анну Каренину». Однако где же взять крылья для такого взлета?

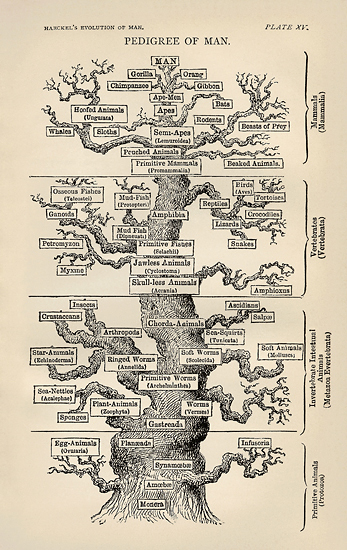

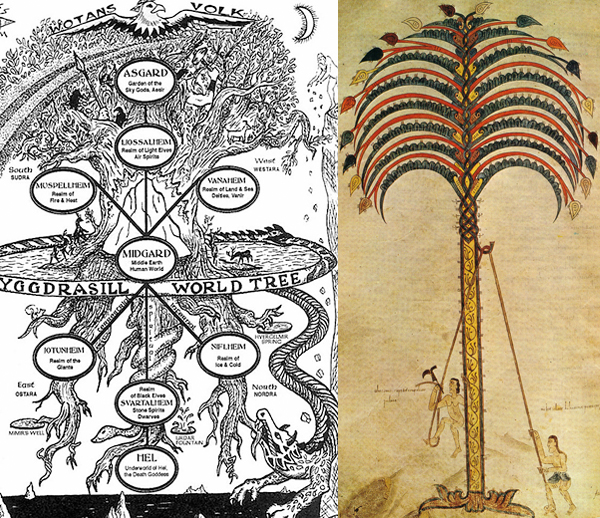

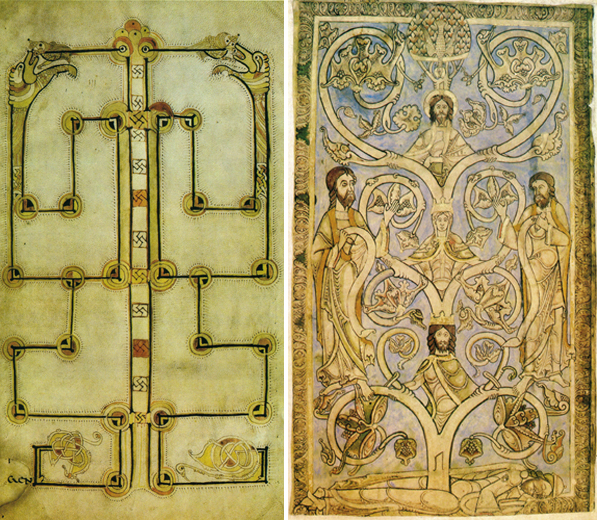

Крылья нашлись. В ходе писания «Анны Карениной» кризис был преодолен (см. здесь), что и отразилось во сне. Но это опять-таки только один из аспектов сна. И далеко не главное в нем. А главное то, что особо помечено голосом: «Смотри же, запомни!» Запомнить предлагается то, как устроен механизм, держащий человека над бездной. В головах – столб, от которого отходит петля, на которой Лев Николаевич висит, опираясь на нее серединной частью тела. Всякий узнает в этом устройстве ствол (или ветку) дерева, на котором держится плод (лист, цветок). Но если так, перед нами писатель, висящий на древе в виде, скажем, плода. Или – младенца на пуповине матери. А в целом это – плодоносящий живой организм, единая система, вегетативная основа жизни. То есть во сне речь («смотри же») о Роде, божестве, которое я упоминал в предыдущем экскурсе как основу жизни в чреде поколений (плодов). О единстве родных, о бытии не индивидуальном, а вот именно родовом и даже, пожалуй, общенародном.

Исходя из этого, можно понять и весь сон. Например, ясно, что дерево – это мать, к которой Толстой прикреплен пуповиной (петлей, помочью). Он висит, словно плод, и зреет, готовый сорваться. Первоначально ему ни хорошо и не плохо, а потом возникает какое-то неудобство. Сейчас неважно, что это за неудобство – тяжесть созревшего яблока, теснота в чреве матери или моральная невозможность продолжать жить в социальной матке (например, рода). В любом случае это неудобство, которое ведет к рождению. А начало всякого рождения – избавление от лишних помочей, неизбежно оборачивающееся ужасом, ибо человек, отрываясь от матери, рождается в бездну.

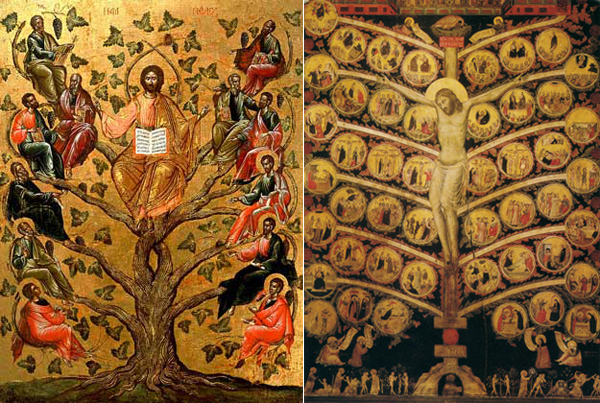

Это можно понять чисто физиологически: человек уходит из материнского лона в мир, испытывая при этом муки разрыва с материнской стихией и боль родовых схваток. Но рождение – это не только физический акт, это любой переход к новой жизни. Например, шаманская болезнь – это вызревание в человеке шамана, а момент посвящения – рождение (очень болезненное). Боги тоже, бывает, рождаются в новую жизнь. Так, бог германцев, Вотан (шаман и мудрец) пригвоздил себя к стволу ясеня Иггдрасиля и девять дней провисел на нем, дабы постичь силу рун. И Иисус был распят на древе (кресте), чтобы воскреснуть. О рождении Одиссея из недр Аида я уже говорил: пройдя узким путем между Сциллой и Харибдой, он попал в вихрь турбулентности и спасся, повиснув на смоковнице. Карл Юнг описывает рождение к новой жизни как процесс индивидуации: обретение Самости и отделение от коллективной психики. Это, вообще-то, обычное дело, но вот только никто не может заранее знать, родишься ты в новую жизнь или – в смерть (иную жизнь).

В этом контексте мы можем определить кризис, описанный в «Исповеди», как шаманскую болезнь. И вникнуть в ее древесную симптоматику. Вот, например, за пару абзацев до того, как начать рассказ о своем озарении в весеннем лесу, Толстой говорит, что «чувствовал возможность жизни», когда сознавал, что есть сила, во власти которой он находится. Быть во власти такой силы – значит быть ее частью. Однако Толстой тут же пытается думать о силе, которая дает ему жизнь, как о постороннем объекте (что уже отрыв), и мыслит ее как христианского бога (ибо другого не знает). А в результате теряет контакт с питающей силой: «И я чувствовал, что пропадает во мне то, что мне нужно для жизни». А дальше то, как он видит при этом себя: (курсивы мои): «Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пищу в высокой траве, но я пищу оттого, что знаю, что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? Опять Бог».

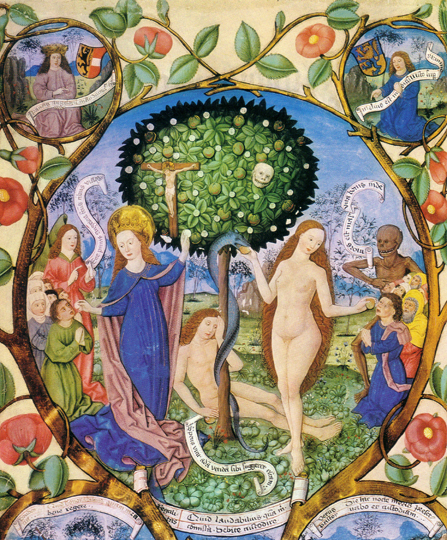

Симптоматичный переход от «матери» к «Богу» – от женского рода («выносила») к мужскому («родил») – текстуально оформлен через множественное число («забросили»), которое как бы объединяет «Бога» и «мать». Но потом все равно идет разделение. Сознавая присутствие того, кто родил(а), Толстой счастлив: «Жизнь поднималась во мне». Но затем ему вновь представлялся «наш творец, в трех лицах, приславший Сына-Искупителя», иудейский бог, «и опять иссыхал источник жизни». То есть получается, что в душе Льва Николаевича настоящее божество – это «мать». А церковный «Бог» – это «отдельный от мира, от меня Бог». Он не питает, как мать, он за пределами жизни, его, в сущности, нет (по крайней мере – здесь и теперь). Но при этом он отделяет человека от настоящего Бога, от Матери, от Бога-Матери, от Богоматери. Толстой искал Мать, а попы предлагали молиться богу-инородцу. Толстой обратился к народу (см. здесь), но замордованный народ не мог ему объяснить, что русский бог Род – изначально женственное божество, не Род, а Родица, Богородица, Мать.

Вообще-то, в устах Толстого отчаянный вопрос потерянного птенца: «Где она, эта мать?» – звучит совершенно житейски. Он потерял свою мать очень рано. В его «Воспоминаниях» можно прочесть: «Матери своей я совершенно не помню. Мне было 1.1/2 года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета, так что как реальное физическое существо я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно». Впечатление, будто Толстого готовили в пророки религии Матери. О своей матери он говорит: «Она представлялась мне всегда таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период жизни моей, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда мне помогала».

Конечно, мать помогала Толстому. Но не так, как в обычном быту помогает ребенку живая мать. Умершая мать была посредницей, соединяла сына с тем «высоким, чистым, духовным существом», которым является Дерево жизни. Помогала, питая смыслами изнутри, исподволь направляя и оберегая, всегда оставаясь той виртуальной веткой, на которой висел ее Левушка. В книге «Философское дерево» Юнг пишет: «Наш материал (коллекция изображений фантазийных деревьев. – О.Д.)… находится в полном соответствии с широко распространенными примитивными шаманистскими концепциями дерева и небесной невесты, являющейся типичной проекцией анимы. Она есть ayami (дружественный, покровительствующий дух) предков шамана». Такой женственный дух – принадлежность не только шаманов, у каждого есть виртуальная пуповина (проекция анимы), соединяющая индивида с током жизни материнского Дерева. Но редко у кого она функциональна.

Тут мы можем понять страх Толстого как страх потерять связь с основами бытия, с деревом Рода. Не с коллективом (такой отрыв всего лишь внешний факт биографии, вроде реально приключившегося с великим сыном России Толстым отлучения от церкви), но – связь с метафизическими корнями, питающими жизнь, дающими здоровье, интуицию, волю, талант, успех и так далее. Отрыв от этих корней описан в Библии как изгнание человека из рая, где растет Древо жизни. Это надо понимать буквально: еврейский бог перекрыл кислород, идущий от материнского Дерева, блокировал связь плода с Матерью, подменил ее собой. Именно об этом (см. выше) говорит Толстой, описывая свою болезнь как перебои с подачей жизненной силы в моменты, когда он начинает думать о чужеродном боге попов, когда пытается переключиться на него с питающего душу божества родных осин. Тогда – ужас и мрак. Но, судя по сну, связь с Матерью остается незыблемой: «Если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении».

Все помочи, кроме этой одной виртуальной пуповины, создают только видимость поддержки. Они лишь внешние условия существования (скажем так, социальные условности). Они нужны, чтобы жить в коллективе. Они когда-то были важны и для Толстого. Их действие он описал в «Анне Карениной» – как то, что убило Анну. Создаются эти условные помочи в детстве, путем воспитания. В отрывке 1878 года, публикуемом под заголовком «Моя жизнь», Толстой рассказал о двух самых ранних своих воспоминаниях. Первое: ребенка пеленают, а он не хочет, кричит. «Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно». Собственно, в этих пеленах можно узнать зачаток тех самых помочей, от которых Толстой хочет избавиться в своем сне, то, что прививается в детстве и впоследствии оказывается условиями жизни в социуме. Второе воспоминание радостное: «Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый, не неприятный кислый запах какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельце. Вероятно, это были отруби, и, вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое тельце».

Эти два впечатления – пеленание, отнимающее свободу, и погружение в благую влажную стихию, вроде материнской, – два ясных символа: необходимости, насилующей человека, и счастья гармонии с миром. Гнет и воля – это то, что сменяя друг друга, сопровождает каждого всю жизнь. Но одному достается больше свободы и счастья, а другой живет в рамках нелепых ограничений и мучится. Это зависит от атмосферы в семье, от бога, который господствует в ней. Например, бедный Кафка вынес свою дегенеративную гениальность из детства, наполненного мраком отцовского бога (что явствует из «Письма отцу»). Через христианство этот бог добрался и до Толстого. Но в его детстве подлинного иудейского ужаса не было. Напротив, он вынес из детства заряд счастья. И хоть чувство необходимости пелен ему, конечно, было привито (и сыграло впоследствии роль в его кафкианской депрессии), все же Толстой остался связан любовными узами с Деревом-Матерью, со всей архетипикой национального коллективного бессознательного.

В «Воспоминаниях» он рассказывает об игре, практиковавшейся детьми в их семье. Игра «состояла в том, что садились под стулья, загораживали их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу». Единение в материнском лоне. Это называлось «Муравейное братство». Толстой точно не знает, откуда такое название – то ли от моравских братьев, то ли от муравейника (где все родились от одной матки). Но и «братство», и «муравейность» указывают на единство в Роде. Толстой говорит: «Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру». И еще: «Я благодарю бога за то, что мог играть в это. Мы называли это игрой, а между тем все на свете игра кроме этого».

Затейником был старший брат Николай, к которому Лев относился с особой любовью (может быть, потому, что тот помнил мать). Но идея игры не сводилась лишь к физическому единению. Николай внес в нее еще один значимый элемент: «Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня».

«Зарыть мой труп». Общий позитивизм эпохи не позволял Толстому формулировать свои идеи адекватно. Но пожелания, всплывавшие из глубины его души, всегда были абсолютно точны. Лев Николаевич похоронен именно там, где хранится «зеленая палочка», в сущности – символ Дерева-Матери, кадуцей, виртуальный предмет, хранящий тайну любви и единения. Любовь и единение – это то, что Толстой носил в своем сердце. То, что он воплощал в своих текстах. То, что искал в суматохе жизни. То, что только и слышал в церкви сквозь информационный шум о христианской Троице (см. предыдущий экскурс). В следующий раз мы поговорим о том, как он нашел Царство Божие.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

КАРТА МЕСТ СИЛЫ ОЛЕГА ДАВЫДОВА – ЗДЕСЬ. АРХИВ МЕСТ СИЛЫ – ЗДЕСЬ.

ЧИТАЕТЕ? СДЕЛАЙТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ >>