Продолжение. Предыдущее здесь. О «Блюзе бродячего пса» и его авторе – здесь. Начало «Блюза» – здесь.

Миновав проходную – вахтер взял под козырек, провожая Ивана Николаевича – серебристо-серый Мерседес остановился у желтого производственного корпуса, «Генштаба» ведущей фабрики киноснов.

Сколько в этой желтой цитадели похоронено несбывшихся ярких начинаний, замыслов, увядших надежд, судеб, не пробившихся через тусклый сорняк посредственности, Кощеевой руки соцреализма. Чертополох торжествует и по сей день.

«И я приложил к этому свою руку», – с четкой горечью подумал Иван Николаевич.

Он уверенно шагал по лабиринтам коридоров студии, а на ум пришли слова Александра Довженко: «На Мосфильме есть места, где не ступала нога человека». Если б серо-асфальтовые стены могли говорить, то слышались бы стародавние и каждодневные слова:

«Запустят или не запустят – вот в чем вопрос».

«Кого запустят, а кого и не запустят».

«Творческое содружество с режиссером – грабеж».

«Коррупция. А коррупция не грабеж. А грабеж – не коррупция».

«Благодари Господа, что в титрах остался».

«Что снимаем, шеф?»

«Дефектив».

Не успел Иван Николаевич объявиться в объединении, как по редакторским кабинетам пошел мышиный шорох:

«Сам объявился».

«Какое настроение?»

«Улыбчив, но не в духе».

Директор объединения Евсей Михайлович стал перебирать бумаги. Нина Петровна оставила телефон и тщательно подкрасила губы.

Иван Николаевич медленно походил по сорокаметровому кабинету, обставленному мрачной готической мебелью – реквизит, оставшийся после «Освобождения Европы», вывезенный в 45-м году из-под Кенигсберга. Он не чувствовал в себе былого нервно-напряженного состояния духа, с каким всегда приезжал на студию. Напротив – весело-аховое равнодушие ко всему на свете. На древней зеленой коже массивного стола лежали два толстеньких сценария, переплетенных в картонные коричневые корочки. На титульном листе значилось: «Подвиг народа» и в скобках «Целина». Сверху три фамилии авторов, четвертая его, Ивана Николаевича. Какой уважающий себя режиссер не входит в львиную долю? Иван Николаевич выбрал в вазе синего стекла красный карандаш. Поигрывая им, отвернулся в окно. Там сиял сверкающий первоапрельский день, по карнизу тренькала равнодушная ко всему жизнерадостная капель. Он толстой красной чертой вычеркнул свою фамилию.

Неслышно на каучуковых подошвах явился Евсей Михайлович. В тонком замшевом пиджаке, воротник белой рубашки подхватывала бабочка в яркий горошек. Сел, разложил бумаги.

– Когда преступим к режиссерскому сценарию, шеф? – Подвинул листы. – Состав съемочной группы. Оператор – Аркаша Кардон. Еле уломал. Но снимет – первый класс.

– Директор, конечно, ты? – с непонятной улыбкой спросил шеф. Директор развел короткими руками:

– Не посмел отказать себе в таком удовольствии. Куда Вы, туда и я. Так когда начнем? Сроки поджимают.

Иван Николаевич одним пальцем пододвинул ему сценарий:

– Никогда.

Евсей Михайлович оторвал взгляд черных бараньих еврейские глаз от красной черты:

– Как прикажете понимать? Решили стать великодушным? Отказываетесь от своей доли?

Иван Николаевич откинулся в черном рыцарском кресле. В голове вдруг брякнула неожиданная мысль: «Стало быть, оперетта».

– Так как прикажете понимать? – повторил Евсей Михайлович, вглядываясь в безмятежное лицо шефа.

– А так, – ответил шеф. – Я не собираюсь снимать «Подвиг народа».

Иосиф Михайлович долго облизывая толстые сочные тубы:

– Каприз или настроение? – выдавил наконец.

– Не каприз, не настроение, а решение, – с жесткой нотой ответил Иван Николаевич.

На последнем слове вошла Нина Петровна.

– Вы приняли решение приступить к работе? Поздравляю.

Иосиф Михайлович смотрел в стол:

– Иван Николаевич решил не снимать картину.

У Нины Петровны сошлись в ниточку брови:

– Это новость… А почему?

– Жениться хочу, – весело объявил Иван Николаевич.

– На ком? – само собой вырвалось у Нины Петровны.

Иван Николаевич прищурил левый глаз:

– Вообще жениться.

– Дичь, – успокоившись, решила Нина Петровна.

– Можете жениться или не жениться, но при чем тут работа? – вышел из себя директор. – Пустить под откос ведущую картину студии! Ни в какие рамки…

– Пускай Безуглов снимает. Он честолюбив и рвется в дамки, – ответил Иван Николаевич.

Нина Петровна сверлила взглядом безответственное лицо Ивана Николаевича:

– Вы отлично знаете, что Безуглов завяз в «Афганской истории», и он не снимет. Только вам, – ударила ладонью по сценарию, – по плечу свернуть эту махину.

Иван Николаевич поднял и опустил плечи:

– Устал быть кариатидой. – Подался всем корпусом вперед через стол. – Имею я право устать, в конце концов?

– Имеете, – холодновато ответила Нина Петровна. – Но не сейчас. «Подвиг народа» – партийное задание ЦК. Народ ждет от вас такой картины.

Иван Николаевич резко рассмеялся:

– Да ни черта народ от меня не ждет. И я не крепостной ЦК.

– Так и разрешите доложить дирекции? – с резкостью спросил директор.

– Валяйте.

Иосиф Михайлович и Нива Петровна с оскорбленным видом удалились.

Иван Николаевич со вкусом потянулся в кресле и еще раз обнаружил в себе мысль: «Значит, оперетта». «Оперетта» решительно не хотела выходить из головы.

С робостью вошел еще не утерявший черты молодости невысокий человек в заношенно-застиранных джинсах и такой же курточке. С нервного выразительно-удлиненного лица смотрели трагические глаза.

– Можно к вам, Иван Николаевич? Я не долго задержу вас.

По лицу Ивана Николаевича пробежала тень,

– Можно и долго, Андрей Арсеньевич, – и жестом пригласил сесть.

– Какие успехи или неудачи?

У Андрея точно перехватило горло.

– Я решился уйти со студии. – Судорожными пальцами расстегнул карман курточки, достал свернутый лист бумаги. – Вот заявление.

– Кинорежиссеру уходить некуда. Разве ж в могилу, – мягко ответил Иван Николаевич.

– Я – на грани, – с горловой спазмой ответил Андрей. – За сорок пять лет я снял шесть картин и безнадежно уверен, что не сниму седьмую. Сценарии, которые я предлагаю, либо отвергаются, либо приходят с такими поправками, что их в пору сжечь. Картины, которые я снял, шли третьим экраном, количество копий – смехотворно.

Иван Николаевич смотрел на его измученные глаза:

– У тебя мировое имя, Андрей.

– И передо мной заперты все двери… – Он мял в руках бумагу. – С моим «мировым именем», как вы выразились, я едва свожу концы с концами. У меня жена и ребенок, и я… – запнулся. – Бывают дни, когда нет пятака на метро.

Иван Николаевич улыбнулся:

– Как сегодня?

Андрей отвернулся в окно, в сияющий апрельский день;

– Почти.

Иван Николаевич достал из внутреннего кармана полусотенную облигацию. Без слов протянул. Андрея передернуло. Он нервически хохотнул:

– А я возьму! Гадко, но возьму…. – Оборвал смешок. – Верну при первой возможности. – Опустил вспыхнувшие глаза. – Спасибо, добрый человек.

– Не очень, – обронил Иван Николаевич. Передвинул через стол сценарий. – Посмотри. В лучших традициях. – В голосе едва заметная усмешка. – Запуск хоть завтра. Группа готова.

Андрей перевел глаза зоркой птицы с титульного листа на Ивана Николаевича:

– А Вы?

Иван поиграл в пальцах красным карандашом.

– Как тебе сказать, Андрей… – С усмешкой, обращенной к себе. – Притомился от «народных подвигов». Да и годы.

С лица Андрея сошло напряжение.

– На вас не похоже.

– Не похоже, – согласился Иван Николаевич. Поддел карандашом стопку сценария. – Почитай, почитай.

Андрей сцепил пальцы на худом колене.

– Искусство, Иван Николаевич, я так думаю, это необъезженный неизвестный взгляд на мир, на вещи, на людей. – Закрыл обложку. – Здесь все известно заранее, и мир, и вещи, и люди. А я зачем?

– А я зачем? – с четкой горечью повторил про себя Иван Николаевич.

Откинулся в резном черном кресле, заложив руки за затылок, и сказал в пространство кабинета:

– Марлон Брандо купил необитаемый островишко в Тихом океане и бьет там в там-там день и ночь. Но на всякий случай на взлетной площадке стоит вертолет.

Андрей спрятал улыбку:

– Я не улечу.

– Я не к тому.

– И я не к тому.

Он вышел на улицу. За мраморной стелой, на которой значились имена павших в войну мосфильмовцев, простирался яблоневый сад. Подсобные бабы студии сгребали и сжигали прошлогодние листья. Сад был посажен на заре Мосфильма Александром Довженко. Пылкий, влюбленный в землю революционный романтик, он мечтал, что вместе с садом расцветет и кинонива. Сад действительно прижился и плодоносил, а «кинонива» приносила урожай усредненный – пять-шесть картин в год. Покровитель кино, вождь расценивал киноискусство, руководствуясь принципом «лучше меньше, да лучше». Ни одна картина не миновала его внимания, и горе тому режиссеру, у которого на экране пробьются побеги реальности, а не выдуманная разукрашенная жизнь. Малейшее отклонение замечал его цепкий тигриный глаз: «Это не ошибка, а мировоззрение». И ведущий режиссер – тогда не было не ведущих – забившись в эмку, прямехонько кидался в «Метрополь» забыться от липкого страха, а по ночам, вздрагивая от шелеста каждой подъезжавшей машины, от железного стука двери лифта, бессонными ночами с отчетливой кинофантазией рисовал свой последний день, ждал пришествия.

Но бывало и иначе. Сразу после войны Иван Николаевич снял «Донских казаков», комедию о зажиточной безоблачной жизни колхозной деревни – это когда голодная страна лежала в развалинах. После просмотра ленты Сталин спросил с непонятной улыбкой: «Ты никогда не ошибаешься, Головин?» У Ивана сделались ватные ноги. Собрав все самообладание, он ответил, что ревностно служит партии и народу. Сталин похлопал его по полечу: «Дальнозоркий человек» и подарил свою знаменитую карточку с трубкой, подписанную: «Головину, И.В.Сталин»» Эта карточка в рамке до сих пор висит в кабинете Ивана Николаевича.

Он медленно бродил между деревьев по влажной нетронутой травой земле. От куч перегнивших листьев поднимался грязный дым и путался в ветвях яблонь. Да, есть что вспомнить. Яблоневый сад разросся до неузнаваемости, а романтик-садовод давно ушел в землю. Чтобы поддерживать свою жизнь, он рецензировал сценарии – кому он был нужен в «героическую эпоху» со своим абстрактным гуманизмом и пассивной любовью к земле. Однажды Иван Николаевич встретил его в кинокомитете, несчастного, плохо одетого. Его голубые выцветшие украинские глаза блеснули: «Вы хорошо кончите, Иван Николаевич».

Душу не отпускала едкая горечь. Он закашлялся, поперхнулся, ощутил во рту гадкий вкус сырой рыбы и выплюнул в платок шмоток крови, густой, похожий на свежую печень. Почувствовал облегчение вернулся к своей машине и включил зажигание.

Вдоль ограды за угол Пушкинского музея свернулся взъерошенный хвост очереди – москвичи давились на «Старых голландцев». Как за джинсами. Иван Николаевич вошел через служебный вход.

– Зачем вы пришли в такую толкотню, Иван Николаевич, – как старого знакомого встретила его служительница музея. – Приходите за час перед открытием.

– Я к французам, – ответил Иван, отдавая пальто на вешалку.

С непоколебимой монументальной легкостью возвышался Давид, отвергая все сравнения белохолодной неподвижностью. На ум Ивана Николаевича пришли слова давно умершего искусствоведа: «Чтобы почувствовать Давида, разденьтесь догола и взгляните на себя в зеркало. И вы поймете, какая же вы сволочь».

Минуя плотные заслоны спин и затылков, обступивших «старых голландцев», он прошел в пустынные залы импрессионистов. В душу и взгляд пришло умиротворение.

Ван Гог, Матисс, Гоген, Сислей, Писсаро, Эдгар Мане, Модильяни. Сколько произнесено слов, написано тяжелых книг, монографий, защищено диссертаций, снято фильмов. Но разве сравнишь трескотню слов и глубокомысленные исследования искусствоведов с силой, молчаливо исходящей от их полотен.

Что заставляло их с непоколебимо-упрямым упорством идти одним им ясным путем, не свиливая в проторенную сторону? В лопающемся от жирного благополучия Париже у них едва хватало денег на краски, а вместо успеха их встречал свист и брань непонимания публики. Теперь любой их холст стоит не меньше межконтинентальной ракеты «во имя мира и безопасности народов». Перед ним были открыты все двери. А они, плевали они на деньги, на успех.

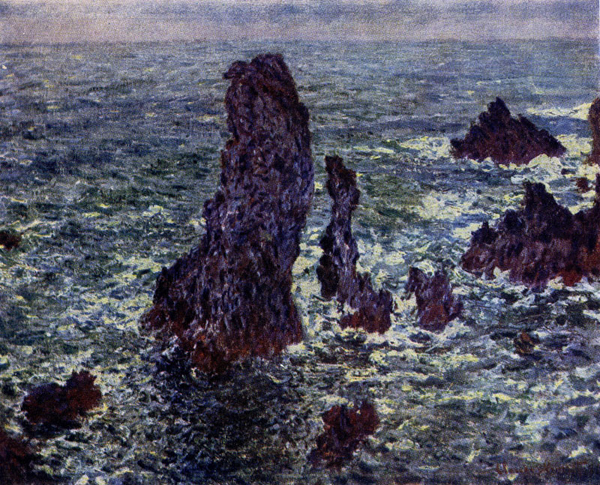

Он остановился у «Скал в Бель Иле» Клода Моне. Из высокого окна прорвался солнечный луч, и под живым теплом шероховатая поверхность холста, залитая бесформенными мазками, зазвенела многокрасочным цветом, от переливчато-перламутрового до нежно-голубого. Он много раз бывал на море и океане. От мирной или бешеной стихии трудно оторвать взгляд – вода и огонь завораживают. Но разве сравнишь Природу с напором чувственной мощи художника. Живопись выражает только живопись, больше ничего. Чего стоят украшения его дома, репродукции Скира? В технические фокусы не вложишь души художника. Копия она и есть копия.

Дешевые фетиши нищих духом. Нащупал в кармане кровавый платок – вот конец всех фетишей, всех иллюзий. Заложив руки за спину, он ходил от картины к картине, подолгу останавливался, снова ходил.

С беспощадной ясностью вспомнил свой путь. На губах замерла усмешка. Разве он не варьирует в допущенных дозах отклонения сюжетов и героев, непременно положительных и осточертевших, установленных омертвевшими канонами соцреализма? Но разница в том, что «Скира» воспроизводит на продажу холсты мировых мастеров, а он тиражирует лишенные жизни схемы. Усмешка сделалась саркастической – впрочем, не он один, не он один…

Испокон веков диктатура блюла искусство, понимая, какая взрывная сила может быть заложена в нем при свободном изъявлении чувств. И потому она четко регламентирует, какие книги должно писать народу, какую музыку слушать… Все подчинено единой цели – воспитать массы соответственно идеологии – самой прогрессивной в мире – и мобилизовать на борьбу за, за, за… Диктатура, система не терпит инакомыслия. «Давид» должен оставаться незыблемым.

Он провел ладонью по губам и снял усмешку. Да, перед ним были открыты все двери, но за ними обнаружилась пустота. Слава оказалась ложной, а деньги… деньги не были ложными. Он искренне прославлял СИСТЕМУ, принимая ее игру за новый день Истории. Но карты оказались краплеными, а прославление превратилось в привычный, послушный цинизм. Коль назвался груздем, полезай в кузов, а уж потом, а уж потом… Единственный случай, когда он понял, на что способен, был в голливудском зале. И то не наяву, а в мороке, невесть какой магией прорвавшемся на экран.

За окном замолк солнечный луч. Иван спустился по лестнице, оглянулся на гипсовую махину Давида.

«Экий самодовольный болван».

www.peremeny.ru-портал вечного возвращения

www.peremeny.ru-портал вечного возвращения