НАЧАЛО КНИГИ – ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЭТОЙ ГЛАВЫ – ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ – ЗДЕСЬ.

Коротая дни перед отъездом, он сделал терракотовую скульптуру ростом в два с лишним фута, которую назвал «Овири». К новой скульптуре это название подходило лучше, чем к его гипсовому автопортрету, потому что она изображала обнаженную женщину со страшным круглоглазым черепом; дикарка стояла на волчице и прижимала к себе щенка. Эту скульптуру, которую один видный знаток назвал его «высшим достижением в керамике», Гоген представил на весенний салон Национального общества изящных искусств, где она тотчас была отвергнута150. Тогда он написал в «Суар» два открытых письма, резко критикуя Общество, Академию и ее нового директора Ружона.

Но куда интереснее большое интервью с Гогеном, напечатанное в «Эко де Пари». Его стоит привести целиком, не только потому, что оно еще нигде не воспроизводилось, но и потому, что оно позволяет судить о его личности и творческих взглядах. Вот что писал ведущий репортер газеты в номере от 13 мая 1895 года:

«Искусство живописи и живописцы

Мсье Поль Гоген

Он самый буйный изо всех новаторов и тот из «непонятных» художников, который меньше всего склонен к компромиссам. Многие из тех, кто его открыл, отступились от него. Для подав ляющего большинства он шарлатан. А сам он спокойно продолжает писать оранжевые реки и красных собак, с каждым днем все сильнее склоняясь к этой своей личной манере.

Гоген сложен, как Геркулес, его седые волосы вьются, у него энергичное лицо, ясный взгляд, и когда он улыбается своей особенной улыбкой, вид у него одновременно добрый, застенчивый и иронический.

— Что означает, собственно, это выражение: копировать природу? — спрашивает он меня, вызывающе расправляя плечи. — Следуйте примеру мастеров, говорят нам. А зачем? Почему мы должны следовать их примеру? Ведь они только потому и мастера, что никому не подражали. Бугеро говорил о женщинах, переливающихся всеми цветами радуги, и он отрицает голубые тени. С таким же успехом можно отрицать коричневые тени, какие он сам пишет, но чего никак нельзя отрицать — его полотна лишены всякого блеска. Возможно, он блестел сам — от пота, когда писал свои картины, потому что лез из кожи вон, рабски копируя видимость предметов, пытаясь чего-то добиться в области, где, несмотря на все его старания, его превзошла фотография. Но кто потеет, от того дурно пахнет, его безвкусие и бездарность можно учуять издалека. В конечном счете, существуют или нет голубые тени — роли не играет. Если художник завтра решит, что тени должны быть розовыми или фиолетовыми, нелепо с ним спорить, пока произведение гармонично и будит мысль.

— Значит, ваши красные собаки и розовые небеса…

— … преднамеренны, да-да, преднамеренны. Они необходимы. Все элементы моих картин заранее взвешены и продуманы. Как в музыкальной композиции, если хотите. Мои бесхитростные мотивы, которые я черпаю в повседневной жизни или в природе, — только предлог, а симфонии и гармонии я создаю, особым образом организуя линии и краски. У них нет никакого соответствия с действительностью, если употреблять это слово в вульгарном смысле, они не выражают прямо никакой идеи. У них одна только задача — подстегивать воображение таинственным воздействием на наш мозг определенного сочетания красок и линии; ведь и музыка это делает без помощи каких-либо идей или образов.

— Гм, это какие-то новые теории!

— Ничего тут нового нет! — с жаром восклицает мсье Гоген. — Все великие художники всегда поступали так же. Рафаэль, Рембрандт, Веласкес, Боттичелли, Кранах — все они преображали природу. Пойдите в Лувр, посмотрите на их картины, и вы увидите, до чего они разные. Допустим, кто-то из них писал по вашей теории, то есть отображал действительность, но тогда все остальные либо допускали грубые ошибки, либо надували нас. Если вы требуете от произведения искусства полной реалистичности, то ни Рембрандт, ни Рафаэль не добились этого, и то же можно сказать про Боттичелли или Бугеро. Хотите знать, какой род искусства скоро превзойдет точностью все остальные? Фотография, как только окажется возможным передать цвета, а это будет скоро. А вы хотите, чтобы разумное существо месяцами трудилось ради такой же иллюзии реальности, какую дает маленькая хитроумная машина! То же самое со скульптурой. Сейчас уже можно изготовлять безупречные отливки. Искусный литейщик по первой просьбе легко сделает вам статую Фальгиера.

— Итак, вы не хотите, чтобы вас называли революционером?

— Мне это выражение кажется смешным. Мсье Ружон применяет его ко мне. Я ответил ему, что так можно сказать о любом художнике, отличном от своих предшественников. Кстати, только таких художников можно назвать настоящими мастерами. Мане — мастер, и Делакруа тоже. На первых порах их произведения считали отвратительными, над фиолетовой лошадью Делакруа смеялись до упаду — кстати, я тщетно искал ее на его картинах. Но такова публика. Я примирился с мыслью, что долго буду оставаться непонятым. Если бы я создал что-то, что другие создали до меня, я был бы в собственных глазах пустым плагиатором. Но когда я стараюсь придумать что-то новое, меня презирают. Ну так я предпочитаю быть презренной личностью, чем плагиатором.

Многие образованные люди считают, что, поскольку греки в своем ваянии воплотили высшее совершенство и красоту, а художники Ренессанса достигли того же в живописи, нам остается только подражать им. Эти же люди договариваются до того, что пластические искусства вообще исчерпали свои выразительные возможности!

Но это в корне ошибочно. Красота вечна, и она может облекаться в тысячу форм. У средневековья был свой идеал красоты, у Египта свой. Греки добивались полной гармонии человеческого тела, у Рафаэля были прекрасные модели. Но можно создать полноценное произведение, даже если модель страшна как грех. В Лувре сколько угодно таких вещей.

— Для чего вы совершили ваше путешествие на Таити?

— Я был однажды очарован этим идиллическим островом и его простыми, примитивными людьми. Поэтому я туда вернулся и собираюсь теперь вернуться еще раз151. Чтобы творить что-то новое, надо обращаться к истокам, к детству человечества. У моей Евы почти животные черты. Поэтому она целомудренна, несмотря на свою наготу. А все Венеры в Салоне непристойны, отвратительно похотливы.

Мсье Гоген замолчал и с выражением какого-то экстаза на лице обратил взгляд на висящую на стене картину, которая изображала таитянок в дебрях. Через минуту он продолжал:

— Прежде чем уехать, я в сотрудничестве с моим другом Шарлем Морисом издам книгу о моей жизни на Таити и о моих творческих взглядах. Морис комментирует в стихах произведения, которые я привез с собой. Так что книга объяснит, почему и зачем я туда ездил.

— Как будет называться книга?

— Ноаноа — это таитянское слово, оно означает «благоухающий». Другими словами, это будет книга о том, что источает Таити.

Эжен Тардье».

Между тем Морис, невзирая на все напоминания, до сих пор сдал только часть своего критического разбора и лирических стихов для «Ноа Ноа», и было ясно, что летом книга не выйдет. И Гоген срочно снял копию с готовых глав, чтобы не пропали его зимние труды, если Морис, от которого всего можно было ожидать, ухитрится после его отплытия потерять оригинал. Вообще копия была ему нужна — вдруг Морис предложит какие-нибудь поправки152. В последнюю минуту Морис попытался хоть как-то исправить свою нерадивость, поместив 28 июня 1895 года в вечерней газете «Суар» длинную прощальную статью, которая во многом оказалась пророческой. Вот что он писал под скромным заголовком «Отъезд Гогена»:

«Если бы не наша привычка — и до чего же эта привычка укоренилась — все переворачивать вверх ногами и с дьявольским упорством всегда делать не то, чего требует разум и справедливость, наверно, в эту минуту несколько больше людей, вместо того чтобы упиваться последними сплетнями о похождениях мадмуазель Отеро, думали бы об этом художнике, который бежит добровольно, бежит навсегда от нашей цивилизации.

И все же я достаточно милосерден, я верю, что в разгар фривольных ночных сборищ в Париже найдется хоть несколько человек, готовых уделить пять минут серьезным вопросам, и меня, во всяком случае, извиняет то, что я говорю о злободневных вещах.

Завтра большой художник покидает Париж и Францию, не надеясь вернуться, большой художник, которому противен «воздух, полный газа и патоки» (пользуясь выражением Теофиля Готье), коим мы здесь, на Западе, обречены дышать… Что бы ни думали все те превосходные люди, которые столь пылко восхищаются чудесами наших дней и приходят в экстаз при одном слове «прогресс», факт остается фактом: в соответствии с правилом, изложенным мною в начале статьи и гласящим что мы всегда и при всех обстоятельствах действуем прямо вопреки разуму, для лиц, родившихся на свет с талантом и наделенных честолюбием и творческим порывом, почти невозможно осуществить свое призвание в нашем обществе. Все им препятствует, включая неприязнь власть имущих и ненависть посредственностей… Так с какой стати требовать от него, чтобы он продолжал мириться с нелепыми и несправедливыми условиями, если можно от них избавиться? Раз он не может рассчитывать на поддержку общества, которое благоволит только богатым, он не может и служить ему. Ведь это факт, что ему закрыли вход во все официальные салоны искусств и отказались использовать его творческий гений. Зачем же оставаться здесь?

Там (в Южных морях), где можно прожить на гроши, а материал и земля вообще ничего не стоят, там он создаст величественные памятники, которые, возможно, будут когда-нибудь открыты удивленными путешественниками. И наступит день, когда его творения, стоящие на площади какой-нибудь таитянской деревни, на берегу моря, окаймленного белопенными коралловыми рифами, примутся собирать и ценой немалых расходов отправлять домой, во Францию, в страну, которая отказала одному из крупнейших французских художников нашего века в праве создавать эти самые творения…

Как ни тяжка для меня эта разлука, я рад случаю указать на урок, который можно извлечь из этого события, на предупреждение, которое вытекает из него для официальных судей мира искусства. Это важный эпизод в беспощадной воине, объявленной истинными художниками тем, кто помыкает искусством и кто — по какому праву? — ими управляет.

Видя, как такой художник вынужден отправляться за тридевять земель, чтобы жить и быть свободным, неужели вы и впредь останетесь глухи к протесту его и всего молодого поколения, протесту против людей и произведений, которым вы аплодируете? Известно вам, что это молодое поколение, которое когда-нибудь бросит вам в лицо вполне заслуженное вами обвинение, даже перестало смеяться над Бонна, Жеромом и Бугеро?

Шарль Морис».

С присущей ему нелюбовью к сентиментальным и мелодраматическим сценам Гоген запретил друзьям провожать его. Это касалось даже Мориса, который столько для него сделал, и преданных учеников — Сегэна и О’Конора, собиравшихся последовать за ним чуть ли не со следующим пароходом. Его самый верный и надежный друг, Даниель де Монфред, еще в середине мая уехал из Парижа. Не менее твердо Гоген решил, что последний «четверг» у него в мастерской должен пройти как обычно. Так и было, если не считать маленького исключения, о котором рассказывает Юдифь Эриксон-Молар:

«Одетый в одно из моих платьев, напудренный мукой, глаза подведены углем, Пако в последний раз жалобным голосом исполнил грустные песни Малаги. Он пел, но его пение больше всего походило на дым курений над курильницей. Его лаван-дово-голубые глаза блестели от слез и казались аметистами. Они были устремлены на Гогена, который стоял перед камином и гладил пальцами каракулевые отвороты своей куртки, и дуга, образованная бровями Пако, чуть вздрагивала.

Когда я, совершенно убитая, в последний раз подала чай и разложенный на больших створках жемчужниц кекс, дикарские инстинкты Гогена взяли верх. Предвкушая радость возвращения в свою стихию, он исполнил танец упаупа:

«Упаупа Тахити

упаупа фааруру, э-э-э!»

В знак благодарности и чтобы оставить Юдифи несомненно заслуженное ею красивое воспоминание, Гоген вечером накануне отъезда повел ее в театр Монпарнас на «Корневильские колокола». Но после столь явной демонстрации особого расположения к ней, он, естественно, не мог отказать Юдифи в праве проводить его на поезд. Разумеется, ее сопровождали мать и отчим. В последнюю минуту вынырнул по-собачьи преданный своему учителю Пако и, невзирая на яростные возражения Гогена, буквально прилип к нему. Так что Гогену, как ни старался он этого избежать, навязали чувствительную сцену на перроне, со слезами, объятиями и банальными фразами.

Словом, его отъезд был таким же неудачным, как все его долгое пребывание во Франции. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

______________

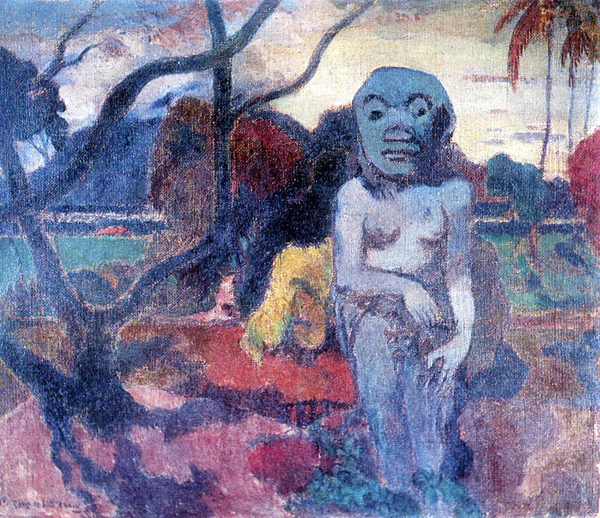

150. Грей, № 113; Бодельсен, 1964, 146—52; Морис, 1896, 4. Большинство искусствоведов проходило мимо недатированной, но очень важной статьи Мориса, так как неверно исходили из того, что она была напечатана в 1891 г. Но слова Мориса о том, что Гогену 48 лет, доказывают, что статья была написана в 1896 г. Та же фигура овири есть на картине «Раве те хити раму» (Вильденштейн, № 570), написанной в 1898 г.

151. Это утверждение, приводимое Перрюшо (43), как будто доказывает, что Гоген побывал на Таити до 1891 г. Однако опровергающие это свидетельства, приведенные в примечании 10, по-моему, достаточно убедительно показывают, что репортер неверно понял Гогена, если только тот не ввел его в заблуждение нарочно.

152. Вышло два факсимильных издания этой рукописи, последнее в 1947 г. (Издательство Ян, Стокгольм). Но иллюстрации представляют собой последующее добавление. Особенно много сделал, чтобы решить сложные проблемы, связанные с созданием «Ноа Ноа», Луаз (1962).

www.peremeny.ru-портал вечного возвращения

www.peremeny.ru-портал вечного возвращения