В прошлый раз мы говорили о виртуальном органе души, в котором совмещается божеское и человеческое. Толстой вслед за Иисусом называл его то «сыном человеческим», то «сыном Божьим», а шаман назовет просто «Сыном». Или – Дитя. Впадая в сыновное состояние души, человек соединяется с божественным Родом и таким образом попадает в царство божие внутри себя. Такова теория, которую можно извлечь из религиозных писаний Толстого.

Что значит пробуждение Дитя? Со стороны это похоже на впадение в детство. И действительно, посторонний наблюдатель вряд ли сможет отличить это состояние от обыкновенного маразма. Но работа Дитя кажется слабоумием только профану. Посвященный же ясно видит разницу между болезненным слабоумием и божественной детскостью. Разница в том, что болезнь бесплодна, а состояние Дитя весьма продуктивно, хотя и сопровождается, как говорят, «понижением сознания». Собственно, это понижение – одно из условий творческой продуктивности. Напомню, что Лао-Цзы (чье имя переводится как «старый младенец») говорит: «Я подобен младенцу, который еще не начал и улыбаться… Я глупость в человеческом сердце». И Толстой признает, что понял смысл «непротивления», только откинув все толкования «по слову Христа: если не примете меня, как дети, не войдете в Царствие Божие».

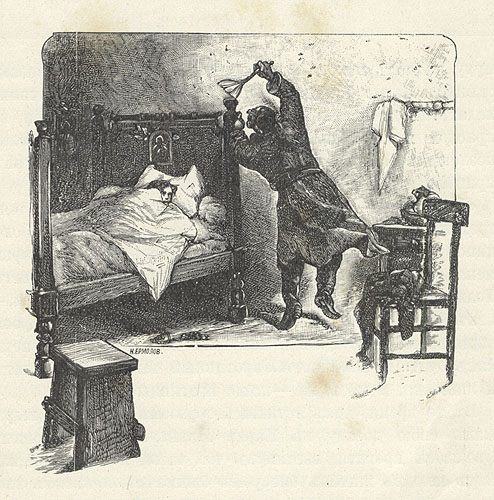

Первое напечатанное произведение Толстого называется «Детство». Текст автобиографический, хотя и не совпадает в деталях с реальной биографией автора. Начинается с пробуждения: «12-го августа 18…, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой – из сахарной бумаги на палке – по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову» (здесь и далее светлые курсивы в цитатах – мои).

Маленького героя «Детства» Николеньку Иртенева воспитывает смешной немец Карл Иваныч. Воспитывает сурово (в черновике даже сечет), но и трогательно. Он этнический немец, но вообще-то немец – это любой европеец: немой, не мой, чужак. В повести он воплощает собой принцип реальности, выводящий ребенка из мира грез. На переходе к бодрствованию получается нечто похожее на превращение «сопрягать» в «запрягать» (см. предыдущий экскурс). Учитель бьет мух, но попадает по ангелу, существу тоже крылатому, хотя и принадлежащему миру невидимого. Европейское просвещение, отсекает мир грез от того мира, который оно считает реальностью. Человек не должен воспринимать импульсов, идущих из бессознательного. Реальность сновидения объявляется чем-то несущественным и несуществующим, подвергается развенчанию, насмешкам, уничтожается. В данном случае – при помощи бумажной хлопушки. А при Петре I, например, за одни только рассказы о видениях рвали ноздри и отправляли на каторгу.

В «Моей жизни» Толстой говорит, что, когда его переводили из детской, под надзор Федора Ивановича (Карл Иваныч «Детства»), он, пятилетней Лёвка-пузырь, «испытал в первый раз и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек». Перевод к старшим мальчикам – это рубеж, перелом: «Жизнь моя того года очевиднее, чем настоящая жизнь, слагается из двух сторон: одна — привычная, составляющая как бы продолжение прежней, не имевшей начала, жизни, и другая, новая жизнь, то радующая своей новизной и притягивающая, то ужасающая, то отталкивающая, но все-таки притягивающая. Я просыпаюсь, и постели братьев, самые братья, вставшие или встающие, Федор Иванович в халате, Николай (наш дядька), комната, солнечный свет, истопник, рукомойники, вода, то, что я говорю и слышу,— все только перемена сновидения».

Весьма интересно: дневная жизнь – лишь продолжение сна. Тут Толстой почти формулирует вполне современную шаманскую теорию «сновидения в бодрствовании». Но просвещение, вбитое убогим немцем, заставляет Льва Николаевича тут же начать рассуждать о том, что основой сновидений служит то, что воспринято днем. Мы это похерим и сразу перейдем к тому, как Толстой понимает разницу между сном и бодрствованием: «Одна разница. Сновидения сладки, спокойны, даже страх, ужас, горе сновидений имеют сладость и успокоение: я весь во власти чуждой силы, но я живу и предаюсь ей — нет борьбы, искания и раскаяния или угрозы раскаяния, а в своей маленькой жизни я уже чувствую ее. Нет тоже в сновидении ничего нового по сущности своей, ничего такого, что против воли моей влекло бы меня туда, куда я не хочу, таких образов, которые бы были злы и вместе с тем законны. Во сне нет ужасного, нелюбовного. Если есть ужасное, то оно просто ужасно, но оно не зло».

Итак, в мире грез нет даже угрозы раскаяния, нет того, что куда-то влечет против воли, нет зла и закона. Корче: нет всего того, что для человека христианской культуры связано с законом еврейского бога. А противоположность закона – любовь, гармония, покой и воля, присущие более ранней дремотной жизни («не имевшей начала»). И даже ужас в этой жизни – вовсе не зло, а естественный элемент в потоке пусть чуждой, но благой (материнской) силы, несущей человека. Запомним это и вернемся к пробуждению Николеньки Иртенева:

«Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча». В сущности, перед нами акт творения мира, в котором придется прожить наступающий день. Любой переход от сна к бодрствованию повторяет начало творения. Небо отделяется от земли, устанавливается барьер (световой златотканый покров, – скажет Тютчев) между дневной реальностью и реальностью грез, которую с детства учат считать субъективной. Творец обыденной реальности в данном случае – педантичный немец. Он смотрит на часы (время пошло), нюхает табак и продолжает побудку: щекочет мальчику пятки. И уже кажется совсем добрым боженькой: «Как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!» Но все же Николенька «со слезами на глазах» («нервы были расстроены») кричит по-немецки: «Ах, оставьте!»

Карл Иваныч: о чем дитя плачет? не видел ли чего дурного во сне?.. Это наводящие вопросы. Ответ: «Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — будто maman умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины». То есть мальчик объясняет свои слезы ложным образом, чтобы подстроиться к пониманию немца, а потом и сам верит в то, что придумал. Но мать и действительно скоро умрет. Получается, что детское пророчество рождается из обстоятельств, привходящих на грани сна и яви.

Примечательно то, что в первоначальной, рукописной редакции «Детства» ничего подобного не было. Николенька не придумал смерть матери и не увидел это во сне. О смерти пророчит юродивый Гриша, появляющийся в классной комнате, когда урок Карла Иваныча становится уже невыносимым: «Скука и аппетит увеличивались в одинаковой мере. Я с сильным нетерпением следил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда». Собственно, Николенька, выпавший из размеренного процесса урока, прислушивается к шагам, ждет прихода дворецкого, который должен позвать обедать. Но вместо него является оборванец с посохом.

«Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение.

— Ага! попались! — закричал он, маленькими шажками подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку, — потом с совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее. — О-ох жалко! О-ох больно!.. сердечные… улетят, — заговорил он потом дрожащим от слез голосом».

Кто улетит – мухи, ангелы, бабочки? В окончательном варианте повести это остается не проясненным. А рукопись дает это понять. Вот что в ней говорит Гриша: «И-их, птички вы мои, птички!! Самка скучает, грустит, а птички выросли, в поле летят. Не видать ей птенцов своих, велики, умны стали; а коршун их заклюет, бедняжек. На могиле камень, на сердце свинец. Жалко! Ох, больно,— и он стал плакать, утирая действительно падавшие слезы рукавом подрясника». И немцу: «А ты дурак,— вдруг сказал он, обращаясь к Карлу Иванычу, который в это время одевался и надевал помача,— хоть ты на себя ленты надевай, а все ты дурак — ты их не любишь». За обедом (и позже) Гриша продолжает пророчествовать: «На могиле камень»… Герой-рассказчик: «Очень легко было перевести его слова так, что он предсказывал maman смерть и то, что она с нами больше не увидится».

Итак, в окончательном варианте «Детства» способность предсказания переходит от юродивого к ребенку, за которым скрывается сам начинающий писатель. Он, конечно, вольно обращается с фактами собственной биографии (например, мать Толстого умерла, когда ему еще не было двух лет), но мы здесь не занимаемся сличением биографических деталей с сюжетом «Детства». Мы используем факты биографии писателя для того, чтобы проявить структуру его души. И видим, что эти двое, Гриша и Николенька, воплощают собой одну и ту же функцию: пророческую. И в этом качестве могут меняться местами, хотя и в ущерб ясности повествования. Например, из окончательного варианта «Детства» нельзя понять, откуда взялся Гриша. А в рукописи это объяснено: он «хаживал еще к бабушке (маменькиной матери) в Петербурге и очень любил ее, когда она была еще малюткой и, отыскав ее здесь, пришел полюбоваться птенцами ее, так он поэтически называл нас, детей».

То есть этот юродивый (детская функция) связан с материнской линией Рода и представляет собой Дитя (в смысле предыдущего экскурса), как бы отделившееся от человека, ставшее автономным персонажем и явившееся, чтобы сообщить, что умрет мать птенцов (о выпашем из гнезда Толстом см. здесь). Умрет как муха, убитая демиургом Карлом Иванычем (умерщвление природы – постоянное занятие просвещенных позитивистов). А ангел останется висеть, покачиваясь на дубовой (Дерево) спинке кровати, как Толстой в заключительном сне «Исповеди». «Вставай же, мой ангел», – так будит Николеньку мать в рукописной редакции «Детства». И сама же говорит о своей смерти: «Смотри, всегда люби меня – никогда не забывай; ежели меня не будет – не забудешь ты?» То есть знание о смерти идет от матери через Дитя, посредством которого человек связан с Деревом Рода. Знание это «ужасно, но оно не зло», оно просто естественно. Как и пробуждение во времена, когда ребенок еще не отдан в руки Кала Иваныча. Мать будит ребенка вовсе не так, как просвещенный немец, отделяющий физический мир от мира архетипов. Она пробуждает сына от вечерних грез, чтобы отправить в постель, где опять будут сны. Мать хранит сновидения.

Рассказчик в рукописи «Детства» вопрошает: «Вернется ли когда-нибудь эта свежесть и невинность души, эта естественная беззаботность, эта потребность любви и сила веры, которыми бессознательно обладаешь в детстве?» Ну, а почему бы и нет? Взрослый человек вполне может впасть в состояние Дитя. Что это значит – видно на примере Гриши, за которым вечером все-того же дня прощания с матерью будут подсматривать Николенька и другие дети. Вот они жмутся друг к другу в темном чулане, как во время игры в «муравейное братство» (в «Воспоминаниях», напомню, Толстой говорит, что «все на свете игра кроме этого»), и видят юродивого изнутри своей детской соборности, как бы из материнского чрева. Гриша молится (цитирую рукопись): «Сначала тихо ударяя только на некоторые слова, потом видно было, что он все более и более воодушевлялся. Он перестал уже твердить молитвы известные, которых он много прочел. Он говорил свои слова простые, даже нескладные: хотя он старался выражаться по-славянски, чтобы было похоже на молитву».

Дальше цитирую по окончательному варианту повести: «Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То твердил он несколько раз сряду: «Господи помилуй», но каждый раз с новой силой и выражением; то говорил он: «Прости мя, господи, научи мя, что творить… научи мя, что творити, господи!» — с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова; то слышны были одни жалобные рыдания… Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк.

Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхания. Гриша не шевелился; из груди его вырывались тяжелые вздохи; в мутном зрачке его кривого глаза, освещенного луною, остановилась слеза.

— Да будет воля твоя! — вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал, как ребенок».

Собственно, Гриша в этот момент и есть настоящий ребенок, Дитя в том самом смысле, который мы обнаруживаем в религиозных текстах Толстого. В этом юродивом страннике актуально действует «Сын». Рассказчик говорит: «О великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость бога, твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих — ты их не поверял рассудком… И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!..»

Продолжение экскурса "Толстой и Сумерки"

КАРТА МЕСТ СИЛЫ ОЛЕГА ДАВЫДОВА – ЗДЕСЬ. АРХИВ МЕСТ СИЛЫ – ЗДЕСЬ.

ЧИТАЕТЕ? СДЕЛАЙТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ >>