Начало / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

7.

Почем бессмертные души?

В предыдущей главке я не закончил цитировать речь Нержина о том, что он уже до того развился, что начал рассматривать плохое «и как хорошее». А заканчивается она так: «Когда Лев Толстой мечтал, чтоб его посадили в тюрьму – он рассуждал как настоящий зрячий человек со здоровой духовной жизнью». Да, но Толстой ведь все только мечтал, а Нержин…

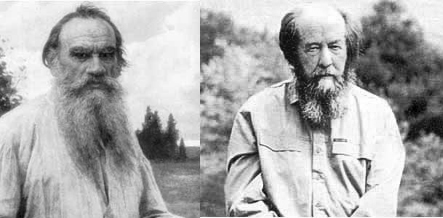

Если уж говорить о подлинных истоках солженицынской философии несвободы, то их и действительно надо искать у Толстого. Толстой, впрочем, тоже грешит цитатами из инородных философов, но эти цитаты – лишь наносное. А подлинное ядро его философии – доморощенное русское представление о пользе страданий. Мол, пострадать – хорошо. Не всякие там положительные или отрицательные идеалы достижения счастья, как у Будд и Эпикуров, а именно простой императив: пострадай.

До революции эта идея настолько была непонятна и непривычна так называемой культурной части общества, что Льву Николаевичу пришлось даже поместить основных носителей этой идеи – Пьера Безухова и Платона Каратаева – в условия французского плена. Чтобы как можно ясней и наглядней дать понять читателю, как тот должен жить. В XX веке эта философия нашла себе материальное воплощение в сталинском ГУЛАГе. А духовное – на страницах «Круга». Но Солженицын, конечно, развил и модернизировал Толстого. При всей глубине своего проникновения в адскую сущность одержимого человека, Лев Николаевич никогда не доходит до неслыханно смелой мысли Александра Исаевича. Мысли, заключающейся в том, что «только зэк наверняка имеет бессмертную душу, а вольняшке бывает за суетою отказано в ней». Это я, кстати, цитирую не вышеприведенные размышления, прокрученные Нахрапом в голове Герасимовича. Это так выражается еще один герой «Круга», профессор Челнов.

Ну и как же нам это понять? Что это – метафора? иронический выверт?.. Нет, судя по тому, что мысль о неодушевленных вольняшках не раз повторяется, это все-таки новая концепция души, выдвинутая автором «Круга». И притом Солженицыну до того хочется, чтобы читатели разделили с ним эту концепцию, что он даже заставляет своего профессора Челнова сделать характерную ошибку. Вот что сказано в «Круге» о происхождении предлагаемого автором понимания «бессмертной души»: «Челнов не скрывал, что это рассуждение он заимствовал у Пьера Безухова. Когда французский солдат не пустил Пьера через дорогу, известно, что Пьер расхохотался: - «Ха – ха! Не пустил меня солдат. Кого – меня? Мою бессмертную душу не пустил!».

Да, похоже, что этот Челнов вовсе не так умен, как рекомендует его Солженицын. Во всяком случае, не очень-то понятно, как это «рассуждение» может обосновывать отсутствие «бессмертной души» у вольняшек. Но уж вовсе скандально, что ничего даже отдаленно похожего на то, что именно в плену Пьер обрел бессмертную душу, у Толстого попросту нет. В том месте, которое столь неточно цитирует Челнов, сказано буквально обратное: «Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня – мою бессмертную душу!». То есть Пьеру смешно как раз то, что кто-то способен думать, будто можно посадить под замок бессмертную душу. И конечно, ни ему самому, ни Толстому не приходит в голову чудовищная мысль, что бессмертие души – привилегия заключенных. Да еще, пожалуй, не всех, а лишь одержимых Нахрапом. Из этой странной ошибки (или все-таки передергивания?) Челнова впору, знаете ли, заключить, что Нахрап-то и делает душу бессмертной. Или еще, пожалуй, резче: только утробный сталинист обладает бессмертной душой.

Да, похоже, что этот Челнов вовсе не так умен, как рекомендует его Солженицын. Во всяком случае, не очень-то понятно, как это «рассуждение» может обосновывать отсутствие «бессмертной души» у вольняшек. Но уж вовсе скандально, что ничего даже отдаленно похожего на то, что именно в плену Пьер обрел бессмертную душу, у Толстого попросту нет. В том месте, которое столь неточно цитирует Челнов, сказано буквально обратное: «Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня – мою бессмертную душу!». То есть Пьеру смешно как раз то, что кто-то способен думать, будто можно посадить под замок бессмертную душу. И конечно, ни ему самому, ни Толстому не приходит в голову чудовищная мысль, что бессмертие души – привилегия заключенных. Да еще, пожалуй, не всех, а лишь одержимых Нахрапом. Из этой странной ошибки (или все-таки передергивания?) Челнова впору, знаете ли, заключить, что Нахрап-то и делает душу бессмертной. Или еще, пожалуй, резче: только утробный сталинист обладает бессмертной душой.

Солженицынская теория «бессмертной души» возможна только потому, что в его героях философствует бесчеловечный Усатый Демон. Нормальные же живые люди рассуждают иначе. В том числе и Толстой. Да, конечно, он говорит о том, что жизнь в тюремном аду (раз уж человек попал туда) может оказаться благом. Там просыпаются новые жизненные силы, там открывается новое понимание жизни. Но Толстой не додумывается до того, что бессмертная душа покупается «бесконечными сроками». И он даже, наверно, не смог бы понять, как можно сугубо личностную идею «стесненной свободы одушевляющего недостатка» распространить на явления социальные. Это только XX век догадался, что можно сажать людей в лагеря ради развития в них «бессмертной души». Впрочем, о воспитании нового человека коммунистической эпохи, мы поговорим в самом конце. продолжение

ЧИТАЕТЕ? СДЕЛАЙТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ >>