Начало – здесь. Предыдущее – здесь.

Несколько иначе осмыслена ассоциативная связь между бессознательным и «низовой» социальностью в работах М. М. Бахтина. Последний был убежден, что «бессознательное Фрейда можно назвать в отличие от обычного «официального» сознания – «неофициальным сознанием». [16, с. 163] Это «неофициальное сознание», по мнению Бахтина, отражает вполне определенные «неофициальные», «низовые» стороны жизнедеятельности человека.

Архаичный человек связывал «низовую» социальность с представлением о сакральном. Так, например, в различных мифо-ритуальных традициях раб представал как бесправное существо, причастное в то же время сакральной сфере. «Раб представлялся не существующим в жизни; он не имел сущности, а потому и имени; был ничто; в классовом обществе он не обладал никакими правами, лишен был собственности, приравнивался к земле, к животным и вещи: римского раба, как и собаку, хтоническое животное, держали на цепи (= узник, смерть), ночью же его запирали в хлев или в подземные тюрьмы, erqastula. Раб – смерть; поэтому в Риме каждый приговоренный к смерти, зачисляется в рабы, и только одних рабов можно было предавать смерти… Однако этот же раб, победив в поединке, становился царем; так беглый раб боролся на жизнь и смерть со жрецом Дианы Арицийской и делался царем рощ и возлюбленным Дианы до нового поединка с новым рабом». [72, с. 85]

Героем архаических мифов нередко выступает бесправный, всеми гонимый «низкий» персонаж, который, пройдя через ряд испытаний, приобщается верховной власти или сверхъестественным силам. «Герой тайского мифа – прокаженный. Он мочится у яблони и его выделения вместе с соками поднимаются вверх по дереву. Дочь царя съедает созревший на яблоне плод, беременеет и рожает мальчика. Через год царь созывает всех мужчин государства, среди которых ребенок должен опознать своего отца. Каждый из претендентов пытается приманить мальчика сладостями и фруктами, но тот ест варенный рис из рук прокаженного. Царь бросает дочь, мальчика и его отца в реку. Они спасаются, прокаженный превращается в красивого юношу». [12, с. 51]

Это превращение «низкого» героя обусловлено тем, что он изначально причастен сакральному. В представлении архаичного человека «низкий» мифологический персонаж – не простой смертный, а «избранник духов», приобщенный их сверхъестественному могуществу.

Мифы североамериканских индейцев «описывают одну и ту же мифологическую ситуацию: герой (младший член семьи) не принимает участия со всеми в коллективных инициационных обрядах. Он – апатичен, спит в очажной золе, его ложе постоянно мокро. Все сородичи издеваются над ним. Герой же тайно тренируется по ночам и во время этих тренировок встречает однажды волшебного покровителя (гагару), который с тех пор начинает покровительствовать герою. Не смотря на продолжающиеся постоянные издевательства, герой оказывается первым в охоте, на состязании с другими племенами, в борьбе против стихий (звери, деревья, горы). Все эти победы не меняют поведения героя; он по-прежнему апатичен и кажется нечистоплотным. Все снова издеваются над ним. Однажды к побережью пристает лодка и люди, сидящие в ней забирают героя с собой. Они оказываются сверхъестественными существами и увозят героя под землю, где ему предстоит на смену старцу (дед или дядя героя) держать весь мир на шесте». [56, с. 150]

Мифологическая традиция, связывающая «низовую» социальность с сакральным, была продолжена в волшебной сказке. Наряду с эпическим героем персонажем волшебной сказки часто является «низкий», «не подающий надежд» младший сын, сирота, дурак или плут. «Он занимает низкое социальное положение, плохо одет, презираем окружающими, на вид ленив и простоват, но неожиданно совершает героические подвиги либо получает поддержку волшебных сил и достигает сказочной цели». [41, с. 179 - 180]

Иначе была выражена ассоциативная связь между «низовой» социальностью и сакральным в традиции религиозного аскетизма. Отсутствие имущества, нищета, бродяжничество, многочисленные лишения и всевозможные испытания являлись признаками отречения аскета от мира людей и его приобщения сакральному. В «Законах Ману» путь освобождения аскета описывается следующим образом:

«Выйдя из дому, молчальник, очищенье накопивший,

Пусть бродяжит, равнодушен к подвернувшимся усладам.

Пусть один стремится к цели, внятной только одиночке:

<Никого> такой не бросит, <никому> его не бросить.

Очага лишен и крова, пусть идет в село за пищей

Без забот и колебаний, к Бытию (т. е. к Брахману – Д. С.) прикован мыслью.

Миска <сбора подаяний>, <ночью - сон в> корнях древесных,

Одеяние из лыка и <скитанья > в одиночку,

Ровный дух в любых <условьях> – вот приметы избавленья».

(Цит. по [79, с. 441]).

Архаичный человек объяснял непознаваемое сакральное через систему ассоциаций, связывавших его с мраком, ночью, скрытым и невидимым. По замечанию Вяч. Вс. Иванова, в текстах архаических культур «сакральное выступает как невидимое». [24, с. 34]

Сакральное устойчиво ассоциировалось с ночью. Согласно представлениям человека традиционного общества, ночью мифические существа вторгались в мир людей, а колдуны получали особую магическую силу. «Иджо, живущие в дельте Нигера, верили, что наибольшую силу чародеи набирают к полуночи, когда выходят из домов или всего лишь высылают собственные души в их обычном виде либо в обличье животного, чаще всего совы. Они собираются группами и танцуют обнаженными вокруг домов, а затем отправляются дальше по своим делам. Некоторые из них укрывают чары под порогами домов, и утром у выходящих оттуда людей парализовывало руки или ноги. Другие высасывали у своих жертв кровь». [28, с. 208]

Психоаналитики трактовали «непознаваемое» бессознательное посредством подобных же ассоциаций, но выраженных уже метафорически.

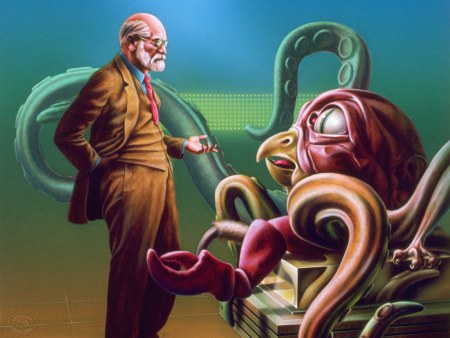

З. Фрейд полагал, что бессознательное скрыто от человека и по большему счету непознаваемо. «Так, в одной из своих работ он недвусмысленно сказал, что психоаналитическому исследованию недоступно объяснение бессознательного психического». [34, с. 198]

По словам К. Г. Юнга, «бессознательное есть часть природы, которую не вмещает наш дух, способный лишь набрасывать модели на основе возможного и ограниченного познания… Подлинная природа объектов человеческого опыта всегда сокрыта во тьме». [84, с. 211] Тот же Юнг описывал бессознательное как сумрачный мир, как «ночную половину» души. Он сожалел о том, что «лишь очень редко доходит до нас весть из той, «ночной половины» души, ибо сломаны мосты, соединяющие два мира». [80, с. 32]

Человек традиционного общества ассоциативно связывал сакральное с чужим. Все, причастное сакральному, представлялось ему чуждым его собственному миру. И все чужое, неведомое он наделял магическими свойствами. «Каждый семейный двор, – писал об африканской народности лугбара Дж. Миддлтон, – представляет себя и соседние родовые группы в окружении людей, земли которых наполнены колдовством и магией и которые сами относятся к ним враждебно, даже если они живут родовыми группами и происходят от тех же предков-героев… Самые далекие из этих существ – это даже не колдуны или волшебники, а вообще мало похожие на людей твари, ходящие на головах. Именно таковы лого, мунду, ленду, народы, живущие за ними. Эти люди любят есть уже сгнившее мясо, а также «дурную» пищу – змей, лягушек, гиен и других ночных зверей. Народы вроде пигмеев, макарака, мангбету, момву и народ, называемый у лугбара ньямньям – азанде, сплошь людоеды. Они ходят на головах, знают ужасные способы колдовства и живут недоступным для людского понимания образом в густом лесу, за пределами открытого плато, населенного самими лугбара». (Цит. по [27, с. 102 - 103]).

С чужим ассоциировалось бессознательное в работах психоаналитиков. Чуждость бессознательного до Фрейда подчеркивалось, в частности, Э. Гартманом: «Только сознательное знаем мы как свою собственность: Бессознательное предстоит нам как нечто непонятное, чуждое, от милости которого мы зависим… и всегда заключает в себе нечто страшное, демоническое». [20, с. 285]

И З. Фрейд, и К. Г. Юнг, и другие психоаналитики отмечали, что бессознательное проявляется в сознании феноменами, которые воспринимаются человеком как чуждые. По мнению Юнга, бессознательное представляется чуждым и демоническим по той причине, что оно всегда противостоит сознанию: «Комплексы можно сравнить с демонами; они капризно нарушают наше мышление и наши поступки… если индивид последовательно становится на одну сторону, то бессознательное становится на другую и производит мятеж…» [88, с. 149]

Проанализировав подобные высказывания психоаналитиков о бессознательном, М. М. Бахтин пришел к выводу: «Бессознательное можно определить как некое чужеродное тело, проникшее в психику». [16, с. 112]

Предельно было развито представление о бессознательном как о чем-то чужом в известной максиме Ж. Лакана: «Бессознательное субъекта есть дискурс Другого». [31, с. 35]

Во многих мифо-ритуальных традициях сакральное связывалось с женским. «Женщина от природы шаманка» – говорили чукчи. [8, с. 27] Следуя традиции, некоторые шаманы и колдуны начинали подражать поведению женщины, облачались в женские одежды и т.п. Встречались даже такие шаманы, которые уверяли будто благодаря содействию духов-покровителей они становились способны к деторождению. [38, с. 222]

В мифах ассоциативная связь сакрального с женским выражена в распространенном сюжете, согласно которому изначально именно женщины были причастны сакральной сфере в силу того, что они первыми нашли священные маски и ритуальные предметы, с помощью которых женщины приобрели власть над мужчинами и общались с миром мифических существ. «Мифы она, яганов и алакалуф (последние плохо известны) повествуют о том, как в эпоху творения не мужчины, а женщины совершали ритуалы, предусматривавшие встречу с духами, которых изображали члены общины. Для этого женщины надевали маски и подражали голосам духов, разыгрывая такое же представление, которое впоследствии устраивалось во время мужского праздника. Мужчины верили в подлинность явленных духов и из страха перед ними исполняли как свои, так и женские хозяйственные обязанности. Случайно подслушав разговор двух девушек и узнав правду, они под руководством солнца свергли господство женщин, сохранив жизнь лишь маленьким девочкам. Участники этих событий превратились в животных, стихии и элементы рельефа». [11, с.190]

В архаических мифологических системах связь сакрального с женским выражена также в образах мифических старух, хозяек верхнего или чаще нижнего миров. В развитых мифологиях их заменили хтонические женские божества, Великие Матери.

Представление о связи сакрального с женским было характерно и для народов древней Европы. «Вещая женщина (volva, spakona) – весьма популярная фигура в сагах, пользующаяся большим почетом и уважением. Пророчество, колдовство, вещие видения и т.п. – все это в значительной мере женская сфера. Не без магии обходилось дело, очевидно, и при лечении, которым нередко занимались женщины, отмечаемые в сагах как искусные лекари. Иногда вещая женщина рисуется в отрицательном свете как зловредная ведьма – образ, конечно, особенно излюбленный в сказочных сагах». [55, с. 39]

Эта архаическая мифологическая связь женского с сакральным в средневековой Европе была переосмыслена уже по большей части в негативном смысле. «Почему женщина склонна к колдовству?» – задавался вопросом в «Молоте ведьм» Генрих Инститорис. Ассоциативно связав женское с низким и сакральным, он выразил эту связь в соответствии с представлениями средневекового общества: «Все совершается у них (женщин – Д. С.) из ненасытности к плотским наслаждениям… Вот они и прибегают к помощи дьявола, чтобы утишить свои страсти. Можно было бы рассказать об этом подробнее. Но для разумного человека и сказанного довольно, чтобы понять, почему колдовство более распространено среди женщин, чем среди мужчин. Поэтому правильнее называть эту ересь не ересью колдунов, а ересью по преимуществу ведьм, чтобы название получилось от сильнейшего. « [78, с. 125, 133]

Первым, кто ассоциативно связал сознательное с мужским, а бессознательное – с женским, был по-видимому Э. Гартман. Он утверждал: «Женщина относится к мужчине так, как деятельность инстинктивная или бессознательная к рассудочной или сознательной». [20, с.289]

Психоаналитики связывали бессознательное с женским исходя из концепции изначальной бисексуальности человека. Согласно их представлениям, у мужчины в норме сознательное связано с мужским, а бессознательное – с женским началом. У женщины, соответственно, сознательное связано с женским, бессознательное – с мужским.

По словам К. Г. Юнга, «бессознательное в мужчине представлено всегда в образе женщины; бессознательное в женщине всегда представлено в образе мужчины». [83, с. 185] Образ бессознательного в мужчине (Анима) представлялся адептам аналитической психологии «как посредник между эго и Самостью». [67, с. 235] Юнгианская «женщина внутри» мужчины, посылающая жизненно важные сообщения бессознательного, таким образом, может быть сопоставлена с вещей женщиной архаических мифологий, являвшейся посредником между миром людей и сакральной сферой.

И все же предельно было развито представление о сознательном как мужском, о бессознательном как женском не в психоаналитических концепциях, а в мифопоэтических изысканиях Отто Вейнингера. Он прямо связывал мужское с вершинным, сознательным ( «Я» ), а женское – со стихийным, бессознательным. Отсюда небезызвестная максима Вейнингера: «Абсолютная женщина лишена всякого «Я»«. [15, с. 193]

Продолжение – здесь.

____________________________________________________

1. Абрамян Л. А. Первобытный праздник и мифология. Ереван: Изд-во АН Армян.

ССР, 1983. 232 с.

2. Аверинцев С. С. “Аналитическая психология” К.-Г. Юнга и закономерности

творческой фантазии. // О современной буржуазной эстетике. Сб. ст. Вып. 3. М.:

Искусство, 1972. С. 110 – 155.

3. Аверинцев С. С. К истолкованию символики мифа об Эдипе. // Античность и

современность. К 80-лет. Ф. А. Петровского. М.: Наука, 1972. С. 90 – 102.

4. Адлер А. Наука жить. К.: Port – Royal, 1997. 288 с.

5. Алексеев В. П. К происхождению бинарных оппозиций в связи с

возникновением отдельных мотивов первобытного искусства. // Первобытное

искусство. Сб. ст. Новосибирск: Наука, 1976. С. 41 – 46.

6. Анисимов А. Ф. Космологические представления народов Севера. М. – Л.: Изд-во

Акад. Наук СССР, 1959. 107 с.

7. Аргедас Х. М. Обычаи и обряды индейцев. Алма – Ата: Казахстан, 1989. 172 с.

8. Басилов В. Н. Избранники духов. М.: Политиздат, 1984. 208 с.

9. Бассин Ф. В. Проблема бессознательного. ( О неосознаваемых формах высшей

нервной деятельности). М.: Медицина, 1968. 468 с.

10. Белкин А. И. Зигмунд Фрейд: возрождение в СССР? // Отечественный

психоанализ. СПб.: Питер, 2001. С. 386 – 404.

11. Березкин Ю. Е. Южноамериканский миф о свержении власти женщин. (Условия

формирования сюжета и его ареала). // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. Сб. ст. СПб.: Наука, 1991. С. 183 – 210.

12. Березкин Ю. Е. Мифы Старого и Нового Света. Из Старого в Новый Свет:

Мифы народов мира. М.: АСТ: Астрель, 2009. 448 с.

13. Бондаренко Е. А. О психическом развитии ребенка. (Дошкольный возраст).

Минск: Нар. асвета, 1974. 128 с.

14. Вейн А. М. Корабельникова Е. А. Сновидения. Медицинские, психологические,

Культурологические аспекты. М.: Эйдос Медиа, 2003. 224 с.

15. Вейнингер О. Пол и характер. М.: Терра, 1992. 480 с.

16. Волошинов В. Н. Фрейдизм. // Волошинов В. Н. Философия и социология

гуманитарных наук. СПб.: Аста – пресс ltd, 1995. С. 87 – 189.

17. Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса. // Выготский

Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии.

М.: Педагогика, 1982. С. 291 – 436.

18. Выготский Л. С. Мышление и речь. Психика, сознание, бессознательное.

(Собрание трудов). М.: Лабиринт, 2001. 368 с.

19. Выготский Л. С. Лурия А. Р. Этюды по истории поведения: Обезьяна.

Примитив. Ребенок. М.: Педагогика – Пресс, 1993. 224 с.

20. Гартман Э. фон. Сущность мирового процесса, или Философия Бессознательного.

М.: Типография Грачева и К., 1873. Вып. 1. 322 с.

21. Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. М.: ЛИБРОКОМ, 2009.

248 с.

22. Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2-х т. Т. 1. Психическое

развитие ребенка. М.: Педагогика, 1986. 320 с.

23. Иванов Вяч. Вс. Бинарные структуры в семиотических системах. // Системные

исследования. Ежегодник. 1972. М.: Наука, 1972. С. 206 – 236.

24. Иванов Вяч. Вс. Категория “видимого” – “невидимого” в текстах архаических

культур. // Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту,

1973. С. 34 – 38.

25. Иванов Вяч. Вс. Бессознательное, функциональная асимметрия, язык и

творчество. (К постановке вопроса). // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по

семиотике и истории культуры. Т. 6. История науки: Недавнее прошлое

(XX век). М.: Знак, 2009. С. 335 – 342.

26. Иванов Вяч. Вс. Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие

семиотические системы. (Древний период). М.: Наука, 1965. 247 с.

27. Иорданский В. Б. Хаос и гармония. М.: Наука, 1982. 343 с.

28. Иорданский В. Б. Звери, люди, боги. Очерки африканской мифологии. М.: Наука,

1991. 319 с.

29. Камю А. Записные книжки. Март 1951 – декабрь 1959. // Иностранная

литература. № 2, 1992. С. 171 – 214.

30. Куценков П. А. Психология первобытного и традиционного искусства. М.:

Прогресс – Традиция, 2007. 232 с.

31. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: Гнозис, 1995. 192 с.

32. Леви – Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика

– Пресс, 1994. 608 с.

33. Леви – Строс К. Структура мифов. // Леви – Строс К. Структурная антропология.

М.: Наука, 1985. С. 183 – 207.

34. Лейбин В. М. Психоанализ. СПб.: Питер, 2002. 576 с.

35. Лейбин В. М. Эдипов комплекс и российская ментальность. // Лейбин В. М.

Психоанализ: проблемы, исследования, дискуссии. М.: Канон+, РООН

Реабилитация, 2008. С. 643 – 671.

36. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура.

М.: Политиздат, 1991. С. 22 – 186.

37. Лэнг Р. Д. Расколотое “я”. Анти-психиатрия. М.: Академия, СПб.: Белый

кролик, 1995. 352 с.

38. Максимов А. Н. Превращение пола. // Максимов А. Н. Избранные труды. М.:

Восточная литература, 1997. С. 217 – 234.

39. Манн Т. Достоевский – но в меру. // Манн Т. Собрание сочинений. Т. 10.

Статьи 1929 – 1955. М.: Гос. изд-во Художественной литературы, 1961.

С. 327 – 345.

40. Мамардашвили М. К. О психоанализе. // Отечественный психоанализ. СПб.:

Питер, 2001. С. 365 – 386.

41. Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. М. – Спб.: Академия Исследований

Культуры, Традиция, 2005. 240 с.

42. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Восточная литература, 2006. 407 с.

43. Мелетинский Е. М. Об архетипе инцеста в фольклорной традиции (особенно в

героическом мифе). // Мелетинский Е. М. Избранные статьи. Воспоминания. М.:

РГГУ, 2008. С. 284 – 291.

44. Ницше Фр. По ту сторону добра и зла. // Ницше Фр. Сочинения в 2-х т. Т. 2.

М.: Мысль, 1996. С. 238 – 406.

45. Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: Опыт сопоставления

структур. М.: Восточная литература, 2004. 304 с.

46. Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления. М.: Наука, 1971.

231 с.

47. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.: Педагогика – Пресс, 1994. 528 с.

48. Повесть о Дракуле. Исследование и подготовка текстов Я. С. Лурье.

М. – Л.: Наука, 1964. 211 с.

49. Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы. М.: Прогресс,

1983. 606 с.

50. Путилов Б. Н. Миф – обряд – песня Новой Гвинеи. М.: Наука, 1980. 381 с.

51. Пуцыкович О. Д. Взаимодействие культур и проблема межгрупповой

враждебности. // Стили мышления и поведения в истории мировой

культуры. М.: Изд-во МГУ, 1990. С. 32 – 41.

52. Ранк О. Травма рождения. М.: Аграф, 2004. 400 с.

53. Расмуссен К. Великий санный путь. М.: Географгиз, 1958. 183 с.

54. Руткевич А. М. Научный статус психоанализа. // Вопросы философии. № 10,

2000. С. 9 – 14.

55. Рыдзевская Е. А. О пережитках матриархата у скандинавов по данным древне-

северной литературы. // Советская этнография. № 2-3, 1937. С. 36 – 43.

56. Сегал Д. М. Опыт структурного описания мифа. // Труды по знаковым

системам. Т. 2. Тарту, 1965. С. 143 – 169.

57. Скрипник А. П. Моральное зло в истории этики и культуры. М.:

Политиздат, 1992. 352 с.

58. Спеваковский А. Б. Духи, оборотни, демоны и божества айнов.

(Религиозные воззрения в традиционном айнском обществе). М.: Наука,

1988. 205 с.

59. Суханов С. А. Патопсихология. // Отечественный психоанализ. СПб.: Питер,

2001. С. 97 – 124.

60. Токарев С. А. Ранние формы религии. М.: Политиздат, 1990. 622 с.

61. Толстой Н. И. О природе связей бинарных противопоставлений типа правый –

левый, мужской – женский. // Языки культуры и проблемы переводимости. М.:

Наука, 1987. С. 169 – 184.

62.Топоров В. Н. Первобытные представления о мире (общий взгляд). // Очерки

истории естественнонаучных знаний в древности. М.: Наука, 1982. С. 8-41.

63. Топоров В. Н. Пространство и текст. // Текст: семантика и структура.

М.: Наука, 1983. С. 227 – 284.

64. Топоров В. Н. О ритуале. Введение в проблематику. // Архаический

ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. Сб ст. М.: Наука,

1988. С. 7 – 60.

65. Топоров В. Н. Об индоевропейской заговорной традиции (избранные главы). //

Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор. М.:

Наука, 1993. С. 3 – 25.

66. Успенский Б. А. Антиповедение в культуре Древней Руси. // Проблемы

изучения культурного наследия. Сб. ст. М.: Наука, 1985. С. 326 – 336.

67. Франц М. – Л. фон. Процесс индивидуации. // Человек и его символы.

СПб.: Б. С. К, 1996. С. 193 – 295

68. Фрейд З. Толкование сновидений. К.: Здоровья, 1991. 384 с.

69. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я. // Фрейд З. Я и Оно:

Сочинения. М.: Эксмо, Харьков: Фолио, 2007. С. 771 – 838.

70. Фрейд З. Тотем и табу. // Фрейд З. Я и Оно: Сочинения. М.: Эксмо; Харьков:

Фолио, 2007. С. 363 – 528.

71. Фрейд З. Я и Оно. // Фрейд З. Я и Оно: Сочинения. М.: Эксмо; Харьков:

Фолио, 2007. С. 839 – 860.

72. Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. 448 с.

73. Фрейденберг О. М. Введение в теорию античного фольклора. // Фрейденберг

О. М. Миф и литература древности. М.: Восточная литература, 1998. С. 7 -222.

74. Фромм Э. Адольф Гитлер: клинический случай некрофилии. М.: Прогресс – VIA,

1992. 256 с.

75. Фромм Э. Миссия Зигмунда Фрейда. М.: Прогресс, 1996. 144 с.

76. Фрумкина Р. М. Психолингвистика. М.: ИЦ Академия, 2007. 320 с.

77. Цивьян Т. В. Оппозиция мужской/женский и ее классифицирующая роль

в модели мира. // Этнические стереотипы мужского и женского поведения.

СПб.: Наука, 1991. С. 77 -91.

78. Шпренгер Я. Инститорис Г. Молот ведьм. М.: Просвет, 1992. 384 с.

79. Элиаде М. Священные тексты народов мира. М.: КРОН – ПРЕСС, 1998.

624 с.

80. Юнг К. Г. Психоз и его содержание. СПб.: Тип. т-ва “Обществ. польза”,

1909. 32 с.

81. Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления. К.: AirLand, 1994. 405 с.

82. Юнг К. Г. Либидо, его метаморфозы и символы. СПб.: Восточно – Европейский

Институт Психоанализа, 1994. 416 с.

83. Юнг К. Г. Диагностируя диктаторов. // Аналитическая психология:

Прошлое и настоящее. Сб. ст. М.: Мартис, 1995. С. 173 -191.

84. Юнг К. Г. Письма. // Аналитическая психология: Прошлое и настоящее.

Сб. ст. М.: Мартис, 1995. С. 197 -216.

85. Юнг К. Г. Понятие коллективного бессознательного. // Аналитическая

психология: Прошлое и настоящее. Сб. ст. М.: Мартис, 1995. С. 71-79.

86. Юнг К. Г. Психотерапия и мировоззрение. // Аналитическая психология:

Прошлое и настоящее. Сб. ст. М.: Мартис, 1995. С. 45 -52.

87.Юнг К. Г. Совесть с психологической точки зрения. // Аналитическая

психология: Прошлое и настоящее. Сб. ст. М.: Мартис, 1995. С. 80-98.

88. Юнг К. Г. Психологические типы. СПб.: Ювента; М.: Прогресс – Универс,

1995. 716 с.

89. Юнг К. Г. Душа и миф: Шесть архетипов. М., К.: Совершенство –

Port-Royal, 1997. 384 с.

90. Юнг К. Г. Психология и поэтическое творчество. // Юнг К. Г. Собрание

сочинений. Дух Меркурий. М.: Канон, 1996. С. 253 – 280.

91. Юнг К. Г. “Улисс”. Монолог. // Юнг К. Г. Собрание сочинений. Дух Меркурий.

М.: Канон, 1996. С. 281 – 316.

92. Ярошевский М. Г. История психологии. М.: Мысль, 1985. 575 с.

Другие публикации Regio Dei (возможно, по теме) :

www.peremeny.ru-портал вечного возвращения

www.peremeny.ru-портал вечного возвращения

О том, что рука породила человека написано много, однако до сих пор нет музеев, посвящённых руке, нет монографий, отражающих роль материнской руки в антропосоциокультурогенезе. В работе Воронцова В.А. «Природа языка и мифа в свете антропосоциогенеза», которая есть в интернете, впервые рассмотрена роль материнской руки в становлении мифа и сказки. Комплексное изучение материальной и духовной культуры раннего детства со всей очевидностью свидетельствует, что для младенца материнские руки, ладони (длани) являются всем: материками, долинами, колыбелью, купелью, ковром-самолётом, скатертью-самобранкой, сказочной козой, которая бодает, кормит, наказывает нас, учит показывать (сказывать) и т. д. Мамашины руки являются первыми машинами (махинами), которые транспортируют, обслуживают нас. Они являются первым логическим аппаратом, который учит нас мыслить, первым компьютером, который функционирует с использованием электронных импульсов, вырабатываемых организмом. Именно материнские руки знакомят нас с первыми матрицами, матрацами, мерами, мирами, номерами, мерными пространствами, камерами, кумирами, целыми единицами, челядинцами, уникумами, внуками, юнаками, штырями, штырьками, сатирами, стариками, шишами, дюймовочками, мальчиками, которые ростом с пальчик, и т. д., поэтому есть все основания видеть в материнских руках исходный универсум, исходный социум, исходное средство мышления, познания и выражения психического, духовного.

Знакомство ребёнка с бесконечно динамичным и сложным универсумом позволяет ему в дальнейшем во всём новом видеть хорошо известное старое, т.е. наделяет способностью постигать, описывать, проектировать самые различные явления и процессы, путём отождествления микрокосма с макрокосмом. Изначальные образы, меры, системы исчисления накладывают неизгладимый отпечаток на развитые формы мыслительного процесса.

Две руки являются дверками в сказочный мир, в мир чудес, мифических героев. Обращение к естественному универсуму — рукам матери, позволяет наглядно продемонстрировать широкий спектр чудесных, сказочных процессов, предметов, существ, которые традиционно считаются продуктами фантазии, порождёнными мифологизированным сознанием. Знакомство с этими феноменами позволяет понять смысл древних учений, в которых отражена человеческая конституция и вызванные ею проблемы. Без осмысления традиционных взглядов на колыбель человечества, на рукотворный космос, антропоморфный гумус, мать-землю, без пристального изучения вещающих вещей, самодвижущихся орудий, тотемов, сказочных животных-наставников, их языка невозможна не только полноценная мифология, но и подлинная археология, педагогика, антропология, психология, лингвистика, фольклористика и т.д. Педагогическая антропология, археология «золотого» века человечества должны стать базовой дисциплиной для педагогов, лингвистов, филологов, археологов, антропологов, этнографов, историков самого различного профиля, включая историков математики..