Игорь Волгин. Уйти ото всех. Долгое прощание

20 апреля, 2011

АВТОР: admin

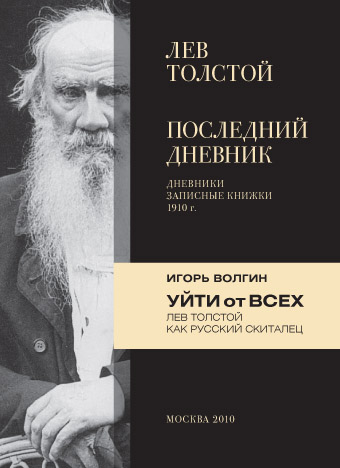

В издательстве «ВК» вышла книга «Лев Толстой. Последний дневник. / Игорь Волгин. Уйти ото всех» (580 с.). Почти сто лет не переиздававшиеся полностью (и вновь прокомментированные) дневники и записные книжки Л.Н. Толстого 1910 г. (в том числе «Дневник для одного себя»). Вторую (и весьма значительную) часть книги составляет большое исследование Игоря Волгина, отчасти посвященное дневникам Толстого, но и выходящее за рамки обычного комментария. По сути, это отдельная книга о Льве Толстом, автор которой, анализируя документы, дневники, письма и свидетельства современников, дает читателю возможность взглянуть на такого Толстого, который широкой публике до сих пор, может быть, не был известен. В частности, большой интерес представляет глава «Долгое прощание», в которой говорится о взаимоотношениях двух классиков русской литературы – Толстого и Достоевского. В первую очередь о том, что думал о Достоевском и его трудах Лев Толстой. Эту-то главу мы с любезного разрешения издательства «ВК» и опубликуем.

«Шекспир его раздражает»

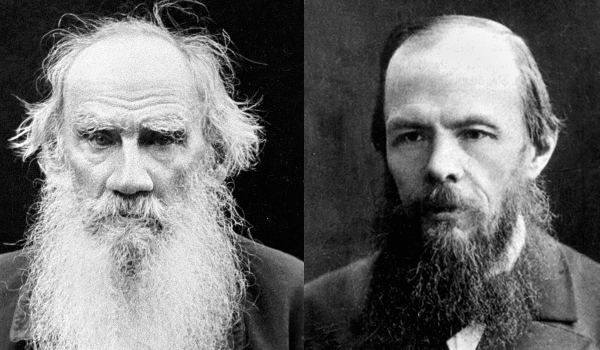

В жизни они никогда не встречались: хотя возможность была. Умерев, автор «Бесов» так и не сможет занять в мире Толстого какого-то твердого и определенного места. Он то умиляет, то раздражает автора «Войны и мира» – причем порой это происходит одновременно.

22 сентября 1885 года Толстой беседует с писателем Г. Данилевским, который не замедлит поведать об этом разговоре в журнале «Исторический вестник»: «Наиболее сочувственно граф отозвался о Достоевском, признавая в нем неподражаемого психолога-сердцеведа и вполне независимого писателя, самостоятельных убеждений которому долго не прощали в некоторых слоях литературы, подобно тому как один немец, по словам Карлейля, не мог простить солнцу того обстоятельства, что от него в любой момент нельзя закурить сигару».

Метафора выразительная и по отношению к Достоевскому лестная, хотя о самом писателе сказано довольно общо. Отмечена его писательская независимость – черта, всегда импонирующая Толстому.

В феврале 1910 года он наталкивается в «Русской старине» на статью о пребывании Достоевского в каторге – и вдруг вспоминает о том, «сколько интересного материала заключается в сочинениях Достоевского и как мало он заимствовал оттуда» для своего сборника «На каждый день». А ведь Достоевский ставится им рядом с Гоголем и «как это ни странно» Пушкиным – писателями, которых он особенно ценит. Впрочем, ценить – еще не значит любить.

Проведав, что Достоевский – любимый писатель В. Булгакова, Толстой восклицает: «Вот как! Напрасно, напрасно! У него так все спутано – и религия и политика… Но, конечно, это настоящий писатель, с глубоким исканием, не как какой-нибудь Гончаров».

Чехов говорил Бунину, что особенно восхищается презрением Толстого ко всем прочим писателям, «или лучше сказать, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто». Толстой иногда хвалит Мопассана, Куприна, того же Чехова. А вот Шекспир его раздражает.

Гончаров, конечно, Толстому тоже не соперник. С автором же «Идиота» дело обстоит не столь просто.

Он несколько раз повторяет, что хотел бы включить Достоевского в том мировых мыслителей. Однако мысли, выписанные для этой цели Булгаковым, «не особенно понравились ему. – Не сильны, расплывчаты, – говорил он. – И потом какое-то мистическое отношение… Христос, Христос!..». Ему подавай именно мысли – в их, так сказать, чистом, беспримесном виде; «художественное» здесь как бы не принимается в расчет. (Хотя не он ли уверял, что для того, чтобы выразить словами идею «Анны Карениной», «я должен был написать роман тот самый, который я написал»?) Он полагает, что мысль – альфа и омега всего.

Однажды (в 1902-м) на замечание Софьи Андреевны, что переписанная ею статья «О религии» – произведение «очень логичное, но не увлекает и не возвышает душу», он живо возразит: «…То только и надо, чтобы было логично, всякая поэзия и возвышенная неясность только путает понимание».

Ему не нравится мистика Достоевского («Христос, Христос!»), под которой, очевидно, он разумеет всю ту же «поэзию и возвышенную неясность». Для него Христос – всего лишь идеолог, учитель, лишенный какого бы то ни было мистического статуса. Читал ли он известное письмо Достоевского к Н. Д. Фонвизиной, написанное в 1854 году, сразу же по выходе из каторги? Вопрос этот не возникал никогда. Но, думается, Толстому было бы трудно этот текст не заметить: он был напечатан в сборнике «Помощь голодающим» (1892), где помещалась его собственная статья «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». «Я скажу Вам про себя, – пишет Достоевский, – что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Достоевский – «дитя неверия»: он не скрывает, что вера его, как будет сказано им позднее, прошла «через горнило сомнений». Собственно через то же горнило прошел и Толстой – хотя с совсем иным результатом. И оба они признают высшей ценностью одно. Правда, тут можно обнаружить почти незаметное различение.

Для Толстого истина тоже в Христе. Но – в Христе, убеждающем не чудом и даже не «личным примером», а неотразимой логической правотой. Толстой предпочел бы остаться с таким Христом: правым, но не воскресшим. У него вовсе нет сугубо личностного, интимного восприятия Иисуса из Назарета. Он скорее относится к нему как к коллеге. Недаром еще в 1855 году, в возрасте 26 лет, он записал в дневнике: «Вчера разговор о божест<венном> и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. – Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Знаменательно, что по прошествии более полувека этот эвдемонический проект не претерпел существенных изменений. «Запись Толстого, – замечает современный исследователь, – поразительно напоминает замысел великого инквизитора в “Братьях Карамазовых”». Нетрудно вообразить, как бы отнесся к этой толстовской идее автор названного романа. Даже не жалующий Достоевского, но зато обожающий Толстого В. Набоков так выразится о религиозных воззрениях своего кумира: «помесь буддийского учения о нирване и Нового Завета».

Пометив в дневнике 1860 года, что ему пришла «мысль написать матерьялистическое евангелие, жизнь Христа матерьялиста», Толстой, собственно, исполнил это замечательное намерение, создав через много лет собственный «соединенный» перевод Нового Завета. Громадный труд (для совершения которого были выучены древнегреческий и древнееврейский) не произвел ожидаемого эффекта: даже среди прозелитов толстовства нашлось мало охотников вникать в «материалистическую» версию христианства. Не принимая Иисуса в качестве Бога, Толстой, однако, не очень-то жалует его и как человека.

Продолжение — здесь

Ах какая предвзятая критика Толстого. Он познал Христа лучше чем кто либо. И вознес его лучше всех.