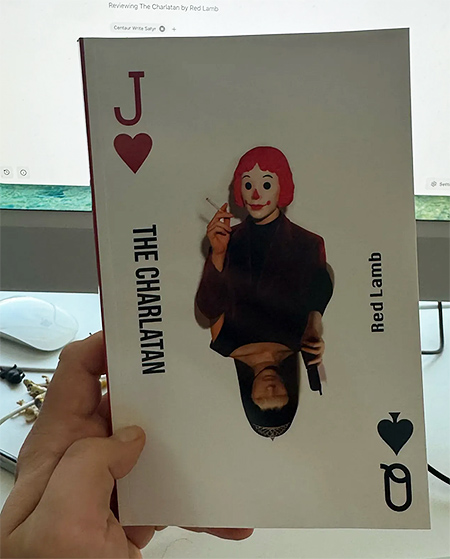

«Титаник» из Манхэттена. Red Lamb. The Charlatan. Tucson: Prav Publishing, 2025. 186 c.

Рубрики: Культура и искусство, Литература, На главную, Перемены, Прошлое Когда: 27 января, 2026 Автор: Александр Чанцев

Загадочный претендент на звание международного бестселлера. Загадочный, потому что автор скрывается под псевдонимом Красный Ягненок, на сайте лишь ИИ-сгенерированная картинка и скупые намеки, что автор иногда, дескать, снимает фильмы, иногда печатает рассказы. Говорят, за псевдонимом скрывается один из молодых представителей богатых американских кругов, яппи.

И это уже скорее резонирует с самим романом. Где герой – Джек Валентайн, имя, кстати, тоже нарочито гладкое, так героев классических нуаров звать могли – 27-летний работник шоубиза, что-то помогает записывать, продюсировать, поиск следующей большой звезды. Вокруг и рядом – режиссёры и певцы, девицы и дилеры, даже федеральные агенты под прикрытием, all that jazz, глэм, шик и креативные похмелья на следующий день. Много угара, садомазо даже, алкоголь и что покрепче. И тут думаешь, даже ностальгию определенную испытываешь – по всей этой литературе 90-х и начала нулевых, про вечных тусовщиков, так рано начавших и так рано сгоревших в огне вечеринок и стробоскопов. Пепел их блистает до сих пор. Крахт, Бегбедер, Брет Истон Эллис, Коупленд как летописцы столь яркой эпохи. (далее…)