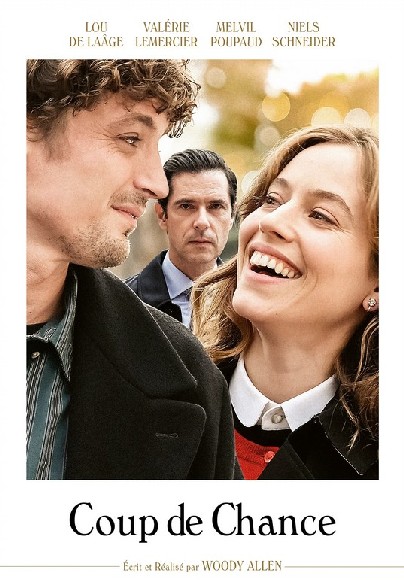

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

«Fire walk with me»

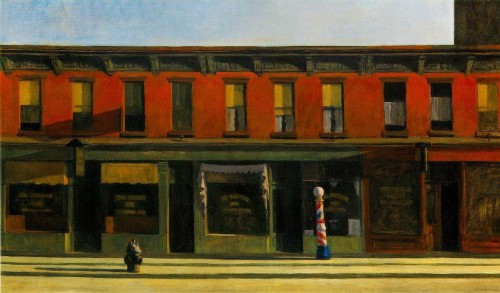

Twin Peaks — мифопоэтическая топонимика, знаменующая двумирность, здесь налицо — городок в лесу. Лес — традиционное место инициаций; в мифологических и фольклорных текстах он часто предстает как «иной мир» или место, где находится вход в царство смерти.

Таким лес предстает в «Божественной комедии» Данте (этот зачин Inferno вполне может быть предпослан истории Дейла Купера):

Земную жизнь пройдя до половины,

Я очутился в сумрачном лесу,

Утратив правый путь во тьме долины.

Каков он был, о, как произнесу,

Тот дикий лес, дремучий и грозящий,

Чей давний ужас в памяти несу!

Так горек он, что смерть едва ль не слаще.

Но, благо в нем обретши навсегда,

Скажу про все, что видел в этой чаще.

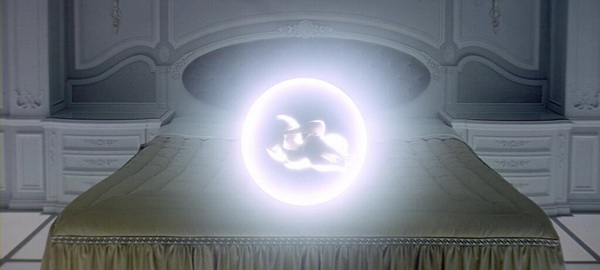

Как отмечала в своей работе «Поэтика страшного: мифологические истоки» Е. С. Ефимова, исследовавшая тексты быличек, отразивших опыт соприкосновения человека с «потусторонним», русского населения Сибири, «в мифологических традициях большинства народов «лес» противопоставлен «дому», «селению», как «чужое» — «своему», «смерть» — «жизни».

Лес окружает мир мертвых, здесь обитают духи-хозяева и особые божества, связанные с представлениями о смерти, здесь происходят обряды инициации… Лесной мир, в котором оказываются герои былички, несовместим с реальным, обыденным миром. Это параллельное пространство, границу которого человек преодолевает незаметно для себя. Тот реальный лес, где ведутся поиски заблудившегося, не равен мифологическому лесу, в который он перемещается, оказавшись во власти лесного духа. Мифологический лес — мир потусторонний… Мир лешего сродни миру зазеркалья, попав в него, «живой» сбивается с пути, начинает плутать, путать правое и левое, север и юг. В быличках рисуется образ заколдованного места, концентрирующего все свойства «чужого» пространства». (далее…)