НЕУДОБНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 88. «ДАТЬ НЕГРУ». ПОВЕСТЬ ЛЕОНИДА НЕТРЕБО

Рубрики: Кино, видео и прочее, Культура и искусство, Люди, Неудобная Литература, О сайте Перемены.ру (новости и обновления), Опыты, Путешествия, События Когда: 1 сентября, 2011 Автор: Глеб Давыдов

Прежде чем мы продолжим читать ответы на вопросы нашей анкеты (осталось на самом деле всего два респондента – Фарид Нагим и Валерия Нарбикова), я хочу представить повесть «Дать негру».

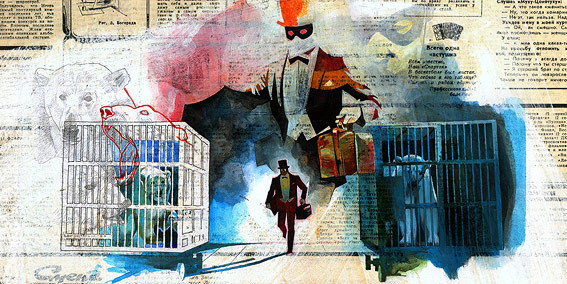

Дорожная тема в русской литературе — казалось бы, изъезженная и истоптанная тропа, по которой кто только не проходил (от Пушкина и Гоголя до Валерия Былинского и Ушлого Пакостника)… Но Леонид Нетребо так лихо заверчивает, до того рисует живых и отчетливо узнаваемых персонажей, что нет-нет да и улетаешь прямиком туда, в этот поезд дальнего следования, мчащий сквозь звездную июльскую ночь куда-то в Курган, среди беспредельной жары русского лета. Слышишь перестук колес, дышишь этим переменчивым попутным ветром, несущимся в приоткрытую дверь насквозь прокуренного тамбура…

Но эффект присутствия и до осязаемости прописанные персонажи это в «Дать негру» еще не главное. Главное – поэзия. Та самая магия, которой сейчас нет или почти нет в современной литературе. Нечто на стыке слов, как сказал по этому поводу Алексей Шепелёв. У Леонида Нетребо в повести «Дать негру» это есть. Такой еле уловимый, слабый, но явственный голос уставшей, давно уснувшей, но внезапно-вдруг пробудившейся души (психоаналитический элемент)… и этот пробуждающийся призвук призрачным спутником, грустным похмельным шлейфом вьётся вслед жизнеутверждающе-бесшабашной мелодии, напоминающей о давно исчезнувшем советском этосе, таком, как увековечен в фильмах вроде «Мимино»…

Короче говоря, повесть «Дать негру» Леонида Нетребо это, несомненно, литературное событие. И она непременно была бы воспринята критиками и читателями именно как литературное событие… если бы не засилье <…> в современных российских издательствах и журналах. Засилье всего того, что обычно предпочитают замечать действующие литературные критики. Предпочитая в то же время не замечать настоящей литературы. Для них-то ведь важнее всего — дать негру.

Начинаем публиковать этот текст сегодня. Вот начало.

* * *

Впереди нас ждет разбор полетов и в качестве бонуса — ответы Валерии Нарбиковой, чьи нигде по-русски так и не опубликованные тексты мы собираемся вскоре начать ставить на Переменах.

Читайте в предыдущих выпусках Хроники Неудобной Литературы:

— Ответы Андрея Бычкова

— Ответы Маргариты Меклиной

— Ответы Алексея Шепелёва

— Ответы Сергея Болмата

— Роман как (само)психоанализ (к началу публикации роман[c]а Натальи Рубановой)

— Ответы Натальи Рубановой

— Ответы Елены Колядиной

— Ответы Дмитрия Бавильского

— Роман «Предатель», Часть Третья. Ответы писателей: ВАЛЕРИЙ ОСИНСКИЙ

— Ответы Игоря Яркевича

— Кровавые мальчики, или Мало ли в Бразилии донов Педро

— Ответы Дениса Драгунского

— МОТОБИОГРАФИЯ: ТОМ 2. Анонс

— Поэма Кати Летовой «Я люблю Андрея Василевского» и «чахнущая» литература

— Писатель как мундир? Ответы Марины Ахмедовой

— Ответы Михаила Гиголашвили

— Интервью с Димой Мишениным. О графомании, мини-юбках и бездарных чиновниках

— Ответы Алисы Ганиевой

— Ответы Юрия Милославского

— Ответы Виталия Амутных

— Ответы Александра Мильштейна

— Ответы Олега Ермакова

— Ответы Романа Сенчина

— Ответы Ильи Стогоffа

— Обнуление. (Ответ Олега Павлова Роману Сенчину)

— Серая зона литературы. «Математик» Иличевского. Ответы Александра Иличевского

— Ответы Марты Кетро

— Ответы Андрея Новикова-Ланского

— Виктор Топоров и Елена Шубина. И ответы Олега Зайончковского

— О романе Валерия Осинского «Предатель», внезапно снятом с публикации в журнале «Москва»

— Точка бифуркации в литературном процессе («литературу смысла не пущать и уничтожать», – Лев Пирогов)

— Курьезный Левенталь

— ответы Валерия Былинского

— ответы Олега Павлова

— ответы Сергея Шаргунова

— ответы Андрея Иванова

— ответы Владимира Лорченкова

— Где литературные агенты

Более ранние части Хроники (Оглавление) — здесь.

— Новый Опрос. Вопросы к писателям

* * *

КНИГИ ПРОЕКТА НЕУДОБНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

НАТАЛЬЯ РУБАНОВА. «СПЕРМАТОЗОИДЫ»

ВАЛЕРИЙ ОСИНСКИЙ. «ПРЕДАТЕЛЬ»

ОЛЕГ СТУКАЛОВ «БЛЮЗ БРОДЯЧЕГО ПСА»

ОЛЕГ ДАВЫДОВ. «КУКУШКИНЫ ДЕТКИ»

СУЛАМИФЬ МЕНДЕЛЬСОН «ПОБЕГ»

ВСЕ книги проекта Неудобная литература