Алхимия сновидений Густава Майринка: Часть 1. Раздел II. Магия катарсиса. Глава 3. Созерцательный катарсис

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, На главную, Трансцендентное, Философия Когда: 18 января, 2026 Автор: Дмитрий Степанов

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

-

«Пифагор называл врачевание святейшим из искусств, а если врачевание столь свято, то надлежит больше заботиться о душе, нежели о теле, ибо не будет никакая живая тварь в добром здравии, когда больна лучшая ее часть». Аполлоний Тианский.

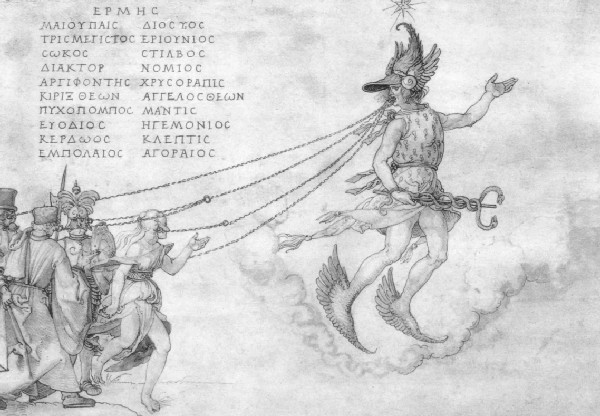

О ментальных практиках, связанных с культом Аполлона, сегодня мы можем судить лишь опосредованно. Самые разнообразные их отражения присутствуют в поэзии, драме, философии и нарождающейся медицине древних греков. Особое место в этой связи занимает духовный опыт Пифагора и его последователей. Он вобрал в себя разнообразные методы ритуального физического и психического очищения Аполлонова культа, переосмыслив их в контексте нового для Эллады мировидения.

О преемственной связи пифагореизма с культом Аполлона красноречиво свидетельствует уже тот факт, что некоторые античные авторы называют Пифагора то сыном Аполлона, то воплощением самого божества.

Согласно Элиану, “Аристотель говорит, что кротонцы звали Пифагора “Аполлоном Гиперборейским”. По словам Ямвлиха, некий поэт из Самоса, а вслед за ним Эпименид, Евдокс и Ксенократ считали Пифагора сыном Аполлона. Сам Ямвлих отвергает это мнение, добавляя при этом: “Однако в том, что душа Пифагора — из Аполлонова полка: или будучи его спутницей, или находясь в еще более близком родстве с этим богом, была послана к людям, — в этом никто, наверное, не усомнится, зная о ее рождении и всевозможной мудрости”. (далее…)