Алхимия сновидений Густава Майринка: Часть 1. Раздел I. Глава 3

3 августа, 2025

АВТОР: Дмитрий Степанов

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Глава 3. Магия сказителей

-

В оный день, когда над миром новым

Бог склонил лицо Свое, тогда

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города…

Николай Гумилев

Тотальная психотерапия архаичных знахарей и шаманов основывалась прежде всего на вербальном воздействии на психику их соплеменников. Различные манипуляции с телом больного (например, извлечение вредоносного предмета, кровопускание, очищение водой или огнем) служили материальным подтверждением слов лекаря, не более того. В слове шаман выражал сущность страданий человека, в слове описывал свою борьбу с духом болезни, словом утверждал «исцеление» человека. Иными словами, он вербально «блокировал» страх и паническое состояние больного, иногда «оттормаживал» боль вплоть до того, что больной переставал ее чувствовать, активизировал психофизический потенциал человека, внушал ему мысли о его «исцелении» и «спасении». В каких-то ситуациях такая психотерапия приводила к реальному облегчению страданий больного и даже к его выздоровлению, в других — не приносила никаких результатов. Как бы то ни было, убежденность в магической силе слова присутствовала во всех архаических терапевтических практиках.

Размышляя о магии аборигенов Тробрианских островов, Малиновский подчеркивал: «Заклинание является несравненно более важной составной частью магии. В их словоупотреблении для обозначения заклинания аборигены часто используют слово “магия”, мегва, хотя у них имеется и особое слово — йопа. Заклинание является той частью магии, которая держится в секрете и известна только эзотерическому кругу исполнителей. Когда знание магии передается другому — или по наследству, или в подарок, или путем продажи — нового обладателя нужно научить только заклинанию… Если кто-то говорит о знании магии или при вопросах о том, знает ли человек ту или иную магию, то это неизменно касается формулы, поскольку природа обряда всегда является вполне общественным достоянием… На прямой вопрос об этом аборигены всегда отвечают, что заклинание является самой важной частью. На вопрос: «В чем заключена действительная сила магии?» получишь такой ответ: «В заклинании… Сила магии не заключена в вещах; она находится в самом человеке и может выйти из него только через его голос». В архаических образах многих «богов-шаманов» подчеркивалась именно их магическая власть над словом. Таковы скандинавский Один и кельтский Огмий. Имя древнеисландского Одина (равно как и древнеанглийского Woden и древненемецкого Wuotan) восходит к прагерманскому Wodanaz, трактуемого как «повелитель (или мастер) безумия» либо как «предводитель неистовых». М. И. Стеблин-Каменский выводил имя Одина от древнеисландского слова odr — «бешеный» и в то же время «дух, поэзия». С этим словом Стеблин-Каменский соотносил также лат. vates — «пророк», которое восходит вмести с ним к одному более древнему источнику.

«Один — отец колдовства и колдовских заклинаний (гальдр), владелец магических рун, бог мудрости, — отмечал Е. М. Мелетинский. — Мудрость Одина отчасти обязана шаманскому экстазу и возбуждающему вдохновение шаманскому меду, который иногда прямо называется медом поэзии; его Один добыл у великанов. Соответственно Один мыслится и как бог поэзии, покровитель скальдов… Один — божественный тул, т. е. знаток рун, преданий, мифических каталогов, жрец… Соревнуясь в мудрости, Один побеждает мудрейшего великана Вафтруднира… Один — воплощение ума, не отделенного, впрочем, от шаманской “интуиции” и магического искусства, от хитрости и коварства».

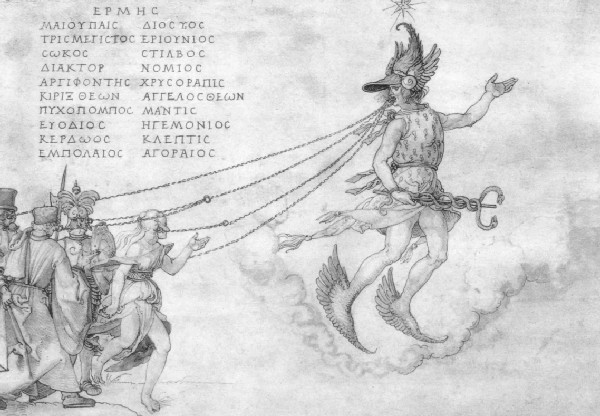

Во Втором Мерзебургском заклинании, записанном в X в., Водан выступает как носитель магической силы, выраженной в слове. В «Саге об Инглингах» (XIII в.) Снорри Стурлусон, повествуя о шаманских способностях Одина, описывает магическую силу его слова: «Один мог менять свое обличье. Тогда его тело лежало, как будто он спал или умер, а в это время он был птицей или зверем, рыбой или змеей и в одно мгновение переносился в далекие страны по своим делам или по делам других людей. Он мог также словом потушить огонь или утишить море, или повернуть ветер в любую сторону… Один брал с собой голову Мимира, и она рассказывала ему многие вести из других миров, а иногда он вызывал мертвецов из земли или сидел под повешенными. Поэтому его называли владыкой мертвецов… Всем этим искусствам он учил рунами и песнями, которые называют заклинаниями…» Кельтский Огмий почитался как бог магии и красноречия. Согласно Лукиану Самосатскому, Огмий «влечет за собой целую толпу людей, причем все привязаны за уши… И вот люди, увлекаемые столь слабой цепью, даже не помышляют о бегстве, хотя они могли бы легко убежать, и вообще не сопротивляются и ногами не упираются, не откидываются всем телом назад, борясь с увлекающей цепью, напротив, со светлыми и радостными лицами они следуют за уводящим их богом, и, славословя его в один голос, сами спешат, и, желая забежать вперед, ослабляют узы, и, кажется, опечалены будут, если получат свободу. Не премину рассказать и о том, что показалось мне в этом изображении всего неуместней: не зная, куда прикрепить концы цепочек… художник просверлил кончик языка, заставив бога языком увлекать пленников, и он ведет их таким образом, повернув к ним лицо и улыбаясь. Я долго стоял, глядя на это изваяние, дивясь, недоумевая и возмущаясь».

Образованный галл объяснил Лукиану, что так его народ представляет своего бога красноречия, обладающего огромной физической силой, провидческим даром и поэтическим мастерством. Счастливые люди связаны магической силой его слова и потому следуют за ним повсюду. В образах этих богов черты шамана и сказителя представлены в архаическом единстве. В традиционных обществах, находившихся на ранних стадиях развития, шаман являлся и целителем, и организатором сакральных церемоний, и сказителем. В более развитых социумах функции поэта, воспевавшего героические времена, делегировались человеку, формально уже не связанному с отправлением ритуалов и терапевтической деятельностью, но фактически продолжавшему осуществлять их в более секуляризованной (поэтической) форме. Как справедливо отмечал В. Н. Топоров, «смысл деятельности поэта-“грамматика” и жреца совпадает: оба они борются с хаосом и укрепляют “космическую” организацию, ее принцип, твердое, устойчивое место, в котором пребывает божественное и сакральное. Поэт и грамматик, устанавливая связи между разъятыми частями, строят “образ мира, в слове явленный”, подобно жрецу, который в ритуале строит (в частности, с помощью слов) сам этот мир. И тот, и другой контролируют этот мир, делая все, чтобы, преодолев энтропические тенденции, сохранить смысл мира (и языка как образа мира), развить и усилить его». Неудивительно поэтому, что в образе архаического поэта сохранились шаманские черты, в его поэтическом призвании — устойчивые мотивы шаманского избранничества, в его образе жизни — характерные особенности шаманской судьбы. Так, с образом сказителя связывалось мифологическое представление о физической и психической неполноценности «избранника духов». Как и в случае с шаманом, хтоническое «уродство» и «сакральное безумие» знаменовали чуждость поэта миру людей и причастность сверхъестественному.

«Он, рапсод, является избранником духа или духов (обычно женского пола), — сообщал Г. Д. Санжеев о бурятских сказителях, — поэтому он обязан был сделаться певцом улигеров, иначе духи, его избравшие, могли подвергнуть непокорного избранника тяжким наказаниям. Будущий рапсод обычно уже с юных лет начинает вести себя, как одержимый духами — он часто видит сны, уединяется в лесу и вообще проявляет признаки нервного расстройства; иногда он даже хворал, терял свою обычную бодрость, впадал в апатию… Убедившись в том, что избравшие его «музы» все равно не оставят его в покое, начинал учиться… Рапсод во сне слышал пенье духов».

По словам Л. Я. Штернберга, у нивхов и шаман и сказитель — «болезненные, нервные, истеричные типы, легко впадающие в экстаз, обладают даром видений; и те, и другие верят в свое избранничество и имеют собственных духов-покровителей». Рассказывая о призвании киргизских сказителей, Б. Ж. Абдубалиева в статье «Традиция сновидения сказителей-манасчи», в частности, подчеркивала: «Большинство сказителей-манасчи, прежде чем выступать перед народом, переживали различные мучения, болезни: одни подвергались сильному возбуждению, другие лишались речи; у одних случались припадки эпилепсии, у других возникало чувство избытка сил, некоторые испытывали муки, не находя себе места». Мотив сакрального безумия в кельтской традиции был отмечен И. Г. Матюшиной:

«Знаменателен образ поэта-безумца и прорицателя, создаваемый валлийской традицией. Таковы… и Анейрин, которого предание называет бешенно-вдохновенным, и Талиесин, изображенный в валлийских легендах предсказателем и чародеем, и потерявшая разум Хеледд, по прозвищу Дикая, и Мирддин Безумный… Валлийские предания неизменно наделяют Мирддина пророческим даром, полученным поэтом тогда, когда он потерял рассудок. Из валлийской традиции, связывающей имя Мирддина с даром прорицаний, почерпнул сведения об этом поэте Гальфрид Монмутский, который дал ему роль одного из главных литературных персонажей (с латинизированным именем Мерлин) в артуровских легендах».

Ритуальный характер «священного безумия» сказителей нисколько не отрицает того факта, что среди них, как и среди шаманов, действительно встречались душевнобольные натуры, для которых сказительство становилось способом аутотерапии. Так, в работе «Миры шаманов и сказителей» Д. А. Функ писал: «Старики-шорцы считают, что сказитель, как и шаман, должен отличаться от обычных людей какими-то особенностями физического или психического плана. Известно, что великий кайчы Морошке был хромым, сказитель-нывакчы Илья Бабушкин — слепым. Довольно часто среди провоцирующих занятия сказительством «поводов» были психические потрясения. Обычно к ним относили смерть жены будущего сказителя». В исландских сагах, отличающихся от других эпических памятников своим архаическим реализмом, скальды часто изображаются с физическими особенностями, репрезентирующими их хтонические признаки (см., например, «Сагу об Эгиле», предки которого представлялись оборотнями), и с неистовым («безумным») нравом. Но эти мифологические стигматы здесь выражены уже более реалистично, чем, скажем, в легендах и сказаниях о шаманах. Подобным образом представлен Гуннлауг («во всем неуступчив и суров»), прозванный Змеиным Языком. «Описание Халльфреда Трудного Скальда, — отмечает Е. А. Гуревич, — весьма напоминает портрет Гуннлауга: вновь перед нами темноволосый обладатель уродливого носа и нависших, как у Эгиля, бровей, сочинитель хулительных стихов, отличающийся «трудным», неуправляемым характером…

Древнескандинавский поэт, таким образом, и внешним обликом, и характером противопоставлен идеализированному «положительному» герою саги, нередко представленному его же старшим братом, который неизменно изображается как красивый собой, рослый, светлый, благородный и уравновешенный человек. Аномальные, с точки зрения этого героического идеала, черты внешности скальда… — знаки, сигнализирующие о внутренних качествах героя, также несущих на себе признаки его поэтического дара». Обладая высокочувствительной психикой, сказители чутко реагировали на изменения настроения своих соплеменников, выражая его в своих песнях; и в то же время воздействовали на него, осуществляя уже не ритуальную, по поэтическую психорегуляцию социального поведения. В случае опасности сказители поднимали исполнением героических песен боевой дух своего народа; во время голода или стихийных бедствий пели о мифологическом времени изобилия, даря своим соплеменникам надежду на то, что это время ждет их впереди; в ситуации социального хаоса рассказывали о мудрых и честных первопредках (равно героях, учителях), построивших справедливый мир. Подобно шаману архаический сказитель переживал собственное призвание посредством сновидений. Решение стать поэтом он принимал исходя из собственных предрасположенностей и таланта, с теми же сомнениями и колебаниями настроения, что и шаман. Вся его душевная борьба, вызванная осознанным или бессознательным желанием стать рапсодом, мифологически выражалась в его снах. Пройдя посвящение, сказитель продолжал внимательно относиться к своим сновидениям, черпая в них образы и сюжеты для своих песен.

«Сказителем-кайчы, как и шаманом, становятся в результате избранничества, — констатировал Д. А. Функ, — эпические песнопевцы часто повествуют о чудесном получении дара сказителя во сне… шорский кайчы П. П. Токмагашев из улуса Чувашенского рассказывал односельчанам, что свой дар он обрел во сне. Ему привиделось, будто он превратился в лебедя, поднялся высоко в небо и полетел вдоль реки Мрас вверх по течению… Вдруг он увидел кого-то, кто сказал ему: “Если кайчы не станешь, камом будешь; если камом не будешь — станешь кайчы”. “Вернувшись”, Павел Петрович понял, что обладает некой силой, которая просто переполняет его, заставляя рассказывать богатырские сказания односельчанам. Сны и в дальнейшем играли большую роль в его сказительской карьере».

Мифологический мотив «пересотворения» австралийских знахарей и сибирских шаманов присутствовал и в инициационных сновидениях архаических поэтов. Так, шорский сказитель Тортобаев рассказывал А. И. Чудоякову, как однажды во сне «хозяин кая» попросил его спеть. «Тортобаев попытался спеть, но у него не очень получилось. Голос хрипел. Тогда Кай-ээзи втолкал в его горло медные струны. После этого он спел ровным, сильным, приятным на слух голосом. Потом Кай-ээзи научил его играть на комусе, назвал мелодии кая». В. В. Илларионов передавал слова одного якутского сказителя: «Если ты не видишь во сне ночного олонхосута, из тебя не выйдет настоящий сказитель. Я научился у него. Когда сплю, каждую ночь приходит олонхосут с красным платком на голове и сказывает олонхо». У казахов певцами сказаний (жырау) «становятся по велению потусторонних сил. Прародитель и покровитель музыкантов Коркут, появляясь во сне, приказывает отныне петь с домброй в руках даже тем, кто до этого не владел искусством пения и игры на инструменте. Человек, который противится этому, бывает обречен на муки, болезни и несчастья». Киргизские сказители, прежде чем начать повествовать о героическом веке Манаса, в своих инициационных снах посвящались в таинство творчества самим эпическим героем. Как подчеркивала Б. Ж. Абдубалиева, «все великие манасчи единогласно утверждают, что они стали сказителями эпоса после волшебного сновидения». Так, манасчи Чоюк, заснув на привале, посетил сорок юрт с героями эпоса и в каждой выпил кумыса. Другой сказитель, Таныбек испил меда, предложенного Манасом (сравните со скандинавским «медом поэзии»), и прямо во сне начал петь свою эпическую песнь. «А проснувшись, неожиданно для себя обнаружил прилив бесконечно длинных, прекрасных песен о Манасе… По приезде в аул он не мог оторваться от навеянных видением напевов и пел целую ночь». Один ойратский сказитель признавался Б. Владимирцову, что, «задумываясь над какой-нибудь эпопеей, над ее сюжетом, он обыкновенно видел его во сне, и тогда уже эпизоды прочно запоминались. В этом Джилькер видел благодетельную помощь духов и самих былинных богатырей».

Особое место занимали сновидения в творчестве исландских скальдов. Достаточно упомянуть в этой связи сатирическую прядь «Сон Одди Звездочета» — «одно из самых необычных и загадочных произведений средневековой литературы, по смелости и произвольности обращения с формой во многом предвосхищающее художественные открытия XX в.» Предположительно она комически обыгрывает мотивы жизни и творчества крупнейшего скальда XII в., автора «Младшей Эдды» Снорри Стурлусона. Мотив сказительства во сне представлен в пряди в комическом свете, который как раз и указывает на то, что на момент сложения «Сна» этот мотив был уже традиционным. Комизмом пряди определяется направленность действия в ней (на прошлое) и смеховое его осмысление. В противоположность ему традиционное выражение сновидческого творчества в сагах направлено на будущее (предсказание) и окрашено в трагические тона. Как отмечает Е. А. Гуревич в статье «Стихи, услышанные во сне», «за редчайшими исключениями, поэзия этого типа носит сугубо мрачный характер, и обычные ее темы — ужасные несчастья, разрушение и гибель… как правило, draumvisur вкладываются в уста никому неведомых, нередко безымянных посетителей обоего пола… в большинстве своем сверхъестественных существ или выходцев из мира мертвых (Хельд). Отсюда их недоступная людям осведомленность об уже свершившихся, но до поры до времени неизвестных значительных событиях… Отсюда же их способность провидеть будущее, о котором они предупреждают своих избранников-сновидцев, вещая им в стихах о грядущих катаклизмах. Соответственно и главная нарративная функция draumvisur в сагах — предвосхищение (Vorausdeutung), принимает ли оно форму пророчества о том, чему еще только предстоит произойти (обычно в недалеком будущем), или оповещения героев саги о чем-то, во что рассказчик уже успел посвятить читателей…»

Присутствует в скальдической традиции и мотив посвящения во сне. В последней главе «Пряди о Торлейве Ярловом Скальде» повествуется об инициации пастуха Халльбьёрне, ночевавшего на кургане великого скальда Торлейва. Как-то раз он решил составить хвалебную песнь о погребенном поэте, но песнь эта ему никак не давалась. В одну из ночей на кургане Халльбьёрн увидел сон: высокий муж вышел из холма и обратился к нему: «Сейчас я скажу тебе вису, и, если тебе удастся запомнить ее и повторить, когда ты проснешься, ты сделаешься великим скальдом и сочинишь хвалебные песни многим хёвдингам, и немало преуспеешь в этом искусстве». Он произнес свою вису и вернулся в курган. Проснувшись, пастух вспомнил вису Торлейва, сочинил о нем хвалебную песнь и со временем стал великим скальдом. Сновидения играли важную роль и в творчестве ирландских поэтов-пророков филидов. Особое место среди них занимали медиаторные сновидения, на которые настраивался поэт после просьбы того или иного влиятельного лица найти разрешение какого-нибудь конфликта. По словам В. П. Калыгина, обладатели сакрального знания «филиды выступают как установители социального порядка. Они принимают участие в обрядах посвящения короля и тем самым придают королевской власти священный характер… Все основные функции филидов выводятся из того, что филиды были носителями Знания, которое позволяло им постигать Истину… Знание позволяло филидам проникать в прошлое и предсказывать будущее с помощью процедур шаманистического толка… Магический аспект деятельности филидов выражался в сочинении, а также хранении и передаче текстов, которые, будучи построены определенным образом, могли магически воздействовать на избранный объект».

В «Глоссарии Кормака» (конец IX в.) описана одна из процедур познания филидами сакральной истины — imbas forosnai: «Знание, которое освещает, т. е. оно открывает то, что поэту нужно и что он желает сделать явным. Делается это так: поэт жует кусок сырого мяса свиньи, собаки или кошки и кладет его на камень за порогом, и произносит над ним заклинание, и посвящает его богам-идолам, и призывает их к нему, и не оставляет его до утра, и поет над своими ладонями, и вновь призывает богов-идолов к нему, чтобы его сон не был потревожен. И кладет он свои ладони вокруг щек и засыпает, оставаясь под наблюдением, чтобы он не мог перевернуться и чтобы никто его не разбудил. И то, что будет ему открыто после того до конца третьих суток, или шестых, или девятых … об этом он судит сам при приношении». В изображениях «бычьего праздника» в сагах «Болезнь Кухулина» и «Разрушение Дома Да Дерга» филид ел мясо быка, пил его кровь, заворачивался в его шкуру и засыпал, во сне же ему являлось некое откровение. В своей «Церковной истории англов» (731 г.) Беда Достопочтенный рассказывал историю инициации первого англосаксонского поэта Кэдмона. Изначально последний не умел петь и даже не предпринимал попыток освоить это искусство, предпочитая ретироваться из пиршественного зала во время поочередного исполнения лирических или героических песен. Спасаясь бегством с одного из таких совместных песнопений, Кэдмон укрылся в хлеву, где заснул и увидел во сне некоего мужа, попросившего его спеть ему. Кэдмон ответил ему, что не умеет петь, но незнакомец был настойчив, более того он потребовал от несчастного воспеть сотворение мира. Кэдмон чудесным образом запел, проснувшись же, он вспомнил песню из своего сновидения. Его сакральный опыт был признан церковными мужами. Он постригся в монахи и с тех пор излагал в своих песнях истории из Писания.

Причастный, согласно мифологическим представлениям, сакральной сфере мироздания, сказитель наделялся сверхъестественными способностями, умением общаться с духами и читать тайные знаки. Его магическое слово способно было как навредить человеку посредством проклятий, так и исцелить его, используя заклинания, оперирующие образами и мотивами героического времени (национальные эпические варианты австралийского Времени сновидений). По словам Г. Д. Санжеева, бурятские сказители говорили, что «в артели без хорошего певца невозможна удачная охота; так же обстоит дело и у алтайских тюрков… По прибытии на место охоты буряты совершали некоторые обряды, имевшие целью ублаготворить духов зверей и лесов, от которых зависит тот или иной исход охоты. Здесь вечером, перед сном, певец расстилал в шалаше белый войлок… на нем ставил зажженные ветки можжевельника, чашку с вином или молоком, втыкал в него стрелу и пр. И всю ночь, до первых проблесков зари, протяжно распевал он свою эпопею: без этой церемонии охота, по убеждению бурят, не могла быть удачной». У киргизов сказители эпоса «Манас» нередко выполняли функции врачевателей. Манасчи «посещал больных, особенно женщин после родов, пел им отдельные эпизоды «Манаса», и этот ритуал имел целебные свойства». Как чудотворец был известен крупнейший манасчи XIX в. Кельдибек, о котором говорили, что, когда он пел, «то дрожала юрта, в которой он сидел, силой своего пения он потрясал стихии». Согласно одному из преданий, «у Манапа Осмона из рода Эсенкул не было детей, и он пригласил Кельдибека исполнить «Манас», после чего, как говорит народная молва, жена Осмона забеременела и родила сына». А. М. Сагалаев упоминал, что у алтайцев сказители «могли заниматься предсказаниями и прорицаниями будущего». Казахские сказители, согласно традиционным представлениям, могли разгадывать и объяснять сновидения, по расположению звезд предсказывали своим ханам, что их ожидает. «Для исцеления больных, для прозрения слепых» специально исполнялись бурятские улигеры. Н. О. Шаракшинова отмечала, что «слова улигера считались такими же священными, как, например, слова шаманского гимна в честь того или иного божества, как слова шаманской молитвы».

У долган «во время эпидемии заставляют вечером рассказывать «хорошие былины», в которых несчастья героев кончаются счастливым исходом». Нередко для исцеления больного призывались одновременно и сказитель, и шаман. Сказитель начинает свою песнь и, когда он «доходит до того места, где абаасы (злой дух) начинает сражаться с героем доброго божества и последний начинает одерживать победу, тогда из больного выходит поедающий его абаасы, чтобы помочь побежденному в былине осилить героя божества. Вот только этого и ожидает шаман. Увидев и узнав, какой это злой дух, он соскакивает и начинает камлать, уже зная, что может предпринять в данном случае». Скандинавские скальды были известны как исполнители хулительных песен, приводивших в ужас тех, на кого они были направлены, и как знатоки рунической магии, с помощью которой они врачевали больных. «Человеку, против которого составлялась такая песнь («нид»), — подчеркивал А. Я. Гуревич, — угрожала страшная опасность, он мог заболеть, даже умереть. «Нид» был своеобразной разновидностью черной магии и средневековые скандинавы страшились недобрых пожеланий и облеченной в поэтическую форму словесной хулы не меньше, чем какие-нибудь первобытные люди». Герой «Саги об Эгиле», великий скальд «блестяще владеет рунической магией. В саге рассказывается, например, о том, как Эгиль, получив на пиру рог с отравленной брагой, воткнул себе в ладонь нож, вырезал на роге руны и окрасил их своей кровью, после чего рог разлетелся на куски (гл. XLIV). С помощью рунической магии Эгиль помог выздороветь больной девушке, соскоблив неправильно вырезанные руны с китового уса, лежавшего у нее в постели, и вырезав на нем новые руны (гл. XXII)».

Написанная, вероятно, в начале XIII в., «Сага о Кормаке» рассказывала о жизни скальда X в. Кормака Эгмундарсона. Образ скальда эпически стигматизирован: он описывается как человек со «вспыльчивым и торопливым характером» («волосы его черны, и сам он очень мрачен») и противопоставляется своему брату Торгильсу, который «был тих и со всеми находил общий язык». Кормак влюбляется в девушку Стейнгерд, и слагает об этом вису, в которой его любовь смущена мрачными предчувствиями: «Увидел я деву в тени йотуна дома страсть во мне зажгла тяжкую и томящую. Ноги я вижу, что беды сулят. Ведь я ее вижу только из тени». Предчувствия Кормака не обманывают его — влюбленным не суждено быть вместе. Всевозможные перипетии судьбы, разлучающие молодых, Кормак переживает мифопоэтически. Он слагает висы, в которых выражает свои чувства и желания. В его поэзии еще угадываются следы мансёнга (любовного заклинания), но все же она уже далека от ритуальных формул, породивших ее. Саму невозможность быть рядом с любимой женщиной Кормак осмысляет мифологически. В ней он видит результат проклятья колдуньи Торвейг, сыновей которой Кормак убил, защищаясь от них (традиционный способ осмысления несчастий, озвучивавшийся архаическими знахарями). То, что явилось следствием заклинания, скальд стремится изменить посредством собственного поэтического творчества. На этом аспекте лирики Кормака акцентирует внимание и Инна Матюшина: «Несчастья Кормака и Стейнгерд сага пытается мотивировать проклятьем колдуньи — “ты никогда не получишь Стейнгерд”. Снять заклятье, отменить действие слов — “победить судьбу, противостоять ей” — так, используя слово самого Кормака, можно было бы определить смысл его вис».

Подобное стремление магически изменить судьбу, снять некое «проклятье» посредством собственного поэтического — в данном случае, скорее мифопоэтического — творчества прослеживается в произведениях большинства творцов, пытавшихся с одной стороны мифологически выразить реальность, а с другой — магически преобразить ее. К числу таких художников относится, безусловно, и Густав Майринк. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ