Элвис, Боуи, Шостакович и Rammstein. Путеводитель по музыкальным мирам Дэвида Линча

Рубрики: Визуал (проект Ильи Миллера), Звуки (музыка и прочее), Кино, видео и прочее, Культура и искусство, Люди Когда: 24 января, 2025 Автор: Илья Миллер

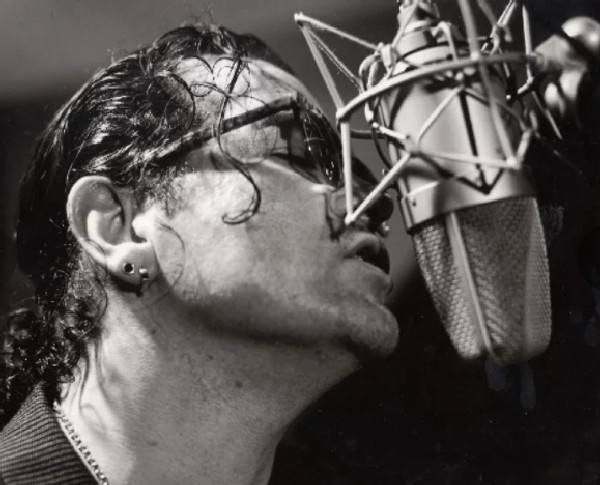

Покинувший нас на прошлой неделе кинорежиссёр изменил и наше восприятие музыки в кино. Разбираемся, как Дэвид Линч создавал свои уникальные звуковые послания и кто ему в этом помогал.

«Музыка должна сочетаться брачной связью с изображением. Чтобы найти вещи, способные на это, нужно экспериментировать». Дэвид Линч

Тема прощания

Когда прошлой осенью вышел совместный альбом Дэвида Линча и певицы Christabell “Cellophane Memories”, первым ощущением было чувство прощания, с которым смешивались предвкушение и, конечно же, обязательная для этого автора загадочность. На тот момент 78-летний режиссёр находился в состоянии относительного покоя, в августе 2024 сообщив изданию Sight & Sound о том, что у него диагностирована эмфизема — хроническое заболевание легких, вызывающее одышку. К этому времени уже сошёл на нет ажиотаж по поводу ревайвала его с Марком Фростом непостижимой межпространственной мыльной оперы «Твин Пикс», третий сезон которой был показан в 2017 году. С тех пор Линч принял участие в провидческом, как кажется сейчас в перспективе, треке Flying Lotus под названием «Fire Is Coming», выпустил (и снялся в главной роли) 17-минутный черно-белый фильм Netflix об обезьяне-капуцине, подозреваемой в убийстве, снялся в роли режиссёра вестернов Джона Форда в фильме Стивена Спилберга «Фабельманы» (2022) и развёлся в четвертый раз. (далее…)