Герой в преисподней: от мифа к «Twin Peaks». 8

10 января, 2019

АВТОР: Дмитрий Степанов

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

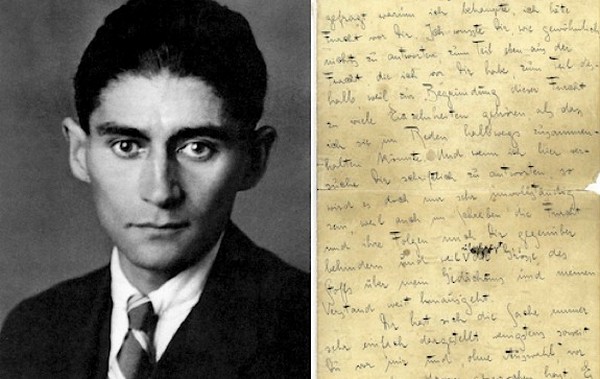

Страшный мир Франца Кафки

Обращение Ф. М. Достоевского к мифу было обусловлено психологически. Мифологемы смерти-возрождения, проникавшие в его сочинения бессознательно, были призваны снять или сделать более терпимыми те неразрешимые психические проблемы, которые разрывали его на части. Это сочетание мифопоэтики и психопоэтики стало характерной чертой «мифологического» романа XX века.

Елеазар Мелетинский настаивал в свое время на необходимости «подчеркнуть такую важнейшую особенность неомифологизма в романе XX века, как его теснейшую, хотя и парадоксальную, связь с неопсихологизмом, т. е. универсальной психологией подсознания, оттеснившей социальную характерологию романа XIX в». Там, где Мелетинский увидел парадокс, я вижу закономерность.

Представители «неомифологизма» ХХ века обращались к мифу — сознательно, как Томас Манн и Джеймс Джойс, или бессознательно, как Франц Кафка и Джером Дэвид Сэлинджер, — по той же причине, что и Федор Достоевский, — они искали в нем разрешения собственных психических противоречий и конфликтов. Эпоха Просвещения с ее культом разума, восходящим к картезианскому «cogito ergo sum», не смогла объяснить человеческую природу во всей ее полноте.

Рационализм не дал объяснений чувственной стороне человеческой натуры, ее «темным» (бессознательным) побуждениям. Он не избавил человека от душевной боли и неосознаваемых терзаний. Поэтому он был отринут представителями романтизма, обратившими свой взор на миф и сказку. Именно в них они нашли способ выразить собственные неосознаваемые переживания. Более того, в сказке и мифе романтики интуитивно, «втемную», отыскали путь к разрешению собственных душевных антагонизмов.

Этот процесс психологизации мифа и одновременно мифологизации психического, начавшийся с произведений творцов европейского романтизма и предельно выраженный в творчестве Ф. М. Достоевского, получил дальнейшее развитие в «неомифологизме» и «неопсихологизме» ХХ столетия. С одной стороны, крупнейшие художники своего времени находили в мифе всеобъемлющую форму для выражения собственных душевных противоречий, а через них и присущих их времени социальных конфликтов (тенденция, наиболее отчетливо выраженная в творчестве Томаса Манна); в мифе они искали и способ разрешения этих противоречий.

С другой стороны, неврологи и психиатры, создававшие новую психологию, обратились именно к мифу для объяснения человеческой натуры. Они не просто сознательно использовали миф для истолкования тех или иных психоаналитических концепций (Зигмунд Фрейд обратился к мифу об Эдипе; Карл Густав Юнг не ограничился одним мифом, для обоснования теории архетипов коллективного бессознательного он привлек весь корпус мировой мифологии), они бессознательно воспроизводили в них те или иные мифологические тропы. Мифопоэтическое бессознательно проникало в творчество психоаналитиков, так что сами их представления о психическом создавались по мифологическим лекалам. Так, психоаналитические представления о психической структуре личности полностью соответствуют мифологическим представлениям архаического человека о вселенной. Мифологический «мир под землей» (преисподняя) в концепциях психоаналитиков стал «миром под сознанием» (подсознанием).

Напомню в этой связи характерное высказывание К. Г. Юнга:

«Психэ следует понимать как нечто, принадлежащее миру потустороннему или «стране мертвых». А бессознательное и «страна мертвых» суть синонимы».

Весь комплекс мифопоэтических представлений, связанный с мифологемой смерти-возрождения, присутствует в крупных романных мозаиках Томаса Манна и Джеймса Джойса. Елеазар Мелетинский прослеживает их в «Волшебной горе» и «Улиссе»:

«Инициационный комплекс нащупывается не только во многих мифах, но и в целом ряде сказочных и эпических сюжетов, а также в средневековых рыцарских романах, например в «Парцифале», повествующем, как простак Парцифаль (Персеваль) прошел определенный искус и стал хранителем священного Грааля… Т. Манн называет Ганса Касторпа «простецом» и намекает на его сходство с Парцифалем. Не случайно в «Волшебной горе» очень часто говорится о посвятительных обрядах в элевсинских мистериях и современных масонских ложах… Обряд инициации, так же как и культ умирающего-воскресающего бога, включает представление о временной смерти и очень часто — о посещении царства мертвых. «Гроб, могила всегда были символом посвящения в члены ордена… Путь мистерий и очищения вел через опасности, через страх смерти, через царство тления», также и «символом алхимической трансмутации прежде всего была гробница», — говорит Нафта.

Приезд Ганса Касторпа в горы «наверх» оказывается эквивалентным обычному спуску «вниз», в преисподнюю. Впрочем, и в мифах встречается представление о царстве смерти на небе, на горе и т. п. Сеттембрини спрашивает Ганса: «Гостите здесь, подобно Одиссею в царстве теней?»…

Смерть оказывается лишь «моментом» жизни, а не наоборот; перед лицом смерти Ганс Касторп познает смысл жизни, чему на мифологическом уровне соответствует пребывание в царстве смерти «наверху» и возвращение после «расколдования» в долину…

Символика царства мертвых, прохождения через смерть имеется и в «Улиссе» в сцене ночных видений умерших — матери Стивена, отца и сына Блума. Призраки умерших выступают там вместе с фантомами, материализующими тайные страхи и желания.

Эротика соседствует со смертью, т. е. здесь также темные глубины подсознания ассоциируются с миром мертвых. Блум-Одиссей как бы выводит Стивена из этого царства мрака. Возвращение «домой» — это возвращение к жизни, как отчасти и в самой «Одиссее», где почти все демонические персонажи, с которыми Одиссей сталкивался в плавании, имеют хтонические черты… Блум может распасться временно на разных Блумов («ученый» Вираг, романтический любовник с лицом спасителя и ногами тенора Марио и т. д.)… на мифологическом уровне он отождествляется не только с Одиссеем, но и с Адамом, Моисеем, Вечным Жидом и вместе с тем с Христом; в видениях «Вальпургиевой ночи» его распинают как мессию. В еще большей мере христоподобные черты проявляются у Стивена, хотя он также сближается и с Люцифером как богоборец. Марта и Герта, с которыми Блум пытается завязать любовные отношения, по многим намекам ассоциируются с девой Марией. Молли последовательно отождествляется с Калипсо, Пенелопой, Евой (в одном из видений Блума она протягивает ему сорванный с дерева плод манго), матерью-землей Геей, но также и с девой Марией.

Еще ближе к мифу стоит другой роман Джойса — «Finnegans Wake» — роман, сочетающий в себе поэтику мифа и сновидения.

Интересна оценка этого произведения, данная ему Александром Аникстом:

«В последнем романе Джойса «Пробуждение Финнегана» (Finnegans Wake, 1939) повествование представляет собой смесь сновидений и мыслей просыпающегося от сна владельца таверны Эрвикера. Книга написана предельно сумбурно. По заверениям толкователей Джойса, она является аллегорией чуть ли не всей истории человечества, переосмысленной героем романа в сновидениях. Если содержание «Улисса» еще было относительно доступно, то «Пробуждение Финнегана» представляет собой абракадабру, в которой совершенно невозможно разобраться».

Это типичная реакция «непосвященного» на ритуальный текст, написанный на «сакральном языке».

Да, текст Джойса — абракадабра, но отнюдь не сумбурная, напротив, предельно продуманная, где каждый образ и каждое слово имеет свое значение, отличное от тех образов и значений, которыми оперирует обыватель.

Поэтика «Finnegans Wake» ближе всего поэтике шаманских инициационных сновидений, совмещающих индивидуальный жизненный опыт шамана с родовой мифологией. Только в отличие от инициируемого шамана Джойс вписывает собственный психический опыт в классический корпус всей мировой литературы: от иудейских мифов до кельтского эпоса, от рыцарского романа до аналитической психологии Карла Юнга. Именно так: тексты «глубинной психологии» представляют собой не что иное, как все ту же инициационную литературу.

Квинтэссенция психологии Юнга выражена не в его лекциях и статьях, а в его небезызвестном трактате «Septem Sermones ad Mortuos», начинающемся словами:

«Мертвые возвратились из Иерусалима, где не нашли того, что искали. Они жаждали, дабы я допустил их к себе и наставил».

Весь пафос аналитической психологии Юнга здесь выражен предельно четко и это пафос инициационного возрождения «мертвецов», не нашедших утешения у иерусалимских стен.

Как и в шаманских инициационных сновидениях главной темой «Finnegans Wake» является мифологема смерти-возрождения.

По словам Екатерины Гениевой, «Джойс неоднократно называл «Поминки по Финнегану» «мифом о воскресении». Сон Финна (и всех его воплощений) являет не просто историю человечества, а ее сокровенный смысл, суть которого сводится к постоянной метаморфозе — смене умирания воскресением.

«Воскресение» Джойс воспринимает как завершение одного цикла развития истории и начало другого… Название, таким образом, означает, что все Финны должны воскреснуть (Finn egans Wake), но с другой стороны, мы все — «Финны опять» (Finn again), т. е. все читающие произведение Джойса являются одним из воплощений Финна Мак-Куля. Джойс призывает осознать, что в индивидуальном развитии все мы повторяем циклическую природу развития человечества, а генетически в нас заложены ее предыстория и будущее.

В названии содержится постоянное противопоставление начала и конца, снова «конец» — «finn egans» — и снова «пробуждение, восстание» — «wake egans». Кроме того, в названии заявлена и чисто словесная языковая игра: Finnegans — это французское слово fin (конец) и английское again’s, которое можно прочесть также как fin («конец» — фр.) и negans («отрицающий» — лат.) — отрицание конца. Мотивы смерти и возрождения, идея круговращения бытия ощутимы во всех четырех разделах романа, но особенно явными становятся они в последних двух. В третьем разделе воспроизведены погребальные обряды, в четвертом — церемония выкапывания гробов из могил в связи с воскресением из мертвых».

Мифопоэтическое разрешение собственных душевных конфликтов нашел в своем романе «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков.

История смерти и возрождения безвестного художника здесь соотнесена с судьбой Христа. Подобно своему создателю мастер — чуждый миру герой. Его романтическая отчужденность выражена посредством традиционных мотивов одиночества и «сакрального безумия».

По словам Наталии Лысюк, мастер «как бы отделен от всей окружающей его социальной среды непроницаемой стеной одиночества: «Жил историк одиноко, не имея нигде родных и не имея знакомых в Москве». Он ни с кем не общается, и, как следует из романа, в этом оказывается бесконечно прав, поскольку единственный человек, набивавшийся ему в приятели, оказался предателем по призванию. Социум он отождествляет прежде всего с толпой, а толпа ему бесконечно омерзительна: он рассказывает Ивану, «как он стал скорбен главой и начал бояться толпы, которую, впрочем, и раньше терпеть не мог», и замечает, что в клинике ему «даже понравилось, потому что, по сути дела, здесь прекрасно и, главное, нет людей». А людские скопища у него ассоциируются с яростной борьбой, насилием, шумом, криками ярости или страдания… С другой стороны, мастер отринул внешний мир прежде всего в соответствии со своими внутренними установками. Он всецело углублен в себя, буквально поглощен процессом познания, поиском истины (недаром же в варианте романа 1936 года он был наделен портретным сходством с И. Кантом). А поиск истины, по определению, как раз и требует предельной отрешенности и одиночества — ведь «человек одинок в момент истины», как скажет гораздо позже Габриэль Гарсиа Маркес».

Сакральный характер безумия мастера подчеркивается Булгаковым как его пророческой природой (узнав из разговора с Воландом историю героя своего романа Понтия Пилата, мастер восклицает: «О, как я угадал! О. как я все угадал!» Ср. с восклицанием Гамлета «O my prophetic soul!»), так и его связью с гибелью героя, его нисхождением в бездну. Безумие одолевает мастера, когда он пытается опубликовать свой роман и подвергается за это распинанию на кресте («Я впервые попал в мир литературы, но теперь, когда все уже кончилось и гибель моя налицо, вспоминаю о нем с ужасом!» и «тогда моя жизнь кончилась»).

Нисхождение в бездну описывается Булгаковым посредством соответствующей образности:

«Настали безрадостные осенние дни, чудовищная неудача с этим романом как бы вынула у меня часть души… нашла на меня тоска и появились какие-то предчувствия… я стал бояться темноты… Мне казалось, что какой-то очень гибкий и холодный спрут своими щупальцами подбирается непосредственно и прямо к моему сердцу… Проснулся я от ощущения, что спрут здесь… Мне вдруг показалось, что осенняя тьма выдавит стекла, вольется в комнату и я захлебнусь в ней, как в чернилах. Я стал человеком, который уже не владеет собой… Я боролся с собой как безумный».

От смерти и безумия мастера спасает «чудесная жена» Маргарита. Она — особа королевских кровей, правящая бал у сатаны (иными словами, она — хозяйка царства мертвых, пусть только на одну ночь).

Чудесные события, происходящие вокруг нее отнюдь не пугают ее:

«Интересно отметить, что душа Маргариты находилась в полном порядке. Мысли ее не были в разброде, ее совершенно не потрясло то, что она провела ночь сверхъестественно. Ее не волновали воспоминания о том, что она была на балу у сатаны, что каким-то чудом мастер был возвращен к ней, что из пепла возник роман, что опять все оказалось на своем месте в подвале в переулке…»

Мастер и Маргарита умирают в мире людей и возрождаются в Лимбе — месте не света, но покоя. Здесь мастер возрождает к жизни героя своего романа Понтия Пилата:

« — Свободен! Свободен! Он ждет тебя!

Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами над пышно разросшимся за много тысяч лун садом. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеется, и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он».

Воскресив Пилата — жест, в котором читается прощение, дарованное Булгаковым Сталину, — мастер обретает свободу и покой:

« — О, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда. Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой…

Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после полуночной луны. Мастер шел со своей подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик… Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя».

Солярная символика красноречиво свидетельствует о том, что это было именно возрождение героев, а не их низвержение в ад.

Если для упомянутых романов Манна, Джойса и Булгакова характерен мотив возрождения, «возвращения домой» (пусть даже «дом» здесь мыслится мифопоэтически), то творчеству еще одного крупного мифографа ХХ века Франца Кафки присущ обратный мотив — мотив потерянности в «страшном мире», мотив «невозвращения домой» (именно этот мотив обыгрывается Дэвидом Линчем в третьем сезоне «Twin Peaks»).

В свое время Е. М. Мелетинский настаивал на том, что проза Кафки «выступает в известном смысле как миф наизнанку, как антимиф, если считать первобытный миф своего рода эталоном».

В этой связи Мелетинский рассматривал новеллу Кафки «Превращение» и тотемические мифы, противопоставляя их друг другу:

«В «Превращении» Кафки мифологическая традиция как бы превращается в свою противоположность. Метаморфоза Грегора Замзы есть знак не принадлежности к своей родовой группе, не семейно-родового единства, а наоборот — отсоединения, отчуждения, конфликта, разрыва с семьей и обществом».

На мой взгляд, такое противопоставление новеллы Кафки тотемическим мифам крайне некорректно. Нет никаких оснований связывать превращение Грегора Замзы с метаморфозами тотемных первопредков. Его превращение находит себе соответствие в других мифах — в мифах и легендах о шамане, принимавшим во время камлания звероподобный облик того или иного духа. Не совладав со вселившимся в него духом, шаман будто бы нападал в таком виде на своих сородичей и те с трудом убивали его. Так, по словам Ю. Е. Березкина, амазонские индейцы «шипая верили, что некогда духи являлись на праздник, так сказать, «во плоти». Среди них опаснейшим существом считался «ягуар верхнего мира». Согласно мифу, во время танца этот персонаж вышел из-под контроля шамана и растерзал одного за другим почти всех индейцев. Потребовалась хитрость, чтобы его умертвить. Сходные истории о ягуаре-маске, человеке-оборотне, к которому прирос танцевальный наряд злого духа, известны у разных племен, живших от Амазонки до Карибского моря».

Еще одним мифологическим аналогом «Превращения» Кафки являются сказания о шаманах и героях, родившихся с зооморфными чертами. Испуганные родители избавлялись от таких младенцев, и их растили мифические персонажи, приобщавшие их сверхъестественным силам. Так воспитывались могущественные шаманы и герои. В этом контексте зооморфность шаманов связывалось с их даром, с их сверхъестественной природой.

Звероподобным героем представлялся монгольский Гесер. С. А. Козин отмечал:

«Впервые появляется Гесер на земле в виде странного существа: сверху — ястреб, а снизу — человек, и пристально смотрит на свою будущую мать… «От имени верховных тэнгриев ныне я ищу достойную женщину, чтобы возродиться. И надобно возродиться, но все же я родился бы только от такой достойной женщины, иначе мне пришлось бы остаться как я есть»»…

Родился же Гесер таким невзрачным, беспокойным и злым на язык, что мать едва могла устоять перед искушением тут же и «убаюкать» его в яме (за это потом, по закону причинности, она попадет в адские бездны, откуда ее вызволяет сын)… По поводу некоторых своих физических недостатков младенец так успокаивает свою мать: «Ничего, что косоват — все равно на чертей придется косо смотреть. Ничего, что хромоват — все равно врагов топтать». И здесь зооморфность героя связывается с его чуждостью миру людей и причастностью сверхъестественному.

Все эти мотивы чуждого миру героя, представляющегося родственникам чудовищем, не трудно обнаружить — где бы вы думали? — в стихотворении Шарля Бодлера «Напутствие».

Разумеется, здесь эти мифологемы выражены в контексте христианского мировидения, и все же, присмотревшись, в стихах «проклятого поэта» не трудно увидеть и судьбу Гесера, и призвание того шамана, чья душа, принадлежа звездам, летала в потоках ветра, и сияние солнечных героев, составляющих небесное воинство:

Когда веленьем сил, создавших все земное,

Поэт явился в мир, унылый мир тоски,

Испуганная мать, кляня дитя родное,

На Бога в ярости воздела кулаки.

Такое чудище кормить! О, правый Боже,

Я лучше сотню змей родить бы предпочла.

Будь трижды проклято восторгов кратких ложе,

Где искупленье скверн во тьме я зачала!..

Так, не поняв судеб и ненависти пену

Глотая в бешенстве и свой кляня позор,

Она готовится разжечь, сойдя в Геенну,

Преступным матерям назначенный костер.

Но ангелы хранят отверженных недаром,

Бездомному везде под солнцем стол и кров,

И для него вода становится нектаром,

И корка прелая — амброзией богов.

Он с ветром шепчется и с тучей проходящей,

Пускаясь в крестный путь, как ласточка в полет,

И Дух, в пучине бед паломника хранящий,

Услышав песнь его, невольно слезы льет.

Но от его любви шарахается каждый,

Но раздражает всех его спокойный взгляд,

Всем любо слушать стон его сердечной жажды,

Испытывать на нем еще безвестный яд.

Захочет он испить из чистого колодца,

Ему плюют в бадью. С брезгливостью ханжи

Отталкивают все, к чему он прикоснется,

Чураясь гением протоптанной межи…

Но что ж Поэт? Он тверд. Он силою прозренья

Уже свой видит трон близ Бога самого.

В нем, точно молнии, сверкают озаренья,

Глумливый смех толпы скрывая от него.

Благодарю, Господь!..

Я знаю, близ себя Ты поместишь Поэта,

В святое воинство его Ты пригласил,

Ты позовешь его на вечный праздник света,

Как собеседника Властей, Начал и Сил…

У Бодлера чуждый миру поэт после смерти становится рядом с Богом и в этом его коренное отличие от героев Кафки, оставленных и Богом, и людьми. Но и здесь кафкианское мироощущение отнюдь не уникально. Мрачно-гротескное отношение к художнику как к «уроду» и «чудовищу» не трудно обнаружить в небезызвестных «Песнях Мальдорора» Лотреамона (Исидора-Люсьена Дюкасса) и в записях Людвига Витгенштейна.

Превращение Грегора Замзы знаменует его отчуждение от семьи; оно выражает мироощущение самого Кафки, связывавшего такое отчуждение с собственным литературным призванием.

Характерна в этой связи его дневниковая запись от 21 августа 1913 г. :

«Я весь — литература, и ничем иным не могу и не хочу быть, моя служба никогда не сможет увлечь меня, но зато она может полностью погубить меня… Так, я живу в своей семье, среди прекрасных и любящих людей, более чужой, чем чужак».

Отчуждение это, по сути, не имело под собой никаких оснований; оно было плодом фантазий самого Кафки. Его семья была виновна лишь в том, что пыталась оградить любимого Франца от ночи, одиночества и тех опасностей, которые они несут простым смертным. Проблема была лишь в том, что именно к ним — ночи, одиночеству и своим видениям — Кафка стремился всей своей душой.

Дневниковая запись от 1 июля 1913г.:

«Жажда беспредельнейшего одиночества».

Из письма Максу Броду:

«В сущности, одиночество — моя единственная цель, мой самый большой соблазн, моя возможность, и если вообще можно говорить о том, что я способен «выстраивать» свою жизнь, то всегда лишь с учетом предполагаемого в ней одиночества».

При этом все его одиночество составляли ночи, полные странных видений, о чем свидетельствует запись из дневника от 3 февраля 1922 г.:

«Бессонница, почти сплошная; измучен сновидениями, словно их выцарапывают на мне, как на неподдающемся материале».

Чуждость своих героев миру Кафка намеренно не связывает с литературным призванием.

Подобно охотнику Гракху они пребывают в полном неведении относительно своей вины и тех страданий, которые они вынуждены претерпевать:

«Я был охотником — какая же тут вина? Я был назначен егерем в Шварцвальд, где тогда еще водились волки. Я сидел в засаде, стрелял, попадал, сдирал шкуру — какая тут вина? На мою работу снизошла высшая милость. Меня назвали «великим охотником Шварцвальда». Какая тут вина?.. Я — здесь, и больше я ничего не знаю, и больше я ничего не могу сделать. Мой челн — без руля, он плывет под ветром, дующим в самых нижних пределах смерти».

Лишь иногда, полунамеками, Кафка дает понять, в чем провинились его герои. В романе «Процесс» следователь спрашивает Йозефа К.: «Sie sind Zimmermaler?» Я полагаю, очевидно, кто этот «комнатный художник».

В контексте творчества Франца Кафки эту фразу следовало бы переводить как «Вы писака?».

И это — не вопрос, это — обвинение, это — приговор. Приговор тем более очевидный, что сам Йозеф К., пытаясь защитить себя от неведомого суда, ведет себя как заправский «писака», — он начинает выписывать свою жизнь в ходатайстве таинственному судье:

«Если на службе он не сможет выкроить для этого время — что было вполне вероятно, — значит, придется писать дома, по ночам. А если ночей не хватит, придется взять отпуск. Только не останавливаться на полдороге, это самое бессмысленное не только в делах, но и вообще всегда и везде. Правда, ходатайство потребует долгой, почти бесконечной работы. Даже при самом стойком характере человек мог прийти к мысли, что такую бумагу вообще составить невозможно. И не от лени, не от низости, которые только могли помешать адвокату в этой работе, а потому, что, не зная ни самого обвинения, ни всех возможных добавлений к нему, придется описать всю свою жизнь, восстановить в памяти мельчайшие поступки и события и проверить их со всех сторон. И какая же это грустная работа!»

Сравните такое поведение Йозефа К. с дневниковой записью Кафки от 31 июля 1914 г.:

«Но писать буду, несмотря ни на что, во что бы то ни стало — это моя борьба за самосохранение».

Подобное восприятие собственного творчества было характерно и для Достоевского, достаточно напомнить о его словах, написанных вскоре после публикации «Преступления и наказания»:

«Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла».

Определенно, вину своих героев, вынужденных бесконечно страдать и умирать, — собственную вину — Кафка связывал со своим литературным призванием.

В традиционной для себя парадоксальной форме — перевернув все с ног на голову — Кафка выразил эту связь в письме Максу Броду следующим образом:

«Творчество — это сладкая, чудесная награда, но за что? Этой ночью мне стало ясно, как ребенку, которому все показали наглядно, что это награда за служение дьяволу. Это нисхождение к темным силам, это высвобождение духов, в естественном состоянии связанных, сомнительные объятия и все прочее, что оседает вниз и чего уже не знаешь наверху, когда при солнечном свете пишешь свои истории. Может быть, существует иное творчество, я знаю только это; ночью, когда страх не дает мне спать, я знаю только это. И дьявольское в нем видится мне очень ясно… Творчеством я не откупился. Всю жизнь я умирал, а теперь умру на самом деле».

Конечно же, не откупился. Потому, что творчество не было наградой за служение дьяволу. Напротив, для Кафки оно было средством борьбы с «князем мира сего», так же, как составление ходатайства, описывающего всю его жизнь, стало для К. средством защиты от всесильного суда. Да, творчество было для него нисхождением в ад, но не всякое погружение в бездну — путь Данте тому ярчайший пример — толкает в объятия сатаны. Никто из героев Кафки не примирился с преисподней. Они погибали, но не отрекались от себя.

«Всю жизнь я умирал», — писал Франц Кафка и это свое бесконечное умирание он мифопоэтически выразил в странствиях своих героев по преисподней. О причинах такого «умирания» мы можем только догадываться — и дневники, и письма Кафки свидетельствуют лишь о том, что причины эти были неизвестны ему самому. Как бы то ни было, его «хождения по мукам» стали благодатной почвой для мифопоэтического творчества, именно через миф Кафка выражал себя.

В духе своей концепции об антимифологизме Кафки Е. М. Мелетинский сравнивал творчество писателя с героической сказкой и рыцарским романом, противопоставляя их друг другу. И такое противопоставление, на мой взгляд, некорректно. Гораздо уместнее было бы сопоставить произведения Кафки с мифологической и фольклорной традицией — не удивляйтесь! — комических описаний преисподней, выраженной в античной комедии, бытовой сказке и новелле, «Метаморфозах» Апулея и плутовском романе.

Мир, в который попадают герои Кафки, — это мир абсурда и бесконечных травестий: все в нем устроено иначе, чем в мире людей. Неведомый суд, вершащий судьбы граждан, располагается на душном чердаке жилого дома; всемогущие судьи выглядят как оборванцы, следователи постоянно путают личные дела обвиняемых, адвокаты предлагают своим клиентам смириться и признать свою вину, а стражи закона занимаются мародерством.

«Небожители» из Замка предстают как эгоистичные, ленивые, властные и развратные существа. В глазах обывателей они воплощают в себе высший закон и всеведение. Всячески поддерживая веру жителей деревни в эту свою миссию, они на деле чинят беззаконие, отдают нелепые и ошибочные распоряжения. Всемогущие, как Кламм, они боятся показаться на глаза землемеру. При этом свое беззаконие они совершают «по умолчанию», руками сельчан. Весь этот абсурд воспринимается представителями миров, куда попадают герои Кафки, как нечто обыденное, привычное и недостойное удивления.

Представления о подобных мирах — антимирах, мирах наизнанку — характерны для мифологических и фольклорных традиций самых разных эпох и народов; и все они восходят к архаическому представлению о преисподней как о стране, где все противоположно миру людей. Мужчины в таких мирах делают то, что предназначено делать женщинам, и наоборот. Воду там черпают решетом, телега тащит лошадь и т. д. и т. п. В таком мире, по словам Д. С. Лихачева, «все знаки означают нечто противоположное тому, что они значат в «нормальном» мире».

Этот мир кромешный — мир недействительный. Поэтому в начале и конце произведения даются нелепые, запутывающие адреса, нелепое календарное указание… Перед нами небылица, небывальщина, но небылица, жизнь в которой неблагополучна, а люди существуют «в бегах» и «в бедах». Автор шутовской челобитной говорит о себе: «Ис поля вышел, из лесу выполз, из болота выбрел, а неведомо кто» (это ли не землемер? — Д. С.).

Образ адресата, т. е. того лица, к которому обращается автор, также нарочито нереален:

«Жалоба нам, господам, на такова же человека, каков ты сам, ни ниже, ни выше, в той же образ нос, на рожу сполс. Глаза нависли, во лбу звезда. Борода у нево в три волоса широка и окладиста…» (это ли не Кламм? — Д. С.)…

В этом изнаночном, перевернутом мире человек изымается из всех стабильных форм его окружения, переносится в подчеркнуто нереальную среду. Все вещи в небылице получают не свое, а какое-то чужое, нелепое назначение… Перевертывается не одна какая-либо вещь, а все человеческие отношения, все предметы реального мира. Поэтому, строя картину изнаночного, кромешного или опричного мира, авторы обычно заботятся о ее возможно большей цельности и обобщенности… Изнаночный мир всегда плох. Это мир зла… Мир зла… — это идеальный мир, но вывернутый наизнанку, и прежде всего вывернутое благочестие, все церковные добродетели.

Большинство текстов, описывающих изнаночный мир, относится к комической традиции (Дмитрий Лихачев даже называет антимир «смеховым миром», что, конечно же, неверно). Изначально смех был призван бороться с таким миром, освободить человека от ужаса, вызываемого миром смерти. Позднее смеховое начало «перекодировало» инфернальную сущность представлений об изнаночном мире. Мир смерти архаических мифологий, высмеивавшийся в календарных празднествах, превратился в фольклорные «смеховые миры».

Немецкая народная книга «Удивительные, причудливые, неслыханные и доселе неописанные похождения и деяния жителей Шильды из Миснопотамии, что позади Утопии» изображает один из таких «смеховых миров».

В русской фольклорной традиции это Пошехонье — сказочная деревня, где все идет «не так». Кстати, М. Е. Салтыков-Щедрин в «Пошехонской старине» дал метафорическое объяснение своему роману, красноречиво указавшее на мифологические истоки анекдотов о пошехонцах: «Но вы описываете не действительность, а какой-то вымышленный ад! — могут сказать мне. Что описываемое мной похоже на ад — об этом я не спорю, но в то же время утверждаю, что этот ад не вымышлен мной. Это «пошехонская старина» — и ничего больше, и, воспроизводя ее, я могу, положа руку на сердце, подписаться: с подлинным верно». Салтыков-Щедрин попытался вернуть изнаночному миру его инфернальную суть, и все же художником, которому удалось это сделать в полной мере, стал именно Кафка.

Романы Франца Кафки принадлежат той же мифопоэтической традиции изображения антимира. Интересно, что у друзей писателя, которым Кафка читал первые главы «Замка», роман вызывал неудержимый смех.

Намеки на «плутовской» характер своих романов оставлял и он сам.

Так в романе «Замок» Фрида говорит К.:

«Очень часто, уже с самого начала, хозяйка пыталась вызвать у меня недоверие к тебе, хотя она вовсе не утверждала, что ты лжешь, наоборот, она говорила, что ты простодушен, как ребенок, но настолько отличаешься от всех нас, что, даже когда ты говоришь откровенно, мы с трудом заставляем себя поверить тебе… Но, поговорив с тобой в последний раз, тогда, в трактире «У моста», она наконец — тут я только повторяю ее злые слова — раскусила твою хитрость, и теперь тебе уже не удастся ее обмануть, как ты ни старайся скрыть ее намерения».

И все же К. — не плут и не хитрец («…К. был избавлен от необходимости лгать и действовать исподтишка, но он становился почти беззащитным и, во всяком случае, лишался какого бы то ни было преимущества в борьбе, так что он мог бы окончательно прийти в отчаяние, если бы не сознался себе, что между ним и властями разница в силах настолько чудовищна, что любой ложью и хитростью, на какие он был способен, все равно изменить эту разницу хоть сколько-нибудь существенно в свою пользу он никогда не смог бы»); он — праведник в «страшном мире». Он не желает хитрить, борясь за собственное существование; он предпочитает оставаться человеком, человеком в царстве теней, искренне недоумевающем о своей вине и причине своих страданий.

Чем же было обусловлено обращение Кафки к этой мифопоэтической традиции изображения изнаночного мира? Душевными конфликтами и неординарным мироощущением самого Кафки.

В письме Максу Броду он как-то сделал характерное признание:

«Я бы выразил это так: ты хочешь невозможного, для меня и возможное невозможно».

Именно поэтому Кафка изображает возможное через невозможное, обыденное посредством абсурда, абсурда не случайного, подобного фольклорному или поэтическому нонсенсу, но обусловленного мироощущением автора, пародирующего значимое для него возможное: человеческие отношения, социальные институты и канонические тексты (от Ветхого Завета до «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха и «Преступления и наказания» Федора Достоевского). Жизнь обывателя для него — настоящий ад. Кафка как будто стремится к простому человеческому счастью, но и бежит от него.

Мысли о браке и семье рвут его на части. Чиновничий ад его романов обусловлен не гипотетической преемственностью с творчеством Гоголя или Салтыкова-Щедрина, но его собственным многострадальным опытом.

Он сам был чиновником и его работа приносила ему буквально адские страдания (дневниковая запись от 21 июля 1913 г. : «Ничего, ничего, ничего. Слабость, самоуничтожение, прорывающиеся из-под земли языки адского пламени»).

Собственную отчужденность Кафка выразил в чуждости его героев обывательскому миру, миру, где возможное рисуется через невозможное.

«Странный вы человек, господин землемер, — говорит хозяйка постоялого двора из романа «Замок». — Вы требуете невозможного… Вы не из Замка, вы не из Деревни. Вы — ничто. Но, к несчастью, вы все же кто-то, вы чужой, вы всюду лишний, всюду мешаете, из-за вас у всех странные неприятности…»

Ей вторит Пепи: «Ну что ему надо, что он за странный человек? К чему он стремится, какие это важные дела его так занимают, что он забывает самое близкое, самое лучшее, самое прекрасное?» К. остается лишь согласиться с ними. «Я здесь чужой», — констатирует он и поясняет: «Я приехал сюда надолго и уже чувствую себя несколько одиноким; с крестьянами у меня мало общего, и с Замком, очевидно, тоже».

«Чудесные девы» романов Кафки, подобно «чудесным женам» плутовского романа, не помогают герою, но всячески вредят ему. При этом они искренне подчеркивают свое желание помочь ему. В таком поведении героинь Кафки читается его собственное отношение к своим пассиям, которых он любил и одновременно страшился, полагая, что близость с ними отдалит его от литературы.

Возлюбленная К. Фрида вынуждена признать:

«Я вспомнила то грустное утро после первой нашей ночи, когда ты стоял подле меня на коленях с таким видом, словно все потеряно. И так оно потом и случилось: сколько я ни старалась, я тебе не помогала, а только мешала. Из-за меня хозяйка стала твоим врагом, и врагом могучим, чего ты до сих пор недооцениваешь. Из-за меня, твоей постоянной заботы, тебе пришлось бороться за свое место, ты потерпел неудачу у старосты, должен был подчиниться учителю, сносить помощников, и — что хуже всего — из-за меня ты, быть может, нанес обиду Кламм».

Более того, само соитие с «чудесной девой» не приобщает героя Кафки миру, а отчуждает от него:

«И потекли часы общего дыхания, общего сердцебиения, часы, когда К. непрерывно ощущал, что он заблудился или уже так далеко забрел на чужбину, как до него не забредал ни один человек, — на чужбину, где самый воздух состоял из других частиц, чем дома, где можно было задохнуться от этой отчужденности, но ничего нельзя было сделать с ее бессмысленными соблазнами — только уходить в них все глубже, теряться все больше».

Мотив заблудившегося на чужбине героя, соотносимого с шаманом, заблудившимся в преисподней, и с плутом, не способном вырваться из «страшного мира»; мотив героя, потерянного в бездушном и лишенном воздуха мире (таким в «Процессе» предстает душный мир судебных канцелярий, где К. буквально задыхается и слышит, теряя сознание: «Неужели вы уже заблудились?»), характерен для всего творчества Кафки. В письме Максу Броду он выразил этот мотив в связи с природой своего творчества предельно четко: «Я ушел далеко от дома и должен все время писать домой, хотя сам дом давно унесло куда-то в вечность. Все это писательство есть не что иное, как флаг Робинзона на самой высокой точке острова». Его герои не находят дороги домой, они не решаются войти во «врата Закона», предназначенные только им — живым в царстве мертвых, как не решился «начать жить» он сам.

Впрочем, одна из поздних его дневниковых записей свидетельствует о том, что даже эти безнадежные блуждания его героев в преисподней — собственное бесконечное «умирание» — он мог рассматривать как инициационное пребывание в мире смерти, чреватое новым рождением, новой жизнью:

«Медленье перед рождением. Если существует переселение душ, то я еще не на самой нижней ступени. Моя жизнь — это медленье перед рождением» (запись от 24 января 1922 года).