«Само собой»

13 мая, 2025

АВТОР: Роман Шорин

Что из числа, являющегося для нас само собой разумеющимся, следовало бы отрефлексировать? Ответ прост: то, что отнюдь не является само собой разумеющимся по факту. Или, другими словами, то, что является условностью, принимаемой нами за нечто безусловное. Например, иногда мы считаем само собой разумеющимися те или иные нюансы поведения, принятые в данном месте в данное время. Поскольку машина времени до сих пор не изобретена и вряд ли будет, приведу в качестве примера случай, когда человек приезжает в другую страну и обращает внимание на то, что встречные прохожие с ним здороваются, в то время как в его краях люди молча проходят мимо друг друга. Таким образом, у человека есть возможность выявить сразу две условности: условность модели поведения, принятой в его стране (оказывается, можно по-другому), и условность, принятую там, куда он приехал.

Теперь самое время указать на еще одну особенность условностей, которые мы можем принимать за само собой разумеющееся (или органичное, естественное и т. д.). Все условности подобного рода связаны с сугубо внешними, не-сущностными аспектами нашего бытия. С чем-то подобным привычке здороваться или, наоборот, не здороваться со встречными прохожими. Что же касается сущностных аспектов, то среди них нет и не может быть условностей.

Если то, что само собой разумеется, связано с нашей сущностной частью, то даже смени десять стран, мы останемся ему верны (по большому счету про сущностное, то есть про единственное, что существенно, неверно говорить как про часть). Движимые тем, что органично для нас на сущностном срезе, мы вели бы себя одинаково везде. Добавлю к этому следующее: с тем, что является для нас само собой разумеющимся и что одновременно связано с нами не внешним, а внутренним образом, мы находимся в слиянности, единстве. То, что для меня глубоко органично, является продолжением меня, как и я являюсь продолжением совершенно для меня естественного.

В свою очередь, с привычкой здороваться или, напротив, не здороваться с прохожими, идущими мне навстречу, я не соединен. Я всего лишь привык так поступать. Здороваться или не здороваться — это не мое внутреннее устремление. Я не чувствую в этом внутренней необходимости, внутренней правды. Хотя в случае с действительно дружелюбным по своей природе человеком дело может обстоять именно так. Впрочем, таких людей единицы. Речь же идет о правиле, а не об исключениях.

Стоит добавить, что в обозначении «то, что для меня глубоко органично» имеются два лишних слова. А именно «для меня». Для меня глубоко органично то, что глубоко органично не только для меня, но вообще. Должное для меня не на поверхностном, а на сущностном уровне является для меня должным по той причине, что оно является должным для всего и вся, а не только для такого-то конкретного существа или существования.

Вот мы и вышли к границам, в скромных рамках которых рефлексия имеет смысл. А именно: мы в состоянии рефлексировать лишь по поводу такого само по себе разумеющегося, которое, во-первых, на поверку является условностью, а во-вторых, относится к надстроечному, предъявляемому наружу фрагменту нас (по большому счету, этот фрагмент нас — вообще не мы). На что-то большее рефлексии, увы, рассчитывать не приходится.

Другими словами, над тем, что является само собой разумеющимся не только для нас как представителей данного места и данного времени, но и вообще (над действительно безусловным), рефлексировать не получится, поскольку а) безусловное не меняется со сменой обстоятельств, а потому никогда не оказывается тем, что можно наблюдать со стороны, и б) то, что само собой разумеется действительно безусловным образом, существует для нас лишь в той мере, в какой мы с ним нерасторжимы. Как только разделился с ним — оно исчезло. Наблюдать нечего. Пока же соединен с ним — наблюдать нечего тоже, но уже в силу другой причины: в силу отсутствия внеположного мне и в силу отсутствия меня как внеположного чему-то.

И, конечно, посредством рефлексии мы не можем констатировать: «Вот это мы зря полагаем само собой разумеющимся, а это — не зря». Мы можем лишь решить, что напрасно полагали в качестве само собой разумеющегося ту или иную внешне-поведенческую привычку. Убедиться в том, что мы правильно, обоснованно, адекватно полагаем что-то само собой разумеющимся, невозможно. Внутри нашей рефлексии присутствуют лишь те или иные условности.

С безусловным рефлексия не соприкасается. Зато когда тот или иной случай обращает нас к такому само собой разумеющемуся, которое безусловно, мы следует ему без каких-либо соображений и вычислений — и отнюдь не в силу слабости наших рефлексивных способностей, а в силу того, что оно имеет в нас доступ, сопоставимый с доступом к самому себе. Говоря иначе, оно проникает в нас, минуя рефлексию. Мы становимся причастны ему без каких-либо посредников.

Само собой разумеющимся является (для нас) не только привычное, но также безусловно правильное, должное и уместное. (По большому счету только оно и является само собой разумеющимся, но об этом чуть ниже.) Другими словами, правильное не в силу воспитания или привычки, но в силу чего-то большего. Мы согласны с ним, что называется, в глубине души. И мы согласны с ним в глубине души, потому что его правильность, должность и уместность глубоки, то есть не являются производными обстоятельств, которые меняются с перемещением во времени или в пространстве, читай: под влиянием факторов сугубо внешнего порядка.

Глубоко органичное не может однажды оказаться условностью, которой можно было не придерживаться. Оно, так сказать, заведомо защищено от подделок. Условности приживаются лишь на поверхностном контуре. Поэтому их разоблачение происходит там же — на поверхности, даже если на это разоблачение тратится огромное количество интеллектуальной энергии.

Мы можем быть привязаны к своим привычкам очень и очень плотно, однако освобождение от них все равно становится событием мелкого, локального масштаба, потому что нет такой привычки, которая затрагивала бы нас в нашей глубине. Привычкам и другим условностям туда не проникнуть. До нас как таковых, до нас, взятых в своей основе, может достучаться лишь основное, базовое. Или безусловное, поскольку условное по определению не может лежать в основе.

Признаться, я напрасно с самого начала допустил наличие двух разновидностей само собой разумеющегося. Якобы имеются условности, которые мы можем принять за нечто безусловное, подразумевающееся само собой. Пусть мы и говорим, что такая-то привычка является для нас само собой разумеющимся, это не более чем фигура речи. Ведь по-настоящему само собой разумеющимся будет лишь то, на что мы отзываемся всем своим существом, что побуждает следовать ему вопреки, например, житейской логике, чему мы себя посвящаем и даже готовы утверждать его в ущерб себе.

Никто же не посвящает всего себя привычке ковырять в носу. Никто же чувствует, что, ковыряя в носу, он сбывается. В свою очередь, когда соответствуешь тому, что органично не в повседневном, а в бытийном смысле, чувство сбывания присутствует. Если отсечь привычки и местные обычаи, то само собой разумеющимся следует зачесть лишь такое, в чем сосредоточен максимум правды или истины. Вы чувствуете в чем-то максимум правды. Вот причина, по которой оно становится для вас само собой разумеющимся. Кстати, почувствовать в чем-то максимум правды — значит вовлечься в него как в единственное, что реально, и быть в стороне от чего, соответственно, невозможно.

Выражаясь чуть иначе, само собой разумеющейся будет (для нас) такая правда, которая безусловна. Правда без оговорок. Правда, которая не превратится через минуту в ложь. Строго говоря, лишь такое и может быть названо само собой разумеющимся. «Само собой», — говорим мы, имея в виду «безусловно».

Сказанное останется верным и в том случае, если заменить истину, например, на любовь. «Ты любишь своего ребенка?» — «Само собой разумеется». То есть тут и обсуждать нечего. Как можно не любить своего ребенка? Конечно, в жизни бывает разное, поэтому конкретные примеры обычно «хромают». Но если есть такое, что безоговорочно заслуживает любви, при всей сомнительности глагола «заслуживает», то любовь к нему и в самом деле подразумевается сама собой.

Да, возможно, что мы напрасно любим кого-то безоговорочно. Однако если мы безоговорочно любим кого-то не напрасно, мы просто не сможем встать над этой своей любовью, чтобы проверить ее на обоснованность. Обоснованность нашей любви подтверждается тем, что она не прекращается, что она длится и длится. В свою очередь, напрасная любовь рано или поздно прекратится. И это может выразиться в понимании «зря я любил». А вот понимания «я люблю не зря» не будет, потому что как только вы подобрали для своей любви аргументы или обоснования, вы уже не любите.

Если появились аргументы, чтобы любить, тогда вызвавшее нашу любовь перестало быть тем, любить что — само собой разумеется. Вообще говоря, все причины, по которым любят, должны быть внутри того, что любят. Соответственно, всякая найденная, выявленная причина любви самим своим выявлением будет превращаться в причину внешнего порядка. А причина внешнего порядка никогда не будет причиной любить. В этом смысле всякая подлинная любовь — это любовь «нипочему». Как же в таком случае убедиться в ее обоснованности? Никак.

Ко всему прочему любовь, которая напрасна, будет любовью в силу внешних причин, то есть окажется чем-то иным, нежели собственно любовью. И когда мы решаем «зря я любил», то, скорей всего, мы решаем это про такую нашу любовь, которая лишь выглядела любовью. Не «зря я любил», а «зря я полагал, будто люблю».

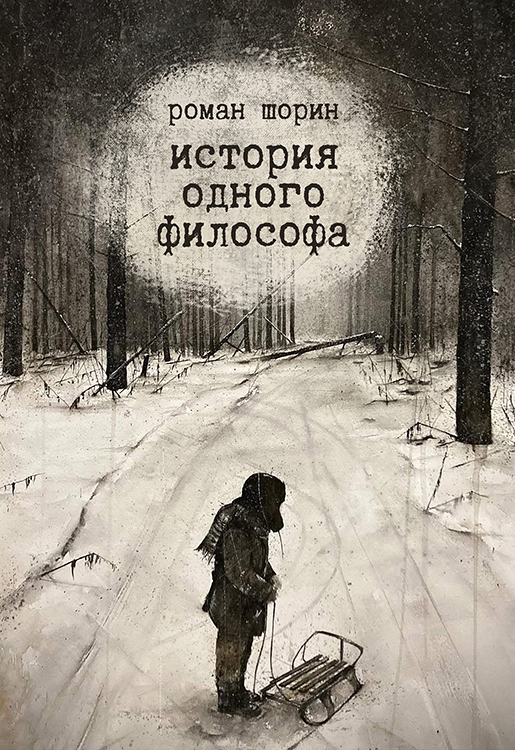

От редакции: это эссе вошло в новую книгу Романа Шорина «История одного философа», которая уже доступна в книжных интернет-магазинах.