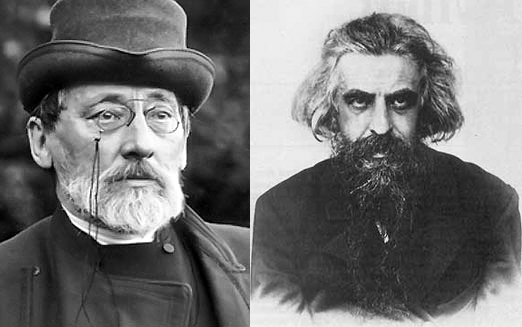

Леонтьев-Фудель-Владимир Соловьев. «Нелегко отбиваться от его “обаяния”…»

18 октября, 2012

АВТОР: Андрей Тесля

«Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и Иосиф Фудель: Переписка. Статьи. Воспоминания / Сост., вступ. ст., подготовка текста и коммент. О.Л. Фетисенко. – СПб.: Владимир Даль, 2012. – 750 с. – (Прил. к Полному собранию сочинений и писем К.Н. Леонтьева: в 12 т. Кн. 1).

-

«Леонтьев — глубокий мыслитель и никуда не годный политик. Есть многое в политике, что можно делать и о чем нельзя говорить. <...>

По французской поговорке, бывают в семьях «страшные дети», которые говорят взрослым правду в глаза. Леонтьев — страшное дитя русской политики. Человек последних слов, он сказал несказанное о русском государстве и русской церкви. Выдал тайну их с такой неосторожностью, что может иногда и союзникам казаться предателем».

Д.С. Мережковский. Страшное дитя. (1910)

«<…> для борьбы с В. Соловьевым нужна иная почва, здесь нужна в противовес ему такая же ясность мысли и желаний. <…> Мало кроме того знать, в чем ошибка В. Соловьева; надо еще противопоставить ложному идеалу Соловьева – такой же ясный свой идеал. А у кого из нас он есть? В этом вся беда»

о. И. Фудель – К.Н. Леонтьеву, 16.V.90.

Вышедшая в петербургском издательстве «Владимир Даль» переписка Константина Николаевича Леонтьева (1831 – 1891) с Осипом Ивановичем Фуделем (1864/65 – 1918) примечательна во многих отношениях. Известно, что книги имеют свою судьбу – так, о переписке Леонтьева с Фуделем было известно давным-давно и уже сто лет назад, при публикации (с сокращении) о. Иосифом двух писем к нему К.Н., Розанов сетовал, как мог тот держать подобную ценность под спудом. Однако целиком они оказались опубликованы только сейчас – причем опубликованы вместе с собранием статей о. Иосифа, посвященных К.Н., нескольких его писем разным адресатам и писем к нему на темы, связанные с Леонтьевым, и уникальными воспоминаниями о Леонтьеве, написанными Фуделем по просьбе С.Н. Дурылина менее чем за месяц до смерти, в сентябре 1918 г.

Опубликованная переписка ценна в первую очередь тем, что вводит в самое средоточие поздней мысли Леонтьева – с о. Иосифом тот делится самым важным, что занимает его, стремится объяснить саму суть своего учения, делится замыслами и вновь и вновь разъясняет наиболее вдумчивому из молодых учеников из окружавших его в последние годы жизни то в своей мысли, что окружающие не желают или не могут понять – и что объяснить печатно у него уже не хватает ни времени, ни сил (сил пробивать общее невнимание, пристраивать в изданиях, подлаживаться к моменту – словом, выносить все тяготы периодики, уготованные непопулярному публицисту во второсортных изданиях).

Но при всем многообразии поднимаемых тем и упоминаемых лиц, один персонаж, Владимир Сергеевич Соловьев, занимает в переписке безоговорочно центральное положение, к размышлениям о нем постоянно, с разных ракурсов, возвращается Леонтьев. Причем в отличие от любых прочих имен, Соловьев единственный, с кем непосредственно сопоставляет себя Леонтьев – он выступает в роли своеобразного «двойника», того, кто не просто значим для него (как значимы Катков или Аксаков, Толстой или Достоевский, Данилевский или Филиппов), но чью мысль он воспринимает как вызов себе и проблему. Не страдающий недооценкой своего ума и дарования, Леонтьев мало перед кем испытывал преклонение, и уж тем менее был склонен к подобному чувству в зрелом возрасте – однако к Соловьеву его отношение близко к этому.

Познакомился с Вл. Соловьевым Леонтьев в свой приезд в Петербург зимой 1878 г., «тесное общение началось через несколько лет – в 1882 – 1883 гг., а 6 июля 1885 г. Леонтьев сообщал Филиппову о Соловьеве: “мы теперь очень дружны”»1. О связывавших их отношениях о. Иосиф Фудель писал в 1916 г.:

«Это была действительная дружба, корни которой не в рыхлой почве умственного единомыслия людей, а в твердой почве их взаимного сердечного влечения друг к другу, несмотря на принципиальное разномыслие» (стр. 401).

Н.А. Бердяев, противопоставляя присущую Леонтьеву конкретную художественную «ясность мышления», раскрывающую «всю сложность его природы и запросов», абстрактной ясности мышления Вл. Соловьева, оказывающейся иногда обманчивой, утверждал (со схематизмом, влекущим неточности, но позволяющим лучше выявить ключевое размежевание): «К. Леонтьевы был натуралист, прошедший школу естественных наук, <…> совсем не гностик, без сложных созерцательно-познавательных запросов, политический мыслитель и публицист очень сложной и углубленной мысли»3. Напротив:

«Построения Вл. Соловьева были слишком гладки, слишком рационализированы, слишком ясны. В нем же самом было что-то неясное, не до конца раскрытое, недоговоренное. Он был один из самых загадочных русских людей <…>. Соловьев <…> не раскрыл, а прикрыл себя в своих произведениях. Его нужно разгадывать по намекам, по отдельным строчкам, по интимным стихам. <…> К. Леонтьев – сложная, яркая, единственная в своем своеобразии натура, но совсем не загадочная. Он – ясный, в своем добре и в своем зле. Вл. Соловьев – весь неясный и загадочный, в нем много обманчивого [выд. нами – А.Т.]»2.

Соловьев пытался вносить своими текстами ясность в такие вопросы, где, по мнению Бердяева (и в чем с ним согласился бы о. Иосиф), «излишняя ясность» недопустима. Отвечая на письмо Леонтьева от 19.I-1.II.91,где тот отзывался о статье Соловьева «О развитии (догм<атическом>) Церкви»: «Вот где его торжество! Это, согласитесь, верх совершенства по силе, ясности и правде» (стр. 288), Фудель писал:

«Ясность речи, указывающая и на ясность мысли, прекрасное качество писателя, сильно подкупающее в его пользу; но не надо при этом забывать, о чем ясно говорит писатель: о сословном вопросе, о таможенных пошлинах или о тайнах Божественного домостроительства. Это главное. Возьмите, например, догмат о Пресвятой Троице. Был ли когда-нибудь хоть один человек, который мог бы проникнуть умом этот догмат и уяснить себе его. Даже апостолы и те говорили о догматах, как о тайнах. А вот нашелся один В. Соловьев, который не признает в догматах тайн и очень просто и очень ясно растолковал нам догмат Пр<есвятой> Троицы. Есть ли эта ясность залог его правоты?

<…>

Все еретики первых веков имели временное торжество и успех на земле благодаря общепонятной ясности. <…> ясность Ария многих погубила и привела Церковь в замешательство, но победила не ясность, а правота.

Таким образом, не будет преувеличением сказать, что в догматических вопросах – излишняя и дерзновенная ясность есть качество, служащее не в пользу писателя, а во вред ему…» (Фудель – Леонтьеву, 28.II.91, стр. 296, 297).

Само это стремление к ясности в тексте противоречило (или, быть может, скорее было выражением) его человеческой неясности. Об этой «обманчивости», смутности в Соловьеве вспоминал в связи с чтением С.Н. Булгаковым своей статьи «Вл. Соловьев и А. Шмидт» небольшому кругу специально приглашенных лиц С.Н. Дурылин:

«<…> разговор был полон смущения. Лопатин, очевидно, знал о “софианстве” Соловьева больше, чем хотел сказать, и больше, чем было известно Булгакову. Трубецкой отмалчивался и все пытался вернуть дело к “академической” постановке, в чем ему пособлял и Рачинский. Бердяев “шел на вы”. Гершензон хитренько кое-что выспрашивал и помалкивал с улыбочкой. Булгаков вопрошал – с той серьезностью и вместе детскостью, которая ему свойственна. Лопатин то и дело “проговаривался”. Проговорился о каких-то “розовых записках”, которые получал Соловьев от Вечной Жены на спиритических сеансах (ах, как поморщился при этом “проговоре” Трубецкой! чуть ли не кулак сжал: обычный ораторский его жест, здесь, в обществе 10 – 12 человек близких, свидетельствовал только о смущении и досаде!), проговорился, что Соловьев, тем же спиритическим путем, получил от “Софии” план расстановки вещей в своем кабинете. “Проговоры” лопатинские слушались так: Трубецкой или Рачинский вели какую-нибудь речевую матовую академическую полосу, очень благополучную и матовевшую все взгорки и болотца Соловьева. Булгакову, — лично не знавшему Соловьева, — хотелось все вызнать, все выяснить; добросовестность его “марксизма” сказывалась и в его “идеализме”, и в “мистицизме”. А Трубецкой все матовил, матовил. Тогда непоседливому Лопатину становилось невтерпеж и он вдруг выпаливал: “Да, у Соловьева были непосредственные отношения с Софией…” – Булгаков: “Какие же, Л<ев> М<ихайлович>?” – И Лопатину оставалось только проговориться о спиритических сеансах, о розовых записках, о “софийном” плане кабинета, о розовой туфле, покрываемой поцелуями мистической любви. <…>

Бесспорно, что предсмертные письма Соловьева к Шмидт наполнены худо преодолевавшимся ужасом перед этой Софианкой, вышедшей из недр его мистики и поэзии. В ее кривом зеркале отражались все подспуднейшие его идеи и чаяния. Всякое кривое зеркало – Немезида, и Соловьевым – это ясно из его писем – овладело стремление бежать без оглядки от своей “софианки”, а если нельзя убежать, то остановить свою “Софию” воплощенную, крикнуть ей: “Ты – не от меня! Я тебя не знаю! Ты – не моя! Оставь меня!”»4.

Кажется, Леонтьев никогда не заглядывал глубоко в эту «мутность» Соловьева – как и тот вряд ли раскрывал себя с этой стороны перед К.Н.5. Ведь «мистика», о которой говорил и писал Леонтьев, была мистикой литургии, не раскрывающейся для разума глубиной христианства, требованием веры, а отнюдь не мистикой в смысле, придаваемом Соловьевым: «мистика» Леонтьева обозначала то, что не укладывалось в рамки позитивистского взгляда и по словоупотреблению отсылала к молодым годам К.Н., а отнюдь не к расцветшим (под соловьевским, в том числе, влиянием) «мистическим исканиям и настроениям» fin de siecle. Леонтьев был внутренне ясен – и подобным же образом старался толковать для себя Вл. Соловьева, постоянно, однако, ощущая зазор между своей интерпретацией Соловьева и тем, чем он является сам по себе, сопровождая свои суждения разными оговорками и предположениями.

Уже в одном из первых писем к Фуделю (знаменитом громадном письме «в 30 страниц мелкого сжатого почерка на почтовой бумаге двойного формата», в котором было «сосредоточено все характеризующее К. Леонтьева в самых источниках его мировоззрения» [Мое знакомство с К. Леонтьевым…, стр. 440]) К.Н. объясняет свои взгляды «на фоне» и «в связи» с Вл. Соловьевым – фактически во всей современной русской мысли выделяя лишь себя и его как мыслителей, говорящих по существу дела, и свидетельствуя о значении для него Вл. Соловьева:

«К 35 годам у меня уже выработалась и своя ясная система мировоззрения общего, и картина патриотических надежд. – С тех пор глубокого, широкого влияния на меня уже никто не имел. <…> Там было до 80-х годов, до 50-летнего возраста. – И вот – с 83 – 84 года – встретился человек молодой, которому я впервые с 30 лет уступил (не из практических личных соображений, а в том смысле, что безусловное понимание нашего с Данилевским идеала впервые у меня внутренне поколебалось!)» (Леонтьев – Фуделю, 6 – 23.VII.88, стр. 88 – 89.)

Католические симпатии Вл. Соловьева не столько отдаляли, сколько сближали мыслителей – Леонтьев ведь мечтал видеть православие куда более «католическим» по духу, чем современное ему состояние: мечтал о русском вселенском патриархе в русском Константинополе, о сильной церкви, о возникновении новых монашеских орденов, кроме единственного в православии базилианского (Леонтьев – Фуделю, 1 – 2.V.90, стр. 203) и т.д. И он признавал, что не может по совести отвергать проповедуемое Соловьевым соединение церквей. Католичество, собственно, было любимо Леонтьевым – вместе со всей старой европейской культурой, вместе с рыцарством, сословным строем; он ненавидел в современной ему Европе то, что ее саму разрушает, что губит прежнюю европейскую жизнь и ненавидел именно за это разрушение:

«Конечно, — я Византию и “Фанар” предпочитаю Риму и буду предпочитать до тех пор пока все Восточное духовенство не велит нам смириться перед Св. отцом – преемником Петра! Но я и теперь готов с радостью (не изменяя Восточному догмату) поцеловать у Льва XIII туфлю; — а Криспи и Сади-Карно – подать руку – и то противно…» (Леонтьев – Фуделю, 6 – 23.VII.88, стр. 90) 6.

«<…> я не скрою от вас – моей “немощи”: мне лично Папская непогрешимость ужасно нравится! – “Старец Старцов!” – Я, будучи в Риме, не задумался бы у Льва XIII-го туфлю поцеловать, не только что руку; ибо руку-то у Папы и порядочные Протестанты целуют; — а либеральная сволочь – конечно – нет» (Леонтьев – Фуделю, 19.I – 1.II.91, стр. 267 – 268).

Все трое – и Фудель, и Леонтьев, и Соловьев – были едины в вере в религиозное призвание России, спор же Леонтьева и Соловьева был о том, необходима ли для осуществления религиозного призвания культурная оригинальность России, должна ли Россия, чтобы реализовать свою религиозную задачу, быть «особым культурно-историческим типом» (по Данилевскому), как полагал Леонтьев, или же эта «самобытность», напротив, как думал Соловьев, является препятствием на пути осуществления христианской миссии. Противоположность между собой и Соловьевым Леонтьев видел в следующем:

«Ему не Панславизм претит; ему неприятно настоящее культурное Славянофильство <…>. – Панславизму Соловьев, напротив того – благоприятен; ибо он надеется, что общение наше с Католи<ками>-славянами облегчит соединение Церквей под Папою. <…>

Сол<овьев> Панславизму благоприятен; он резким особенностям России враждебен; и допустить их готов лишь настолько, насколько они Католицизму не мешают» (Леонтьев – Фуделю, 4.XII.90, стр. 249, 250)7.

Фудель после двухлетнего знакомства и бесед с Леонтьевым и в свете этого духовного и интеллектуального опыта прочитав статью Вл. Соловьева «Самосознание или самодовольство» (впоследствии вошедшую в «Национальный вопрос в России») писал учителю:

«Теперь я понял ту связь, которая соединяет В. Соловьева с славянофилами; связь эта органическая, также как и Ваша связь с ними же. Только Вы стали развивать одну сторону этого учения – государственно-культурную, Соловьев – другую: о всемирно-историческом призвании России» (Фудель – Леонтьеву, 22 – 23.VI.90, стр. 227).

Более того, сам Леонтьев был склонен интерпретировать этот спор как разногласие о средствах, но никак не о цели, полагая, что для достижения целей Соловьева – вопреки убеждению последнего – необходима самобытность России, мыслимая им в первую очередь в государстве (и уже по необходимости для государства соответствующих особенностей быта – оригинальной культуры):

«<…> не надо забывать (а Сол<овьев> забывает или знать не хочет) – того, что <…> и для сохранения той вещественной силы нашей, без которой и религ<иозное> призвание при новейших условиях неосуществимо, необходимо все-таки очень многим – отличаться от Запада; необходимо не только сохранять многое изо всего того нелиберального, неравенственного, не гуманитарного даже, что осталось нам от нашей прежней – крутой и деспотической истории; но и создать кой-что небывалое в подробностях (изгнать решительно евреев, сделать собственность менее свободной, а более сословной и государствен<ной> и т.п.; сосредоточить Церк<о>в<ную> власть; причем, конечно – она станет деспотичнее)…» (Леонтьев – Фуделю, 4.XII.90, стр. 250).

Впрочем, если Леонтьев был уверен в необходимости самобытной культуры, то в ее осуществимости он сомневался – причем отмечал, что и в этом отношении на него повлиял Соловьев (Леонтьев – Фуделю, 4.XII.90, стр. 250, прим.). Своими сомнениями в том, способна ли творчеству «русская и вообще славянская кровь?», он делился с Фуделем, напр., в письме от 1 – 2.V.90: «Боюсь, что неспособна! А, впрочем – Господь, когда захочет, то не только “из камней”, как сказано в Писании, но из этого подлого славянского теста, воздвигнет Пророков… <…> Люблю Россию как Государство, как сосуд Православия, как природу даже и как красную рубашку… Но за последние года – как племя решительно начинаю: своих ненавидеть… Ну, какая у них “любовь”. – Ни одного дела любви до конца выдержать не умеют; как выдержит англичанин, немец, турок, испанец, а иногда даже и француз!..» (стр. 203 – 204)

В.В. Розанов в 1911 г. писал: «Владимир Соловьев не принадлежит к тем открытым и ясным умам, как Белинский или Чернышевский, беря какое-нибудь “сочинение” которого в руки, берешь вместе с тем и его “душу”. У Владимира Соловьева, беря единичное “сочинение” в руки, всегда берешь то или иное обращение к публике, притом данного момента и данной местности, за которым какова вообще его душа – неизвестно. Он всегда был агитатор, и всякое сочинение его имеет подзаголовок “Ad lectorem”»8. Однако эта черта, вызывавшая упреки (скорее даже обвинения) со стороны, напр., Н.Н. Страхова или о. И. Фуделя, напротив, со стороны Леонтьева вызывала понимание и скорее даже одобрение, равно как не боялся он упрека Соловьева в «иезуитизме», спрашивая, что когда достигнет Соловьев своей цели и последователи его «положут лоском всю либеральную Европу к подножию Папского престола; дойдут до ступеней его через потоки европейской крови», то «тогда разве не проститься ему и ложь его?? Проститься, мой друг! Да еще скажут: “Великий человек! Святой мудрец! Он сулил журавля в небе; — но он знал, что даст этим нам возможную синицу в руки!” И если кто (предполагаем в случае успеха) скажет тогда: “Он не хитрил, — он сам заблуждался и мечтал о невозможном”; …на это ответят: “Тем лучше! Это трогательно”» (Леонтьев – Фуделю, 19.I – 1.II.91, стр. 270, 271). Ценил эти качества в Соловьеве Леонтьев, быть может, по принципу «от обратного» — как свойственно нам ценить (и иногда переоценивать) то, чего мы сами лишены.

По записанным С.Н. Дурылиным воспоминаниям племянницы К.Н., Марии Владимировны, Леонтьев однажды при ней сказал Вл. Соловьеву: «Вы должны быть патриархом»9; о той же мечте Леонтьева свидетельствует и о. Иосиф Фудель, вспоминая в 1918 г.: «Не шутя мечтал он видеть своего любимого Владимира Сергеевича Соловьева на кафедре Вселенского Патриарха в Царьграде <…>» (Мое знакомство с К. Леонтьевым, стр. 462). Далее в том же тексте о. Иосиф вспоминает:

Вл. Соловьева «он чисто по-женски любил, прощая ему многое и не замечая еще большего» (Там же, стр. 463).

Не простил Соловьеву Леонтьев только его реферат 1891 г. «Об упадке средневекового мировоззрения»: не мог простить потому, что это было уже расхождение в самой сути: Соловьев принимал и восхвалял ту самую «либеральную цивилизацию», которая была ненавистна и омерзительна К.Н., по неприятию которой он подбирал друзей и единомышленников, терпимый к разномыслию по многим другим вопросам. Ответить Соловьеву Леонтьев уже не успел – 12 ноября 1891 г. он скончался в Новой Лаврской гостинице в Сергиевом Посаде.

Отец Иосиф же в дальнейшем успел изменить свое отношение к Соловьеву – увидев последнего прошедшим духовный путь, в одном отношении родственный пути своего учителя – как заканчивающийся разочарованием в вере в свою мечту и обретением последней надежды в православной вере:

«Пути их были совершенно различны до противоположности, но кончили оба одним и тем же: сознанием, что всемирная история уже кончилась и что единственное, что важно теперь каждому из нас, — это “чаще быть ближе к Господу, если возможно, всегда быть с Ним”, как сказал незадолго до своей смерти Соловьев, или “прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати”, как неоднократно повторял К. Леонтьев» (К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях…, стр. 415).

_______________________

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Фетисенко О.Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики: (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX – первой четверти XX века). – СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 365, прим. 11.

2 Бердяев Н.А. Константин Леонтьев: Очерк из истории русской религиозной мысли. Алексей Степанович Хомяков. – М.: АСТ; АСТ Москва; Хранитель, 2007. С. 129.

3 Там же. С. 128, 129.

4 Дурылин С.Н. В своем углу / Сост. и прим. В.Н. Топоровой; подготовка текста и подбор иллюстр. В.Н. Топоровой, В.Ф. Тейдер, предисл. Г.Е. Померанцовой. – М.: Молодая гвардия, 2006. С. 773 – 774, 775.

В.В. Розанов писал о Вл. Соловьеве: «Он так же темен, как Гоголь*. По всему вероятию, окончательно он и не будет никогда разгадан. Все его сочинения, все восемь томов, есть какая-то пена, то белая, то темная, бьющая из водоема, в который никогда никто не заглядывал, и теперь уже невозможно в него заглянуть. Он вечно был чем-то встревожен; вечно о чем-то тосковал: вечно куда-то рвался… куда? – определенно никто не знает. Его “возлюбленною” оставалась все-таки “теософия”, т.е. и не философия, и не богословие, а что-то третье. С маниакальным постоянством ум и сердце его возвращаются сюда. Он все говорит о “Божественной премудрости”, а не о Христе и не об Иегове Ветхого Завета, а вот об этой “Премудрости”, “Софии” (“Софийские храмы” древнего православия), которая есть какая-то мечта Византии, никогда явно не формулированная. <…> Здесь мы снова припоминаем его “роман с Богом” (“Три свидания”)» [Розанов В.В. Французский труд о Влад. Соловьеве // Розанов В.В. Собрание сочинений. <Т. 21:> Террор против русского национализма (Статьи и очерки 1911 г.) / Под общ. ред. А.Н. Николюкина; сост. А.Н. Николюкина и В.Н. Дядичева; коммент. Б.Н. Романова. – М.: Республика, 2005. С. 143].

*Обратим внимание на значимость для Розанова сопоставления Вл. Соловьева с Гоголем, бывшего для него вечной темой, кошмаром и мучением. Напомним лишь два замечания о Гоголе, почти случайно выбранные из массы подобных: «Если было бы всемирно желательно и всемирно благотворно вытолкнуть Россию из orbis terrarum, из круга истории и «судеб», — то вот и гениально, и великое положение Гоголя…

П.ч. он не только начал, но и “кончил” такое выталкивание. “После Гоголя не воскресают”» (Мимолетное, 1914, стр. 346);

«Суть, что “коридор с NN”, данный Гоголем в “Метв. душ.”, имеет вовсе не представить, “что бывает на Руси”, что “случается в Руси”, как обыкновенные литературные произведения – а дает ответ на “что есть Русь”. Ни “Горе от ума”, ни “Недоросль” или “Бригадир” не имели этого обобщающего смысла. Гоголь в “сей великой поэме” решился и допустил себя судить всю Русь, — и заглавие поэмы в двух словах сжимает весь смысл ее и дает приговор, из которого – если б он был основателен – нет воскресения.

Ибо, очевидно, России нужно еще “родиться”, — а то что же говорить о камнях, о неодушевленном. Сии “мертвые души”, — кончено, камни…

Непонятно “куда”, “во что” и “как” воскреснет Чичиков. И – все до единого, до мужиков, до прислуги, не пропуская и “мыслителей” (Тентетников)» (Мимолетное, 1914, стр. 456).

Отметим также на значимость для Розанова «смеха» Вл. Соловьева [Розанов В.В. Автопортрет Вл.С. Соловьева (1908) // Розанов В.В. Собрание сочинений. <Т. 16:> Около народной души (Статьи 1906 – 1908 гг.) / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. – М.: Республика, 2003. С. 390], сближающегося со смехом Гоголя.

5 Хотя Леонтьев и пишет Фуделю «Насчет либер<ализма> и гуманности его – это <…> отчасти нечто вроде апокалипсического бреда; — я знаю его тайные мысли; дома он их высказывает; а в печати – осторожен» (Леонтьев – Фуделю, 4.XII.90, стр. 250), однако сомнительно, чтобы откровенность Соловьева перед Леонтьевым шла дальше некоторых хилистических чаяний – в противном случае, учитывая степень оригинальности и непривычности для круга мыслей Леонтьева соловьевских «подпольных» идей, они должны были бы вызвать куда более серьезную реакцию в переписке К.Н.

6 Ср. в письме к Фуделю от 4.XII.90: «Что касается до соединения Церквей и до вины Греч<еского> дух<овенства> 1000 лет тому назад; то мы с вами, как люди мыслящие – (Православно) – имеем, может быть, право, не согрешая сильно, — думать, что при известных истор<ических> условиях на Востоке и на Западе, может быть, и произойдет в какой-нибудь форме это соединение; может быть, и Папу тогда, — когда-то – признают наши. – Но пока само Восточное высшее духовенство не выступило на этот путь, мы с Вами оба, как сыны Восточн<ой> Церкви (а тем более Вы как Священник) – не имеем права по духовной совести и по страху Божиею поддерживать Соловьева в его папизме» (стр. 248 – 249).

7 В связи с редакционным примечанием «Благовеста» к статье Фуделя Леонтьев писал: «<…> где же они нашли у меня “вражду к Славянофильству”? Да что они, глупы, что ли? К “среднему европейцу”, – да! К пошлости “Славянск<ой> интеллигенции” – да; — и поэтому – к сентиментальному ихнему Панславизму – да! Но к культурному Славизму – где же? Это разница. Соловьев – наоборот: тому не панславизмы мешают; лишь бы приблизиться к Папству – ему и Панславизм ничего; — ему-то наоборот, культурное обособление России – ненавистно, как помеха слиянию с католиками» (Леонтьев – Фуделю, 20.X.90, стр. 240).

8 Розанов В.В. Католицизм и России // Розанов В.В. Собрание сочинений. <Т. 21:> Террор против русского национализма… С. 104.

9 Цит. по: Фетисенко О.Л. «Гептастилисты»… С. 364.

да, это уже близко, практически несколько зацепок… уважение автору, приятная неожиданность … остались ещё умеющие делать выбор творческим действием…