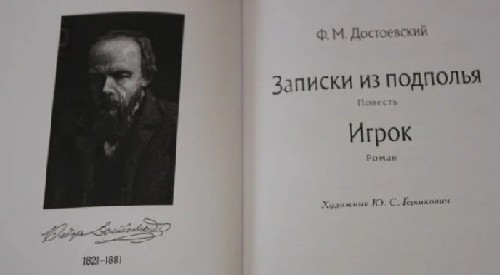

В чем мой идиотизм? Достоевский, «Записки из подполья»

26 марта, 2023

АВТОР: Андрей Бычков

Из книги «Антропологическое письмо». Курс лекций и семинаров с выпускниками «Московской Школы Нового Кино» и «Литературных курсов им. А.П. и М.А. Чеховых», Москва, студия doku_meta, 2021-2022 гг. (готовится к печати)

С Федором Михайловичем в русской литературе расширяется эпоха безумия, начатая еще Гоголем. Давайте попробуем примерить это безумие на себя. Как поиграть в себе, в своем «писательском субъекте» в Достоевского? Разумеется, речь идет не о копировании или имитации его стиля. Этим пусть занимаются постмодернисты. Нас интересует нечто гораздо более глубокое. Что именно, какие именно «невидимые силы» (выражаясь словами Пауля Клее) делает видимыми в человеке Достоевский? Это, конечно, антропологический вопрос. И заметим, что открывает он эти силы прежде всего в себе. Это его возможность, его собственная, если угодно, психологическая возможность.

Заглянем коротко в антропологию Достоевского — наследственную и сложившуюся в силу обстоятельств. Исследователи обращают внимание на неврастению в роду. О приступах эпилепсии мнения противоречивы, позже я поподробнее расскажу о версии, которая мне кажется наиболее правдоподобной.

С психологической точки зрения на его творчество, конечно же, повлиял и неразрешенный Эдипов комплекс, имеются в виду отношения Достоевского с его властным отцом, которого, как известно, в конце концов, слуги задушили в карете подушками. Но в гораздо большей степени — осуждение и приговор к смертной казни, за участие в деятельности кружка Петрашевцев, где читали и обсуждали запрещенное «Письмо Белинского к Гоголю». Судьба толкнула Достоевского к расстрельному столбу на Семеновский плац. Но казнь была отменена — в последний момент. Один из тех, кто стоял у столба в первой тройке сошел с ума. Достоевский должен был быть расстрелян во второй тройке. Но казнь была заменена каторгой. Достоевскому дали 8 лет, а потом срок сократили до 4-х. После каторги он служил рядовым в Семипалатинске, офицерское звание у него было отобрано. В Семипалатинске он познакомился со своей первой женой Исаевой, которая тогда еще была замужем. Но несмотря на замужество, между Достоевским и Исаевой начался роман. Хотя Федор Михайлович был довольно застенчивый человек. И когда в скором времени муж ее умер, Достоевский женился на вдове. Буквально через несколько дней после свадьбы его настиг эпилептический припадок. Несчастный брак, как неоднократно признавал он сам.

Конечно, прежде всего стоило бы обратить внимание на антропологию духовного порядка (нас все же интересует не материализм), в частности на чрезмерную склонность Федора Михайловича к рефлексии (не отсюда ли, скажем, забегая вперед, — почти дифференциальное отношение к внутренней реальности, к ее самым тонким моментам?). Достоевский, кстати, читал не только художественную литературу, но и философию, в частности, глубоко изучал Гегеля и Канта. И еще в детском возрасте, когда Достоевский только учился читать, на него огромное впечатление произвела Книга Иова.

Нас, конечно же, интересует, как он писал. Достоевский тщательно готовился к письму, перед работой долго умывался. Час мог мыться. Потом работал, много, быстро и интенсивно. После работы выходил погулять. Ничего вокруг не замечал. Никого не узнавал. Ходил как лунатик, — особенность, связанная с эпилептическими припадками. Частенько он не помнил и лиц знакомых, не помнил их имена… Он заканчивал «Бесов» и не помнил персонажей из первой части. Ему приходилось заглядывать в начальные главы, чтобы вспомнить, какие у него там были герои и какие были у них имена, и вообще, что они там по сюжету делали. Вот такая особенность памяти. И при этом гений! Так что это очень непростой вопрос: что и как в нас помнится и забывается, и движет нами на письме.

Кафка, кстати, тоже в письмах жаловался, что ничего не помнит, не знает. Но при этом оба они, и Достоевский, и Кафка делали мировую литературу.

Как вы знаете, Федор Михайлович был азартный карточный игрок. И вообще, человек он был страстный. Ходил по молодости по злачным местам. Говорят, что проститутки не хотели с ним встречаться во второй раз. В литературе даже обсуждается случай педофилии, когда Достоевский вступал в отношения чуть ли не с десятилетней… Тургенев, кстати, называл Федора Михайловича русским Де Садом. Чуть позже мы будем говорить о герое «Записок из подполья», так вот все эти свойства: тщеславие, амбициозность, раздражительность, самолюбие, мазохизм… Это все были его, Достоевского, антропологические черты. И сам он был ого-го какой гордец: «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его…» Так он писал критикам. Но он всего лишь на свой манер развивал тему «лишнего человека». Он не был первооткрывателем. Эта тема была поднята в русской литературе гораздо раньше. А если точнее, то она пришла к нам с байронического по тем времена Запада. Онегин — в каком-то смысле вторичный «лишний человек». У Тургенева также, еще до Достоевского, были вещи про «лишнего человека». И Достоевский, конечно же, все это читал. Но эту тему «лишнего человека» он все же отрефлексировал по-своему и по-русски гениально. Он нашел к ней свой подход. Он выразил ее через свою собственную антропологию. И в этом смысле, действительно, сделал открытие! Через этого «лишнего человека», через «человека из подполья» хлынуло в литературу безумие Карамазовых, священный идиотизм князя Мышкина, страсти по Раскольникову и все прочее русское сумасшествие, так хорошо нам известное по его романам.

Но наша цель, повторяю, все же не литературоведческие знания, а формирование некоего антропологического взгляда, который может приблизить нас к пониманию особенностей, а, следовательно, и возможностей того или иного «творческого субъекта», в том числе и нашего. Поэтому и перейдем к этим задачам.

Итак, творческий субъект Достоевского. Впервые оригинально (и даже радикально) заявляет он о себе в «Записках из подполья». Именно здесь появляются такие базовые концепты Достоевского, как собственно «подпольный человек», то есть человек, оторванный от реальности, от «почвы», озабоченный своими комплексами, принципиальной «независимостью» сознания от «реальности», его «самодостаточностью» или, как говорит герой «Записок», «инерцией» (заметим, кстати, что все это — извечные философские вопросы).

Здесь также впервые проявляется и «говорящее бытие», то есть беспрерывное говорение персонажа. Человек Достоевского как, прежде всего, некое говорение (продвинутым слушателям можно напомнить не только о Фрейде, но и о Лакане, согласно которому бессознательное организуется как язык). Здесь же начинается и великий разговор о воле к власти, о том, что человеку, как выражается персонаж «Записок», нужно только одного — самостоятельного хотения. Здесь также и беспощадно сводятся счеты с романтическим наследием предыдущих эпох (пассажи о «высоком и прекрасном» в грезах героя и низость его реальных поступков; особенно хороша сатира на русских романтиков, — кстати, очень современная — «ни с кем и ни с чем не примиряться, но в то же время ничем и не брезгать»). Проявляется здесь и вся динамическая матрица Достоевского — важна не цель, не «хрустальный дворец», а процесс (вспомним афоризм из «Дневника писателя»: «Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни»). То есть мир (прежде всего, конечно, внутренний мир персонажа, а потом уже и фрагментированный «внешний опыт») предстает в некоем турбулентном движении. Что, кстати, отражается и в самом повествовании, на уровне нарратива. Прямолинейные, «статические» траектории уступают место вихрям. Человек перестает понимать себя рационально, логически, в соответствии с неким предначертанным, «божественным» планом. Ставятся вопросы о неопределенности его онтологической ситуации. Конечно, это большой, очень большой разговор. Недаром, о Достоевском написаны тысячи монографий и диссертаций, и по индексу цитируемости он занимает второе место после Шекспира.

Сегодня в анализе «Записок из подполья» мы выделим всего лишь один концептуальный момент, нужный нам в контексте нашего разговора о размыкании в сторону бессознательного. Напоминаю, наша цель — поисследовать это размыкание на себе. И Достоевский нам нужен сейчас как настройщик нашего собственного рояля.

Почти в самом начале произведения есть концептуально значимый тезис: «Я так и чувствовал, как они кишат во мне, эти противоположные элементы». Вот этими «противоположными элементами» мы сегодня и займемся (вот вам, кстати, и прочитанный Достоевским Гегель). Да и как иначе можно подойти хоть к какому-то «пониманию» этого очень и очень сложного неоднозначного мира, как не через «противоположные элементы»? И именно так Федор Михайлович и начинает свои великие разговоры о душевном смятении. И не случайно, что именно в столкновении, а частенько и во взаимоуничтожении этих фундаментальных противоположных элементов, Достоевский ищет и некое «антропологическое спасение».

Итак, какие же противоположные элементы занимают персонажа «Записок из подполья»? Вот несколько иллюстраций. Прежде всего, оппозиция воображаемое-действительное. От гадкой действительности герой спасается мечтами обо всем «прекрасном и высоком» (например, грезы о победе под Аустерлицем и о бале для всей Италии на вилле Боргезе; и это на фоне истории о том, как герой мучительно готовился и тренировался, как ему не уступить дороги при встрече с офицером, который как-то «переставил» его за плечи со своего пути, даже и не заметив, в бильярдной). <...> Противоположные элементы есть, конечно, и в характере героя.

Нельзя не отметить, например, его благородства и прямоты, когда он говорит в лицо своему бывшему однокашнику, пошляку Зверкову на прощальном обеде: «ненавижу фразу, фразеров», «ненавижу клубничку и клубничников», «люблю правду, искренность и честность».

И в то же время — ошеломительная низость, когда назавтра же герой небрежно, «с каким-то ухарским видом» сообщает о вчерашних проводах Зверкова своему начальнику Антону Антоновичу — «покутили с приятелями в Hotel de Paris; провожали… друга детства».

<...> Одна из ведущих оппозиций Достоевского — садомазохистская, и здесь, в «Записках из подполья» герой то тиранствует, то унижен и даже упивается своим унижением (например, со слугой Аполлоном; опять же слуга и при этом — с именем Аполлон!). Так же и во взаимоотношениях с падшей девушкой Лизой. История с Лизой, буквально кишит этими «противоположными элементами», — тут и плутовство, игра, и искренние чувства, злой персонаж проговаривается, что ему не дают быть добрым, он то герой и спаситель бедной девушки, а то последний мерзавец и негодяй. Из серьезного чувства девушки он, оскорбив ее, предпочитает извлечь «противоположный элемент» ненависти. Кстати, и сам нарратив «Записок», а не только их герой, вообще говоря, так и кишит этими противоположными элементами. Даже и сама двухчастная композиция повести тоже в каком-то смысле состоит из противоположностей.

Первая — это теория подпольного человека, а второе — практика.

Заметим также, что «Записки из подполья» это превосходнейший пример «психотерапевтического письма». Автор, копаясь «в ничтожестве своего бессознательного» при этом поднимается — сознательно — на невообразимую историческую высоту, становится великим писателем. Опять — все те же оппозиции.

И здесь мне бы опять хотелось вернуться к разговору о личности самого Достоевского. Нам, повторяю, интересна, прежде всего, антропология. Конечно, можно обсудить творчество Достоевского и с филологической точки зрения. Но я буду придерживаться антропологического взгляда, чтобы втянуть вас на территорию аффекта. После философских трудов Делеза нам открывается другой язык для анализа, язык аффектов, скрытых сил; «складок», как говорит Делез. Коротко скажу, что имеется ввиду. Я, конечно, очень грубую картину сейчас набросаю, чтобы не вдаваться в подробности. Само понятие складки наглядно апеллирует к материи, к поверхности. По Делезу нет никакой глубины, высоты, есть лишь поверхность. Делез интересуется складкой вслед за Лейбницем, который исследовал кривые линии, как они изгибаются, каковы свойства этих изгибов, Лейбниц изобрел, как вы знаете, дифференциальное исчисление. Лейбниц, кстати, неслучайно интересовался и эффектами художественного стиля барокко. «Дерганьем» линий, их «манерничаньем».

Почему линиям в маньеризме так легко изменяться, извиваться, мелькать? Какая за этим может стоять философия, в отличие от философии неподвижных, данных нам на века, недостижимых высот и глубин? И здесь немалую роль опять же играет фон. Линиям в маньеризме легко изменяться, потому что они остаются вблизи некоего фона, некоей «нулевой» поверхности, вблизи которой легко играть, раз уж нет никакой глубины, никакой застывшей сущности, определенности. Лейбниц интересовался поверхностными эффектами театральности. И, конечно же, к складкам на поверхности приводит игра каких-то скрытых сил. И вот их-то и нужно выявить. Они располагаются не в глубине, это как бы силы поверхностного натяжения. Реальность — это событийная поверхность. Вслед за Лейбницем о складках, о сгибах стали говорить и Хайдеггер, и Делез, и Фуко, и многие другие. У Анри Мишо, французского поэта есть текст, где он говорит, что младенец рождается с двадцатью двумя складками и что смысл жизни — все эти складки расправить.

Когда я расправляю все складки жизни, тогда я имею право умереть. По Фуко складок четыре — складка, которую производит тело (плоть), складка воздействия на «себя» нашего «я», складка-следствие действия истины на нашу сущность и складка самой линии «внешнего», как оно правит все наши ожидания. Этот концептуальный аппарат, этот философский язык складок и сил можно использовать и для анализа произведений Достоевского. Заметьте, сколько в «Записках из подполья» этого безумного возбуждения, метаний, аффективных, почти психотических криков. И как «легко» персонажи нервничают, «манерничают». Как постоянно дрожит каждая линия. По идее должен нервничать сейчас и я, чтобы завести и вас: «Вот, смотрите! Вот, что делает Достоевский!». И бить себя в грудь, чтобы мое возбуждение передалось и вам. (Бычков бьет себя в грудь). Потому что у Достоевского самое главное — возбуждение, уровни возбуждения. Поэтому у него такое письмо дрожащее, он сам как бы не знает, что он делает. Мы, когда находимся рядом со возбужденными нервными людьми, нас же тоже начинает колотить. Искусство и культура связаны с заражением. Я должен заразить своих читателей, а заразить наверняка лучше всего через чувства. Идеей, конечно, тоже можно заразить. Но через чувства вернее. Поэтому художник эксплуатирует чувства, и мы находимся на такой неустойчивой чувственной территории.

Говоря о психическом возбуждении, чем так славен Достоевский, мне бы хотелось ввести в обсуждение еще один делезовский концепт — «тело без органов» (на самом деле первым его ввел в игру Арто). До этого мы говорили о концепте складки. Нанси, другой знаменитый французский мыслитель, кстати, говорит о философии Делеза, как о философии «согнутой под прямым углом». То есть, мы можем как бы «загнуть» начало философии и ее конец, можем и на сто восемьдесят градусов «повернуть», что они будут как бы «соприкасаться». То есть теперь, после Делеза, мы весь философский дискурс, рассматривая его, как некую линию, можем изменять. И нам интересно, как мы можем дискурс «сгибать, ломать, перегибать». Фундаментальный взгляд, конечно, остается, говорит Нанси: вопрос о начале, вопрос о сущности, о бытии, о конце. Это все остается. И Нанси признается, что и сам он остается на традиционной точке зрения. И тем не менее он признает, что есть уже и Делез. И что мы уже вступили в эпоху, когда синтезы старого и нового невозможны. Но можно поговорить, например, о складке между классической философией и философией модерна или постмодерна.

Вернемся к «телу без органов». Это концепт Антонена Арто (французский поэт, о нем я подробно рассказываю в конце курса). У Арто вот это «тело без органов» определяется так: «Тело есть тело, оно одно, ему нет нужды в органах. Тело — не организм. Организмы — враги тела». О чем здесь идет речь? В нас скрыта жизненная мощь, для которой формы тела вторичны. Формы порождают ту или иную конфигурацию или нарратив, когда мы говорим, например, об искусстве повествования. Но, есть то, что мы называем жизненной силой. То, что подпитывает наше произведение. Что подпитывает произведения Достоевского? Что это за энергии? Ведь речь идет о возбуждении чувств, и это возбуждение можно передать. Тело без органов — это нечто бесформенное, как яйцо, в котором органы еще не проявились, так говорит Делез в своей книге «Логика ощущений». Но если тронуть жидкое яйцо, или лучше для наглядности давайте представим себе мыльный пузырь, какими развлекают детей, так вот если добавить к такому пузырю энергии, то он заиграет, задрожит. Так появляются те или иные формы и конфигурации. И это возбуждение может скакать по своим уровням, выражаясь языком квантовой механики. И при спаде возбуждения опять же выделяется энергия. Анализируя феномен такого вот «тело без органов» в живописи Френсиса Бэкона, Делез связывает его с истерией. Это феномен довольно театральный. Истерик не сдерживает свой аффект, ему нужно перед кем-то из близких его разыграть. Есть некий аффект, который я не могу сдержать, и он как бы выплескивается. Была, кстати, теория, что и Достоевский был истериком. Хотя теперь достоверно известно, что Достоевский страдал эпилепсией. Фрейд говорит о эпилептико-истерическом расстройстве. Но это разные вещи.

Судороги эпилептика и судороги истерика исходят из разных источников. И у Достоевского была именно эпилепсия, а не истерия.

Хотя по внешним признакам это похоже. Внешнее возбуждение, которое не контролируется, которое уходит в анестезию памяти, — довольно непонятное состояние. Так вот Делез, когда анализирует внутреннюю истерию, которую находит в картинах Бэкона, говорит, что она заражает присутствием. Аффективные картины Бэкона возвращают нас в присутствие «здесь и сейчас». Аффект по Делезу связан с возбуждением некоего «тела без органов». И «тело без органов» по Делезу — это некий дух. Некая бесформенная субстанция. Вот почему картина способна заразить неким «духом». То есть здесь нам открываются уже какие-то нематериальные, нефизиологические горизонты. Все эти аффекты затрагивают и высшие области. Нас, конечно, интересует сегодня прежде всего Достоевский, а не Бэкон, но делезовский анализ можно применить и к нему. Достоевский тоже нас захватывает через демонстрацию аффекта. Например, герой «Записок из подполья» хочет то бутылкой запустить в Зверкова, то укусить его за ляжку, когда тот будет садиться в карету. В каком-то смысле Достоевский тоже не мог сдерживать свое «тело без органов», только не истерическое, как у Бэкона, а эпилептическое. Кстати, и не только он. Мы знаем, что эпилепсией страдал пророк Магомед, Будда. И даже Наполеон. Это такой странный феномен, который как-то связан с высшей нервной деятельностью и с духовными, как выясняется горизонтами.

К чему я это все? Я намеренно возвращаюсь к дискурсу об источниках вдохновения и в том числе нашей высшей энергии, которую мы вкладываем в письмо. Достоевский не случайно быстро работал. Он садился и буквально строчил. Это означает, что у него был избыток энергии. Это к вопросу о том, чем мы подпитываемся. Известно, что многие подпитываются алкоголем, наркотиками, еще каким-то вещами. Табак — идеальная вещь для вдохновения. Но — парадокс — все эти наши неурядицы, страдания, беды, какие-то патологии, все эти наши возбуждения тоже являются источником нашего творчества. И яркий пример этому Достоевский. Эпилепсия, кстати, у него была не врожденная. Даже и Фрейд в работе «Достоевский и отцеубийство» связывает это по своей схеме с властным отцом. Но, на самом деле, первый серьезный эпилептический припадок у Достоевского случился на каторге. В колонии, где отбывал наказание Достоевский, был очень жестокий комендант, а помощник его просто ненавидел Достоевского. И оба они часто наказывали и унижали Федора Михайловича. И один раз они устроили над ним экзекуцию, это была публичная порка. Для Достоевского же, с его самолюбием, это было просто невыносимо. Чтобы его публично выпороли! Вот после этого у него и случился первый эпилептический припадок, ему было тогда 30 лет. Потом эти припадки следовали с определенной частотой. То есть источником заболевания была психологическая травма. И, как некая пружина, бессознательное воспоминание каждый раз перед припадком словно бы сжимало это внутреннее состояние, это делезовское яйцо. В науке об эпилепсии, кстати, есть такое понятие «аура перед припадком».

Достоевский перед припадком все видел в красном свете и слышал колокольный звон. И это, словно бы говорило ему, что скоро его настигнут эпилептические судороги. Причем для него самого эти минуты перед припадком, для него это было, как он говорил — вхождение в райские врата. В «Идиоте» князь Мышкин говорит, что за такие минуты он готов десятилетия своей жизни отдать. И такие откровения есть и у других персонажей в других романах. Кирилов в «Бесах», Смердяков в «Братьях Карамазовых», все они страдают у Достоевского падучей. И у Раскольникова припадок, и у Аглаи, и у Настасьи Филипповны. Рогожин такой несокрушимый, и тот рушится. Князь Мышкин в конце романа окончательно впадает в беспамятство и возвращается в швейцарскую клинику. Но и герой «Записок из подполья», хоть и не бьется в припадке, но тоже время от времени впадает в аффект. Достоевский, кстати, тщательно описывал свои припадки в дневниках. Для него это был материал. И своеобразная психотерапия. Аффект этот, который его охватывал, был очень жестокий разрушительный. Поэтому и герои его все — убийцы, развратники. Его же самого сдерживала строгая православная форма, в которую он себя как бы заковывал психологически извне. И это императивное сдерживание (как принято считать у литературоведов) и приводило к тому, что на письме его герои раскаивались, либо наказывались, либо рушились в катастрофе своей несостоятельности. То есть у Достоевского был какой-то свой внутренний, инструментальный, можно и так сказать, договор, как он выстраивал отношения со своими демонами.

С этим разговором о Достоевском, которым мы начинаем наше обсуждение антропологических особенностей ряда выдающихся писателей, вы уже догадываетесь, как я надеюсь, что я поворачиваю вас к каким-то и вашим личным опасным зонам. Они-то подчас и ответственны за наше творчество. Но там, где скрыта наша опасность, там скрыто и наше спасение.

Конечно, над психологическими проблемами надо работать. Но если говорить о художниках в самом широком смысле этого слова, то решать проблемы надо и творчески. А для этого нужно изучать и творчество других великих художников, и много работать самому. Достоевский, кстати, очень много работал. Он прочитал огромное количество французских романов. Множество детективов. Он читал много пьес. Недаром, у него форма очень драматургична. То есть болезнь болезнью, слабости слабостями, но когда речь о произведении, то здесь уже вступает в дело техника. Как он понимал, как должно быть устроено его произведение. Как именно его «литературное тело без органов» должно те или иные свои органы приобрести. Он еще со времен гимназии и инженерного училища отличался от своих сверстников. Все эти монологи его персонажей — да он сам в тех же монологах превосходил своих товарищей с гимназических лет. Он был мастер формулировать концепты, пусть и не на строгом философском уровне. А на своем языке частного мыслителя. Но он мог пропустить концепт через свое «тело без органов», насытить своей психотической энергией, и найти адекватные литературные формы, которые будут его выражать.

Я не случайно просил вас прочитать именно «Записки из подполья». Исследователи Достоевского говорят, что это краеугольный камень его творчества. Все остальное было просто развито, отформовано потом. «Записки из подполья» отличаются еще и очень необычной авангардной формой, которая, как мне кажется, может быть актуальна и сейчас. В «Записках» нет классической драматургии. Когда от начала и до конца все основные персонажи принимают участие в действии. Там очень авангардное такое построение. Вначале монолог. Безумный, но на мой взгляд жизнеутверждающий. В таком ницшеанском смысле. Там говорит не низменный безумный субъект из подполья. Там очень много оригинальных мыслей о свободе. Заявить свое своеволие — вот основной пафос. И здесь я хотел бы снова вернуться к инструментарию складок Делеза. Давайте рассмотрим три складки, которые независимо разглаживаются в этом произведении. Самое интересное, что там нет фабулы, которая строится по общепринятому рецепту, что все происходящее далее жестко связано с предыдущим. То, что произошло сейчас, должно в буквальном смысле и дальше откликнуться по телу произведения. Вот, например, случай с офицером. Он, конечно, знаковый. Здесь в существование героя вторгается реальность, в бильярдной (в отличие от грез) его просто переставляют за плечи, чтобы он не путался под ногами. А потом начинается вся эта веселая игра, как он хочет отплатить офицеру и не уступить ему дорогу. И… не может. Но выглядит этот эпизод, как некий всего лишь набросок. Но в нем уже есть вся самодостаточность послания! Уже обрисован офицер. Уже ясен и герой в этой ситуации. Проиллюстрированы уже и архетипические проблемы героя, что будто бы можно спрятаться в возвышенное и прекрасное, и что это-то, как раз, и не удается. Хотя герой там размышляет и об озере Комо, и о победе под Аустерлицем. Но это всего лишь подпольные мечты. В реальности же герой пасует и не может «на одной ноге» сойтись и столкнуться плечом с офицером. Только когда зажмуривается. В каком-то полубессознательном состоянии ему удается все же не уступить на полплеча. Весь этот эпизод я бы назвал складкой, но она не бежит, не морщит дальше. Офицер в повествовании больше не появляется.

Дальше следует другая складка. Сцена со Зверковым, написанная уже на голоса. То есть какой-то другой описывается феномен. Другая разглаживается складка. Происходит встреча со школьными товарищами. С которыми, может быть, надо встретиться, а может быть, и не надо. Но надо же выползти из своего подполья. Посетить для начала Симонова. И вот случайно завязывается вся эта встреча с бывшими приятелями. Опять там все ярко разыгрывается. Сцена, кстати, совершенно блестяще решена драматургически. Прямо, какой-то «короткий метр». И там все опять сделано, сцена заканчивается. Хотя можно же было бы и продолжение затеять, если следовать стандартной драматургической логике. Можно же было бы тянуть эту линию со Зверковым, поварьировать ее, поразвивать. Можно было бы и с Симоновым линию выстраивать и дальше, а уж с Ферфечкиным-то дуэль там назревала, можно сделать целый поворот. То есть и дальше продолжать какой-то связный развивающийся нарратив, какое-то, типа, кино, полный метр, какую-то фигурацию. Но как выясняется, этого не требуется. Позднее, уже в каких-то своих других произведениях Достоевский занимается такой дальнодействующей разработкой сюжета. Выстраивает какую-то последовательность сцен. Разрабатывает интригу. Но вот в «Записках» он этого не делает. И хорошо, что он этого не делает! Потому что, как выясняется, достаточно одной какой-то архетипической ситуации, а вот история, ее «разрабатывающая», в общем-то и не нужна. То есть самодостаточно работают уже какие-то начала историй, не связанные между собой сегменты. Достаточно лишь обозначить какие-то направления траекторий, какие-то реперные точки неких начал, чтобы сами траектории не прочитывались сознательно, а набирали свою энергию в бессознательном читателя. Мы уже примерно догадываемся, как может быть устроено произведение, если автор будет из этого «эскиза», так, скажем, делать полноценный рассказ или полноценный роман. А здесь, в «Записках» у Достоевского такая импрессионистическая ситуация, но здесь практически все есть. Вот что удивительно! И вот что очень авангардно!

Займемся теперь третьей складкой, которая также разглаживается самостоятельно. Рассмотрим эту историю с Лизой, куда и вкладывается весь окончательный пафос. Тут, кстати, и онегинская Татьяна откликается, да и вообще, как бы все женщины Достоевского. За Лизой последует и Соня Мармеладова и так далее. Так вот, в этом эпизоде герой обнаруживает себя в каморке у Лизы, и потом происходит вся эта его внутренняя борьба. Кстати происходит эта борьба и далее и на фоне слуги с именем Аполлон, который выступает как сам бог в таком садистском обличии. По сравнению с мазохистской ролью самого хозяина. Герой ждет Лизу у себя в коморке, и Лиза появляется. Происходит вторая встреча, и опять все «высокое и прекрасное» разваливается.

Конечно, во всех этих трех эпизодах происходит некий «догон» того, что заявлено в первой части, монологической. В первой части ведется разговор о цели, разговор о хрустальном дворце. Концептуально это имеет отношение к Чернышевскому, к социализму, с которым Достоевский тогда полемизировал. Но это имеет отношение и к фундаментально заявленным вещам, к тому, что человек, вообще говоря, такое существо, которому не цель нужна. Может быть, человек даже больше жаждет и не достижения цели, а ее разрушения. Что и было заявлено на уровне концепта в первой части. И мы видим, как это работает на всех, по крайней мере, на двух последних складках. То есть, с друзьями хотел вроде бы какого-то общения, но сам же и разрушил. С Лизой, опять же, вроде и поверил в возможность счастья. Он же хочет не только власти над ней и игры, и он об этом говорит искренне. И снова тот же бессознательный паттерн, что цели надо не достичь, а разрушить. В игру вступает Танатос. Вот цель, вот счастье!

Но почему-то надо разбить, надо уничтожить, разрушить! То есть более глубокая фундаментальная цель, по философии героя из подполья, — это не создать, а разбить. И теперь это уже не только идея, это все мы наблюдаем в деле. Повторяю, с беллетристической точки зрения — это три независимых эпизода. Такая вот сериальная стратегия. То, что позднее развивал Джойс. Какое-то другое построение сюжета, веерное. То есть сюжет каждый раз исходит из одной и той же начальной точки. Здесь она заявлена в первой части. Здесь она развита, обоснована. А каждая из последующих частей — это некие такие радиальные выбросы. Один и тот же герой. Но он то в одной ситуации, то в другой, то в третьей… И ситуации не связаны между собой жестко, драматургически.

Я хотел бы еще немного поговорить о концепте Идиотизма. Этот концепт наиболее интересен для Делеза в контексте Достоевского.

Достоевский интересен ему как «частный мыслитель». Как самостоятельный мыслитель. У французского философа нет отдельных работ по Достоевскому, но он как раз отмечает, что эта самостоятельность хотения и мысли — вот, что должно нами наследоваться. Для Делеза идиот Достоевского была фигура обобщенная, включающая и героя «Записок из подполья», и двойника и собственно Идиота, князя Мышкина. Все это концептуализировалось Делезом в некую фигуру защитника. Защитник — это наш Русский Дурак. Но первым всю эту тему Идиотизма в XIX веке развивает Ницше. Именно Ницше (я, конечно, несколько упрощаю) начинает разговор об этом Идиотизме с большой буквы. И именно в связи с Достоевским. Ницше, кстати, кончил безумием. То есть он, в отличие, скажем, от Шекспира, играл всерьез. Как вы знаете, однажды у Ницше на глазах били лошадь. И это привело к припадку. А потом наступил уже весь этот кошмар сумасшедствия. Последняя запись Ницше перед тем, как он окончательно сошел с ума: «Приговариваю тебя к смерти через безумие». И эта фраза была написана Ницше по латыни. Что вообще было нехарактерно для него. Как будто какая-то высшая сила вот отомстила ему за его слова «Бог умер». И ввергла его во всю эту тьму. Кстати, очень много разговоров об атеизме Ницше слышится. Но это очень непростой вопрос. Его знаменитое высказывание — «Бог умер» — имеет в большей степени отношение к платонизму. Ницше оспаривает утверждение, что будто бы наш чувственный мир определяется более высоким сверхчувственном миром. Это уже не так. Пафос этого высказывания в том, что платонизм остается в прошлом. И пришла пора разбираться с нашим чувственным миром самостоятельно. А что, собственно, с нами происходит? И не подтягивать, не подтасовывать каждый раз причины сверху.

Что для нас важно в контексте нашего разговора о Достоевском, это то, что именно Ницше одним из первых с восторгом отозвался на творчество нашего русского писателя.

Познакомился Ницше с произведениями Достоевского довольно поздно, в 1897 году. А те же «Записки из подполья» — 1864 год, «Двойник» — 1846. Ницше прочитал Достоевского уже после его смерти (он умер в 1881 году). И первыми Ницше прочитал именно «Записки из подполья». И они его поразили. Раньше он восхищался только Стендалем. «Теперь, — как он пишет, — я открыл, что еще есть и Достоевский». А потом даже: «Только Достоевский». Для Ницше Достоевский был интересен прежде всего, как психолог. Зачитаю вам несколько цитат из Ницше о Достоевском.

«Странно, но я ему благодарен. Хотя он неизменно противоречит моим самым сокровенным инстинктам».

То есть оба мыслителя тоже как бы противоположные элементы: Ницше и Достоевский. Но они притягиваются.

«Достоевский, это — единственный психолог, у которого я мог кой-чему научиться; знакомство с ним я причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни».

«Записки из подполья» Ницше назвал:

«Воистину гениальным психологическим трюком. Ужасным и жестоким самоосмеянием принципа: познай самого себя! Но проделанным с такой дерзновенной смелостью, с таким упоением бьющей через край силы, что я был опьянен от наслаждения».

То есть сила важна. Сила, бьющая из бессознательного и пробивающая и стилистику, и язык.

Еще одна цитата:

«Вы знаете Достоевского? Кроме Стендаля никто не был для меня такой приятной неожиданностью и не доставил столько много удовольствия. Это психолог, с которым я нахожу общий язык».

Ницше, кстати, был очень поверхностно знаком с биографией Достоевского. И не знал про экзекуцию. Но интуитивно он догадался, что решающий момент в творчестве Достоевский открыл именно на каторге. Как Ницше пишет: именно там он открыл в себе «силу психологической интуиции».

А вот цитата из ницшевского «Антихриста»:

«Речь идет о болезненном и странном мире, в который нас вводит Евангелие. Мире, как в одном русском романе представлены словно на подбор: отбросы общества, нервные болезни и детский Идиотизм».

Ницше здесь имел в виду «Преступление и наказание», а не «Идиота». Но в «Антихристе» несколько раз делается акцент на идиотизме божественной фигуры Христа. Ницше, кстати, с большим сочувствием относится к фигуре Христа и видит в нем, прежде всего, этого божественного Идиота.

«Остается только сожалеть, что рядом с этим декадентом не было Достоевского. Того, кто мог ощущать захватывающую прелесть в сочетании болезненного возвышенного и детского».

Так Ницше первый называет Иисуса Христа идиотом:

«Говоря со строгостью физиолога, здесь было бы более уместно слово «Идиот». В высшем смысле этого слова, в возвышенном смысле этого слова».

И Делез в одной из лекций даже говорит:

«Философствовать — это значит превратиться в Идиота».

И здесь он следует, конечно, не только за Достоевским, но и за Ницше. В начале 21го века был даже такой конгресс, где поднималась тема Идиотизма как некого сопротивления, что мы можем по большому счету противопоставить этой чересчур прагматической современности. Концептом Идиота занимался и Декарт, с его Когито (с его «я познаю»). Но «прежний Идиот, — говорит Делез, — хотел самостоятельно разобраться, что поддается пониманию, а что нет? Что погибло, а что спасено? Новый Идиот хочет, чтобы ему вернули погибшее, не поддающееся пониманию. Абсурдное».

Верните мне не поддающееся пониманию! Все, что вы оставляете за рамками, вы, нацеленные лишь на результат. Что это означает? Верните мне жизнь! Вот в чем пафос всего Идиотизма. И Достоевский везде выводит к этим границам. Идиотизм для него — это не патология. Если я дурак, если я чего-то не понимаю, то не надо меня исправлять.

Как опять же в «Записках из подполья» сказано: «С чего вы взяли, что человека надо исправлять?» На этой цитате лекцию я и закончу.

А задание наше сегодняшнее будет о сопротивлении реальности. Для лишних людей реальность — большая проблема. А мы с вами лишние. Собираемся в каких-то водонапорных башнях, хрен знает, о чем говорим. Надо «бабло» делать, карьеру! А мы? Чем мы здесь занимаемся?

Итак, пишем: «В чем мой идиотизм?»