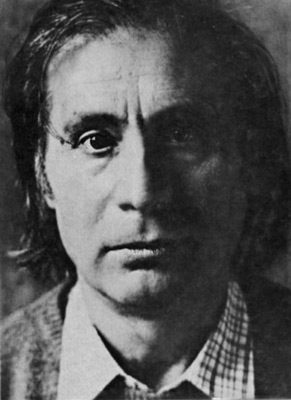

Сегодня 75 лет Альфреду Шнитке

24 ноября, 2009

АВТОР: Глеб Давыдов

Сегодня исполнилось 75 лет со дня рождения последнего великого русского классика — композитора .

Вообще, слушать его — занятие не из легких. Он погружался в такие бездны (и утягивал в них слушателя, который при первых же звуках терял — и теряет — способность сопротивляться, даже если ему очень хочется сопротивляться), в такие злоключения и приключения, что вообще непонятно, как может человек выдержать такое больше минуты, не говоря уже о часе или двух… Сознание, как лист бумаги, скручивается в ленту Мёбиуса и чем дальше, тем глубже, падает по извилистым трубам в другие миры. Чтобы понять, о чем я, скачайте и послушайте, например, Кончерто Гроссо №1 (Концерт для двух скрипок, клавесина подготовленного фортепиано и струнного оркестра) —

Как эти несказанные завихрения могли укладываться в голове человека не просто музыкально одаренного, а еще и сильного в интеллектуальном отношении — непонятно. Насчет его интеллекта — не пустые слова. Меня в свое время впечатлила не только его музыка, но и его рассуждения о композиторском творчестве и о музыке, с которыми я ознакомился благодаря книжке музыковеда

Вот, на мой взгляд, самая интересная часть этой книги, интервью со Шнитке об искусстве и творчестве вообще и о музыке в частности (интервью, конечно, очень музыковедческое, но я там кое-что выделил жирным, как зацепки, за которые можно цепляться не только музыкантам)

— Какие поиски в композиторской технике для Вас характерны в настоящее время?

— Неудовлетворенность всеми видами техники, тем, что делает современная музыка, неприемлемость этих техник для себя вызывают у меня потребность найти нечто новое. Оно должно содержать все, что уже известно мне, но было бы пластичным и было бы полистилистикой не в том смысле, что тут рядом стоят разные стили, а где бы элементы разных техник и разных стилей пластично объединялись.

— Другими словами. Вы ищете сейчас не просто новую систему, а некую метасистему по отношению ко всему тому, что Вам известно в искусстве?

— Может быть и так. Я хотел бы найти какую-то новую для себя логику — не рациональную, не конструктивистскую как сериальная, а логику обобщающую все известное.

— Но поиск этот, очевидно, дает результат скорее при каких-то творческих импульсах, а не при абстрактных размышлениях?

— Конечно, только сочиняя, в процессе работы и можно что-то найти. Но сама методика сочинения предполагает огромное количество всевозможных расчетов, экспериментов на бумаге. И здесь, очевидно, нужно подходить рационально. Только совместные усилия разума и интуиции могут дать желаемое.

— И сейчас Вы больше думаете о кардинально новой интонационной структуре своих сочинений, в которой все будет настолько органичным, что не возникнет вопроса ни о какой полистилистике, другими словами, чтобы произошло органичное слияние того, что было и есть?

— Может быть. Это, конечно, то, что очень хочется сделать.

— Есть ли какие-либо уже явные для Вас проявления этого нового в Ваших произведениях?

— Я боюсь об этом говорить и не хочу, потому что говорить о себе и анализировать что-то можно, лишь пройдя это. Теоретические манифесты, изложенные до сочинения, оказывают потом на меня сковывающее действие. Но это совершенно индивидуально, и речь идет только о моих воззрениях на подобное.

— Вы говорили, что большинство Ваших произведений написано или пишется по заказу. Не мешает ли это тем поискам в музыкальном языке, которые Вы сейчас ведете или вели раньше?

— Исполнитель оговаривает только свой инструмент, состав, но не характер. Он в принципе согласен сыграть все, что ему предлагаешь. Скажем, Серенада или Вторая соната, или Второй концерт — здесь я был совершенно свободен. Правда, если бы я выполнял заказ Союза композиторов, то, наверное, должен был бы думать о том: примет ли его комиссия, будет ли она довольна формой, техникой, предполагаемым идейным содержанием и так далее. Конечно, заказ на определенный инструмент в какой-то степени ограничивает, но вместе с тем это ограничение очень небольшое и практически не оказывающее особого влияния на творческий процесс. Здесь как бы возникают добровольные обязательства.

— А какая часть Ваших произведений написана без всяких обязательств?

— Симфония, Реквием, Вторая соната. Гимн, «Пианиссимо» и некоторые другие.

— А что вызвало потребность их создания?

— Были какие-то «слуховые миражи«, которые хотелось реализовать. Были какие-то концепционные идеи, которые тоже хотелось выразить, то есть всегда были какие-то осознаваемые импульсы к написанию.

— И что же в этих случаях предопределяло содержание структуру будущего сочинения?

— Я все-таки знаю всегда, для кого пишу. Скажем, сейчас я буду писать концерт для Кремера (двойной концерт для двух скрипок) и это будет совершенно другая музыка, чем та, что писалась для Лубоцкого, потому что я не могу не учитывать характера исполнителя: Кремер инструментально-технически гораздо сильнее, что же касается напряженности исполнительской, интонационной, то здесь глубже Лубоцкий.

— А по отношению к музыкальному языку? Как здесь решается та же проблема?

— Это связано с интересом к тому или иному кругу средств. Было время увлечения серийной техникой, и это сказалось на характере целого ряда сочиняемых произведений. Затем я увлекался полистилистикой, и это тоже определяло гармонический язык. А сейчас я больше интересуюсь не столкновением стилей, а попыткой найти новую тональную логику, и это тоже конечно повлияет на язык того, что я буду делать.

— Хиндемит говорил, что «музыку надлежит писать по заказу индивидуальному или социальному», и что «композитор должен стремиться нс к выражению внутренних переживаний, но трезво, реально и расчетливо изготовлять свой музыкальный товар подобно любому ремесленнику», «должен писать музыку… непременно с определенной целевой установкой, то есть учитывая… в первую очередь совершенно конкретные запросы». Как бы Вы отнеслись к такому решению проблемы — композитор и общество?

— Согласиться с этим можно лишь отчасти — если, например, общество представляется чем-то в принципе человека удовлетворяющим, если его, иначе говоря, в принципе удовлетворяют некие духовные устремления этого общества. Ну, например, как это было с религией во времена Баха. И, если существует некая установка, что искусство, дескать, подобно садоводству или портновскому делу, то есть является лишь удовлетворением какой-то неудовлетворимости общества — тогда такое решение проблемы, вероятно, возможно. Но я не уверен, что сейчас можно искусственно вернуться к этой установке, так же как я не представляю себе сейчас возврата к одной из ортодоксальных догматических форм религии. Забыть о полутора веках индивидуализма в искусстве (после романтиков, после современности с ее крайним индивидуализмом, при котором индивидуальность настолько обособляется, что теряет сама себя) и вернуться ко всему прежнему в нем, я не считаю возможным.

Есть, конечно, попытки подобного рода. Мы видим, как некоторые западные авангардисты, отбросив все свои музыкальные амбиции, начинают, увлекаясь политикой и настроенные левоанархистски, маоистски, писать массовые песни или какие-то сочинения, имеющие чисто прикладную цель — быть фоном для чтения, скажем, цитат Мао. Когда это видишь, то понимаешь, насколько подобное искусственно и как судорожны попытки таких людей найти еще какую-то «объективную» аргументацию в пользу своего творчества в поддержке свыше, но это всегда не убедительно.

— А кроме этих случаев, как, по Вашему мнению, могут складываться отношения музыки с социальными идеями?

— Музыка безусловно может отражать какие-либо идеи, в том числе и социальные, и не только в массовых песнях, но и в инструментальных крупных формах. Но с другой стороны, она в наименьшей степени, по сравнению с другими искусствами, выражает социальные идеи, отражая внутренний мир человека и его психологический строй.

Мне кажется, что отражение социального в музыке не главное. И именно эти качества, если они и есть, со временем как бы выдыхаются, в то время как другие, связанные с эмоционально-ассоциативным спектром, сохраняются на значительно долгий период, если не на сотни лет.

Все изобразительные моменты со временем теряют также свой аромат.

— Я предполагаю, что Вы сейчас намеренно сузили понятие социального в музыке.

— Можно пойти дальше. Скажем, взаимоотношения индивида и общества. Здесь может быть все это и так. Но меня сейчас перестала совершенно интересовать музыка индивидуально-субъективного выражения, которую я, вероятно, писал до этого времени.

— Взгляд на мир глазами героя и взгляд через «окно» без посредника. Как в этом смысле Вы видите Ваши «узловые» сочинения?

— Понимаю. В первом случае — это квинтет, во втором — симфония. В этом смысле более объективным, объективно-социальным является мое второе сочинение, где эмоционально-лирический план совершенно отсутствует.

— Вы имеете в виду драматические речитативы, мелодические излияния?

— Да. Меня сейчас вообще интересует чисто хоровой склад фактуры, то есть линии равнозначные, «размноженные».

— Называя свои произведения, написанные без всяких обязательств, Вы говорили, что их создание было связано с определенными слуховыми миражами, концепционными идеями, которые Вам хотелось выразить. Как складывалось здесь Ваше отношение к программности?

— Я не являюсь ее врагом. Прямая программность дала, как известно, очень много интересных результатов: были библейские сонаты Кунау, программна была, в каком-то смысле, вся музыка французских клавесинистов, и вспомним известные исследования по поводу семантики баховских тем. Я думаю, что программность сама по себе — явление не плохое. Плохо только, когда программность становится конструктивной основой, подавляющей музыкальность музыкального содержания, как это часто происходит, например, у Листа.

— Следует ли из этого, что литературные программы некоторых Ваших сочинений — только источник, порождающий музыкальную программу, саму структуру произведения в Вашем сознании?

— В общем так. Это то, что помогало мне сочинять, что возбуждало творческий импульс, но ни в коей мере не больше.

— Можете ли Вы заранее рассказать что-либо о содержании произведения, которое собираетесь написать?

— Иногда могу, иногда нет. Но считаю, что не надо этого делать.

— Почему?

— Потому что от рассказывания выдыхается творческий запал. В тех случаях, когда я отталкиваюсь от какой-то образной концепции или от какой-то слуховой галлюцинации, которую мне хочется зафиксировать, тогда я могу самому себе рассказать словами, что я хочу найти, и даже в черновиках я иногда пишу, что и как.

— Могли бы Вы назвать сочинения, которым предшествовало подобное словесное описание?

— «Пианиссимо», Второй скрипичный концерт, большая часть финала симфонии, — это, пожалуй, и все.

— Кик Вы считаете, что ближе для Вас — искусство переживания или искусство представления?

— Первое, конечно. Однако иногда возникает и желание представления, желание вызвать своего рода мистификацию. Вот, например, такое произведение как «Moz — Art» — это типичное представление и мистификация. В сонате-фантазии есть моменты «прикидывания» — иностилистические вставки, но здесь они, конечно, не преобладающая черта сочинения, а его периферия.

— Можно ли тогда сказать, что для Вас особенно характерно стремление передать какое-то определенное психологическое состояние в сочиняемой музыке?

— Не столько передать, сколько выразить. Да. Источник сочинения, как правило, эмоциональный, даже в тех случаях, когда произведение рассчитано. Как правило, рассчитанное произведение начинается не с расчета, а с некой не очень ясной звуковой картины, которую надо расшифровать, но для расшифровки нужна техника и нужны расчеты.

— Можно ли Вас попросить назвать те произведения, в которых нашли свое отражение Ваши личные переживания?

— В гобойном концерте, который первоначально должен был называться «Траурным концертом». Он был написан под впечатлением тяжелых почти одновременных потерь сразу нескольких близких и дорогих мне людей в довольно молодом возрасте. Квинтет — посвящен памяти моей матери, которая умерла в 72 году. Он и писался с этой идеей. Реквием, который существует в виде театральной музыки, возник как ответвление от квинтета. (Это материал, предназначавшийся для квинтета в качестве одной из его частей, но не вошедших в него из-за своей вокальности.)

— Какие чувства овладевают Вами в момент завершения произведения?

— Как правило, я очень долго пишу. Пока заканчивается одно сочинение, другое появляется в работе. Поэтому чувство, связанное с завершением сочинения у меня как-то смешано с противоположным. Кроме того, к сожалению, я никогда не могу дописать произведение до «точки», во всех подробностях. Всегда остаются какие-то недопроверенные моменты. Поэтому у меня никогда не возникает чувства, связанного с окончанием произведения, и оно появляется у меня может быть только в момент его исполнения.

— Возникает ли у Вас какое-то чувство боли, своего рода отвращения перед необходимостью закончить ту или иную работу?

— Бывает и очень часто. Но я почти ни одного произведения не бросил. Вспоминаю лишь некоторые наброски, которые не получили развития, но чтобы я начал значительную часть произведения и бросил его — этого не было. Творчество — это беспрерывный экзамен перед собой, беспрерывное «подозревание себя» в полной невозможности, но с этим надо справляться. Есть такая закономерность. Когда некогда работать, хочется работать и думаешь, что если это время будет, то станешь трудиться с полной нагрузкой. Появляется время, и вдруг иссякает всякая мысль и все время надо себя принуждать. Я где-то прочитал фразу: «естественно для всякого художника оттянуть начало работы».

— Музыка для Вас — это больше самовыражение или отражение того, с чем Вы сталкиваетесь во внешнем мире, что «набрасывается» на Вас?

— Трудно ответить на этот вопрос. Скорее самовыражение через выражение того, что «набрасывается» из вне. Бывает, что источником музыкального произведения становятся внемузыкальные побуждения и даже какие-то почти сюжетные модели, но и в этом случае музыка должна быть неким стихийным потоком. В таком смысле наверное самовыражались Шуберт, Скрябин и не самовыражался, например, Бетховен, у которого музыка всегда была связана с работой мысли и с музыкальным выражением каких-то не только музыкальных концепций. Не самовыражался тогда Малер и не самовыражался тогда и Бах. Но вместе с тем на этой ступени воплощения не самовыражающегося замысла опять же происходит самовыражение, и, очевидно, поэтому я не могу отделить одно от другого, не могу отделить музыки самовыражения от музыки, выражающей что-то.

— Вопрос стоит об акценте на том или ином принципе, а не отделении одного из них от другого.

— Мне кажется, если уж быть окончательно честным, что у всякого композитора в том числе и у того, кто стерильнейшим образом самовыражается, существуют вполне осознанные рациональные представления и словесные формулировки, и зрительные образы, на которые он опирается. Но если музыка выходит плоской иллюстрацией к этому, то она и кажется просто плоской иллюстрацией к этому и не более. Если музыка помимо зрительно ясного отражения этих идей и образов все же несет с собой и какую-то чисто музыкальную связь и какую-то конструкцию, и есть в ней самодовлеющие музыкальные качества и сложности, тогда это все воспринимается и как самовыражение, и как чисто музыкальное достоинство. Вероятно, многие композиторы, рассказывая так или иначе о том, что заставляло их писать, не всегда до конца осознают это сами, но, тем не менее, всегда возможен какой-то побудительный толчок.

— А для Вас творчество — это желание передать свои чувства, мысли или больше процесс выполнения своего жизненного назначения?

— Нет. Желание передать их, конечно, присутствует, но есть обязательно еще удовольствие от самой музыки, самого творчества, есть чисто биологическая потребность: если я не пишу, то веду, следовательно, ненормальный образ жизни. И в этом я скорее ближе ко второму определению — музыка для меня больше выражение, а не отражение моего жизненного бытия.

— Как Вам представляется роль личности, ее интеллекта, воли в процессе творчества?

— В чем выражается личность и в каком качестве — это окончательно понять и определить трудно: в интеллекте ли, воле ли и в чем и почему она выражается. Даже само понятие воли, которое, казалось, должно быть четким, ясным, таковым не является. Есть люди, которые ставят себе цель, выполняют ее и проявляют при этом волю. Есть люди, которые не в состоянии поставить для себя цель, достичь ее и проявить при этом «инструментальную волю», но вот именно они часто оказываются более цельными и в итоге как гибкая лиана прорываются сквозь ветви деревьев, становясь более сильными, чем те, которые поставили себе задачу и своим инструментом — волей — эту задачу выполнили. Я бы отнес к этому типу, казалось бы, слабовольных по внешним признакам композиторов Шостаковича, который был таким по натуре, что как бы он на себя ни воздействовал, а он делал много попыток выдать то, что от него требовали, он все равно оставался самим собой. Шостакович не мог себя разрушить, не хотел и, когда это делалось под давлением, оно не получалось. У него, видимо, был недостаток первой воли — он не мог заставить себя сломаться, не мог себя перебороть, но он был носителем какого-то более сильного импульса, который жил не его волей, а был вложен в него изначально. И вот эта вторая его воля не персональная, а предназначения — она оказалась гораздо важнее, чем осознанная воля самовоспитания. Если бы Шостакович был более волевым в первом смысле человеком и внял бы всей окружающей его критике и всем терзаниям, то он этой бы волей себя истребил, принимая во внимание его исключительную многогранную деятельность и в кино, и в театре и так далее. Но у него, слава Богу, не было ее. Вот это заложенное свойство, может оно и генетическое и рационального происхождения, может наконец и божественного, может оно и не объяснимого порядка, но оно важнее всего.

— Как взаимосвязаны в Вашем творческом акте принципы свободы творения и сознательного самопринуждения в отборе тех или иных музыкальных средств? Насколько одно подчинено другому?

— Что касается свободы, то она может существовать только в приложении к определенным обстоятельствам. В приложении к абсолютному нулю, абсолютной бесконечности возможности свободы нет. Так же и в музыке. Поэтому, что касается свободы проявления в процессе сочинения, то я представляю ее не как абсолютную свободу, которой нет, а как естественное исследование какого-то внутреннего импульса. Поясню таким примером: всякая музыка, которая существует в мире, представляется мне существовавшей и до сочинения ее конкретным композитором. Она имеет видимость объективно существующего некоего творения природы, а композитор по отношению к ней — «приемником».

— Такова Ваша концепция?

— Да. Иначе я не могу объяснить себе такой феномен: всякий раз, когда мне приходилось слышать произведение, которое производило на меня сильное впечатление, мне всегда казалось, что я его уже слышал. Это происходит и на примитивном уровне, когда Вы слышите очень липучую тему, мелодию, которая очень легко запоминается, и на у ровне уже концепционных вещей. Здесь также возникает ощущение такого рода — это правда, поскольку я ее уже знал.

Ощущение, что произведение существует помимо Вас и Вам остается только вытащить его из этой темноты, очистить и представить, — вот только так я могу понять саму свободу в творческом акте, свободу лишь в том чтобы быть свободным от замутняющих слух влияний чего угодно, от влияний абстрактных рациональных схем, от влияния услышанной музыки, профессиональных советов. Только вот такая свобода, свобода бесконечного приближения к некоему интуитивному прообразу, который надо расшифровать.

— Приемлемо для Вас такое объяснение работы композитора, а именно, что «композитор охватывает, отбирает, комбинирует, но до конца не отдает себе отчета в том, когда именно смыслы различного рода и значения возникают в его сочинении» (Стравинский)?

— Вероятно, это так. Ведь если бы смыслы музыки зависели от полного их осознания композитором и от его намерении, то было бы наверное гораздо больше значительной музыки. Очевидно, что не только какая-то философская глубина не зависит от композиторского желания, но и элементарная выразительность может порой не подчиняться контролю с его стороны. Это может быть или не быть, может проявиться незаметно, проявиться вопреки техническому замыслу. Это вещи, которые ускользают от сознательного контроля. С помощью самодисциплины можно, конечно, приближаться к ним, но окончательно поймать их не возможно.

— Это происходит спонтанно?

— Вероятно, так, а может быть и не столько спонтанно, поскольку все равно в конечном итоге творческий акт оказывается сознательным. В этом процессе постоянно сосуществуют как рациональное, намеренное, так и нерациональное, сознательно нерегулированное, и оно то и является ценным показателем музыки, и тут ничего нельзя искусственно в себе ни прибавить, ни убавить.

— Не возникали ли у Вас моменты, когда казалось все продумано окончательно. Вы пишите, но вдруг что-то приходит, и Вы полностью или почти полностью меняете и даже отбрасываете продуманное, так как Вам оно становится не интересным?

— Конечно, и не раз. Часто какой-нибудь интересно придуманный формальный план вдруг вытесняется совершенно как будто бы неинтересной рациональной схемой. Так было с квинтетом, который вышел совсем другим, чем я сознательно предполагал. Было много, очень много интересно рассчитанных схем, но все они мне потом не пригодились.

— Приходилось ли Вам «задним числом» анализировать логику сочинений, возникшую вне Вашего исходного намерения, вне Вашего сознания?

— Нет. Был только один случай, когда я, анализируя серию Второго концерта, увидел (благодаря музыковеду из Горького, фамилию точно не помню) в ней закономерность, которую проглядел раньше, иначе говоря, не думал о ее воплощении при создании серии, хотя эта закономерность была использована, поскольку все было выстроено из серии. Но я ее не видел.

— Можно ли сказать, что творческое воображение композитора связано в какой-то степени с изобретательством, поскольку и то и другое предполагает необходимость находки и ее реализации?

— Конечно, и безусловно можно согласиться с Прокофьевым, который это говорил. Дело в том, что изобретательство здесь является чем-то вроде материального показателя того, насколько интенсивно, насколько серьезно композитор относится к процессу сочинения. Если ничего не изобретено (то есть возникает попытка написать что-то как бы непосредственно, только выразительно, так как оно само по себе идет без попытки все это организовать в стройную систему), то всегда (не говоря уже о том, что это будет само по себе не убедительным и нс будет казаться естественным) будет «какая-то дурная совесть», какое-то ощущение, что что-то не сделано. Обязательно нужно что-то придумывать; какой-то маленький технический фокус, какую-то техническую идею, которую нужно видеть перед собой.

— Согласны ли Вы с таким определением: «Композиция — это процесс сочинения музыки, реализация художественного умения» (Стравинский)?

— Художник Биргер рассказывал как-то о том, почему он рисует. Он считает, что это чисто биологическая необходимость его организма — в какое-то время рисовать. Нечто подобное характерно и мне, то есть необходимым для меня также является садиться и время от времени сочинять, причем нс заказное, нс удовлетворяющее чьи-то внемузыкальные задачи, а что-то самому себе необходимое. Иначе портится настроение, если что-то накапливается и не находит выхода. И очевидно в большинстве из нас существует эта объективная накапливающаяся необходимость что-то сделать, создать.

— Что направляет Ваши творческие поиски в отношении жанра, инструментальной палитры, гармонии и так далее?

— Очень многие сочинения я написал по просьбе конкретных исполнителей — это первое, что направляло выбор формы, жанра, состава. Иногда были конкретные условия. Есть произведения, написанные независимо от исполнителей. Например, симфония. Она, хотя и писалась из расчета на Рождественского, но форма и жанровость в ней были избраны независимо от его личности. Тоже с «Пианиссимо», реквиемом — правда здесь форма была предопределена замыслом и латинским текстом. Но почти всегда есть все же какое-нибудь внешнее обстоятельство и исполнитель, для которого пишешь.

— Какие жанры Вам ближе всего?

— Как правило, меня не тянет к вокальной музыке, нс тянет и к сценическим сочинениям и, напротив, влечет к инструментальным сочинениям крупной формы. Если вспоминать, что я хотел бы писать в детстве, когда я еще ничего не умел, то мне особенно хотелось писать для оркестра.

— Как бы Вы объяснили столь частое проникновение в музыкальную ткань Ваших произведений танцевально-жанровых элементов, фрагментов и в то же время отсутствие в них непосредственно танцевальных жанров — форм?

— Когда вы пишите произведение, вы выстраиваете целый мир, в котором проявляется два начала — вы сам и то внешнее, что с вами сосуществует. В этом музыкальном мире, который я строю себе в качестве внешней среды, могут выступать различные жанрово-характерные образы, танцевальность, но это все не мое. Я просто строю сочинение, в котором обязан создать некое пространство, ту разноплановость, которая должна ощущаться слушателем как индивидуальное и одновременно всеобщее, а это всеобщее и проявляется, очевидно, в танцевальности. Но у самого меня никогда никаких тяготений к ней не было.

— Большая часть Вашей музыки — это мир огромной внутренней боли, острой драматичности, глубоких конфликтов. Что происходит в образном мире произведений, над которыми Вы работаете в настоящее время?

— Сейчас я больше тяготею к спокойной, тихой, равномерной музыке, не достигающей больших напряжений.

— Это связано с изменением окружающих обстоятельств?

— Нет. Ощущение неустроенности у меня, пожалуй, усилилось еще больше. Мне становится все труднее писать киномузыку — она отнимает очень много времени, не оставляя почти ничего для своей музыки.

— Но у Вас, очевидно, выработалось какое-то противоядие?

— Нет. К этому привыкнуть невозможно. Десять лет назад я мог спать меньше и работать практически в любую минуту. Сейчас у меня два дня в неделю уходит на головную боль, а остальное время на киномузыку.

— Как складывается Ваше отношение к тексту при создании вокальных произведений?

— Отношение к тексту у меня элементарное, потому что бывает ситуация, при которой музыка следует за текстом и из этого складывается форма и бывает так, что текст уже настолько общеизвестен, что его можно использовать только как источник для ассоциаций. Например, Kyrie eleison — начало мессы Баха. Вы слышите бесконечное повторение слов в непрерывно меняющейся музыке. Предполагается, что все знают, что значат эти слова и люди нс столько слушают их, сколько слушают сам музыкальный текст и выстраивают какой-то внутренний ассоциативный мир. Слова являются здесь как бы ограничителем круга интонаций.

— А как быть в том случае, когда текст непонятен слушателю?

— Если идти за текстом подробно, то возникает иллюстративность и в этом смысле иллюстративность есть даже в сочинениях Веберна, где при всей красоте и стройности я замечал какие-то моменты оркестровки, фактуры, которые воспринимаются как иллюстративность. В тех случаях, когда текст не может быть воспринят, очевидно, на первый план выходит музыкальное содержание произведения. И если оно правдиво само по себе, то это уже гарантия художественной содержательности его, гарантия восприятия.

Если стремиться к тому чтобы музыка не только иллюстрировала слова, а несла бы сама по себе некую осмысленную музыкальную форму, то тогда и возникает то понимание без слов, о котором мы сейчас говорим. А если этой музыкальной формы не будет, то при всем понимании слов не возникнет понимания музыки. Но и при тезисе, что музыкальная форма хороша сама по себе и осмысленна, могут быть все равно те же два наклонения: одно — больше следовать за текстом, чтобы больше иллюстрировать слово (этого я придерживался в цветаевском цикле) и другое, которое существенно для вокальных произведений Стравинского, где нет такой иллюстрации, где связь между музыкой и словами скорее более общая, и если ассоциации — связи возникают, то они возникают скорее косвенно. Мне сейчас кажется, что второй путь более верный. Первый больше связан с некоторой дробностью мышления, раздробленностью фактуры. Я писал романсы в 65 году и был очень увлечен сериальной техникой и пуантилистическим представлением формы. Тогда это было для меня очень естественным. Сейчас меня интересует другое и такого направления я бы не стал придерживаться.

— Что чаще Вы ищете при построении структуры: контраст или подобие?

— Подобие. Контраст же меня интересует больше через связь или как шокирующий, коллажного типа. Сейчас для меня было бы интересным найти какую-то новую технику объединения, не серийную, не тональную, но также гарантирующую какое-то единство. Она должна быть новой, но найденной естественным путем. Пока я ее не чувствую, честно говоря.

— Может быть, это будет связано с какими-то новыми драматургическими проблемами?

— Если речь идет об использовании текста, который, казалось бы, дает гарантированную форму, то здесь возникает следующий минус, а именно: определенное сковывание самого сочинения музыки. В результате возникает определенная неискренность, маска. Если же говорить о драматургии образной, то здесь опять же создается какая-то маска, сознательный расчет. Нет. Я понял одно — всегда убеждают неожиданные вещи. Неожиданные повороты в форме — они всегда кажутся убедительнее, в том числе, и неожиданные для самого композитора. Рассчитанные вещи убеждают менее.

И сейчас я нахожусь на каком-то полном распутье, потому что меня совершенно не удовлетворяет технологический способ конструирования композиции. Он мне скучен. Вместе с тем есть опасность, если об этом не думать, вползти в инерцию слишком большой традиционности. Правда, в данный момент я не пишу никакого большого сочинения, а обычно сочинение дает сразу технику. Но каждое сочинение кажется мне всегда последним частным случаем. Каждый раз я исхожу из того, что наверное больше ничего написать невозможно, но может быть я напишу разве что вот это вот сочинение, а это все и обеспечивает необходимую для него технику.

— Как Вы думаете почему подобие для Вас важнее, чем контраст?

— Мне трудно объяснить, но кажется, что это что-то вроде главной техники для композитора, направленной на пронизывание всего каким-то структурным единством. Веберн объяснил это как какое-то ощущение невозможности, необходимости, при которой все должно сойтись.

— Есть ли в организации Ваших произведений определенные целенаправленные «крепления», «стержни»?

— Есть. И разного порядка. Очевидные и традиционные — типа реприз и повторении, опоры на сонатную форму и прочее, что легко уловимо. Есть и другие, заимствованные из сериальной и додекафонной техник. В том числе сериальное высчитывание формы, использование математических прогрессий и так далее.

— А в ритме?

— О ритме говорить трудно, потому что он обычно связан с определенными фактурами, где также может решаться по тому же сериальному расчету, например, и всегда связан с общим. Во всяком случае, какие-то апробированные приемы безусловно есть, к сожалению.

— Почему «к сожалению»?

— Потому, что в этом случае уже начинается маска, повторение уже известного.

— Музыкальное время и музыкальный звук. Распределение во времени звучащего материала. Понимаете ли Вы время и порядок как неразрывное целое?

— Я постоянно испытываю ощущение, что всякая техника беспрерывно находится на грани выявления той окончательной формулы, по которой потом уже можно будет рассчитывать гениальные произведения, но никогда эта грань нс будет перейдена и никогда эта формула не будет найдена. Поэтому никаких решительных правил, касающихся чего-то бы ни было, в том числе и обращения со временем, а время — это форма, тоже нет. В качестве примера могу привести следующее: так, если я что-то пишу, строго говоря, по какому-то формальному расчету, а он включает в себя и время (рассчитывается время кульминаций, время смен состояний и многое другое), то потом я чувствую какую-то внутреннюю неудовлетворенность при некоторых прослушиваниях, хотя, казалось бы, план построения идеален. Скажем, в «Пианиссимо» та мертвая зона, о которой Вы мне говорили. Причем это вообще типично для сериальной музыки, где все идет хорошо до какого-то момента, а потом наступает какая-то неопределенность или вялость ткани. Очевидно, нужна здесь еще одна — дополнительная формула, — которая должна бы в этот момент вступить в строй.

— Не станет ли здесь спасением маленькая чисто человеческая ошибка, которая и нарушит излишнюю формальность расчета и связанную с ней «мертвую» идеальность структуры?

— У меня лично отношение к ошибкам такое, что ошибки есть единственная животворная почва для существования искусства. Я замечал, что приступая к какому-то расчету по тому или иному эпизоду, после его записи обнаруживаешь какую-то ошибку, исправляешь ее и в соответствии с этим меняется и многое другое, а в результате все становится несколько хуже, хотя, казалось бы, ошибка исправлена — это так. Вообще, все, очевидно, существует благодаря ошибке. Если все ошибки сложить и вычесть одну за другой, устранить их, то останется только ноль. Искусство наверняка существует благодаря этому.

— Искусство контрапунктического развития. Как бы Вы оценили его место и роль в Вашем творчестве?

— Все случаи, когда я использовал полифонию, связаны с точной полифонической техникой и с неким конструированием, характерным для нее. Что-то из этой техники у меня было еще до обращения к додекафонии. Было время, когда я пытался спастись, но не мог, от бесконечных фугато. Этот способ казался мне тогда обязательно необходимым видом развития материала. Потом вместе с серийной техникой стало больше канонов и каких-то точных приемов подвижного контрапункта, обращений и инверсий.

Для меня всегда есть одна собственная проблема. Она такая: я первоначально составляю какую-то определенную схему полифонического эпизода, а потом стараюсь разрушить эту схематичность, должен ее разрушить и должен этот эпизод наполнить живостью, естественностью, отклонениями от заданной точности. Это связано с тем, что соблюдение такой точности часто порождает интонационную вялость. Так я делаю всегда, за исключением тех случаев, когда количество голосов настолько велико, что мы уже не ощущаем их порознь, а слышим только как какую-то движущуюся гармонию. Например, кластеры, слагающиеся из 10—12 голосов, а то и из 20—30. Каждый из них движется по какому-то определенному «железному» закону, но в сумме они кажутся живой тканью, в которой схематичность оказывается глубоко замаскированной. Я ощущаю здесь схематичность как некий природный недостаток и в некоторых случаях борюсь с ней, а в некоторых стараюсь вывести из нее какой-то полезный результат для сочинения.

— А как складываются Ваши «отношения» с вариационным методом?

— Серийная музыка — это бесконечное варьирование. Варьирование по каким-то рациональным нормам нс серийной музыки — это опять же вариации. Прямое использование вариационной формы тоже было у меня: пассакалия в первой сонате (третья часть) или в симфонии — финал — цепь вариаций на Dies irae, даже два таких цикла вариаций на эту тему. Постоянно приходится обращаться к вариационности, но саму форму вариаций как таковых я не люблю. Я могу вспомнить только одно сочинение, написанное в вариационной форме, — это первый гимн.

— К чему Вы больше тяготеете — к асимметрии или регулярности?

— Меня всегда по естественной склонности тянет к симметрии и я, осознавая, что это далеко не всегда хорошо, постоянно пытаюсь эту симметрию разрушить с помощью другой контрсимметрии. В идеале я представляю себе это как асимметрию достигнутую с помощью разных симметрий.

— Как бы Вы охарактеризовали содержание мелодики и традиционных элементов гармонии в своих сочинениях?

— Наибольшее стремление у меня к мелодике, которая развивается каденционно, то есть: краткий мотив, еще один краткий мотив, более длинный, еще некоторое взаимодействие мотивов разной длительности и, наконец, более длинная цепь, сменяющаяся долгим развитием к кульминации. Вот это, наверное, и есть наиболее естественный, природой мне предназначенный ритм мотивного движения. Что касается интонационного его содержания, то здесь трудно что-то выделить сразу как наиболее характерное. Ведущей является интонация тритонсепта большого (здесь Вы верно отмечаете ее характерность для большинства моих произведений последних 15 лет). Характерна для меня также и интонация тон с полутоновым возвратом. В произведениях с разной техникой я каждый раз нахожу им какое-то место. Что касается употребления трезвучий, то здесь есть пристрастие к тому, что Мазель называет одновысотными однотерцовыми тональностями или к сопоставлению трезвучий (в симфонии и многих других сочинениях) типа:

ля-мажорное трезвучие — до-минорный квартсекстаккорд. Этот аккорд появляется и в соотношении с ему подобными. Во всяком случае, какие-то определенные пристрастия у меня, конечно, есть.

— Какое мышление Вам ближе — контрастное или монистическое?

— Контрастно-диалогическое. Отдельные попытки монистического мышления греют меня как-то меньше. Опора на динамические состояния мне ближе, а музыка «ровного состояния» обычно не получается, обретая какую-то мертвость, статичность. Вот у Пярта — это все живое, лучшее.

— Ведущие, на Ваш взгляд, композиторы разных эпох. Кто из них наиболее любим Вами?

— Моцарт. Малер родственен мне наиболее из прошлых композиторов, хотя, может быть, его музыка и не самая совершенная. Что касается современности, то здесь мне никто не кажется столь широким и столь естественным, как Малер. Он естественен, как Природа. У всех же последующих композиторов есть какая-то искусственность, «закомплексованность». Наиболее интересными среди них мне представляются Штокхаузен (Булез не интересен), Лигети, Берио, Ноно, в меньшей степени Кейдж (он интересен по своим идеям), Айвз (правда это уже не новая музыка), Кагель.

— Ваше понимание таких явлений, как модернизм, академизм, классицизм и романтизм применительно к своему творческому кредо?

— Вопрос очень сложен. О некоторых вещах я просто не думал. Например об академизме. О модернизме мне приходилось размышлять. В каком смысле модернизм имеется в виду? В узком, как это было принято в 20-е годы, или в том, что теперь стало авангардизмом? У нас слово «модерн» имеет почти только негативное значение или во всяком случае скандалезное. В немецком языке это слово означает просто современный. Я нс знаю, как к этому относиться. Все эти рабочие термины ничего не говорят ни о музыке, ни о композиторах, к которым они прилеплены, так как 20-е годы — это не модернизм, нс конструктивизм, не линеаризм, а это Стравинский, Хиндемит, Шенберг, Берг, Барток, это Шостакович, Прокофьев. Конечно, есть за словом модернизм какое-то реальное содержание. Оно состоит в том, что в некий момент композиторы стали заботиться о новизне языка, чего они раньше не делали, хотя новизна эта все равно и так была. Я думаю, что, скажем, Вагнер не ставил перед собой чисто технологических задач в новизне языка, а просто он так слышал, и если для воплощения «Кольца» ему были нужны необыкновенные средства, то он искал их, не думая о том, новые они или нет. Последующие композиторы стали уже думать о том, чтобы используемые ими средства были бы новыми, непохожими. У авангардистов погоня за новым превратилась в бесконечную инфляцию средств. Конечно, во всем этом есть что-то ненормальное, и когда-нибудь оно все же пройдет, тем более, что новых качеств эта погоня уже не дает.

И тут мы подходим к академизму, потому что сейчас академичным стало то, что 15 лет назад было ультрановым. Вчера (6 августа 1976 года. — Д.Ш.) я слушал Булеза «Молоток без мастера» — абсолютно академическое, абсолютно безжизненное произведение, являющееся, на мой взгляд, в то же время вершиной технологической музыки, так как более сложной музыки по-моему никогда не было. Понятие академизма не всегда ведь связано со старым языком. Оно также связано и с какой-то подменой источника музыки, когда им становится не потребность что-либо высказать, а какая-то сектанская, самодовольная и пусть очень тонко рафинированная, но все же игра ничего не выражающих звуков. Когда я говорю о выражении звуками чего-либо, я, конечно, не имею в виду никакого словесно выразимого содержания — не только программы, но даже и ассоциативного содержания, а говорю о том, что в непрограммной музыке может быть и бездна содержания и его отсутствие. Это содержание чисто музыкальное, это субстанция, не соизмеримая ни с какими словами, не измеримая технологически, но существующая. Так вот, в тех произведениях, где ее нет, возникает музыка искусственная, синтетическая и здесь мы имеем дело с академизмом. Подобная музыка, порожденная не необъяснимым внутренним импульсом, а конструктивным расчетом, по-моему не имеет права на существование. Конечно, конструктивный расчет не всегда плох, он может быть на службе у какого-то долгого, длительного эмоционального импульса, то есть быть прекрасным слугой композитора. Однако сам расчет не должен быть первоисточником музыки, по крайней мере во всех случаях. Тут, к сожалению, истина как бы ускользает и, разделяя те или иные явления подобного рода на хорошие или плохие, мы порой бываем не справедливы. Поэтому по-настоящему, конечно, определить понятие «модернизм» я не могу.

— А как Вы относитесь к тому, что определяется понятиями романтический пафос и чувствительность, романтическое многословие? Как бы Вы расценили высказывание такого рода: «Композитор современный без следов романтизма в сердце обязательно теряет нечто глубоко человеческое»? Это слова Хиндемита.

— Он прав. Вместе с тем — это тоже такая вещь, которая ускользает по мере того, как ее стремишься поймать. У меня лично такое впечатление, что это приближение к ней не во всем зависит от наших сознательных усилий и это может проявляться вне зависимости от конкретной техники. Можно очень точно конструировать и быть при этом романтиком. К пафосности выражения я относился одно время отрицательно, но сейчас — нет, считая, что здесь не может быть критерия, по которому можно раз и навсегда осудить се. Элементы пафоса я, к сожалению, наблюдаю во всех своих сочинениях, даже серийных и прочих. Мне кажется, что в додекафонной и серийной техниках есть некий вынужденный романтизм, некий вынужденный пафос, возникающий у всех авторов даже вопреки их желанию. Неизбежные для этих техник «вздергивания» вверх, эта «осцилограмма» взлетов и падений, рваность общего рисунка являются принудительным романтизмом, иногда и пафосом, которые даются в нагрузку к этим техникам. У меня подобный пафос — в симфонии, реквиеме и другом — является очевидно неизбежным следствием драматизма, всяких трагических концепций, если я к ним стремлюсь. Этого не надо, наверное, бояться, но и не надо искусственно в себе вызывать.

— Ну, а что касается чувствительности?

— Я к ней склонен в восприятии и возможно, что склонен выражать ее на разных уровнях и в музыке. Сентиментально примитивный уровень, типичный для прикладной музыки, наверное, проявляется также, но в очень легких формах.

К романтическому многословию я не могу сказать, что отношусь определенно отрицательно, ведь романтическое многословие — это и «Лирическая сюита» Берга, и «Просветленная ночь» Шенберга, и Вагнер — это тоже романтическое многословие, но оно естественное, живое и прекрасное. Себя оценивать в этом смысле трудно, хотя я думаю, что все-таки мне не удалось, к сожалению, написать столь щедрых произведений, где бы это проявилось также естественно, как и у них.

— Придерживаетесь ли Вы сознательно какой-нибудь из философских концепций в Ваших творческих поисках?

— Мне очень трудно ответить на этот вопрос, поскольку ни о какой системе подобного рода для себя я недумал. Те представления, которые у меня есть и которые можно трактовать расширительно — не как музыкально-технологические, — они вырабатываются попутно, по ходу размышлений или рассуждений над теми или иными музыкальными проблемами или под влиянием того, что я прочитал, но я не могу себя причислить ни к каким определенным философским школам, направлениям.

— Л как складываются Ваши отношения с прочитанными философскими работами древнеиндийских школ?

— Я не могу сказать, что те философские или религиозно-философские концепции, которые мне знакомы по прочитанным книгам, удовлетворяли бы меня на сто процентов. Мне кажется, что любая из них, стремясь к законченности и ясности, теряет в истине, становится догматической.

— Можно ли рассматривать искусство как форму моральной педагогики?

— На мой взгляд, это может быть лишь побочной функцией искусства, а никак не основной. Искусство само по себе не объяснимо и не имеет цели. Как только искусство приспосабливается к какой-то цели, оно гибнет.

— Вы говорите, что искусство не объяснимо. Означает ли это, что оно тогда и не познаваемо человеческой мыслью и представляет собой мастерство, которое в конечном моменте не подвержено контролю разума?

— Разуму подвержена лишь материальная часть искусства, которая не является главной и не является истинной ценностью искусства. Конечно, прекрасные произведения Баха они и материально прекрасны, если их анализировать, но они не потому прекрасны, что так стройны, а они стройны, потому что так прекрасны.

— То есть для Вас здесь идеальное на первом месте?

— Безусловно.

— Вы знакомы с высказываниями Курта о надличностной природе искусства?

— Нет, но конечно мне известно, что подобные идеи распространены на разных уровнях сознания. Скажем, представление об идеальном мире, как о чем-то едином, как о море, из которого какие-то капли, струйки приходят к нам — оно общее.

—Считаете ли Вы, что приход к нам этих капель и струек ведет нас к более глубокому познанию идеального, приближает к нему?

— Нет. В прогресс в этом отношении я не верю. Допустим, я читаю какую-то книгу, написанную две тысячи лет назад, полторы тысячи — я не найду там признаков меньшего духовного развития.

— Вы считаете, что этические и эстетические идеалы сами по себе неизменны в веках?

— Нет, и этого я не считаю. Я думаю, что те изменения, которые там происходят, просто не сводимы к прогрессу, к движению вперед, вверх, не выразимы такими простыми геометрическими фигурами, как линия, ступень, треугольник даже, но они безусловно происходят и имеют более сложную форму.

— У Хиндемита сказано, что категории Прекрасного … вечны, меняется лишь их материальное воплощение.

— Я с этим безусловно согласен.

— Не могли бы Вы охарактеризовать те эстетические принципы, которыми руководствуетесь в своем творчестве?

— У меня нет сознательной эстетической программы. Я боюсь, что всякие попытки определить свою эстетическую программу, осознать ее, систематизировать, могут принести вред человеку.

— Вы воспринимаете мир тем зрением, которое свойственно далеко не всем людям. Воплощая воспринятое в своих произведениях, Вы даете им возможность увидеть этот мир совсем в иных ракурсах и многим из них…

— Тут всегда встает такой вопрос: действительно ли художник из-за странной неординарности своей натуры слышит то, что суждено услышать не всем или же то, что он сделал, повлияло на остальных и потому пришло к нему. Скажем, было бы обязательно предназначено слушателям XX века привыкнуть к его диссонантному миру и Шенберг это предчувствовал заранее — до того, как возникла вся эта жуткая фонограмма действительности или же то, что Шенберг ее заранее нам дал, приготовило людей к ней и они ее приняли, а так — без него — может быть и не приняли. Все это навсегда остается вопросом, на который никогда ответа не будет. Но вместе с тем у меня действительно есть такое ощущение, что потому-то и бессмысленны всякие сознательные усилия на определение своего эстетического кредо, творческого облика и общих устремлений, что все, что в одно время нам кажется эстетически прекрасным, целесообразным и чего нет у других людей, народов — «уродов», «калек» оказывается завтра неким тормозом и как раз именно эти «уроды», «калеки», которые были лишены подобных тормозов в силу своей «уродливости», наоборот оказываются людьми и народами, сумевшими уйти далеко вперед. Может быть подобное отличие художника от окружающих было бы и полезным, может быть, но вместе с тем ставить его на место какого-то пророка, наверное, было бы неправильно.

— А как бы Вы отнеслись к такому выражению эстетических взглядов: творчество — это процесс самовыражения и композитор — пророк, открывающий ту более высокую форму жизни, к которой идет человечество.

— Тут есть принципиальная разница. Я не уверен, что пророк самовыражается и не уверен, что пророчество связано с полным раскрытием, как это иногда происходит в творческом процессе. С другой стороны, вряд ли при всем этом человечество действительно идет к новым формам жизни.

— Можно ли считать заповеди Иисуса его самовыражением?

— Это так и вместе с тем тут было какое-то подчинение идее.

— Но идеи известной ему, а не окружающим.

— Правильно. Но по-моему у художника это происходит на уровне не осознания, а как бы на уровне бессознательного выражения, в то время как у пророка, напротив, на осознательном.

Вообще же, я считаю, что сами эти рассуждения, имеющиеся в разной литературе, для искусства оказываются методологически вредными, поскольку когда они принимают очень большие амбиции, как только они начинают учительствовать, то искусство пустеет. Когда Штокхаузен вообразил себя жрецом, он сразу многое потерял. До того момента, пока он был простым грешным, хотя и сложным человеком, он писал очень хорошую музыку, но как только он осознал свою «исключительность», то стал писать, как мне кажется, менее интересно.

— Как бы Вы отнеслись к такому определению творческого кредо композитора-полистилиста, а именно: художник, по очереди примеряющий чужие маски и доказывающий, что может сымитировать любой стиль, усвоить любое влияние, рождает свою маску и манеру выражения.

— Что меня здесь не устроило бы: у меня никогда не возникает актерская способность к перевоплощению, то есть, я никогда не исхожу из ощущения маски, костюма, но у меня возникает ощущение вживания в эту среду и ее ощущение как своей; причем, это ощущение в последние годы у меня усилилось и связано вообще с моим интересом к наивным попыткам людей не реальным, а каким-то духовным психологическим образом преодолеть рамки времени, отправиться в прошлое или что-то в этом роде. Но я бы не хотел выглядеть как актер, меняющий платья и маски, пусть даже и остающийся при этом самим собой, потому что сам принцип обращения каждый раз к новому, новой технике или новым элементам стиля для меня несколько иной — я как будто начинаю мыслить этими категориями: не подражать этим интонациям, не маски надевать, а как бы войти в эти оболочки, среды, которые они окружают, стать ими, влезть в эти «шкуры». Если вопрос касается прошлых эпох, то здесь можно, конечно, видеть и представлять себе такие маски, но когда это касается еще живого, развивающегося языка современности, современной технологии, то я не хотел бы считать никоим образом, что в «Пианиссимо» я, допустим, надел маску Лигети, а в симфонии маску Берио. В то же время в «Сюите в старинном стиле» — да, я, положим, влезаю в маску Баха, то же в произведении на музыку Моцарта. Что касается языка современной музыки, то он представляет собой пока некое общедоступное достояние, где каждый ищет и может найти. Особенно заметна вся эта общность языка в сериальный период, где вся музыка казалась написанной одним человеком, а отличия представлялись чисто технологическими. Конечно, очень трудно установить стилистические отличия в коллажной технике — это ведь тоже общая техника и индивидуальное тут лежит в обращении с чужим.

— В условиях такого коллажного письма возникает ли у Вас сознательное желание вызвать у слушателя те или иные ощущения, представления, связанные с многомерностью музыкального времени и пространства, с его практически неограниченной ассоциативностью в полистилистических сочинениях?

— Да. Иногда возникает. Например, в симфонии мне не удалось реализовать одно представление, которое было во мне при сочинении этого произведения. Оно состояло в том, что происходит какое-то мгновенное изменение с современной фактуры на музыку из XVIII века с последующим столь же резким возвращением в современность. Где-то на грани похожего есть и другие эпизоды, но такого буквального воплощения многомерности, пожалуй, нет, тем более, что это и форме там не нужно. Но сознательное намерение такое было.

— Это намерение было целью или необходимостью?

— Трудно определить цель. Конечно, всякая музыка сочиняется также и с целью воздействовать на слушателя, но одновременно она есть риск, темный лес, куда вы углубляетесь, сочиняя ее, и вот зайти в этот темный лес интересно, поскольку многое можно найти здесь. Эта идея игры со временем, поиграть временем, появилась у меня, так сказать сознательно, еще до того, как я начал сочинять симфонию, примерно в 1967—1968 годах. Думать об этом я начал потому, что был недоволен своими сериальными опытами и не был доволен стилистическим усыханием музыки, которое вообще типично для этой техники. Я стал искать не более узкое — не сериальное, не тональное, — а значительно шире, чем эти две сферы. Мне показалось, что обнаженное сопоставление стилей, о котором я конечно знал (существовали коллажи, существовали целые произведения, написанные в этой технике), дает эту возможность. Я начал думать о том, что, в сущности говоря, все развитие музыки представляет собой непрерывное расширение музыкального пространства — появляются все новые и новые плоскости мышления, появляются факторы, которые в начале имеют чисто духовный характер — их вроде бы не осознаешь и не анализируешь, но потом они становятся осознанными, становятся элементами техники. Скажем, форма, которой наверняка не занимались в XVIII веке, занимаясь контрапунктом, затем становится дисциплиной. Может, нечто подобное происходит и со стилем, может быть, и стиль представляет собой незамкнутое пространство, неодномерную плоскость и, следовательно, тоже может быть нарушен в этом плане. Я представляю себе, что когда появился образный контраст, где-нибудь на подходе к сонатной форме, то и это было каким-то грубым насилием над привычкой к однотемной музыке, и нечто подобное, очевидно, ощущается сейчас при столкновении элементов разных стилей.

Так что у меня было такое сознательное стремление, но не только для того, чтобы поразить слушателя, а чтобы и как-то выразить свое отношение к миру. Мы же сейчас распластаны и по горизонтали, и по вертикали, по времени, по пространству значительно в большей степени, чем когда бы то ни было, и мы не можем, если будем честны, не можем быть стилистически чистыми. Но вероятно, когда-нибудь возможность такой чистоты придет, когда мы все это хорошо охватим и пропутешествуем по всем этим стилям. Однако и там очевидно возникнут какие-то новые факторы, которые помешают быть нам стилистически чистыми, если это вообще возможно.

— Альфред Гарриевич, думаете ли Вы о судьбе своей музыки?

— Я не думаю о судьбе своей музыки, о том, что с ней будет. Мне всегда, независимо от этого, будет интересно писать что-то новое.

— Но разве Вас не интересует отношение слушателя к ней?

— Интересует, конечно интересует, и мне хочется чтобы ее слушали, относились к ней хорошо. Но вместе с тем, мне не хотелось бы навязывать ее кому-нибудь, и поэтому пропагандировать ее я не в состоянии. И только в том случае, если к ней есть интерес, я с радостью стараюсь сделать что-то в этом направлении.

читал долго — очень густой текст.

и как нельзя вовремя. огромное спасибо!