Два эссе о смирении

3 октября, 2019

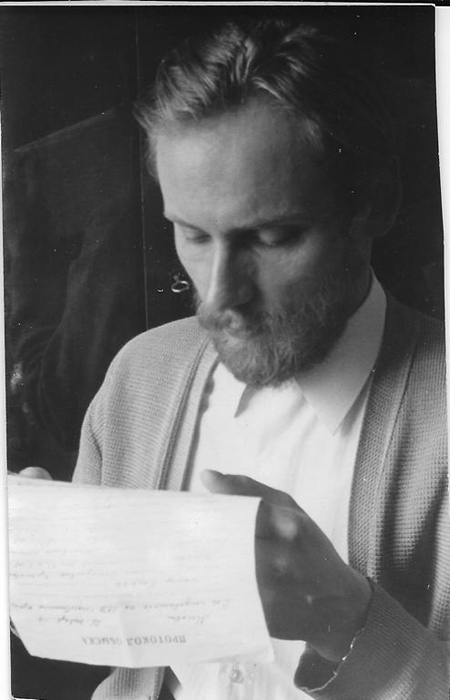

АВТОР: Анатолий Николин

1

НЕЗРЯЧИЙ ВСАДНИК

Что такое биография – подлинная жизнь человека или искажение? Как определить, когда заканчивается одна жизнь и начинается другая? Существует ли граница между той и этой?

В чём призвание писателя – описывать жизнь внутреннюю или внешнюю? Если внутреннюю, то это должно быть сделано так, чтобы не затемнить то, что и без того покоится в темноте? Если же внешнюю, то стоит ли придавать смысл тому, что априори лишено смысла? Вот вопросы, не имеющие окончательного и безусловного разрешения.

Предуведомление автора

*

Ты, бывший одним из нас и с нами порвавший, имеешь право на многое…

Х. Гойтисоло

*

Замысел этого текста поначалу был иным. Пока однажды утром, изготовившись, как тореадор перед решающим ударом шпаги, к написанию своих абзацев, я не увидел в бегло просмотренной колонке новостей извещение в газете «Коммерсантъ»: несколько дней назад скончался известный испанский писатель Хуан Гойтисоло. Тот самый, о котором так долго я собирался написать и даже набросал под хорошую руку несколько размытых строк. После многих месяцев раздумий и колебаний, неуверенности в себе да и в самой необходимости такого текста, потому что имя и сочинения Хуана Гойтисоло на моей родине забыты раз и навсегда. А были ли они когда-нибудь востребованы? Книги его я хорошо помню, а вот насчёт востребованности… нет, ничего в памяти не осталось. Не помню споров о нём и его текстах, ссылок на его авторитет, статей и исследований о его творчестве… ничего. Безлюдная пустыня.

Некую работу о нём я задумал ещё в юности. В зрелом возрасте перечитывал его книги, делал выписки и заметки, иной раз короткие, две-три сухие фразы. Иногда длинные и взволнованные, как жизнь этого человека, с ранних лет завладевшего моей душой. Мне было семнадцать лет, когда я впервые открыл его романы. Правильнее сказать – открыл этого человека. Потому что в книгах сначала ищут автора и только потом присматриваются к его персонажам. Иногда они совпадают, персонажи (персонаж) и автор, а иногда – нет. Или попросту не замечал сходства из-за недостаточной проницательности, она ведь тоже даётся опытом, а в молодости какой у человека опыт?

В повести «Течение и заводь» я рассказал, как произошла моя встреча с ним.

Третий месяц я лежал в больнице с гепатитом – тяжёлой болезнью, не желавшей меня оставлять, несмотря на все усилия врачей. Моё положение казалось безнадёжным.

Для общения с надоевшим миром обязанностей, строгих правил и неукоснительно соблюдаемого распорядка больные (заключённые) надевали специальную маску. У каждого она была своя. Я напяливал маску Эдуардо Урибе – странного типа из романа Хуана Гойтисоло «Ловкость рук».

Эта книга вместе с новеньким томиком Камю была доставлена мне в больницу моим приятелем Полом через больничное окно в один из сумеречных осенних вечеров.

Шёл дождь. За окном текло и хлюпало. Дождь барабанил по жестяному подоконнику, и я с тоской вчитывался в мелкие строчки:

«Когда они вышли на улицу, дождь всё ещё лил. Капли, отрываясь от кровли, падали на шиферный жёлоб, и сточные колодцы у обочин тротуара, с шумом всасывали потоки воды».

От текста веяло безнадёжностью. Я сообразил, что это и есть то, чего взыскует моя душа. Безнадёжности и гибельности. Бесчувствия и тоски по неведомой жизни, не существовавшей нигде и никогда»…

Почему молодые люди моего времени так тоскливы и бесприютны? Чем они томились? Что тяготило их душу, будто жизнь они прожили тяжёлую, надорвавшую их душевное и телесное здоровье. Раньше времени сделала калеками, но их инвалидность не была заметна, она пряталась глубоко внутри.

«И в детстве, и сейчас он остро ощущал свою бесприютность».

Меня эта тема глубоко волнует. Потому что в моей жизни ничего с тех пор не изменилось. По сей день я продолжаю жить с чувством преждевременного увядания, оно не связано с возрастом, не зависит от состояния здоровья. Его родословная таинственна, а физико-химические мотивы чересчур вульгарны, чтобы быть правдивыми. И вот я обращаюсь к его опыту, его привычкам, догмам, сомнениям и порокам. Он был молод, к моменту нашего знакомства тридцать два года, а я — юн, и он по-братски согревал меня своим существованием. Разница в возрасте пятнадцать лет, как у меня со старшим братом Виктором, что добавляло к нему симпатий. Но брат, ровесник Гойтисоло, теперь далеко, в Екатеринбурге, там стоит памятник на его могиле, и жить без этих двоих мне неуютно и сиротливо.

Каждое его свидетельство о жизни вызывало безусловное доверие — я безоговорочно ему верил. Как брату. Рассказывая в каком-то эссе о бесприютности Льва Толстого, его любимого писателя, он формулирует причину его ухода из Ясной Поляны: «бегство из привычного мира». Эта формула универсальна, это то, что мучило меня и моих сверстников – привычный, слишком привычный неменяющийся мир. Доведённая до автоматизма ежедневная будничная жизнь. Жизнь без света, без открытий, порывов и прорывов, — сплошная прямая, уводящая в никуда. Гойтисоло объяснил не только психологию Толстого, но и моё, детское, юношеское, а потом и взрослое, состояние. Как и его, когда он был ребёнком и юношей. А потом стал взрослым…

Внутри мы лишены возраста и накопленного опыта. Пребываем в том чистом виде, в каком и появились на свет. Враждебное отношение к миру – чем же ещё могут быть вызваны юношеские тоска и бесприютность? – дается нам априори. С его ничтожностью и заданностью, с предопределенностью конечной цели. Такая жизнь обедняет и оскорбляет, превращает человека в существо, занятое не своим делом. Но знание своего истинного жребия затемнено, чьей-то тёплой, но твердой рукой на него наложен запрет. Не Его ли — «Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым»?

В молодости отрешённость, отверженность проявляются ярче, чем в зрелом возрасте — ещё сильна реакция на первый шок, ещё болят свежие раны.

«Из характеристики, выданной ему в коллеже: «Нервный и очень самолюбивый. Сторонится товарищей. Во время перемен почти не участвует в общих играх».

«… без пользы растратил (в коллеже, – А.Н.) часть своей юности, тусклые и постылые годы…»

Жизнь в юности почти безумная, обречённая на тоску, жалость, нелюбовь и отвращение к людям. Понимание жизни, как неотвратимой случайности.

« В его жизни отсутствовал стержень»…

В раннем возрасте он предпринимает попытки осмыслить себя — для него это способ совладать с ненавистным миром. Первые меры в этом направлении отнюдь не радикальны: вдумчивое знакомство с прошлым его семьи. Подобно загадочным Тебасским письменам, пылятся в родительском доме семейные архивы — пожелтевшие от времени свитки его пра-судьбы.

«В строгом кабинете, где на самом видном месте висит портрет прадеда, ты мог бы один за другим выдвинуть ящики письменного стола, набитые связками семейной корреспонденции, разложенной по датам, и, если захочется, погрузиться на несколько минут в нелепый и одряхлевший мир твоих предков».

Вопрос вопросов: почему родительский мир молодому человеку представляется нелепостью? Ведь у него нет жизненного опыта, и он не может правильно его оценить. О мире, в который он призван, он ничего не знает, ни хорошего, ни плохого. А полная, богатая, насыщенная событиями жизнь взрослых априори представляется нелепой и одряхлевшей. На каком основании, по каким бесспорным признакам? Их – нет. Ни оснований, ни признаков, одна лишь полудетская интуиция. Подспудное ощущение неправоты прошлого и его отрицание.

Он разглядывает старые, посеревшие от времени семейные фотографии, думает о родителях и родителях родителей, пытаясь выловить в прошлом семьи тот самый стержень, который всё объяснит и поможет в плавании по бурному житейскому морю.

«День за днём копился в тебе протест против жизни, и ты искал объяснение и корни своего непокорства в ветвях ненавистного тебе генеалогического древа».

Прадед Агустин – баск родом из Бискайи, из семьи полунищих идальго. Говорят, незаконнорожденный. Совсем молодым человеком он уехал на Кубу в надежде разбогатеть. Хитрый и безжалостный коммерсант: торговал неграми, обзавёлся плантациями сахарного тростника, а потом и сахарным заводом в Съенфуэгосе. Всемогущий магнат, член узкого круга кубинской «сахарократии»…

В 1962 году молодой Гойтисоло приезжает на Кубу, чтобы посетить места, где хозяйничал его прадед. Увидел сахарные плантации, его дом и завод. И по собственному признанию, вернулся в Испанию с ощущением своей чужеродности. На Кубе, в родовом гнезде он был дома, а в Испании вдруг почувствовал себя чужаком – почему? Почему ненавистное прошлое так притягательно, даже если оно принадлежит тебе лишь отчасти? Снова и снова ему хочется вернуться на Кубу, в родовое поместье. Притом, что он знал: богатство прадеда, деда и отца замешано на поте и крови чёрных рабов. Но снова и снова его тянет сюда вернуться, как преступника неведомая сила влечёт к месту преступления. Какое странное смешение чувств – отвращение к обедневшему, со всеми признаками деградации роду и – детская ностальгия по нему! Сердце взволнованно бьётся, как у взрослого при виде его детской кроватки, а разум твердит о мерзости мира, давшего ему жизнь. Жестокость прадеда, «смиренная и немая» прабабка, уступившая супружеское ложе чёрным рабыням мужа. Их порочные ничтожные отпрыски… Прабабка находила утешение в религии, как и его мать, как все женщины в их роду. Женщины старались воспитать его настоящим испанским католиком. Но христианство побуждает человека к доброте и справедливости, а это вновь ошибка и заблуждение. Вот он и невзлюбил жизнь окончательно…

Испанская революция 1936 года. На улицах Барселоны повсюду он видит грузовики с плохо одетыми вооружёнными людьми. Перед глазами мальчика страшные сцены насилия, чинимого анархистами. «Пылали церкви в кварталах Сарри и Бонанова, горели женские монастыри». «Аристократы, предприниматели, священники и барчуки, дамы и современные петиметры – все они покинули город, и вместо них толпа при жизни погребённых наводнила центр, словно суровое воинство, чудом восставшее из могил какого-нибудь кладбища в предместье». Тяжкий анахронизм прошлого сменился временем долгожданных перемен. И в это же время состоятельная семья Гойтисоло теряет все своё имущество. Отец арестован республиканцами. Родной дядя исчезает из дома в костюме бедняка, а мать погибает под бомбами франкистской авиации. Как с этим жить, и в чём заключается правда? Колониальные и капиталистические порядки чудовищны, убеждает он себя. Их нужно заменить на более гуманные формы жизни, их предлагает марксизм, и в студенческие годы он становится европейским «левым» Нас, молодых, это обстоятельство шокировало: как можно обрекать себя на «левый» выбор с такой биографией? Страдания исходят от обоих враждующих лагерей; страдания не абстрактные, а конкретные, имеющие отношения к твоей семье, тебе лично! При ясном понимании абсурдности любого выбора…

Все эти вещи он описывает в ранних романах – их у нас довольно охотно (но не часто) издавали, потому что в них звучала критика франкизма. Я и мои товарищи их читали и думали: то, что он говорит о франкизме, один к одному совпадает с советской системой. Такая же лилась день и ночь с экранов телевизоров ложь. То же пучилось и не умирало царство неумных престарелых ортодоксов, та же царила затхлость в экономике, в способах выражения мыслей и в самих мыслях. Пассивное большинство молча взирало на всеобщее запустение и безропотно тянуло лямку убогой, безрадостной жизни.

«Ты смотрел… на царства хижин и лачуг… и удивлялся тому, с каким упорством обитатели цеплялись за эту жизнь, устои которой никогда не подвергали сомнению, словно единственным смыслом их пребывания на земле было рождаться, расти, размножаться и умирать в немой животной покорности; о, испанский народ, сообщество невежественных людей, дикое стадо…»

Формы сопротивления – их, в сущности, было не так уж много — он выбирал последовательно. Чтобы изменить жизнь, надо сначала убрать всех стариков.

« — Папа у меня осёл, — сетует один из молодых персонажей его книг. — Для него вся жизнь – арифметика. Дом для него не дом, а семейный бюджет, поле — не поле, а определённое количество гектаров; когда он смотрит на море, то мечтает превратить его в море нефти… Себя он считает умником из умников, потому что умеет зарабатывать деньги…»

Да, надо убить стариков, уверены молодые люди из романа «Ловкость рук». Но выбирают для этой акции самого слабого и беззащитного из своей среды – подставить под уголовное преследование самих себя сильные и убеждённые не спешат. А юные школяры-«правые» из романа «Печаль в раю» убивают из идейных соображений товарища по школе -«левого»… Вот такой круговорот смертей в природе: правота и неправота одинаково апеллируют к смерти. Что само по себе звучит обвинительным актом тому и другому, что бы ни считали правдой и ложью непримиримые стороны…

«С того дня он научился понимать…, что всё переменчиво, всё непрочно, всё подвержено биологическому циклу, над которым не властны ни воля, ни добродетель, всё в руках случая, всему своя судьба, всё неминуемо обречено на смерть, всё преходяще, все быстротечно, всему приходит конец…»

И он отрёкся. Отрекся от всего, что составляло смысл его жизни, — от борьбы со злом, ежедневно и еженощно меняющим своё обличие. Оно явно, как Протей, и как он, неуловимо. Отрёкся от самих этих понятий, Добро и Зло. Полная и абсолютная свобода, как отказ от всех форм жизни. Отрёкся от родной страны, её истории и культуры, прошлого и будущего. Покинул, как заповедник чумы, свою родину – Запад вообще – и в 1996 году навсегда переселился в Африку, в Марокко. «… ты на время хозяин своей судьбы и, что ещё важнее, — не на главном пути движения истории». «… ты… сошёл с поезда (или соскочил с коня, на котором мчался всю свою жизнь неведомо куда), который старательно пыхтя, движется вперёд, медленно, но верно…» «… ты остался в блаженном забвении: свободен идти, куда глаза глядят».

Ранним утром он встаёт с постели в полутёмной комнатушке на окраине пёстрого африканского города, всовывает ноги в мягкие тапочки, шаркает к окну и, ещё сонный, тянет шнур жалюзи. В комнату врывается поток ослепительного летнего солнца. Это Танжер, здесь он теперь живет. Морская улица и угол улицы Тенерия. Впереди из окна он видит узкую синюю полоску залива с мелкими волнами, стремящимися к тому берегу. Там – покинутая им Испания. А он – некое современное подобие фольклорного графа дона Хулиана, предавшего родину арабам-завоевателям.

Сквозь морскую дымку он смотрит вдаль…

«Вот она, твоя земля: яркая, с чёткими очертаниями, до неё, как говорится, рукой подать, а ты, облокотившись о подоконник, декламируешь мрачно-романтические стихи в подражание Лермонтову: прощай, мачеха-отчизна, страна рабов, страна господ, и вы прощайте, треуголки, и ты, им преданный народ. Быть может, за морем сумею укрыться от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей…»

Здесь же, в Марокко, он и скончался в июне 2017 года на восемьдесят седьмом году жизни. Всего на два года пережив моего брата, с которым Бог знает почему, я всю жизнь его, а не себя, отождествлял…

6 сентября 2017 г.

2

ЗОНА ТЕРПЕНИЯ

Вот последний резерв – терпение…

Н. Боков, «Зона памяти»

А потом наступили сумерки — привычные зимние сумерки с низким тяжёлым небом, упразднившим горизонт, и с воздухом цвета непроницаемой серости. Они медленно сгущались, и даже уличные фонари, вспыхнувшие тускло и словно нехотя, не могли их рассеять.

В комнате стало совсем темно. Я выключил компьютер — так легче обдумывать только что прочитанное. Сведений об этом человеке у меня мало, но всё, что требуется, можно по крупицам извлечь из его сочинений. Так что, пожалуй, и не нужна никакая специальная биография…

Но она — существует, написанная неизвестно кем, именующимся Википедией. И, как все биографии на свете, сухой набор сведений ни о чём не говорит. Не наводит на размышления, не сулит грандиозных выводов – обычная констатация факта. Если суммировать, к примеру, факты из жизни Льва Толстого, то не обнаружишь ничего величественного: жил у себя в имении, в молодости плохо учился в университете, не окончил его… Играл в карты. Любил цыган и, главным образом, цыганок. Неизвестно зачем, уехал на Кавказ, в Действующую армию. Офицер-артиллерист в небольших чинах… Потом деревня, сельское хозяйство, иногда — поездки за границу; женитьба, куча детей и бесконечные ссоры с женой. И, наконец, уход из дома, из семьи. Почему, зачем? Простуда и смерть на захудалой железнодорожной станции…

Не жизнь, а карикатура, если вычленить невидимое глазу – напряжённую духовную жизнь, которою жил этот человек. Или два человека? – один играл в карты и пил вино, а другой размышлял об отвлеченных вопросах. И писал…

Так и с нашим героем.

Родился он в 1945 году в Подмосковье, в деревне Язвицы. По материнской линии семья сельская, семь душ детей, мама – Вера Федоровна Бокова по профессии… «Угадывала погоду» — так потом он напишет о работе матери в одном из своих сочинений. Родная сестра известного поэта-русофила Виктора Бокова, эту фамилию и возьмёт впоследствии сын Веры Федоровны Николай… Учился в Московском университете на философском факультете. Окончил его и поступил в аспирантуру. Был отчислен из-за разногласий с советской властью, уехал на Запад. Странствовал по Европе, по святым местам Востока. На Западе живёт и по сей день, в Париже… Бомжевал, трудился муниципальным рабочим. А теперь, когда подошла старость или нечто, её напоминающее, житейские заботы кажутся не такими уж и насущными…

Такова его биография. Как у Толстого. Но факты нужно наполнять содержанием, как полый сосуд вином, лишь тогда прорежется человеческая жизнь, понимаемая как смысл, а не перечень повседневных дел.

Наполнение — самая интересная вещь в любом занятии — от размышления о поведении любимой девушки, вчера ещё тебе отказавшей, а сегодня легко согласившейся пойти тебе навстречу и промолчавшей на твой вопрос, почему у неё всё так неверно, — до психологических загадок одного Универсума. Вплоть до того, почему и с чего вдруг пришло ему в голову обозвать «универсумом» человека, единицу, очевидно, не похожую на тебя и на других, сотен и тысяч знакомых и незнакомых людей. Сходство между ними и составляет понятие универсума, а различия только подчёркивают его значимость. Вот почему как заворожённый я откликаюсь на каждый его зов…

В Лионе, в доме приятеля он увидел груду уральских самоцветов и вспомнил, что точно такие же видел в раннем детстве в одной московской квартире. И миниатюрную статуэтку безрукой Венеры. У них дома в Москве была такая же, привезённая отцом-фронтовиком из Германии после войны. И множество других вещей, своим подобием объединивших весь мир, от Москвы до Парижа. Не тогда ли впервые он почувствовал себя «универсумом»? А если впервые, то что было раньше, не в сорок лет, а в двадцать или тридцать? Предполагаю, что имело место полное неприятие жизни, той незатейливой, неприхотливой и казуистической среды, что окружала жизнь условного поколения младших шестидесятников, родившихся в первые послевоенные годы. И в отличие от старших, неприязненно относившихся к советской социальной среде, – всё в ней было пропитано ложью и фальшью.

Протест – хорошая вещь, если он не носит радикальных форм, в максимализме слишком многое замешано на ненависти. А ненависть чревата грубым сведением счётов, как это было во время Великой Французской и Великой Октябрьской революций. Вплоть, до революции Бархатной, то есть бескровной, как это было в Чехии, хотя не берусь утверждать, что там обошлось без привычной для революций мести…

Но возможен ли в таком случае протест вообще? Как иначе выразить своё несогласие, если добровольно отрекаешься от насильственных форм? Вопрос вопросов… Но вряд ли он размышлял об этом в молодости, на компромиссы, в том числе и с самим собой, в юные годы идут неохотно.

Первое предвестие, первое указание нужного пути получено им в Семидесятые годы, после вынужденного отъезда во Францию. До этого он опубликовал за границей сатирический роман «Смута новейшего времени», потом его отчислили из аспирантуры, а потом и вовсе предложили выехать за границу. В те же Семидесятые написана повесть «Никто» с персонажем по прозвищу «Безумная Мария». А в 1975 году, в Париже – мистическое совпадение? — у него рождается дочь по имени Мария, физическая и умственная калека. «Всё прекратилось, всё развалилось, и семья, и всё…» Удар кулаком по действующей власти повлёк ответный удар топора неведомого мстителя, отсекшего самую нежную и беззащитную часть его «Я» — сладко любимую дочь… И приходит «блаженная отрешённость, когда ничего нельзя изменить»…

Ему уже сорок лет. Подобно толстовскому отцу Сергию он бросает жизнь в миру и уходит в схиму – кочует по монастырям и храмам Европы и Ближнего Востока, ведёт жизнь странствующего монаха.

«В годы странствий, отшельничества я научился растворяться, не оказывать сопротивления ничему, принимать всё – и таким образом быть неуязвимым: ведь если ты никто и у тебя нет ничего – что можно против тебя?»

Вместо общественного порицания – сознание личной правоты и негреховности. Взамен добра для всех, желание быть чистым лично — не в этом ли смысл христианства (и эволюции тоже): работать над собой, делать лучше себя и – через себя – прочих. По личному опыту могу судить, как тушуются злые, когда противопоставляешь им не обиду и злобу, а милосердие.

Он бросает творчество, десять лет не прикасается к перу, как ни тянет его к письменному столу и клочку бумаги. И это в зрелом, серьёзном возрасте, когда ломки физические и нравственные прекращаются, человек созрел душой и телом!

Но нет предела течению жизни, как нет его и в жажде совершенства. После десяти лет скитаний он возвращается в Париж и ещё четыре года ведёт жизнь бомжа. «Я решил жить на улице, раствориться в этой бездонной жизни, пока Бог не явит своей воли». Первый случай после Льва Толстого, когда человек, писатель, надев простое платье, его мысленный страннический посох, знак отрешённости и отдельности, всего себя подчиняет потоку бытия, сливается с ним. Важное, что приходит, как открытие: «вот когда течение жизни и течение времени совпадают». Редкий случай полного слияния с жизнью: «тебя подхватит мощный поток бытия мира». В этом порыве что-то от беззаветной меланхолии буддизма, всеподчинения Сиддхартхи течению Вечной реки. Всё сошлось, соединилось — жизнь прошлая и настоящая, чужая и собственная, ты такая же часть мира, как небо, земля, вода, огонь и окружающие тебя люди.

К чувству единства добавляются и иные, мелкие, но приятные открытия – остро пробудившийся вкус к жизни. Когда у тебя нет ничего, все кажется «сладчайшим». Это и пятнадцать минут тепла в помещении почты. И булочная с «умопомрачительным запахом свежего хлеба». В Арле, в спортивном комплексе: «моё тело, теперь не скрываясь, радуется предстоящему отдыху. Горизонтальной поверхности, мягкой и тёплой. Забыть всё и уснуть». Тёплый вокзал в Эперне и «блаженство рук», положенных на горячие батареи. Счастье, «блаженство», радость мира не приходят сами по себе, они – результат налагаемых на тело и душу испытаний. Ничто человеку не даётся просто так, впрямую. Об этом и притча о Римской дороге.

«Участок дороги между Аи и Эперне «совершенно прямой — как все пути, которые строит армия, от Юлия Цезаря до наших дней. Эти дороги для одинокой пешей ходьбы трудны». Притча, как метафора сложности, непростоты бытия и человеческих путей в нём. О том же и наблюдение в Аи: «Многовековой собор на площади св. Бриса как бы упрекнул меня своим видом (в пренебрежении духовным воспитанием, – А.Н.) – и утешил одновременно: своими готическими стрелами, порывом вверх, отрешённостью…» И далее – рассуждение о чрезмерной прямизне пути, она его только удлиняет и – делает бесплодной…

Он постоянно голодает, как и всякий человек, лишивший себя привычных житейских уз – работы, семьи, дома. И вновь открытие, свежий взгляд на давно знакомые, читанные или услышанные вещи: голод, оказывается, лучшее средство для воспитания целеустремлённости и воли к победе. Со ссылками на Библию, на историю Саула, приказавшего своим воинам не есть до полной победы над врагом… Или притча, тоже библейская, о мёде, которым его угостили: для утоления голода достаточно одного глотка, чтобы «просветлели глаза». Оказывается, умудряет и наполняет не большое и великое, а малое и незаметное. И важный итог, как последняя ступень познания: у кого нет ничего, к тому не испытывают ненависти. Наоборот, стараются ему помочь. Женщина лет тридцати на вокзале в Эперне подошла и предложила ему купюру в двадцать франков. В церкви в Арле молодой человек протянул руку, когда соседи по окончании службы протягивают друг другу руки, говоря: «Мир Христов»… Только так он бывает любим и свободен – «независимость не имеющего ничего. Мой дом теперь всюду. Весь мир стал моим домом».

Он недоумевает (внутренне отчаиваясь от стыда) при воспоминании об одной поездке, бывшей семь лет назад – путешествие в Арль с весёлой компанией друзей и возлюбленной, красивой, весёлой девушкой. Смотрит на давнее событие совсем другими глазами, словно он был – не он. Они мчались в автомобиле – «будем мчаться свободно!» «Дерзал много говорить и смеяться». И теперь, когда он вспоминает ту давнюю историю, ему делается стыдно: неужели это был я?! В стране вечной, абсолютной свободы ему далось опровержение этой показной свободы свободой внутренней. Абсолютной независимостью, отрицающей жалкие внешние подобия свободы с её криками и злобой, конкуренцией и завистью, жаждой доминирования и равнодушием к сирым и убогим…

«Каждому свой труд жизни, невзирая на возраст, неизбежный в любом положении, длящийся до последнего вздоха (на этой земле), до первого вздоха – там…»

14 января 2018 г.