Алхимия сновидений Густава Майринка

19 мая, 2025

АВТОР: Дмитрий Степанов

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Мастер сновидений. Пролог.

Часть I. Сотворение мага. (Психоистория магии).

Раздел I. Время сновидений.

— Глава 1. Магия сновидений.

— Глава 2. Шаманские сновидения.

— Глава 3. Магия сказителей.

— Глава 4. Вечно женственное.

Раздел II. Магия катарсиса.

— Глава 1. Гея, Дионис и Аполлон.

— Глава 2. Экстаз и катарсис.

— Глава 3. Созерцательный катарсис.

— Глава 4. Диалектический катарсис.

— Глава 5. Трагический катарсис.

Раздел III. Магические метаморфозы.

— Глава 1. Человеческое, слишком человеческое.

— Глава 2. Волшебный котел.

— Глава 3. Исцеляющие сновидения.

— Глава 4. Между Афиной и Гекатой.

Раздел IV. Оккультная психология.

— Глава 1. Магия знаков, магия чувств.

— Глава 2. Оккультная философия Агриппы.

— Глава 3 .Магия Парацельса.

— Глава 4. Магия любви.

Раздел V. По ту сторону магического.

— Глава 1. Магический идеализм Э. Т. А. Гофмана.

— Глава 2. Магический реализм Элифаса Леви.

— Глава 3. Магический символизм Валерия Брюсова.

Часть II. Душа мага.

— Глава 1. Магия страдания.

— Глава 2. Пророчествующий шут.

— Глава 3. Голем.

— Глава 4. Зеленый лик.

— Глава 5. Вальпургиева ночь.

— Глава 6. Белый доминиканец.

— Глава 7. Ангел западного окна.

— Глава 8. Пределы контроля.

-

«Средневековому магу Агриппе Неттесгеймскому принадлежит следующее изречение: „Nos habitat non tartara, sed nec sidera coeli: spiritus in hobis qui viget, illa facit“. По-немецки это звучит примерно так: „Обитель наша не на небе, не в преисподней; в нас самих сокрыт тот дух, коим все движется“. Это исполненное предвечной мудрости изречение стало эпиграфом всей моей жизни — путеводной звездой моего „полярного“ странствования».

Густав Майринк

Мастер сновидений. Пролог

-

Я понять тебя хочу,

Темный твой язык учу.

Александр Пушкин

Рассказывают, что однажды Томас Манн, коротая время с коллегами из редакции сатирического журнала «Симплициссимус» в кафе «Стефани», обратил внимание на вошедшего в зал и медленно прошедшего мимо компании молодых литераторов Густава Майринка. Ни к кому конкретно не обращаясь, Манн задался вопросом: «Странно, откуда у Майринка такое воображение? Он был коммерсантом и за одну ночь стал писателем». — Ганс фон Вебер ответил задумчиво: «Говорят, этот Майринк когда-то заразился сифилисом. Ты видишь, как он страдает. Современной медицине известно, как эта инфекция иногда полностью меняет душу человека. Возможно, в этом и есть источник фантазии Майринка». — Мрачная серьезность появилась на лицах друзей. Манн посмотрел куда-то вдаль и произнес: «Должен ли человек сам заразиться ради искусства?»

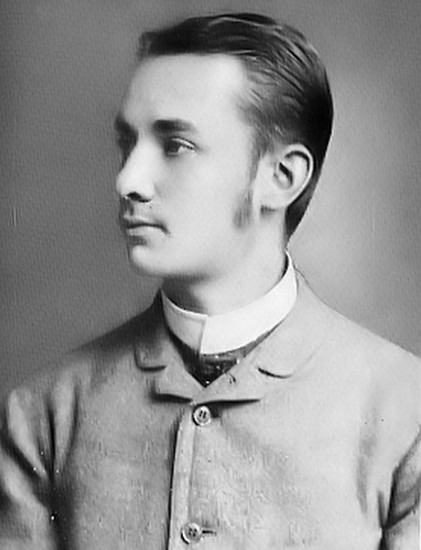

Хартмут Биндер, автор фундаментального исследования «Густав Майринк. Жизнь под чарами магии», скептически относится к этому анекдоту, представляющему Густава Майринка прототипом манновского «Доктора Фаустуса», но сам факт пересечения Майринка и Манна в годы работы последнего в редакции «Симплициссимуса» для него несомненен. Столь же бесспорен для Биндера и след размышлений Манна о Майринке в его новелле «Тонио Крегер»:

«Я знаю одного банкира, седовласого дельца, одаренного талантом новеллиста. К этому своему дару он прибегает в часы досуга, и, должен вам сказать, некоторые его новеллы превосходны. И вот, вопреки — я сознательно говорю „вопреки“ — этой возвышенной склонности, его репутация отнюдь не безупречна; более того, он довольно долго просидел в тюрьме, и отнюдь не беспричинно. Только отбывая наказание этот человек осознал свой дар, и тюремные впечатления стали главным мотивом его Творчества. Отсюда недалеко и до смелого вывода: чтобы стать писателем, надо обжиться в каком-нибудь исправительном заведении. Но разве тут же не начинаешь подозревать, что „тюремные треволнения“ не столь изначально связаны с его творчеством, как те, что привели его в тюрьму».

Можно по-разному относиться к этой оценке творчества Майринка, принадлежащей Томасу Манну. Для знатоков наследия Майринка очевидно, что его «тюремные впечатления» отнюдь не являлись «главным мотивом его Творчества». Но сам факт демонизации писателя в образе «доктора Фаустуса» в упомянутом анекдоте или в фигуре преступника, нарушающего границы бюргерского мира, в «Тонио Крегере» весьма знаменателен.

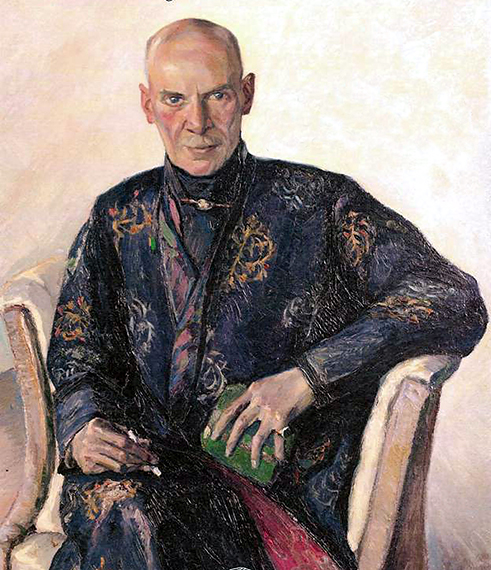

Густав Майринк действительно, как никто другой, мог бы претендовать на звание «Доктор Фауст ХХ века». Реальный мир его мало интересовал. Собственные видения — сновидения и грезы наяву — будоражили его ум. Используя медиумические практики, Майринк стремился к выходу за пределы реальности. И неважно, что в большинстве случаев то был выход в никуда. С одержимостью средневекового алхимика изучал и практиковал он всевозможные «тайные науки», с головой погружался в чтение эзотерических текстов, значение которых зачастую не мог уловить, поэтому обращался за помощью в их истолковании к адептам различных оккультных сообществ, но и здесь его не редко ждало разочарование — разношерстные мистики понимали в классических текстах еще менее, чем он сам.

Напомню, как подобные искания его далекого предшественника — доктора Фауста были отражены в народной книге «История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике», изданной Иоганном Шписом в 1587 году:

«…обратил доктор Фауст все помыслы свои на одно дело: чтобы любить то, что не пристало любить. К этому стремился он день и ночь. Окрылился он как орел, захотел постигнуть все глубины неба и земли. Ибо любопытство, свобода и легкомыслие победили и раззадорили его так, что стал он однажды испытывать некоторые волшебные слова, фигуры, письмена и заклятия…

Нашел доктор Фауст себе подобных, тех, что пользовались халдейскими, персидскими, арабскими и греческими словами, фигурами, письменами, заклинаниями, волшебством и прочим, как зовут подобные заклятия и колдовство. И подобные занятия суть не что иное, как искусство Дарданово, нигромантия, заклинания, изготовление ядовитых смесей, прорицания, наговоры и как бы еще подобные книги, слова и имена ни назывались. Это полюбилось Фаусту, он стал изучать и исследовать их день и ночь».

Сам Майринк описывал свой внутренний оккультный (т. е. таинственный, необъяснимый для него самого) опыт в незаконченном эссе «Проводник» (Der Lotse) следующим образом:

«Всевозможные колдуны, гадалки, сумасброды и юродивые, ошивавшиеся в Богемии, притягивали меня, как наэлектризованная палочка притягивает клочок бумаги. Десятками зазывал я к себе медиумов и, по крайней мере, трижды в неделю ночами напролет предавался спиритической практике в кругу друзей, которых успел заразить своей мономанией…

Казалось, из ночи в ночь кто-то невидимый гнал меня, подстёгивая ударами беспощадного бича, вперед через очередную непролазную трясину, полную обманчивых огоньков. Я скупал всё, что появлялось в литературе о медиумизме и сходных темах, — английские, американские, французские и немецкие книги. Один мираж за другим вставал на моем пути. Часто мне хотелось силой вырвать из своего сердца эту странную тягу к непостижимому, но всякий раз уже через несколько часов я понимал — слишком поздно. Это сознание приводило меня в ужас, но одновременно я чувствовал в глубине души … тайную радость».

Прекрасной иллюстрацией процесса демонизации писателя может служить история его тюремного заключения, о котором упоминает Манн в своей новелле. Майринк был взят под стражу по ложному обвинению в банковском мошенничестве. Казалось бы, вполне заурядная история. Но падкие до сенсаций журналисты не преминули сообщить, что обвиняемый, известный всей Праге оккультист и транжира, использовал в своих махинациях мистические связи. Речь здесь шла о связи банкира с адептами теософского братства, в котором он состоял, призывавших местное население становиться клиентами банковской конторы Майринка, не более того. Но авторы, писавшие о Майринке позднее, истолковали журналистские сообщения самым непосредственным образом — связи с мистическим обществом были осмыслены как сверхъестественные связи с оккультными силами. И даже сегодня приходится слышать, будто Майринк в свое время был обвинен в использовании черной магии в банковском деле.

Интересно, что сам писатель не делал ничего, чтобы развеять подобные слухи о себе. Более того, он сам способствовал их появлению на свет. Его официальные автобиографии являются плодом художественного творчества. К ним столь же мало доверия, как и к автобиографиям, скажем, Михаила Бахтина. Очевидно, что Майринк сочинял свою жизнь так же, как создавал свои романы с присущей им атмосферой таинственности и мистицизма. Всевозможные мистификации являлись для Майринка художественными средствами выражения его жизни.

Слушатели Майринка никогда не могли понять по его манере говорить, серьезен он или насмешлив, говорит правду или сочиняет на ходу. Вместе с тем все они, как один, были покорены его талантом рассказчика необыкновенных историй. Пауль Леппин вспоминал:

«Майринк в своем кофейном уголке виртуозно дирижировал своей метафизической толпой поклонников, рассказывая удивительные истории. Влиянию, которое исходило от него, поддавалась не только литературная Прага, но люди из самых разнообразных слоёв общества… Впечатляющим было число его врагов. Но были круги, которые любили его как современного Сократа, обвиненного в совращении молодежи и аморальной философии и приговоренного к смерти».

В описании Майринка, оставленном Максом Бродом, обращает на себя внимание внутренняя закрытость автора «Голема»:

«Выражение его лица было высокомерным, непроницаемым. Большие голубые глаза временами вспыхивали насмешливым, язвительным огнем. При этом он всегда двигался строго по внешнему краю тротуара, будто ему постоянно нужно было видеть всех окружающих его людей, не выпуская из поля зрения ни одного из них. Вскоре его одолевала усталость, и он шел дальше, не обращая внимания ни на кого; он вовсе не поднимал глаз. С благоговейным трепетом наблюдал я за ним издалека».

Другие современники Майринка были впечатлены его глазами — глазами одновременно медиума и сатира. Альфред Кубин после первой встречи с Майринком в 1905 году писал жене, что у его нового знакомого «глаза провидца, но иногда в них появляется хитрое выражение». Один журналист, бравший у него интервью отмечал, что во время разговора ощущал «сияние двух властных проникающих глаз, как будто вся сила этой личности была собрана в его взгляде и излучалась из его глаз».

Глаза, настороженно и одновременно иронично смотревшие на окружающий мир; глаза, полные сновидений, — такими глазами обладал не только Майринк, но и герои его романов. Внешний мир их мало занимает. Гораздо более значимым является для них мир внутренний. События, происходящие в реальности, затрагивают их душу лишь в том случае, если они являются своеобразным отражением их грез. Сновидения героев Майринка более реальны и значимы для них, чем обыденная жизнь.

Герой романа «Голем» делает признание, в котором без труда узнается внутренний опыт самого Майринка:

«Со мной случилось так, что однажды, на 21-м году, по-видимому, без всякой внешней причины, я проснулся как бы переродившимся. То, что мне до тех пор было дорого, представилось мне вдруг безразличным: жизнь показалась мне глупой сказкой об индейцах и перестала быть действительностью; сны стали достоверностью — аподиктической, безусловной достоверностью, понимаете: безусловною, реальной достоверностью, а повседневная жизнь стала сном.

Со всеми людьми могло бы то же самое случиться, если бы у них был ключ. А ключ заключается единственно в том, чтобы человек во сне осознал „форму своего я“, так сказать, свою кожу — нашел узкие скважины, сквозь которые проникает сознание между явью и глубоким сном».

Герой «Зеленого лика» Фортунат пребывает в двух мирах:

«Наконец, он пришел в себя. Он узнал голые, лишенные всяких украшений стены своей комнаты, и в то же время это были стены храма, расписанные фресками с изображением египетских богов. И то, и другое было реальностью. Он видел деревянные половицы и одновременно каменные плиты, устилающие пол храма, — два взаимопроникающих мира, они совершенно сливались и все же существовали сами по себе, как будто он бодрствовал и грезил в одну и ту же секунду.

Фортунат коснулся рукой оштукатуренной стены, ощутил ее шероховатость и, однако, ничуть не сомневался в том, что его пальцы гладят высокую золотую статую, в которой он узнал богиню Исиду на ее величественном троне.

Его обыденному человеческому сознанию сопутствовало какое-то новое, которое обогащало его восприятием нового мира, обволакивающего и преображающего старый и все же чудесным образом сохраняющего его».

Автор «Белого доминиканца» размышляет о своем герое:

«Однажды, уже в разгар работы над романом, я… вдруг подумал: а не является ли этот Кристофер Таубеншлаг моим „я“, отколовшимся от меня? Неким на время пробудившимся к самостоятельной жизни, безотчетно во мне зародившимся и мною порожденным фантастическим созданием? Говорят, бывает такое с людьми, которые видят призраков и даже ведут с ними беседы!»

Отец героя наставляет его:

«Не придавай жизненным событиям слишком большого значения, но серьезно относись к снам, и тогда все сразу изменится к лучшему: сновидение станет твоим вожатым, а не будет, как теперь, шутом в клоунском наряде из пестрых клочков — воспоминаний о дневных событиях…

Постижение науки сновидений есть первая ступень мудрости. Ума мы набираемся в жизни, мудрость проистекает из снов. Сны бывают разные — скажем, «сон наяву», в этом случае мы говорим: „Нашло озарение“ или „Вдруг осенило“, но бывают и видения, которые нам снятся, и смысл их раскрывается в символических образах. Все истинное искусство также рождается в царстве сновидений. А равно и дар фантазии. Люди, когда говорят, пользуются словами, язык снов — это живые образы…

Сновидение — это мост между бодрствованием и сном, и оно же — мост между жизнью и смертью…Пожалуй, в стране сновидений мне вольготнее, чем многим другим, я обрел там зримый облик и, так сказать, постоянное пребывание, но я все же должен заснуть, закрыв глаза, если хочу увидеть что-то в мире сновидений. И, наоборот, бодрствуя здесь, я не могу увидеть ничего из того мира. Есть люди, способные созерцать оба мира в одно время; правда, людей таких очень, очень мало…

Потусторонний мир даже более реален, чем мир земной. Эти два мира — зеркальные отражения друг друга, нет, вернее будет сказать по-иному: земной мир есть отражение потустороннего, именно так, не наоборот».

В мире собственных грез живет и герой «Вальпургиевой ночи»:

«Странный, прямо-таки несусветный мир вокруг гладоморни, с его былями и легендами, пробудил в Оттокаре еще в детские годы тягу к мечтательству, к возведению воздушных замков, и тогда уже реальная жизнь, такая убогая и утесненная узкими границами, казалась ему враждебным миром неволи.

Ему даже не приходило в голову связывать свои мечты и томления с какими-то свершениями в земной юдоли. Время, в которое он жил, исключало всякие планы на будущее…

Воображение уносило его в чужедальние края, погружало в такую глубь времен, которая недоступна человеческому взору, и он извлекал из этих глубин невиданные звучащие сокровища. Это настолько захватывало юношу, что стены вокруг исчезали и его обступал новый и вечно обновляющийся мир, сверкающий красками и полный звуков».

Восхищенный собственными визионерскими переживаниями, герой романа «Ангел западного окна» восклицал:

«Да что же это за фантазии, что за сны наяву, средь бела дня?! …я был другим, и я был самим собой, я в одно время был и здесь, и там, на своем месте и где-то далеко, за пределами бытия, вне своего существа… Я был „я“, но и не „я“, а другой… я стал Джоном Ди, каким он сам себя знал и помнил, и одновременно Джоном Ди, который существовал в моем сознании. Что-то сместилось, а каким образом… выразить это словами не берусь».

Подобное мироощущение было свойственно, разумеется, и создателю этих героев. Он жил в мире собственных грез и свою задачу как художника видел в познании собственного внутреннего мира: «Смысл его (искусства, — Д.С.) более глубокий: в самом художнике пробудить некое сверхъестественное чутье, особую восприимчивость, которые заявляют о себе в первую очередь тем, что зовется безошибочным художественным чутьем… художник — это человек, в чьем мозгу духовное, магическое перевешивает материальное».

В эссе «Магия в глубоком сне» Майринк настаивал на том, что путь познания бытия лежит через бездны сновидений. Только погрузившись в свой внутренний мир, возможно понять все, происходящее вокруг:

«…должны существовать тайные источники магических знаний и сил, которые столь надёжно скрыты от нашего дневного сознания, что, если мы хотим приблизиться к ним, нам придется побороть свой страх и погрузиться в непроглядные глубины сна. Там, на дне, покоится центр бытия — незыблемый полюс Вселенной, та искомая Архимедом точка опоры, установив на которую свой легендарный рычаг великий философ собирался перевернуть земной шар. Однако добраться до этих сокровенных источников чрезвычайно сложно — поистине, нет задачи труднее на пути самосовершенствования».

В этом и подобных высказываниях Густава Майринка прослеживается его устойчивая бессознательная ассоциация сновидческого с магическим, мира грез со сферой мистицизма. Когда Майринк ссылается на Парацельса, который «придерживался взгляда, что человек отчасти принадлежит сверхъестественному миру и живет в нем, сам того даже не осознавая», он имеет в виду себя и собственную жизнь в мире сновидений. Майринк чувствует себя как дома именно в этом мире грез, и нет ничего удивительного в том, что его «потусторонний» мир для него истинно реален, в отличие от «призрачного» мира простодушных бюргеров. В эссе «Оккультизм» эта позиция великого мечтателя выражена предельно четко:

«За долгие годы, что провел я в изучении оккультных событий, — правда, несколько иных, не спиритического характера, — я сам пришел к теории, про которую не смею утверждать, что верна она с философско-научной точки зрения, но которая помогает мне все, что я пережил и изучил, обдумать до самого последнего предела, объяснить любые возможные феномены. Я могу и хочу привести здесь только „вершки“ данной теории; они выражаются в следующем: объективной реальности не существует вообще, есть только одна реальность — субъективная. Все, что имеет форму, является только субъективным, увиденным лишь мною и лишь потому реальным, и никогда объективно-действительным».

Отсюда становится понятным весь гротескный мистицизм Майринка: жизнь героев сразу в двух мирах, неуловимость сути происходящих событий, связанных какими-то весьма субъективными ассоциациями, калейдоскоп времен и местопребываний героев, пронизанность жизни самых обычных персонажей эзотерическими метафорами и эсхатологическими откровениями — «болезненное сплетение странных головоломных снов, сотканных из бессвязных понятий, из прошлого и будущего» (Bal Macabre).

Вся эта поэтика объясняется тем, что Майринк создавал свои романы так, как видел сны. По словам Хартмута Биндера, черновики писателя свидетельствуют о том, что он сначала оставлял на бумаге собственные сновидения в виде отдельных сцен, разделенных абзацем или чертой, и только потом связывал их в единый сюжет. Весь мистицизм произведений Майринка сродни сновиденческому косноязычию. И ключ к нему лежит не столько в эзотерических учениях и тайных доктринах, сколько в тонкой душевной организации самого писателя. Чтобы понять его тексты, совсем не обязательно изучать алхимию, Каббалу и тантрический буддизм, достаточно вслед за ним погрузиться в удивительный мир его сновидений.

Сновидческая поэтика Майринка может быть прочитана и понята в контексте с другими визионерскими текстами первой половины XX века, скажем, с романом Finnegans Wake Джеймса Джойса. Умберто Эко в своих «Поэтиках Джойса» отмечал:

«У Джойса с самого начала было четкое представление о том, что если „Улисс“ был историей одного дня, то „Финнеганов помин“ будет историей одной ночи. Поэтому идея сновидения (и сна) с самого начала главенствует в общем плане произведения…

„Когда я стал писать о ночи, я в самом деле не мог, я чувствовал, что не могу употреблять слова в их обычной связи. Они в этом случае не выражают того, каковы вещи ночью, в разных стадиях — сознательной, потом полусознательной, потом бессознательной. Я обнаружил, что этого не сделать посредством слов в их обычных отношениях и связях“…

„Помин“ должен был строиться по логике сна, в котором именно самотождественность персонажей смешивается и перепутывается, и одна-единственная мысль, одно воспоминание о том или ином факте облекается в ряд символов, связанных с ним неким странным образом. То же самое произойдет со словами, которые будут ассоциироваться друг с другом самыми свободными и немыслимыми путями, чтобы одним-единственным выражением подсказать целый ряд идей, крайне далеких друг от друга. Это тоже сновидческая техника, но в то же время и что-то вроде техники лингвистической…

Таким образом, он решает, что его книга будет написана «согласно эстетике сновидения, где каждая форма умножается и продлевается, где видения переходят из тривиальных в апокалиптические, где мозг пользуется корнями слов, чтобы извлечь из них другие, способные поименовать его фантазмы, его аллегории, его аллюзии».

Источник творчества Майринка и Джойса один и тот же — расколотость собственного душевного мира, единство которого они пытались восстановить. Элементы разбитой душевной мозаики один пытался соединить преимущественно посредством магических связей, другой — посредством мифологических. Впрочем, задолго до публикации «Улисса» Майринк изобразил в романе «Зеленый лик» героев, пытавшихся найти убежище от ужасов реального мира в мифологическом самоотождествлении:

«У нас у всех здесь есть духовные имена. Ян Сваммердам, к примеру, царь Соломон, его сестра — Суламифь, а я Габриэла — это женская ипостась архангела Гавриила, по обыкновению меня называют Хранительницей порога, ибо мой долг — собирать рассеянные по всему свету души и возвращать их в райские кущи…

Наша цель — жизнь вечная… Всякое имя обладает потаенной силой и, беспрерывно произнося имя не устами, а в сердце своем, покуда оно не будет днем и ночью пронизывать все наше существо, мы насытим духовной силой кровь, которая в своем токе по жилам обновит и нашу плоть…

Боже, какое блаженство видеть, как сбывается обетование… и сюда из горних миров слетаются великие духи, дабы окружить своим сонмом Авраама — это духовное имя Ансельма Клинкербогка, ибо он воистину праотец, — и здесь в убогом квартале Амстердама заложить краеугольный камень нового Иерусалима. И вот пришла Мари Фаатц („Прежде она была проституткой, а теперь сестра Магдалина“…) И вот воскрешен, вырван из лап смерти Лазарь!»

Стоит упомянуть еще об одном душевном качестве, сближающем двух визионеров, а именно о самоиронии. Майринк вполне мог бы отнести к самому себе ироничное высказывание Джойса в «Finnegans Wake» о собственной личности: «Проклятый дурак, анарх, эгоарх, иересиарх, ты выпестовал свое иязвитское королевство на вакууме своей собственной, в высшей степени сомнительной души».

Возвращаясь к метафоре о разбитой душевной мозаике, стоит отметить, что восстановление этой мозаики оказалось неразрешимой задачей как для Джойса, так и для Майринка. Последний предельно честно признавался в этом в рассказе «Болен», повествующем о мальчике, сидевшем в общей комнате санатория рядом с мамой и пытавшемся собрать в коробку костяшки домино. Как бы ни укладывал он их, всякий раз в ряду не хватало одной костяшки. «Не зная, что делать, он уцепился за мать и принялся отчаянно теребить ее, чтобы показать эту явную асимметрию. Единственное, что он мог выдавить из себя при этом, было слово „мама“…»

Женщина, беседовавшая в это время с соседкой, предложила сыну сложить костяшки поперек. Он снова лихорадочно принялся за работу, но в этот раз одна костяшка оказалась лишней. Ребенок опять бросился к матери, но женщина не стала помогать ему в решении его задачи, отправив его спать:

«Мальчик не произнес ни единого звука, он просто стоял и озирался по сторонам с безумным взором — такого неистового отчаяния я еще никогда в жизни не видел… Я погрузился в воспоминания о самых мрачных событиях в моей жизни — они уставились друг на друга расширенными зрачками, как точечки на белых костяшках домино, словно искали что-то неясное и смутное, а я хотел уложить их в зеленый гробик памяти, но всякий раз их оказывалось либо слишком много, либо слишком мало».

История эта не буквально, но метафорически максимально автобиографична. Само название рассказа; ребенок с матерью, старавшийся сложить воедино нечто разбросанное в беспорядке; отчаянный призыв к матери, оставшейся равнодушной к проблеме сына; и чудовищная безысходность в глазах несчастного ребенка. Трагически изобразив эту невозможность воссоздания целостной картины собственного душевного мира, Густав Майринк тем не менее находил в ней и позитивный аспект, оставляющий простор для романтической фантазии. Пропущенный элемент мозаики создавал в воображении смотрящего оригинальное видение картины; нечто потерянное и неизвестное составляло притягательную загадку, неизменно порождающую желание разгадать ее. Так, герой «Ангела западного окна», работая над воссозданием образа Джона Ди, размышляет:

«Значит, постараюсь предельно добросовестно разобраться в хаотическом нагромождении руин и представить все в мало-мальски доступном пониманию виде… Конечно, картина все равно получится вроде мозаики, из которой выпали многие камешки. Но разве не бывает, что руина очаровывает нас больше, чем лишенное изъянов изображение, которое время пощадило? Загадочно изменяются очертания улыбающихся губ, они вдруг превращаются в скорбную складку искаженного болью лица, загадочно вперяет в нас свой взор око из-под выщербленного чела, загадочно вспыхивает на источенной временем картине багровая капля. Загадки, загадки…»

Увлеченные загадками Майринка, его читатели свободно фантазировали над его текстами, создавая многочисленные тексты поверх изначального образца так, что вскоре сам этот образец исчезал из вида. Его место занимали всевозможные интерпретации и вариации на тему, скрывавшие под собой не только исконный оригинал, но и фигуру его творца, стававшую предельно призрачной и необъяснимой. Таким образом и тексты Майринка, и сама его жизнь со временем становились все более загадочными и парадоксальными. В качестве примера того, как свободная фантазия читателей Майринка наделяла его творчество собственными смыслами, можно упомянуть своеобразные рефлексии большого мечтателя Юлиуса Эволы по поводу «Ангела Западного окна». Сделав акцент на непроработанности мифологических и эзотерических мотивов в романе, Эвола озадаченно замечал:

«Совершенно неясна роль, которую играет Джейн в действии романа. В частности, Джон Ди, воскресающий в обличье барона Мюллера, в своих взаимоотношениях с Джейн-Иоганной не проявляет тех черт, которые свойственны мужественному характеру посвященного. Вместо этого все опускается до человеческого, почти сентиментального уровня. Столь же неясным остается и смысл конечной жертвы Джейн».

Непроработанность, хаотичность и неясность образов присутствуют именно в видении Эволы, но не в романе Майринка. Он увидел в произведении писателя отражения собственных эзотерических представлений, не более того. Поэтому не понял ни важной роли образа Джейн, ни значения ключевых сцен романа, которые следовало бы сопоставить не с собственными эзотерическими знаниями и фантазиями, а с перипетиями жизни и творчества Майринка.

Большинство романов Майринка повторили судьбу «Неведомого шедевра» Бальзака с той только разницей, что не сам автор, но его читатели (интерпретаторы и всевозможные последователи как в сфере литературного, так и в области оккультного) скрыли его изначальные образы за собственными густыми экспрессивными мазками. В качестве примера такого сотворчества могут быть упомянуты работы по Майринку Владимира Крюкова. Они призваны, видимо, очаровать современного читателя Майринка, пробудить интерес к его творчеству, но на деле только мистифицируют как тексты, так и саму личность и без того загадочного писателя.

Свою задачу я вижу в ином — в восстановлении изначальной мозаики душевного мира Густава Майринка. Несмотря на всю свою закрытость и непонятость для себя самого, он в достаточной степени смог выразить себя в своем творчестве, выразить свои душевные терзания, страхи и надежды. Прочесть Майринка — прочесть не буквально, а психологически — позволяет мне и биографический материал, сохранившийся о нем. Мозаика его душевного мира восстанавливается в гармоничную картину, лишенную различного рода эзотерических фантазий, «эволовых» противоречий и мистических привнесений.

Вместе с тем следует помнить, что Майринк был причастен магической традиции, он воспринимал окружающий его мир как маг и пытался в своем творчестве магически влиять на этот мир. Речь здесь идет вновь-таки не об оккультных сказках, хорошо известных по соответствующей литературе, а о весьма специфической психокультуре, зародившейся в архаическую эпоху и развивавшейся на протяжении тысячелетий.

Понимание душевного мира Майринка будет неполным вне контекста этой психокультуры. Его мир — гармоничная часть гораздо более обширной магической мозаики, с рассмотрения которой я предлагаю начать знакомство с творчеством Майринка. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ