Юрий Олеша. Дневник. 1.

2 марта, 2012

АВТОР: admin

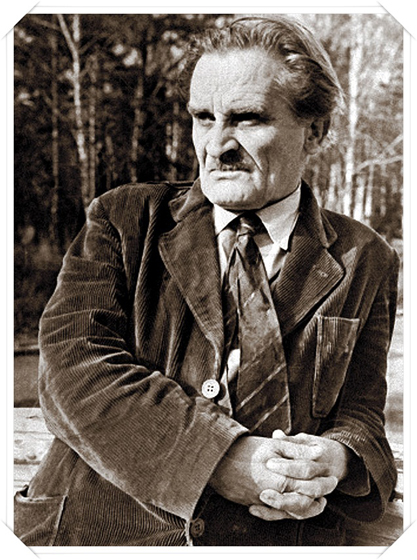

3 марта (по новому стилю) 1899 года родился Юрий Олеша – возможно, самый недооцененный гений советского времени. Он более всего известен как автор «Трех толстяков» и романа «Зависть», а также как персонаж множества литературных и около литературных анекдотов: мол, сидел такой великий спившийся писатель в столовой Дома литераторов, пил водку и говорил всякие занятные вещи… Он и сам поддерживает этот образ в своей «Книге прощания».

Олеша – фигура во многом трагическая, а его тексты – для его времени были типичной неудобной литературой. Хотя первые же его книги, вышедшие в конце 20-х, принесли ему славу, в дальнейшем он просто не находил себе места, был буквально выдавлен на литературную обочину… По этому поводу он писал жене: «Просто та эстетика, которая является существом моего искусства, сейчас не нужна, даже враждебна — не против страны, а против банды установивших другую, подлую, антихудожественную эстетику». После смерти писателя, в 1960 г. вышла книга под названием «Ни дня без строчки». По сути, это тот же самый текст, который почти сорок лет спустя появился под заголовком «Книга прощания» (М.: «Вагриус»), дневниковые записи, которые, на самом деле, не что иное как еще один роман Олеши (он пишет и постоянно делает оговорку – вроде бы хотел писать роман, а пишу дневник!). Но в советское время книга была сильно порезана цензурой, а вагриусовское издание воспроизвело нам ее полностью.

«Перемены» публикуют несколько фрагментов «Книги прощания», дающих представление о том, насколько блестящ и сложен был этот человек. И насколько актуальными многие из его размышлений остаются в наше время. Для затравки цитата из дальнейших фраментов:

Юрий Олеша. Фрагменты «Книги прощания»

20 января 1930

Будущим любителям мемуарной литературы сообщаю: замечательнейшим из людей, которых я знал в моей жизни, был Всеволод Мейерхольд.

В 1929 году он заказал мне пьесу.

В 1930 году в феврале-марте я ее написал.

Зимой 1931 года он стал над ней работать.

Я хочу написать книгу о том, как Мейерхольд ставил мою пьесу.

Пьеса называется «Список благодеяний».

Я ее писал в Ленинграде, в «Европейской» гостинице, в № 2-а. Пьеса о «советском» и «европейском».

Я никогда не был в Европе. Побывать там, совершить путешествие в Германию, Францию, Италию — моя мечта. Вижу во сне иногда заграницу. Что же это за мечта? Быть может — реакционная? Попробую разобраться в этом.

Я детство и юность провел в Одессе. Этот город сделан иностранцами. Ришелье, де Волан, Ланжерон, Маразли, Диалег-мено, Рапи, Рено, Бонифаци — вот имена, которые окружали меня в Одессе — на углах улиц, на вывесках, памятниках и оградах. И даже позади прозаической русской — Демидов — развевался пышный парус Сан-Донато.

Приморская местность называлась — Ланжерон. Так мы и говорили:

— Идем купаться.

— Куда?

— На Ланжерон!

Скороговоркой, местным ужасным говором произносится это пышное слово: Ланжерон. Как если бы в Москве говорили: на Зацепу. Между тем Ланжерон не есть название местности, сложившееся вследствие каких-либо природных ее особенностей, этнографических, Ланжерон — целиком на местность перенесенная фамилия французского графа. Вероятно, он был эмигрант французской революции и, служа Екатерине, строил Одессу.

В порту есть набережная, именуемая Деволановской.

Что может быть хорошего в лексике порта, создавшего слова «штамп», «жлоб», «шмара»? Так и слово «Деволановская» звучало для меня полузапретным словом из босяцкого словаря, вроде слова «обжорка». Но однажды, когда прислушался более осмысленно, внезапно в этом слове частица «де» несколько отодвинулась…

Улицы там обсажены платанами и акациями. Прекраснейшее дерево мира — платан! Я думаю, что его можно назвать антилопой растительного царства. У этого дерева есть пах. Оно могущественно и непристойно.

В Одессе я привык к латинскому S и L. И по происхождению я поляк — славянин, но католик.

Мир до войны был чрезвычайно велик и доступен. Я ожидал, что путешествия будут самым легким делом моей жизни.

Мне повезло: я родился в те годы, когда исполнялись фантастические мечты человечества. И — как ужасно! — ныне вспоминая, я не могу припомнить, как, когда, где я увидел впервые полет летательной машины.

Во всяком случае, за городом сияло поле, безымянное, сладко-зеленое… Там никому неведомые люди, странные сообщники моего детства, заговорщики против скарлатины и прочих страхов детства (а детство полно ими и это главный яд на золоте детства — яд, испускаемый семьей!) — производили то, что считалось детской забавой: начинали авиацию. Был между мальчиками и пионерами авиации союз! Мы первые их приветствовали, поверили и влюбились в них. Подобно тому, как и кинематограф нашел первую поддержку в нас — в мальчиках, которые, теперь выросши, помнят, что авиация, биоскоп — что все это, что ныне стало духом эпохи — кино, спорт, полет Линдберга, — что все это относилось семьей к области преступлений и наказаний детства, в тот же ряд, в который включались драка, находка или потеря перочинного ножа, поедание дынь, приключения Тома Сойера.

Я был европейцем, семья, гимназия — было Россией.

Спорт — это шло из Европы.

В детстве я жил как бы в Европе. Запад был антиподом домашнего.

Образ Одессы, запечатленный в моей памяти, — это затененная акациями улица, где в движущейся тени идут полукругом по витрине маленькие иностранные буквы. В Одессе я научился считать себя близким к Западу. Я видел загородные дороги, по сторонам которых стояли дачи с розами на оградах и блеском черепичных крыш. Дороги вели к морю. Я шел вдоль оград, сложенных из камня-известняка. Он легко поддается распилке и в строительство поступает правильными параллелепипедами, оставляющими на руках желтоватую муку. Желтоватые стены дуют пылью, розы падают на них, скребя шипами.

Каждая дача была барским особняком.

Там, в блужданиях по этим дорогам, составил я свои первые представления о жизни.

Жизнь, думал я, это вечное лето. Висят в лазури балконы под полосатыми маркизами, увитые цветением. Я буду учиться, я способный, — и если то обстоятельство, что я сейчас беден, вызывает во мне горечь, то горечь эта приятна, потому что впереди вижу я день исполнившихся мечтаний. Я буду богат и независим. Я ощущаю в себе артистичность и знаю, что профессия, которой я овладею, даст мне свободную жизнь в обществе богатых и влиятельных.

По дорогам моего детства прошли первые автомобили. Я помню смерть гонщиков, изображенную на фотографиях, перепечатанных из иностранных журналов. Человек в шароварах, собранных у щиколоток, и в собранной у горла куртке лежал, разметав руки, вниз головой поперек склона, из которого косо росло дерево. На груди лежащего нашит был белый плат с цифрой 5.

Фотография одноцветна, но я знаю, как зелен склон и дерево и какая синева сияет над убитым гонщиком. Имя этой зелени, и синеве, и дереву — Запад.

Я буду богат и независим. Уверенность эта появилась во мне очень рано, она была самой простой, самой инстинктивной мыслью моего детства, и то, что был я членом бедной семьи, не только не ослабляло этой надежды, но даже, напротив, еще более способствовало ее укреплению.

Мне говорили, что не в знатности и не в богатстве дело, а в одаренности и настойчивости, и ставили мне в пример многих, кто, выйдя из нищеты, достигал высот, до которых редкому богатству и редкой знатности удавалось дотянуться.

Я был совершенно спокоен за свое будущее. Поэтому я никогда не завидовал. Если и существовал круг людей, куда порой трудно было мне проникнуть, — то зато между вещами, замкнутыми этим кругом, и мною существовало содружество, и в нем главенствовал я. Чужая ограда не пугала меня и не угнетала моих чувств. Напротив, поставив на нее локти и глядя в чужой сад, я как бы взвешивал то, чем обладали другие, сравнивая его с тем, чем буду обладать я. Ни статуи чужих садов, ни цветники, ни дорожки, сверкающие суриком гравия, не раздражали моего самолюбия, когда я, маленький гимназист, приходил из города готовить к переэкзаменовкам богатых сверстников.

Мир принадлежит мне. Это была самая простая, самая инстинктивная мысль моего детства. Я так свыкся с ней, что даже не нуждался в заносчивости. Напротив, я был скрытен и молчалив и лучше всего чувствовал себя в одиночестве, стараясь даже придавать этому одиночеству сходство с отверженностью, чтобы тем более сладости находить в напитке, поившем мои соки. Напиток этот был — предвкушение. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Олеша никогда не «сидел в столовой Дома литераторов». Каждый вечер он проводил на первом этаже ресторана Националь — «полукруглой» его части.

Игорь, какая разница, где он в точности выпивал, а где не выпивал. Например, в Доме Герцена выпивал, о чем сам пишет подробно в следующих частях этой публикации ( http://www.peremeny.ru/blog/10855 ). Речь у нас в предисловии идет о том мифе, который сформировался об Олеше в массовом сознании. Тот факт, что в массовом сознании зафиксировано это место под именем «Дома литераторов», доказывает, к примеру, статья об Олеше в Википедии. Цитата оттуда: «Олешу часто можно было видеть в Доме литераторов, но не выступающим в залах, а внизу в ресторане, где он просиживал со стаканом водки. Денег у него не было, удачливые советские писатели почитали за честь угостить истинного писателя, прекрасно осознавая его огромный талант и невозможность реализации его»