Побег к себе, или Что такое искусство. Ночь нежна и Крейслериана

15 мая, 2014

АВТОР: Глеб Давыдов

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ.

А теперь примеры.

Для начала замечу, что любое произведение (не только искусства, а вообще любое проявленное творение) это проявление Сознания, и в этом смысле создано из Self. Даже и личность (эго, персонаж, ошибочный и ложный образ себя) — тоже творение Self (Муджи называет это творение постоянно меняющимся автопортретом Сознания, который Сознание некоторое время ошибочно принимает за себя, чтобы переживать определенные, иначе недоступные опыты; «ЭГО это модификация Сознания, — говорит он, — но в очень ограниченном проявлении»). Но когда Сознание хочет вернуться к своей изначальной, подлинной природе, хочет вспомнить себя как безграничное, неизменное, вечное, целое, оно берет «за шкирку» художника, наделяет его свойствами творца (или, иначе глядя, позволяет ему отрешиться от восприятия себя как личности и осознавать себя творцом) и «заставляет» создать произведение, написанное в чистом виде (или почти в чистом виде) из Self. Без примесей и заблуждений. Такие творения называют «гениальными», а в особых случаях «священными». Иногда говорят, что их написал Дух Святой (Библия). Но это необязательно священные тексты. В светских произведениях искусства тоже множество таких. И они преобразуют мир (о чем говорилось выше) в не меньшей степени, чем священные.

Кстати, насчет «за шкирку» — это иногда буквально происходит так, то есть помимо сознательной (личностной) воли художника. Вспомним , оно об этом. Это вообще довольно распространенный сюжет, в котором отчетливо можно усмотреть некий конфликт личности (ложного я) с естественным ходом событий (Self), божественной волей. У личности всегда есть свои какие-то желания, свое видение того, как должно быть, а как не должно, и т. д. В частности, ей кажется, будто она точно знает, когда ей писать, а когда нет. И что ей писать, а что нет. И как должен развиваться сюжет произведения. Но потом приходит Муза (божественная воля, Self) и делает так, как есть. О почти насильственном блаженстве сочинительства часто писал Эрнст Теодора Амадей Гофман. Он вообще очень сильно писал о сущности искусства, и почти все его тексты написаны из Self лишь с незначительными искажениями личности, что, впрочем, отразилось и в трагической судьбе самого Гофмана. Например, вот фрагмент «Крейслерианы»: изображая композитора Иоганнеса Крейслера, Гофман очень точно показывает все эти противоречия между неуемной весьма специфической личностью и того Аполлона, который «требует поэта к священной жертве». «Иоганнес носился то туда, то сюда, будто по вечно бурному морю, увлекаемый своими видениями и грезами, и, по-видимому, тщетно искал той пристани, где мог бы наконец обрести спокойствие и ясность, без которых художник не в состоянии ничего создавать. Оттого-то друзья никак не могли добиться, чтобы он написал какое-нибудь сочинение или не уничтожил уже написанного. Иногда он сочинял ночью, в самом возбужденном состоянии; он будил жившего рядом с ним друга, чтобы в порыве величайшего вдохновения сыграть то, что он написал с невероятною быстротою, проливал слезы радости над удавшимся произведением, провозглашая себя счастливейшим человеком… Но на другой день превосходное творение бросалось в огонь». В данном случае мы видим ложное я в его весьма специфическом изводе — эго-личность, одетую в костюм «эксцентричного художника». Весьма тяжелый случай, от которого как раз и страдал сам Гофман, бывший и в самом деле в постоянном (невольном) контакте с Self, но принимавший себя, по всей видимости, по-прежнему за ограниченное человеческое существо с определенными параметрами.

Мне проще показать это на примере текстов, так как я немного знаком с тем, как они создаются. Особенно отчетливо ощущается Присутствие на примере лирических стихотворений. Однако для примера попробуем взять также и пару романов. Например, «Ночь нежна» Фицджеральда и «Анна Каренина» Толстого.

По каким признаками можно определить, что текст написан из Self? С одной стороны это, конечно, просто ощущение, передающееся сквозь слова состояние легкости и полета. С другой стороны это особые образы, указывающие на собственно Self в той или иной ее ипостаси. Причем текст может внешне казаться ярким описанием обусловленного сознания, сознания в состоянии ЭГО, он может быть оформлен так, будто написан из этого ограниченного состояния, однако по некоторым признакам можно обнаружить, что за этой обусловленностью светится Self. Впрочем, конечно, гораздо проще да и приятнее обнаруживать Сознание там, где оно уже пробуждается к своей истинной природе. И тогда его свет заражает читателя, вдохновляет гораздо сильнее. Мы посмотрим именно на такие примеры.

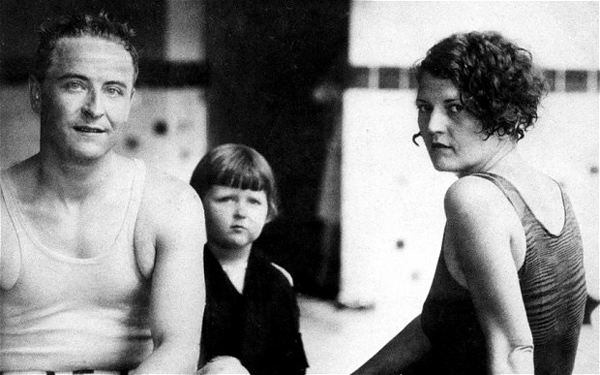

Начнем с «Ночь нежна». Во-первых, надо заметить, что тот мир богатых и прекрасных людей, на котором был помешан Фицджеральд, вообще снаружи выглядит как мир вечных и счастливых богов. По сути, он был для Скотта символом Self (разумеется, сам писатель не осознавал этого), то есть, как и многим людям, этот мир виделся манящим источником счастья. По ходу своих творений он как бы развенчивает для самого себя этот мир, но поначалу рисует своих богатых персонажей именно как богов. И вся атмосфера вокруг них насыщена этим ароматом Self — радостью, гармонией, счастьем, беззаботностью, естественностью.

Сперва атмосфера:

«Розмэри вернулась на берег и, прикрыв халатом уже саднившие плечи, снова улеглась на солнце. Человек в жокейской шапочке обходил теперь своих спутников с бутылкой и стаканчиками в руках, и настроение их все повышалось, а расстояние между ними становилось все меньше, пока наконец все зонты не сбились вместе, и под одним общим навесом сгрудилась вся компания; как поняла Розмэри, кто-то собирался уезжать, и решено было последний раз выпить на прощанье. Даже дети, возившиеся в песке, почувствовали, где центр веселья, и потянулись туда. Розмэри почему-то казалось, что все веселье исходит от человека в жокейской шапочке.

На небе и на море господствовал полдень — даже белая панорама Канна вдали превратилась в мираж освежительной прохлады; красногрудый, как малиновка, парусник входил в бухту, волоча за собой темный хвост — след открытого моря, еще сохранявшего свою синеву. Казалось, все побережье застыло в неподвижности, и только здесь, под зонтами, просеивавшими солнечный свет, не прекращалась пестрая, разноголосая кутерьма.

Розмэри увидела Кампиона, который шел к ней, но остановился, не дойдя нескольких шагов; она поспешила закрыть глаза, притворяясь спящей, и когда она снова приоткрыла их, перед ней качались два зыбких, расплывчатых столба — чьи-то ноги. Этот кто-то пытался шагнуть в большое, желтое, как песок, облако, но оно уплыло в бескрайность раскаленного неба. Розмэри и в самом деле уснула».

Характерно то, как Розмари видит Дика Дайвера (он же «Человек в жокейской шапочке») и всю его тусовку. В сущности, она видит в них свое истинное Я. Но писатель неизменно уже здесь вворачивает ремарки относительно того, что все это не так уж просто и легко, как ей кажется:

«В своей наивности она горячо откликалась на расточительные шалости Дайверов, не догадываясь, что все это далеко не так просто и не так невинно, как кажется, что все это тщательно отобрано на ярмарке жизни с упором не на количество, а на качество; и так же, как и все прочее — простота в обращении, доброжелательность и детская безмятежность, предпочтение, отдаваемое простейшим человеческим добродетелям, — составляет часть кабальной сделки с богами и добыто в борьбе, какую она и вообразить себе не могла. Дайверы в ту пору стояли на самой вершине внешней эволюции целого класса — оттого рядом с ними большинство людей казалось неуклюжими, топорными существами, но уже были налицо качественные изменения, которых не замечала и не могла заметить Розмэри».

Дайвер в начале романа — этакий полубог, которого Розмари и вовсе воспринимает как бога и без памяти влюбляется в него. Дик Дайвер ведет себя легко и естественно со всеми. Настолько естественно, что заражает этой естественностью даже самых неуклюжих и скованных персонажей. Позволяет всем вокруг побыть самими собой. Эта «харизма» в человеке и есть проявление Self. Человек в такие моменты в меньшей степени личность, а в большей степени То, играющее и танцующее Божество, не задумывающееся ни о своей природе, ни о своих действиях, живущее здесь и сейчас, принимающее себя и мир полностью, такими, какие они есть. Выглядит это так:

«Поводом к веселью служил порой пустяк, раздутый не по значению, и в такие периоды Дик был совершенно неотразим. От него исходила сила, заставлявшая людей подчиняться ему с нерассуждающим обожанием, и лишь какие-нибудь закоренелые брюзги и маловеры могли против этой силы устоять. Реакция наступала потом, вслед за трезвой оценкой допущенных сумасбродств и излишеств. (То есть когда в Дайвере включается психологический ум, начинающий копаться в произошедшем, и в такие моменты Дик уже начинает быть как личность, каким мы его видим уже к концу романа, — Г.Д.). Оглядываясь назад, на вдохновенный им карнавальный разгул, он ужасался, как ужасается иной полководец, взирая на кровавую резню, к которой сам дал сигнал, повинуясь безотчетному инстинкту.

Но те, кто хоть на короткий срок получал доступ в мир Дика Дайвера, уже не могли-об этом забыть; им казалось, что он не случайно выделил их среди толпы, распознав их высокое предназначение, из года в год оставшееся погребенным под компромиссами житейской обыденщины. Он быстро завоевывал все сердца необычайной внимательностью, подкупающей любезностью обращения; причем делалось это так непосредственно и легко, что победа бывала одержана прежде, чем побежденные успевали в чем-либо разобраться. И тогда без предупреждения, не давая увянуть только что распустившемуся цветку дружбы, Дик широко распахивал перед ними ворота в свой занимательный мир».

Читателю должно быть хорошо знакомо это ощущение. Все мы иногда впадаем в такое состояние легкости и естественности. Все мы так или иначе сталкивались с людьми, от которых веет этой легкостью. С которыми рядом просто приятно находиться. И после общения с которыми чувствуешь еще некоторое время потом этот прекрасный и радостный аромат. Это и есть аромат Self. И чувствовать его мы можем по той причине, что эта Self — и есть наша истинная природа. Это мы. И мы чувствуем этот аромат до тех пор, пока не начинаем снова принимать себя за какую-то определенную личность. Пока не вспомним о наших повседневных делах и планах. Тем самым добровольно заключив себя снова в оковы ложного образа себя…

А теперь поговорим о Толстом. О Self в его романах. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ