Тантра и возможности литературы

23 мая, 2025

АВТОР: Андрей Бычков

Зачем писателю индуистские практики, и недостаточно ли поставленных в правильном порядке слов? Изменять Музе с сутрами Патанджали? Но к лицу ли нам двоеженство, разве недостаточно «искусства ради искусства»? А что понимать под таковым? Набоков, кстати, понимал прежде всего любознательность, но также и стройность, и восторг. Бодлер — порядок и красоту, на горизонте же ему виделась «стерильная трансцендентность». Для Рембо поэт — это провидец. Он должен «проникнуть в неизвестное», «увидеть невиданное, услышать неслышимое». И ради этих священных целей он должен «сотворить в себе деформированную душу». Фантазия поэта-провидца призвана изменять прежде всего его самого. Так не перекликаются ли высшие цели и мотивы адептов чистого искусства и тантры? Как и сами символы и категории? Атман — высшее трансцендентное Я, ананда — высшая радость, маха-шукха — озарение. Стройный упорядоченный органон тантрических практик «деформирует» тонкие духовные формы, устремляя вектор паранормальных способностей к запредельному.

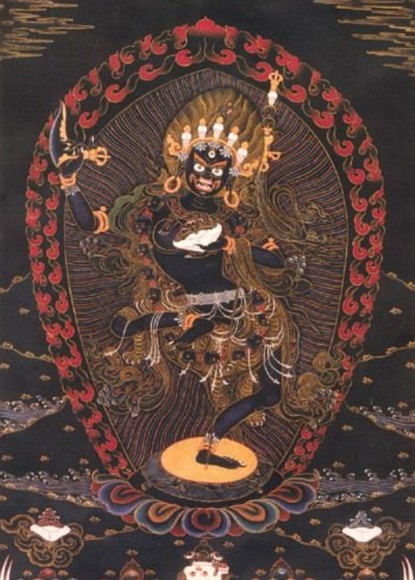

Маха-сиддха обладает возможностями вселяться в души живых и мертвых, проходить сквозь стены; всевидение и всезнание — подвластные для него миры. Поэт-провидец и сверхъйогин — братья по Духу. Оба устремлены к запредельным смыслам. И не будет преувеличением сказать, что в основе и тантры, и практик искусства лежат одни и те же фундаментальные способности человека — способность к воображению и к изменению себя. Фантазия преобразует и человека, и мир. Задача адепта тантры — прежде всего представить, как разбивается «космическое яйцо» судьбы, а потом уже и реально вырваться из его скорлупы. Но переклички глубже. Великое Деланье в искусстве поэта и в искусстве тантры (и, конечно, и в алхимии, магии, и во многих других духовных практиках) — во многом представляет из себя одно и то же, разнятся только форма и материал Делания. Материя литературы — язык. Сонет Рембо «Гласные» — промежуточный результат Великого Магистерия; новаторский «Петербург» Андрея Белого написан параллельно с занятиями практиками Рудольфа Штейнера; Лев Толстой скрупулезно изучает Адвайта-веданту, буквально «пропуская» ее практики через сознание Ивана Ильича (в разговорах с болью и смертью); Кафка вдохновляется притчами хасидов, его мысль близка к Каббале — (взять, например, сюжет «Превращения» или новеллы «Сельский врач»); Набоков верит, что «Приглашение на казнь» и «Лолита» подарят ему не только бессмертие поэтическое, но и — метафизическое, помогут обрести встречу на небесах со своими нежно любимыми родителями. Примеры эти можно множить и продолжать — вспомнить и вкус пирожного «Мадлен», претворенный Марселем Прустом в воскресение потерянного времени Комбре, в маленькое счастье обретенной заново вечности, позволяющее Марселю не бояться смерти; вспомнить и гадания Гоголя, и камлания Арто (поэт рубил колоду тесаком, когда писал стихи)… Ответ — воистину ответ: искусство — это духовная, магическая, алхимическая практика. Поэт — прежде всего маг, провидец и пророк (а в пятых и в десятых уже обличитель нравов; социум — всего лишь нижний мир, первичен высший). Узкий евклидов взгляд на коллинеарность искусства и религии упирается в парадигму Лобачевского: параллельные пересекаются. Самый яркий пример здесь, как ни странно, — Джойс. Ревностный католик в молодости, стремившийся получить сан, он выбрал дерзкий путь художника. Однако его штудии в католическом колледже не прошли бесследно, Джойс положил их в основание нового, если угодно, люциферианского искусства. Религиозные концепты переиначиваются и переворачивются на модернистский лад. Однако новая месса творится не на отрицании старой. Бог не умирает в художнике, Он обретает новую антицерковную свободную жизнь. Эпифании, евхаристии, эпиклезис — отныне подобные названиям цветов — становятся откровениями искусства видения, присутствия и слова, концептами и основаниями новой эстетической теории, ведущей к практикам нового искусства. Эпифания (богоявление) — теперь это особый момент истины, которая настигает нас в обыденных вещах: пейзаж, чья-то реплика, диалог, лицо… Сама жизнь, а не только религия, становится священной под взглядом художника. Но взгляд — по-прежнему дается свыше. Только евхаристия понимается теперь как жертва искусству, а эпиклезис как призыв вдохновения. «И Слово было Бог» — на место первой строки Евангелия от Иоанна в искусстве языка ставится третья. Божественный текст — божественность Текста.

Итак, фигура, которая должна приблизить нас к нашей теме, это — Джеймс Джойс. Интонация, ритм, фонемы, аллитерации, сам звук — языковое, лингвистическое начало литературы — для Джойса (конечно, мы не забываем здесь и об Андрее Белом) идеальны. Зрительный образ вторичен. Увидеть — это потом, сначала — услышать. Начало письма — найти акустический ход. Само письмо — это тоже акустический ход смысла и действия. Действие должно звучать — вопли ветра, визг шин, скрежет тормозов, хохот пешехода… Но, конечно же, прежде всего, должна звучать речь персонажей. Письмо по Джойсу и Белому — абсолютный звук, словесная, литературная симфония. И здесь — синкопа! Тантра — это религия абсолютного звука. Знал бы Белый, знал бы Джойс… Довольно легкая теперь задача — выстроить еще одну эстетическую теорию, по аналогии используя тантрические, а не католические концепты. Сансара, самадхи… Сансара — в переводе с санскрита «то, что течет вместе», вечный поток существования, судьбоносное, резонансное производство реальности в объектах, лицах и ситуациях (смехотворно преследующее нас всю жизнь), скрытое под масками повторений одного и того же, наше внешнее, но и наше внутреннейшее — а чем это не всё тот же дюжарденовский поток сознания, принятый ирландским классиком в наследство? Достаточно вспомнить знаменитый джойсовский концепт «человек-река». Опять же карма — цикличное или условное существование, все то же повторение и лишь легкое различие, та же сансара с другой стороны. Так ведь и саму прозу структурно можно понимать, как повторение ключевых слов, их синонимов и вариаций, как цикличное развитие мотивов и причинно-следственную связь событий. Майя — еще одно из имен сансары — сеть иллюзий. Опять же, прозаический мотив — непонимание героем своего места в жизни. Самадхи — то же кафкианское проникновение в «объект письма». Спекуляции эти можно бы и продолжать. Но подобная игра — не совсем наша цель, после Джойса она уже слишком легка. Задача наша радикальнее. Литература, как тантра. Хотелось бы мыслить постановку задачи именно так. Но игра скрасит и наши размышления. Ведь как бы то ни было, речь не о сильной теории, а о принципиально слабом искусстве намека. И в нашем утверждении вопрос о запятой (которую можно и не ставить) хотелось бы оставить открытым.

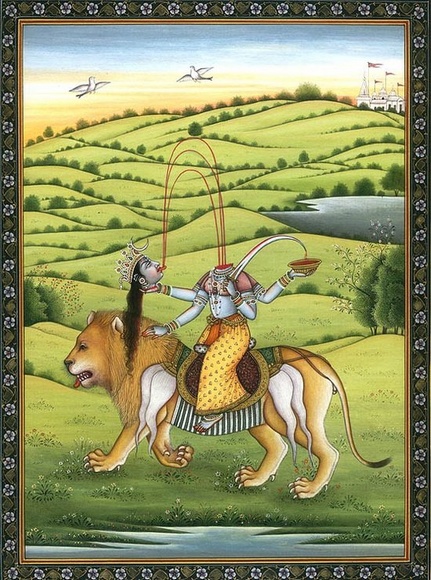

При обращении к религиозным темам, хоть тантра и не религия, а, скорее, искусство духовного восхождения, — не обойтись без имен. Но только Шива здесь, в отличие от традиционного индуизма, представляет, скорее, не божество, а идеальный субъект, высшее Я в чистом виде (ненароком вспоминается, однако, и джойсовский великий избавитель — эгоизм). Божественная супруга Шивы — Шакти — это принцип энергии. Идеальный субъект должен быть «соблазнен» реальностью, он должен быть вдохновлен на творение и подвигнут на действие. Итак, Шива для нас, в нашей игре — наше творческое «я», ипостась художника, а Шакти — Муза и Божественная Мать произведения.

Но вернемся к ключевому тезису. Тантра — это абсолютный звук. Звук завораживает нас, заставляет действовать или бездействовать. В «Дамара тантре» даже приводятся звуковые формы (мантры), способные парализовать и умертвить. В «Нада-бинду-упанишаде» сказано: «Разум, пронзенный прекрасным внутренним звуком \ Подобен змее, привлеченной запахом приманки и попавшей в ловушку,\ Чтобы утратить свою изменчивость. \ К чему приведет полное забвение мира?» И разве это не о нас, не об адептах слова? Разве речь не о литературе, не о ее возвышенном? Вслушаемся еще раз: «Разум, пронзенный прекрасным внутренним звуком…»

Фундаментальная практика тантры — подъем божественной энергии кундалини, скрытой в основании позвоночного столба (если точнее, чуть ближе к промежности), к его вершине. В эзотерических текстах кундалини ассоциируется со змеей, космическая божественная энергия спит, свернувшись, подобно змее, в три с половиной кольца в нижней чакре, которую называют муладхара. Задача адепта разбудить, поднять кундалини вдоль позвоночного столба, пробудив и другие чакры, вплоть до верхней — аджны, где энергия божественной змеи будет способна претвориться в высшее духовное знание. В эзотерических текстах кундалини ассоциируется с Сарасвати, богиней мудрости, искусства и красноречия, в иконографии ее изображают с музыкальным инструментом — вина — подобным лютне. Сарасвати также и имя реки в Северной Индии, исчезающей в песках пустыни, и оно переводится буквально как «та, которая течет». Богине Сарасвати приписывают изобретение божественного языка (санскрита). А «тело» священной змеи кундалини согласно «Шарада-тилака-тантре» состоит из пятидесяти основных букв его алфавита и представляет собой Абсолют звука (шабда-брахман). Поднимаясь из муладхары, божественная змея сначала вбирает в себя фундаментальные энергии, заключенные в четырех буквах санскрита, присущих этой чакре (они начертаны на символических лепестках ее магической диаграммы). Продвигаясь через следующую чакру, свадхистхану, кундалини заряжается энергетикой еще шести букв, и так далее, следуя вверх по позвоночному столбу, проходя через другие чакры, кундалини вбирает в себя весь алфавит. Каждая буква алфавита — это особый вид космической божественной силы, и это, прежде всего, звук. Вселенная состоит из вибраций, космогоническое сотворение согласно священным текстам имеет звуковую природу, каждый процесс прежде всего звучит. Адепт, инициированный в практику, сталкивается с удивительным явлением, он буквально слышит звучание чакр. Собирание алфавита всех звуко-букв заканчивается в верхней аджна чакре, где две последние буквы претворяются вместе со всеми предыдущими в особое состояние самадхи. Так адепт становится богом языка.

Развитием нашей темы должно бы послужить введение в «мантраяну», особую тантрическую науку производства (мы не можем отказать себе здесь в удовольствии использовать именно этот делезовский термин, подразумевая науку о бессознательном) мантр, этих священных слогов, слов и целых предложений, несущих в себе психофизиологическую силу преобразования сознания. Но здесь мы ограничимся лишь самым необходимым, подробности можно найти, например, в книгах Георга Фёрштайна «Тантра» или Джохари Хариш «Инструменты для тантры». Само слово «мантра» образовано от глагольного корня «ман» — думать и суффикса «тра» — имеющего инструментальное значение. Таким образом, мантра — это инструмент мысли. В эзотерических текстах говорится о «мантрическом сознании». И утверждается, что священные книги Вед состоят исключительно из мантр. Непонятность же и темность этих текстов, явленных пророкам риши в языковых откровениях санскрита, есть необходимое претворение разума в звуке для магического воздействия на сознание. Для непосвященного, не знакомого со смысловым полем, скрытым за «мантраяной», этот поток звуко-букв будет казаться бессмысленным. Комментатор «Шива-сутры» Кшимарджа (смотри книгу Фёрштайна) определяет мантру как «средство, с помощью которого человек тайно познает или внутренне отражает тождество собственной личности и природы Всевышнего».

Ну и как же после всего вышесказанного не вспомнить о Джойсе? О модернистском боге нашего всевольного языка, о темности «Улисса» и суперсверхтемности «Поминок по Финнегану»? Легендарный герой кельтских мифов, воин, провидец и маг Финн Мак Кумал (вспомним и о пророках риши), одна из ипостасей Тима Финнегана, погруженный в сон на берегу реки Лиффи (вспомним и о Сарасвати), сновидит череду грез. В потоке видений проносится перед ним история Ирландии и всего человечества, Финн созерцает архетипические образы Человека и его Жены, их детей и потомков. Джойса часто упрекали в чрезмерной непонятности «Поминок», причем даже и Эзра Паунд и Герберт Уэллс, кто высоко ценил «Улисса». И Джойс в недоумении отвечал: «Признаюсь, я не могу понять некоторых из моих критиков… Они называют роман непонятным. Они сравнивают его, конечно, с “Улиссом”. Однако действие “Улисса” происходит в основном днем, а действие моего нового произведения происходит ночью. И вполне естественно, что далеко не все так ясно…» «Когда я пишу о ночи, я просто не могу, я чувствую, что не могу употреблять слова в их обычных связях. Употребленные таким образом, они не выражают все стадии состояния в ночное время — сознание, затем полусознание и затем бессознательное состояние…» Джойс изобретал новый язык, чтобы проникнуть в состояния, неподвластные дневному разуму. Но ведь только в таких состояниях и возможна встреча с богами. Широка, велика тантра Джойса, она вбирает в себя все реки мира от Лиффи до Сарасвати.

В идеале каждый из нас, писателей, изобретает свой язык. Увы, до языковых темнот Джойса, использовавшего в «Поминках» более семидесяти иностранных языков нам далеко, как до «Феникса А» (самая большая из известных на сегодня «черных дыр»). Но нам могут помочь практики и концепты тантры. Вопрос, как инициировать состояние, в котором возможно «откровение»? Кто и как может подвигнуть, «соблазнить» наш творческий субъект на «священное» действие? В сутрах Патанджали говорится о таких особых состояниях. Как мы уже знаем, озарение можно инициировать, поднимая кундалини и прислушиваясь к «музыке чакр». («Йогин, пробуждающий кундалини-шакти, обретает паранормальные способности». («Хатха-йога-прадипика»)). Есть, однако, и не столь радикальные пути, которые не требуют посвящения и долгих лет практики. Финн Мак Кумал не случайно грезит в забытьи. С точки зрения тантры состояния между сном и явью особенны. Это моменты, когда ум отвлекается от внешних восприятий и чувств. Опыт действительности уже не мешает проникать в более глубокие состояния сознания и сосредотачиваться на спонтанно возникающих образах. В тантре подобные состояния называют пратьяхарой. В эзотерических текстах утверждается, что вхождение в сон есть ни что иное, как постепенное движение сознания вверх по чакрам вплоть до своего космического источника, самой верхней чакры сахасрары. Бывает, что в моменты засыпания появляются, мелькают гипнагогические галлюцинации, увы, они очень быстро исчезают и их довольно трудно осознать. Перед риши же и святыми, в такие моменты обнажаются сущностные связи Творения. Но и к великим людям искусства «откровение» приходит, когда они «забывают» внешний мир. Моцарту сочиняется само собой, когда он подремывает в карете. Ван Гогу картины видятся, как во сне. И даже ученые в подобном же состоянии совершают открытия. Сидящему в отрешенности под яблоней Ньютону является закон всемирного тяготения. Да и «простые» смертные, засыпая или просыпаясь, видят мир несколько по-иному. Вспомним, как начинается роман Пруста. Так почему бы этим не воспользоваться и нам?

Существует особая техника для достижения подобных состояний. Она подробно разработана великим Свами Сатьянанда Сарасвати и называется йога-нидра. На Западе она давно уже широко используется, как в психотерапевтических целях, так и, например, для изучения иностранных языков. «Правильный гипнотизер» разделяет разум адепта с внешними впечатлениями. В сумерках разума сознание словно бы стоит на цыпочках и чутко прислушивается. И здесь важно найти верные ассоциативные ряды — верный ключ к «шкатулке откровений». Адепт, погруженный в транс, принимает воображаемое за действительное. Важно только правильно настроить сознание перед сеансом. Это может быть ненавязчивое неявное внушение или даже просто лекция (см., например, нашу книгу «Антропологическое письмо»; лекция и тексты студентов по Андрею Белому «Звук моей жизни»). Важно правильно посеять «священное зерно» и оросить и удобрить глубоко посаженное «искусством нидры». Технический рецепт здесь заключается в верной пропорции ассоциативных рядов, составленных из ментальных и поэтических образов-утверждений. Разумеется, йога-нидра, взятая сама по себе, преследует несколько иные цели. Но «искусство нидры» — искусство «соблазнения Шивы», если понимать Шиву как абсолютный творческий субъект — трансрелигиозно и надконфессионально, и вполне вписывается и в практики «искусства для искусства». В несвободном мире свободна может быть только мечта. Пригрезившееся — прародина высших сил. Остальное за адептами.

Этот небольшой «опус в темном», наверное, все же нуждается в маленьком заключении. Наше утверждение «Остальное за адептами» — представляет из себя не только пожелание. Это утверждение — уже свершившаяся реальность. Великое Делание опробовано в небольшом сообществе единомышленников. Тантра в применении к искусству письма дает неожиданный результат. Разумеется, наши практики не ограничиваются йога-нидрой. Подъем кундалини остается, конечно, лишь приближением к горизонту времени гениального сверхтемного «Феникса А». Но не будем забывать и о беккетовском аутсайдере Мёрфи, и о его трех мирах (что, кстати, очень похоже на модель размыкания к трем пределам — посмертному, бессознательному и виртуальному — в синергийной антопологии Сергея Хоружего). Так, например, в практиках таттва шуддхи (очищение «элементального состава» сознания) изменяются и сами «стихии» письма. А в литературных практиках свара йоги (управление деятельностью правого и левого полушария мозга с помощью дыхания) «сами собой» появляются указания на развилки сюжетных и фабульных разворотов в реализуемых параллельно текстах. В этих и подобных практиках нам открываются новые постбеккетовские и постджойсовские миры, и в литературу приносятся новые удивительные возможности. Как выясняется, и Финнеган, и Мёрфи способны воскресать на пересечении энергетических потоков иды, пингалы и сушумны.