Джойс, Одиссей, Дублин

2 февраля, 2012

АВТОР: admin

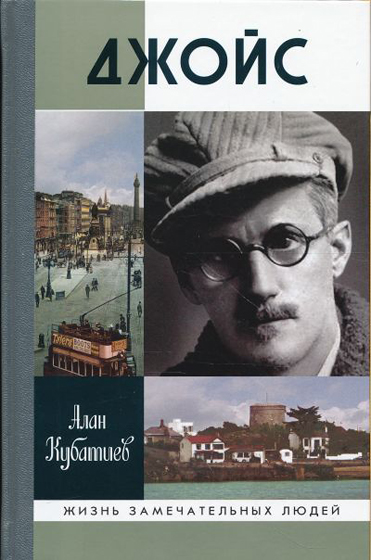

2 февраля 1882 года родился ирландский писатель и поэт Джеймс Джойс, один из самых необычных литераторов прошлого столетия. В 2011 году в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая Гвардия» вышла книга АЛАНА КУБАТИЕВА «Джойс» — объемная и весьма подробная исследовательская работа. Издательство «Молодая Гвардия» предоставило Переменам возможность опубликовать фрагмент этой книги. Ко дню рождения Джойса.

Дублин, художники, истоки

Все книги Джойса – непрекращающийся разговор с собой, и первая неуходящая тема этого диалога есть Дублин, воспринимаемый им как живое существо. Тот же разговор вели Йетс, Арнольд, Вордсворт. Но Дублин не только тема: это еще и целая семья, связанная с ним родством, почти кровосмесительным. И в «Стивене-герое», и в «Портрете…», несмотря на гордо заявленное одиночество, рядом есть родные и друзья, с которыми сплетаются путаные и болезненные связи. Бунтарь никогда не бунтует в одиночестве – ему нужна среда и ее реакции, чтоб по ним замерить высоту своего мятежа. Ему нужны соратники, чтоб восторженно разделять. Ему нужно требовать все большей и большей преданности от них, чтоб изгонять их или, что еще упоительней, прощать, когда становится ясно, что им за ним не угнаться, и что самое упоительное, чувствовать себя преданными ими… То есть у него имеется билет в Святую Землю, но он требует депортации туда. Так или примерно так живет Джойс: гневно хлопнув дверью, он с улицы подкрадывается поглядеть в щель между занавесками. Связи ему были нужны самые тесные и ранящие, расстояние значение не имело, его знаменитые письма есть способ соединительной ткани. Стоит вспомнить, что в анатомии кровь считается ее разновидностью. Десятки писем в неделю текут в разные страны оттуда, где в данный момент находится Джойс. Ирландию он унес на подошвах башмаков, она была с ним в обличье жены, брата и сестры, которую он взял, чтоб триединство было полным – Жена, Юноша, Дева.

Знаменитая фраза Джойса не раз звучала в парижские годы в ответ на вопрос, вернется ли он в Ирландию: «А разве я оттуда уехал?»

Самые тесные связи у Джойса с детством. Громогласная бравада отца, неиссякаемое терпение и нежность матери. Даже из Парижа он у нее, а не у отца спрашивал совета и поверял ей свои замыслы. Отцу было невозможно даже просто довериться – он был ненадежен, капризен и болтлив, и это знали все. Отношения Джойса с матерью и к матери во многом определяют его отношения с Норой. Путаным и жестоким летом 1909 года он слал ей письма, где видна его надежда восстановить часть души, утраченной с материнской смертью. Невероятно откровенно он уже рассматривает их отношения, как связь матери и ребенка, ибо отношения любовников кажутся ему слишком эгоистичными. Сам он явно готов и к роли младенца, и к роли матери. Мари Жола писала, что Джойс говорил о своем отцовстве, словно это материнство. А сам он замечал, что есть только два вечных образа любви – матери к ребенку и мужчины ко лжи. Разумеется, его желание связано и еще и с вечным его самоощущением слабого среди сильных. Дитя на руках у сильной женщины, «оленя ранили стрелой», тихий среди буянов, интроверт между экстравертов, Парнелл среди предателей, Иисус под бичами римлян.

Тепло и уютно в семье было тоже в самые ранние годы, и разрушение этого состояния у Джойса связано именно с отцом, с его неспособностью быть мужчиной, несмотря на бороду, лихость и изрядное число детей. Но и сам Джойс не слишком любил ответственность – вот только основа этой нелюбви была другая. В «Стивене-герое» о мистере Дедалусе сказано, что у него было то же отвращение к ответственности, что и у его сына, но без его отваги. Собственно, и с церковью он расстался еще и потому, что ирландский католицизм на редкость патерналистичен.

Одновременно это было испытание материнской любви на прочность – так он будет испытывать всех своих женщин, и тех, что любили его, и тех, кого любил он. Конечно, Мэй Джойс была огорчена, но не отказалась от него, хотя ее довольно скорая смерть могла выглядеть как следствие того, что проба вышла слишком жесткой. Нора, с которой поделился своим горем, то ли в шутку, то ли всерьез назвала его «женоубийцей». Однако всю тяжесть предстоявшей участи она в 1904 году знать не могла. Ведь любовница Джойса должна была одновременно стать ему и матерью, и королевой, и даже богиней, чтоб быть достойной его преклонения. Но чтоб быть уверенным в ее любви, он хотел доказательств, что она принимает в нем даже самое худшее: и начал с того, что сделал ее женой и никак не узаконил их отношения. Опять-таки – и глубоко религиозная мать должна была признавать его сыном и любить, несмотря на отказ от законов Божиих.

Чего это стоило матери, мы уже знаем. Нора проверку прошла, очевидно, потому, что ее не слишком волновал статус: в среде, откуда она вышла, встречались и более жестокие варианты. И тогда он выбирает инструмент позазубреннее – сомнения в ее верности. В какой-то мере Джойсу было все равно, правда это или нет. Ведь если он возвел на нее поклеп, и она оказалась чиста, ему тоже выпадает дивная возможность покаяться…

Нора проходит и эту ордалию. Тогда Джойс начинает третью, длящуюся почти весь остаток их жизни вдвоем: признавать все его порывы, вплоть до самых причудливых, поверять ему все свои мысли вплоть до самых потаенных, особенно смутительные. Она обязана раскрыть ему двери в жизнь своей души, чтобы он мог с предельной точностью вызнать, что такое женщина… И этот тест Нора прошла и проходила всегда. Джойсу было прощено все. Даже те самые письма из Триеста, где покаянные были пламеннее обвинительных.

Однако в таком сведЕнии, «жена-мать», ничего необычного не было – в психологической истории литературы мы найдем множество примеров. Джойс их как раз отодвигал друг от друга, делал их полюсами собственной натуры и искренне страдал от их несводимости. Нора давала ему то упоительное ощущение блудного сына, без которого он не мог – любящего, страдающего и заставляющего страдать всех. В нем различали мальчишку, скрытого во взрослом, он говорил: «Она видит меня насквозь».

Как бы ни обходился Джойс с Норой – как с источником, соратницей, матерью, «живыми ножнами», богиней – он знал и завидовал той редкой цельности, которой обладала Нора, совершенно не задумывавшаяся о том, на что она разделена в себе самой. Однако ему казалось, что совершенная модель женщины – это самка Молли, в полусне думающая о Стивене то как о дитяти, то как о любовнике, или Анна Ливия Плюрабель, одновременно Река Мира и жена, вспоминающая, как страстно влюблена была в своего мужа…

Прежде всего Джойс исследует СВОЕ душевное пространство, свою ментальность и все ее сплетения. Порождения этих начал он уносит в свои книги. Его представление об Ирландии, смесь горя и отвращения с яростью библейских пророков будет сформулировано в «Портрете», знаменитой максимой «Ирландия – старая свинья, пожирающая свой приплод», и себя, разумеется, он считал одним из перемолотых этими зубами. В одном из более поздних писем Джойс пишет, что «Дублинцы» не о том, «каковы они» в Дублине, а о том, «каковы мы»: «Мы» непривлекательны: заносчивость, глупость, развращенность, комичность самого низкого разбора, но именно потому перехватывает горло от жалости и сочувствия. Если их нет в Ирландии, то пусть найдутся за ее пределами, у тех, кто увидит ее в этот беспощадный микроскоп – не случайно лилипутов придумал ирландец же. Будет ли читатель способен, увидев неприкрашенную, малопривлекательную реальность, испытать сострадание и «гнев за человека» — отлично, значит, он тоже прошел испытание. Жалость, на которую рассчитывает Джойс, особая: как пишет Эллман, в ее составе «яростная привязанность, понимание и насмешка».

«Дублинцы» написаны как бы в отсутствии автора, но его предпочтения и неприязнь все равно выступают, и везде мы находим присутствие Матери. Мать-устрашительница в «Пансионе» и «Матери»; мать-сочувственница в «Мертвых», обнимающая равно и живого мужа, и мертвого любовника, между которым скоро уже не будет различия; в «Аравии» и «Дне плюща» одним из главных мотивов становится утрата любви и сочувствия матери. Не случайно Джойса впоследствии с одинаковой страстью будут и ненавидеть, и любить именно феминистки: он пишет именно о тех положениях жизни, где мужчины не выстаивают ни с какой помощью – в «Сестрах» брата не спасает даже вера, в «Облачке» жена делает неумолимый выбор в пользу ребенка, а не инфантильного мужа. Хотя жалость и поддержка – тоже их функция, но мужчины в «Дублинцах» на нее точно неспособны, да и женщины тоже молят о сочувствии: «Эвелина», Гретта, навеки утратившая девичьи радости, обманутая девушка Корли в «Двух рыцарях», полуребенок Мария в «Глине». Женщинам – труды, мужчинам – спиртное, детям – мучения; таков мир «Дублинцев». В этот мир Джойсу приходится нырять куда глубже, чем позволяет его личный опыт, потому что «Портрет…» требовал более подробной реконструкции прошлого, изображения детства и юности как семени, которое прорастает зрелостью, не всегда привлекательной.

Следует помнить, что и сам «Портрет…» вырос из «Стивена-героя». Собственно, переработка одной книги в другую стала обычным для Джойса мучительным преобразованием слишком простой вещи в куда более сложную. Так он будет работать всегда, по принципу средневековых схоластов с их «Skotison!»* В «Портрете…» Стивен излагает Линчу свою теорию творчества как «художественного зачатия, художественной беременности и художественных родов». А периоды эти соответствуют по Джойсу цельному пути – движению от лирического искусства к эпическому и драматическому:

«Образ, само собой разумеется, связывает сознание и чувства художника с сознанием и чувствами других людей. Если не забывать об этом, то неизбежно придешь к выводу, что искусство делится на три последовательных рода: лирику, где художник создает образ в непосредственном отношении к самому себе; эпос, где образ дается в опосредованном отношении к себе или другим; и драму, где образдается в непосредственном отношении к другим…

— Вот здорово, — сказал Линч, снова засмеявшись. – От этого воняет настоящей схоластикой.

— Лирический род – это в сущности простейшее словесное облачение момента эмоции, ритмический возглас вроде того, которым тысячи лет назад человек подбадривал себя, когда греб веслом или тащил камни в гору. Издающий такой возглас скорее осознает момент эмоции, нежели себя самого как переживающего эмоцию. Простейшая эпическая форма рождается из лирической литературы, когда художник углубленно сосредотачивается на себе самом как на центре лирического события, и эта форма развивается, совершенствуется, пока центр эмоциональной тяжести не переместится и не станет равно удаленным от самого художника и от других. Тогда повествование перестает быть только личным. Личность художника переходит в повествование, развивается, движется, кружит вокруг действующих лиц и действия, как живоносное море… Драматическая форма возникает тогда, когда это живоносное море разливается и кружит вокруг каждого действующего лица и наполняет их такой силой, что они приобретают свое собственное нетленное эстетическое бытие. Личность художника – сначала вскрик, ритмический возглас или тональность, затем текучее, мерцающее повествование; в конце концов художник утончает себя до небытия, иначе говоря, обезличивает себя. Эстетический образ в драматической форме – это жизнь, очищенная и претворенная воображением. Таинство эстетического творения, которое можно уподобить творению материальному, завершено»**.

Джойс не был бы собой, если бы его герой со смешанным выражением восторга и брезгливости не добавил бы:

«- Художник, как Бог-творец, остается внутри, или позади, или поверх, или вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, равнодушно подпиливающий себе ногти».

Циник Линч сардонически отвечает.

«- Что это на тебя нашло, — брюзгливо сказал Линч, — разглагольствовать о красоте и воображении на этом несчастном, Богом покинутом острове? Неудивительно, что художник убрался то ли внутрь, то ли поверх своего создания, после того, как сотворил эту страну».

Но Стивен ему не отвечает, хотя в сущности это развитие его мысли. Он нарисовал не Бога-творца, но Богиню-родильницу. «В девственной утробе воображения мир становится плотью».

<...>

<...>

Одиссей, «Улисс», поток

Слова «Улисс» и «Джойс» в умеренно интеллигентном сознании сплетены навечно. Это не всегда означает, что оно представляет себе значение этих звуков. 1907 год – самые ранние упоминания об «Улиссе» или прото-«Улиссе» в записях Джойса. Видно, как растут и усложняются его представления о методе, границах и полноте замысла. То, что всерьез пробуется в «Портрете…», что напряженно звенит в горестно насмешливом «Джакомо Джойсе», прорастет невероятной красоты и сложности онтогенетическими конструкциями «Улисса».

В записях 1914 года он пробует все более странные приемы – Дюжарден, некогда поразивший его, уже выглядит бледней. Повествователь Флобера станет Господом Богом и исчезнет не исчезая, но ему нужна особая технике, новый стиль или даже, как назвал его Элиот, «антистиль».

«Улисс» принято считать высшим воплощением так называемого внутреннего монолога, или «потока сознания», в свою очередь являющихся результатом более ранних экспериментов, и не только литературных.

Одним из первых воспользовался им Лоренс Стерн – он создал повествователя, говорившего именно так. Старший брат писателя Генри Джеймса, замечательный американский психолог Уильям Джеймс еще в 1890 году писал:

«В каждом личном сознании процесс мышления заметным образом непрерывен. Непрерывным рядом я могу назвать только такой, в котором нет перерывов и делений. Мы можем представить себе только два рода перерывов в сознании: или временные пробелы, в течение которых сознание отсутствует, или столь резкую перемену в содержании познаваемого, что последующее не имеет в сознании никакого отношения к предшествующему. Положение «сознание непрерывно» заключает в себе две мысли:

1) мы сознаем душевные состояния, предшествующие временному пробелу и следующие за ним, как части одной и той же личности;

2) перемены в качественном содержании сознания никогда не совершаются резко».

«Поток сознания» понадобился литературе ХХ века прежде всего затем, чтоб рассказать о составе и состоянии личности. И Джойс стремительно проделал путь, новый даже по сравнению с недавно явившимися новациями. Генри Джеймс исследовал перемены в морали человечества; Джеймс Джойс исследовал сам характер, синтезируя его по переменам, мельчайшим деталям и признакам, и не давая ему проявляться во вспышках и взрывах, которые разрешал своим персонажам в «Дублинцах» и «Портрете…» Это был скорее путь драмы – его повествователи сами движутся сквозь мир, взаимодействуют с ним, но их собственные переживания и мыслетечения задевают его лишь краями. Персонажи, особенно говорящие в романе, настолько обособлены, что введение Джойсом внутреннего монолога восхитило читателя той иллюзией свободы проникновения в мысли другого, которую до совершенства доводит все же он. Хотя Джойс никогда не скрывал, как тщательно он изучал Дюжардена, Джорджа Мура, Толстого и все доступные примеры, включая дневник собственного брата.

Особенно сложные отношения у Джойса с кумиром модернистов, Зигмундом Фрейдом. Он забавляется теорией словесных ассоциаций: сами его записи часто именно цепочки слов, оси эпизодов. Он ищет в этих записях ключевые слова, действенные повторы, способные остаться в памяти, как простой звук. Самый первый внутренний монолог у Джойса, по мнению Эллмана, вмонтирован уже в конец «Портрета…», но пока еще декорирован под фрагменты дневника Стивена. А одна из первых попыток – это все же финал «Мертвых», где Гэбриел говорит с собой, глядя на спящую жену. Оба они словно бы не находят никого, с кем еще можно говорить на этой земле – Стивену перестал отвечать Крэнли, Гэбриелу – спящая жена. Но в «Улиссе» Джойс полностью отказывается от дневника-приема, у мыслей героев больше нет и этого подобия контроля, они мечутся, выбирая любое направление.

Еще один элемент построения мира по Джойсу – это противопоставление факта мифу. Сама конструкция имени персонажа – Стивен Дедалус – является производным от такого столкновения. К ней можно добавить множество других примеров – Голгофу в конце «Мертвых», «духовного бухгалтера» в «Милости божией», постоянное сравнение героев «Изгнанников» с библейскими персонажами, но допускаются и сравнения другой мифологии: Ричард и Роберт обыгрываются как Захер-Мазох и маркиз де Сад…

В «Улисс» вживлена не только гомерова и постгомерова схема, – главный герой не только Дедал, но и Икар; не только Гамлет, но и сам Шекспир, не только Иисус, но и Люцифер. Джойсу нужен герой-недохристианин, а еще лучше – язычник, при этом симпатичный читателю. Ему предстояло быть чужаком в городе католиков, но при этом быть его порождением. И Джойс начинает планомерно собирать все, что сделает Улисса дублинцем и не сделает чужим остальному миру. Стивен пока молод и мучительно незрел. Воплощением зрелости будет Леопольд Блум. Они – единство противоположностей, космическая семья, и Джойс все время подчеркивает то умиленное отцовство, что испытывает Блум по отношению к Стивену.

В «Портрете…» герой – матрица, вбирающая элементы, создающиеся и пересоздающиеся. В «Улиссе» Стивен и Блум сталкиваются с одними и теми же положениями и мыслями, и это даже не спор, а нескончаемое сопоставление сложившегося и складывающегося. Они движутся по одним и тем же улицам, но в разное время, думают об одних и тех же вещах, но по-разному, хотя и почти одновременно. Они проживают те же эпизоды – но один проще и яснее, другой глубже, сложней и путаней, как в «Цирцее». А Мир-Дублин поставляет обрамление, тело, в каждом органе которого они побывали, как эритроциты; но один День возвращает их к сумраку, к теплой тьме, сплетающей все, к монологу Молли Блум обо всем сразу. «Ночной разум» — называет его один из джойсоведов.

Разумеется, книга Джойса не была кораническим озарением. Писательская работа его в высшей степени технична и структурна, он готовит все по мельчайшим слагаемым. Однако лучшее, говорил он, «приходит в письме». Путешествие современного Улисса должно было совершаться через Дублин, и так же, как Улиссу, ему предстоял ряд событий, мест и встреч. Все гомеровские элементы преображались до неузнаваемости: Циклоп становился двуглазым, но тупым и невыносимым шинфейнером-Гражданином, Цирцея – бандершей. Связи, выплетенные текстом, были уже новыми и независимыми. Кроме Гомера, в создание Дублина вовлечен и Данте: Джойс помнит, что именно за создание троянского коня Одиссей попадает в ад; правда, опять-таки знаменитое сооружение преображается в «темную лошадку» на скачках и неприятности из-за нее. Сигара, которую, по предположению С. Гилберта, Блум выставляет перед собой, удерживая напирающего Гражданина, есть аналог раскаленного кола, которым ослепляют Циклопа. В Национальном музее Блум похотливо разглядывает статую Афины Паллады, в легендах постгомеровского цикла украденную Одиссеем. Вышучивание Гомера – далеко не единственная цель «Улисса», и многие травестии и насмешки совсем не так просты. Сигара за четверть шиллинга уравнивается с героическим колом, то есть заостренным и обожженным бревном; но это демонстрация того, что в безгеройном мире свой героизм, и Блум точно так же справляется со своим чудовищем, как Улисс – со своим. Несильный и добродушный Блум одерживает те же победы, что и мускулистый выученный воин, только безоружным – от Улисса у него ум, изобретательность, наблюдательность и человечность. Улисс истребляет женихов сознательно, жестоко и неумолимо, но в его мире он обязан вынудить себя к этому. Блум побеждает, возможно, даже и не зная об этом: его блудливая, неверная, ленивая «Пенелопа» ткет невидимое покрывало из воспоминаний, реплик, язвительных замечаний, но первая нить в этом полотне его. И последняя тоже его – все остальные «женихи», включая Буяна Бойлана, остаются за каймой.

<...>

Такое впечатление, что автор чего то не досказывает в жизнеописании и трактовке творчества Джойса. Весьма жаль. Ведь материала в свободном доступе о герое больше чем достаточно.