«Один день Ивана Денисовича»: политика и эстетика

17 ноября, 2012

АВТОР: Виктория Шохина

В ноябре 1962 года вышел «Новый мир» № 11 с повестью Солженицына

«В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака», – знаменитое начало знаменитой повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Решение о её публикации принимал лично первый секретарь ЦК КПСС Хрущев. (Это как если бы президент Путин решал вопрос о публикации, скажем, «Черной обезьяны» Прилепина. Или «S.N.U.F.F.» Пелевина). «Высочайше одобренная повесть», — скажет потом Солженицын. Тираж журнала был 96 900 экземпляров (почти сто тысяч). Но и того не хватило, по разрешению ЦК КПСС допечатывалось ещё 25 000.

На гребне славы

Наутро безвестный учитель из Рязани проснулся знаменитым. Принята повесть была восторженно – как читателями, так и критиками. Однотипные заголовки критических статей сообщали: это произведение «О прошлом во имя будущего» (К. Симонов), оно написано, «Чтоб это никогда не повторилось» (Г. Бакланов), «Чтоб вдаль глядеть наверняка» (Л.Афонин), а также «Во имя правды, во имя жизни» (В.Ермилов); в ней «Вся правда» (Г.Скульский) «Суровая правда» (А.Чувакин), «Большая правда» (В.Ильичёв), «Насущный хлеб правды» (В.Бушин) и т.п.

Отдельные недовольные, впрочем, проявились тогда же. Так, в «Известиях» (от 30.11.1962) было напечатано стихотворение Н. Грибачёва «Метеорит». Речь в нём шла о метеорите, который «явил стремительность и пыл и по газетам всей Европы почтительно отмечен был». А потом наступило, так сказать, утро прозрения, и метеорит «стал обычной и привычной пыльцой в пыли земных дорог». Каким-то образом читатели распознали в метеорите Солженицына и восприняли эту отвлеченную аллегорию как наезд на него. Но победному шествию «Ивана Денисовича» и его автора это пока не мешало.

17 декабря Солженицына позвали в Дом приемов на Ленинских горах – Хрущев решил встретиться с деятелями советского искусства и литературы. Было торжественно и красиво. Столы ломились от яств, хрусталь играл бликами, ослепительно белели скатерти, накрахмаленные салфетки стояли конусом. Официанты, вышколенные, как офицеры КГБ, бесшумно передвигались по залу. Когда секретарь ЦК КПСС Ильичев в своей речи вспомнил о «произведениях, которые сильно и в художественном, и в патриотическом смысле критикуют то, что творился произвол в период культа личности Сталина», Хрущев поднял Солженицына с места и представил его залу под гром аплодисментов.

Больше всего Хрущева в повести восхитило то, что осужденный на десять лет Иван Денисович, у которого кончился рабочий день, а раствор бетона остался, призывает товарищей ещё поработать, чтобы раствор не пропадал… « Это большое мастерство и большая моральная сила автора», — воскликнул Хрущев и вроде бы даже провозгласил тост за здоровье Солженицына (пили водку). Тут все рванулись к фавориту. И впереди вcех душитель свобод, «серый кардинал» Суслов – в 1974-м именно он внесет предложение выдворить Солженицына из СССР. Ну а пока он пожимал писателю руку, поздравлял и т.п. Толпа ликовала. Кто-то (некстати) вспомнил, что коменданты лагерей были прекрасными коммунистами. Но в целом всё прошло на ура. А в конце декабря автора «Ивана Денисовича» мгновенно, по упрощенной процедуре приняли в Союз писателей.

На тропах соцреализма

В юности Солженицын любил Революцию и хотел, чтобы все её любили. Он даже задумал цикл романов под названием «Люби революцию» («ЛЮР»). Но в какой-то момент, увидев изъяны системы, начал отступать от Сталина к Ленину. Обнаружив, что с Лениным, мягко говоря, не все в порядке, пошел дальше и дальше…

В эстетическом плане он, как человек политический, мыслил себя в оппозиции к официальному советскому искусству – к тому странному феномену, который называли «соцреализмом». Соцреализм был ориентирован на «правду жизни». Должен был показывать «хороших людей», которые остаются таковыми несмотря ни на что. Страдания и несчастья необходимо было уравновешивать изображением позитива. Принцип народности предполагал, что всякое произведение должно быть понятно простому люду; приветствовалось использование просторечий, пословиц-поговорок, диалектизмов. Кроме того, соцреализм претендовал на наследие критического реализма XIX века и настороженно воспринимал любые затеи с формой. Всё это было Солженицыну близко, как бы он ни крыл соцреализм.

«Один день Ивана Денисовича» был своего рода контраргументом на «Судьбу человека» Шолохова (1957). Герой Шолохова проводит в плену несколько лет, переживает все ужасы фашистского концлагеря, бежит и, подлечившись, снова идёт на фронт. Никто его не сажает и даже не допрашивает. Герой Солженицына тоже бежит — после всего лишь двух дней плена! — и получает за это десять лет советского концлагеря. Правда жизни была на стороне Солженицына.

Критика приветствовала «Ивана Денисовича» еще и потому, что видела в повести настоящий, правильный соцреализм, отличный от «иллюстративной литературы» сталинской эпохи (Д. Лукач). И помогающий партии «в святом и необходимом деле борьбы с культом личности и его последствиями» (К. Симонов). «Типичный соцреализм», — сказал про «Ивана Денисовича» и товарищ Солженицына по заключению Лев Копелев (это он передал в «Новый мир» рукопись).

Под «народной жизнью» советская критика обычно подразумевала жизнь простонародья, и повесть Солженицына вполне соответствовала этому: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь», — с такими словами рукопись «Ивана Денисовича» была представлена Твардовскому. В категорию народности вписывался и сам герой, остававшийся хорошим несмотря ни на что, и язык повести, и отношение автора к тем, кого он не считал народом — «Они, москвичи, друг друга издаля чуют, как собаки. И, сойдясь, все обнюхиваются, обнюхиваются по-своему. И лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадаются, слушать их — все равно как латышей или румын».

Самое необычное в «народной вещи» — внутренний каркас эстетики, который не менее важен, чем социально-этнографический лагерный пласт. Видно, как Солженицын ищет эстетических опор, самоопределяется.

Жена в письме сообщает Ивану Денисовичу, что мужики в их деревне ходят на новый промысел — ковры красить через трафаретки, «рисовать их только дурак не сможет: наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочку», — это один из первых критических выпадов Солженицына в сторону соцреалистов-ремесленников. Герой его «по душе не хотел бы за те ковры браться», он знает цену настоящему творчеству, взыскует совершенства. При кладке раствора главная его забота, чтобы все было точно: «Глазом по отвесу. Глазом плашмя. Схвачено».

Что важнее для искусства: КАК? или ЧТО? — вопрос наивный, а то и пустой. Однако для советской литературы он имел смысл. В «Одном дне Ивана Денисовича» эти колебания между «что» и «как», между формой и содержанием подвергаются проверке. Вот режиссер Цезарь Маркович, довольно неприятный тип, умеет устраиваться, по лагерным меркам — барин. Именно он и отстаивает принцип приоритета «как», стараясь убедить старого каторжанина-двадцатилетника в том, что режиссер Эйзенштейн — гений.

«Кривляние! — сердился старик. — Так много искусства, что уже и не искусство… И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трех поколений русской интеллигенции» (речь идет о фильме «Иван Грозный»). Цезарь Маркович остроумно объясняет: «Но какую трактовку пропустили бы иначе?» — то есть получается, что форма вызвана к жизни лишь идеологическими обстоятельствами. И (прямо по-набоковски!) формулирует: «Искусство это не “что”, а “как”». В ответ получает: «Нет уж, к чертовой матери ваше “как“, если оно добрых чувств во мне не пробудит!»

Исподволь, но внятно Солженицын расставляет акценты: «правда жизни» — это хорошо, нравственно, а «много искусства» — плохо, это что-то вроде «музыки толстых». Но Цезарь Маркович не унимается и затевает разговор о фильме «Броненосец “Потёмкин“». «Уговаривает Цезарь кавторанга: Например, пенсне на корабельной снасти повисло, помните? Или коляска по лестнице — катится, катится…» Видно, что Солженицын это пенсне и эту коляску все-таки оценил, но на том и остановился. «Черви по мясу прямо как дождевые ползают. Неужели такие были? … это бы мясо к нам в лагерь сейчас привезли вместо рыбки нашей говенной, да не моя, не скребя, в котел бы ухнули, так мы бы…», — подводит черту кавторанг.

Борьбе с химерами соцреализма Солженицын отдал много сил. Громил в статьях, смеялся в романах: «Кто тут Горького читает? Да пойди лучше в клозет, посиди с душой! Вот грамотеи, гуманисты развелись, драть вашу вперегреб» («В круге первом»). Но выдавить из себя соцреалиста он не мог.

Орфей и Плутон

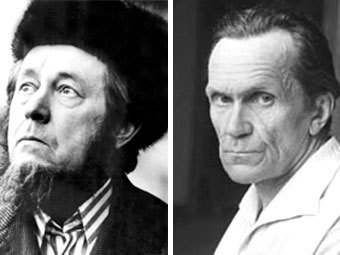

«Повесть — как стихи — в ней все совершенно, все целесообразно» — по выходе «Ивана Денисовича» писал автору Варлам Шаламов. Но и предупреждал: «Помните, самое главное: лагерь — отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку — ни начальнику, ни арестанту — не надо его видеть. Но уж если ты его видел — надо сказать правду, как бы она ни была страшна» Его правда была оплачена 18 годами лагерей, из них 15 – на Колыме. (Против восьми лет Солженицына, из которых пять — на «шарашке», три – в лагере на севере Казахстана, откуда Иван Денисович и родом.)

Когда Солженицын предлагал Шаламову вместе работать над «Архипелагом», тот отказался: у него были свои представления о том, как можно писать об этом — только «новой прозой».

Шаламов принадлежал к тем немногим людям, которые — за всех остальных! — не верят, не принимают возможности прежней, обычной жизни и литературы после Колымы и Освенцима. Ему претил тип «писателя-туриста», который может участвовать в чем-то, но быть при этом во вне, все равно «над» или «в стороне». «Новая проза отрицает этот принцип туризма… Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в ад» («О прозе», 1972).

И самое главное — в этих новых, после Колымы и Освенцима, условиях он, в отличие от Солженицына, исключал для писателя хоть какое мессианство: «Писатели новой прозы не должны ставить себя выше всех, умнее всех, претендовать на роль судьи. Напротив, писатель, автор, рассказчик должен быть ниже всех, меньше всех». Отсюда и форма — Шаламов писал аскетично — четко, коротко, сухо («Фраза должна быть короткой как пощечина»), избегая всякой литературщины.

Солженицын любовался: «Ах, доброе русское слово — острог — и крепкое-то какое! и сколочено как!». Шаламов не уставал повторять: «Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики».

В «Архипелаге ГУЛАГе» Солженицын вступает с Шаламовым в открытый спор: «Шаламов говорит: духовно обеднены все, кто сидел в лагерях. А я как вспомню или как встречу бывшего зэка — так личность»; «И как интереснеют люди в тюрьме! Знаю людей уныло скучных с тех пор, как их выпустили на волю — но в тюрьме оторваться было нельзя от бесед с ними».

Солженицын уверен: «Никакой лагерь не может растлить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идеология «человек создан для счастья», выбиваемая первым ударом нарядчикова дрына». «Человеку, созданному для счастья» досталось, вероятно, потому, что Солженицын приписал эту максиму ненавидимому им Горькому (тогда как она из Короленко).

Что до «устоявшегося ядра», то лагерь, тюрьма, как болезнь или война, как любое погранично состояние, катализирует всё заложенное в человеке. Наверное, человек «с устоявшимся ядром» даже и укрепится, если не погибнет. Но это расчет на сильного человека, то есть утопический расчет, оптимистичный. И тут вновь вступает Шаламов: «Вся философия терроризма — личности или государства — в высшей степени оптимистична».

Если бы Солженицын остановился, допустим, там же, где Камю сказавший (в «Чуме»), что година бедствий учит: «есть больше оснований восхищаться людьми, чем презирать их», — это бы не вызывало протеста. Но Солженицын, моралист, гуманист и утопист, перехлестывает, с истинно русским размахом перехлестывает, оттого и недоразумения. Мысль хоть о какой-то пользе концлагеря для человека — о пользе страдания — лишь по видимости христианская, а по сути оправдывающая этот самый концлагерь.

Представитель Большой Зоны

В глазах города и мира Александр Солженицын стал первым и главным патентованным советским зэком — полномочным представителем Большой Зоны. Тут многое сошлось. И то, что в «Новый мир» попал именно его «Иван Денисович» (рассказы Шаламова тогда, скорее всего, отвергли бы — слишком не советская поэтика). И то, что Твардовскому ее представила редактор отдела прозы Анна Берзер с верно найденными словами: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь». И то, что Твардовский сумел донести повесть до Хрущева. И то, что она «совпала» с Хрущевым тогда.

Но и не в последнюю очередь сыграло свою роль стратегическое и тактическое искусство автора, точно рассчитывающего, когда, что и кому сказать. Когда выступить, а когда и промолчать — не залупаться. Обо всём этом с подкупающей откровенностью Солженицын рассказал в очерках литературной жизни «Бодался теленок с дубом» (1975).

На страницах «Телёнка» есть удивительные признания: «…фотограф оказался плох, но то, что мне нужно было — выражение замученное и печальное, мы изобразили»; «И я нарочно поехал [на встречу с Хрущевым ] в своем школьном костюме, купленном в «Рабочей одежде», в чиненных-перечиненных ботинках с латками из красной кожи по черной, и сильно нестриженным»…

Или вот эти, обошедшие весь мир фотографии: Солженицын в зэковской одежде с тремя номерами (на штанах, бушлате, шапке) и другая, где его обыскивает, спиной к объективу, вертухай в серьезном тулупе, — откуда они? Кто это на зоне так художественно снимал никому неизвестного зэка, одного из миллионов?

Солженицына можно считать первым в нашей литературе имидж-мейкером (используем столь нелюбимый им птичий язык). В этом нет ничего зазорного: на Западе многие так поступают. Примечателен сам факт — что у Солженицына именно в советских условиях это получилось. Разочаровавшийся в Солженицыне Шаламов даже называл его «дельцом» и поэтому отказывался от предложения о совместной работе над «Архипелагом ГУЛАГом» — над книгой, построенной на «чужих рукописях», собранных в «личных целях». Но, наверное, Шаламов был слишком строг – соответствовать его требованиям мало кто мог.

ххх

Публикация «Одного дня Ивана Денисовича» была и литературным событием, и фактом большой политики, что происходило потом почти со всеми произведениями Солженицына. После ухода Хрущева (в октябре 1964-го) недруги писателя пошли на «Ивана Денисовича» массированной атакой. Стали распространяться инспирированные КГБ слухи: что Солженицын — власовец, полицай, еврей Солженицкер… Но остановить его уже ничто не могло, он мчал вперед и, как ракета, отбрасывал использованные звенья. У него была цель.

Ну а ещё Солженицыну (несмотря на его декларируемый языковой пуризм) принадлежит заслуга введения в широкий обиход таких слов, как «шмон», «кум», «придурок», «косануть», «кондей» («с выводом» и «без вывода»), «сосаловки», «шалашовка», «на цырлах» и т.п. А также симпатичных эвфемизмов типа «фуимется».

«Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили», — говорит он в «Телёнке».