Наивысшие Упанишады. Том 1. Ознакомительный фрагмент. 2. ИШАВАСЬЯ УПАНИШАДА

23 сентября, 2025

АВТОР: Глеб Давыдов

КНИГА ПОЯВИТСЯ В ПРОДАЖЕ В ОКТЯБРЕ. ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ — СМ. ЗДЕСЬ

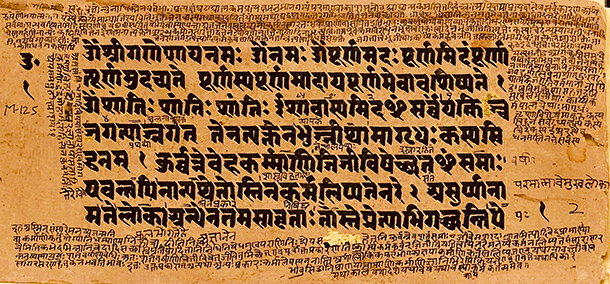

ИШАВАСЬЯ УПАНИШАДА

Об Упанишаде

«Ишавасья Упанишада» получила своё название по её первым строкам:

Ishavasyam idam sarvam yat kincha jagatyam jagat

«Иша» — это И́швара, Господь. Слово же «васьям» многозначно — его часто переводят как «пронизано», «наполнено», «окутано», «покрыто». Однако в полной мере ни один из этих переводов не передаёт отношений между Господом и тем, что обозначено как «идам сарвам» («вот это всё»), то есть воспринимаемая вселенная. Есть даже интересная версия, что слово «васьям» родственно слову «васана», и таким образом весь этот мир — одна большая васана Господа, то есть некая Его «склонность», скрывающая (очевидно, от Него же самого) истинную природу всего сущего. Впрочем, в этой книге мы без необходимости постараемся не пускаться в дебри подобных интерпретаций. Разъясняющие сноски и комментарии будут даваться только в тех случаях, когда это действительно необходимо, то есть тогда, когда становится совершенно очевидным, что без дополнительных разъяснений основной текст Упанишады останется не совсем понятен читателю, и при этом неясность эта сможет сильно повредить общему восприятию текста (знак «+» означает, что в конце этой Упанишады можно по номеру мантры найти комментарий к ней). Ведь, как уже сказано в основном предисловии к этому изданию, в целом Упанишады — это тексты достаточно ясные и простые.

Однако, вернёмся к «Ишавасья Упанишаде» (хотя она и одна из самых коротких Упанишад, она в то же время и одна из самых сложных, и в ней как раз есть моменты, потребовавшие дополнительных комментариев). Её почитают как одну из самых древних Упанишад (о датировке её оформления ученые спорят, современная наука часто относит её к периоду VI века до н.э., хотя вопрос остаётся открытым). Эта Упанишада представляет собой последнюю главу Шукла-Яджурведы (Яджурведа делится на две части: «Кришна-Яджурведа» и «Шукла-Яджурведа»).

Свами Сарвананда (1885—1970) из ордена Рамакришны, один из многих (но самых авторитетных) переводчиков Упанишад на английский язык, пишет в предисловии к своему переводу: «Согласно анализу Шри Шанкарачарьи, „Ишавасья Упанишада“ прокладывает сразу два пути для духовно-ищущих. Первый путь — путь джняны, для тех, кто склонен к постижению через знание. Второй путь — для тех, кто ещё не достиг необходимой степени развития для посвящения себя Знанию, для полной отдачи себя Богу, для отказа от желаний. Первый путь — для тех зрелых душ, которые уже пресытились выполнением ритуалов, призванных помочь им удовлетворить их мирские желания, и готовы полностью посвятить себя созерцанию истинной природы Атмана. Это единственное, что занимает их. Всё прочее им уже неинтересно. Именно им в первую очередь адресованы стихи 1, а также с 4-го по 8-й. В остальных же стихах так или иначе учитываются интересы и тех, кто всё еще до определенной степени привязан к мирским желаниям. Такие люди, будучи увлечены миром, поклоняются Богу как своего рода всемогущей личности — с целью получить защиту, опору, поддержку, снискать Его милость для достижения мирского счастья или же духовного блаженства, пусть даже и имея в виду некую высшую духовную цель. Вследствие лаконичности этой Упанишады и неясности многих концепций, встречающихся в ней, многие её строфы могут быть интерпретированы по-разному, если не принять эту фундаментальную предпосылку Шанкарачарьи относительно двух путей — пути знания и пути действия — и их взаимной противоположности».

Вот, впрочем, что сам Шанкара говорит в своём вступлении к толкованию «Ишавасья Упанишады»:

«Мантры «Ишавасья Упанишады» не используются в ритуалах, поскольку их цель — просветление, открытие истинной природы Атмана, который не является частью Кармы [то есть ведических ритуалов, направленных на достижение целей].

Истинная природа Атмана <…> состоит в чистоте (неприкосновенности грехом), единстве, вечности, отсутствии тела, вездесущности и прочих качествах, которые противоречат Карме. Поэтому вполне естественно, что эти мантры не используются в ритуалах.

Кроме того, истинная природа Атмана — это не продукт, не модификация, не цель для достижения и не объект, который нуждается в очищении. Она также не связана с деятельностью и наслаждением, чтобы так или иначе быть сопряжённой с Кармой.

Все Упанишады исчерпывающе раскрывают истинную природу Атмана, и такие тексты, как «Бхагавад Гита» и «Мокшадхарма», направлены на ту же цель.

Следовательно, все предписания о Карме обусловлены мирским восприятием, которое приписывает Атману разнообразие, деятельность, наслаждение, нечистоту, греховность и т. д. <…>

Таким образом, эти мантры, просвещая нас о подлинной природе Атмана, устраняют врождённое невежество и приводят к осознанию Его единства, вечности и чистоты, и именно это есть средство для избавления от скорби, заблуждений и прочих аспектов самсары».

Но комментарии Шанкарачарьи к отдельным шлокам действительно содержат классификацию, приведенную выше Свами Сарванандой. Есть, однако, более однозначная интерпретация этой Упанишады. Эта интерпретация дана Свами Вивеканандой, великим учеником Шри Рамакришны. Она сводится к тому, что вся Упанишада без изъятия об одном: видь Бога во всём и живи в соответствии с этим.

Широко распространён и совсем другой взгляд на «Ишавасья Упанишаду» — вайшнавский. Иша (И́швара) при таком взгляде, например, воспринимается не как Брахман-Абсолют, который есть всё, но как Господь Вишну, Высшая личность, обладающая формой и качествами и отличная от джив и материи.

«Всё вот это пронизано Богом» — так звучит уже упомянутая выше первая строка первой мантры этой Упанишады в представленном здесь переводе. Есть знаменитое высказывание Махатмы Ганди по поводу этой строки: «Если все Упанишады и все прочие Писания внезапно превратились бы в пепел, и один только первый стих „Иша Упанишады“ остался бы в памяти индусов, индуизм жил бы вечно».

ИШАВАСЬЯ УПАНИШАДА

Шанти-мантра+

Ом

Там Полнота, здесь Полнота,

от Полноты — лишь Полнота есть,

ведь если отнять от Полноты,

Полнота Полнотой остаётся.

Ом Шанти, Шанти, Шанти

1.+

Всё вот это — пронизано Богом,

Бог повсюду, во всём, в каждой мелочи.

Всё вкушай в отрешеньи таком.

Что желать? Ведь всё — это Он.

2.

Если так ты дела вершишь,

то живи ты хоть сотни лет —

те дела тебя не запачкают, —

только так, иначе никак.

3.

Демоническими зовутся

те миры слепые, унылые,

где посмертно окажутся души,

предающие Бога в себе.

4.+

Вне волнений,

единый,

всегда до ума,

в полноте своей

чувствам-богам* недоступный,

Он недви́жен,

но видит движения все —

в Нём творятся они

как в пространстве.

5.

Он недвижен и всё-таки движется.

Далеко Он и всё-таки близко.

Он внутри всего этого, но

Он снаружи всего пребывает.

6.

Кто в Себе видит всех и всё,

и во всём, и во всех — Себя,

тот теряет страх навсегда,

ни к чему пристрастий не знает.

7.

А когда ты познал: всё — Ты,

разве могут какие печали

иль другие плоды заблуждений

беспокоить тебя после этого?

8.

Он вездесущий, сияющий,

не скованный формами, неуязвимый.

Без жил и без связок, причин или следствий,

вне добра, вне порока, всевидящий, предначальный.

Надмирный поэт самосущий,

основы дающий основам всех оснований.

9.

В зону тьмы погружаются те,

кто неведенью служит преданно.

Светит тьма ещё большая тем,

кто довольство находит в знаниях.

10.

Говорят мудрецы, что ни знания,

ни неведенье не спасут —

Суть ни в том, ни в другом, — говорят

те, кто нам передали Истину.

11.

Понимая: неведенье-знания

идут вместе, всегда рука об руку,

ты, пройдя через смерть неведенья,

обретёшь бессмертие Знанием.

12.+

В зону тьмы погружаются те,

поклоняется кто пустоте.

Светит тьма ещё большая тем,

кто довольство находит в проявленном.

13.+

Эта Истина не в непроявленном,

эта Истина не в проявлении —

Суть ни в том, ни в другом, — говорят

те, кто нам передали Истину.

14.+

Проявление и растворение

идут вместе, всегда рука об руку,

и, пройдя через смерть растворением,

ты бессмертье найдёшь пребыванием.

15.

Золотым сияющим диском

от меня Твоя Истина скрыта.

О моё несказа́нное Солнце,

устрани тот покро́в, чтоб прозрел я,

чтоб увидел я истинный путь!

16.

Солнце, путник, Праджа́пати сын,

о властитель конечного, Ты,

Ты опо́ра всего, я молю:

Ты лучи свои собери

воедино, направь пучок света

на меня, чтоб узрел я в сиянии

образ лучший и благода́тнейший:

чтоб узрел я, что это Я — это Он.

17.

Пусть вернётся дыхание к воздуху,

а к бессмертному Духу — Бессмертное!

Пусть же тленное тело истлеет,

превратившись в пепел навеки!

Ом!

Воля, помни! Помни свершённое!

Воля, помни! Помни свершённое!

18.

О Огонь, благим нас путём

поведи к цветенью, Всезнающий!

Отведи соблазны от нас!

Слава, слава Тебе неизбывная!

Так заканчивается «Ишавасья Упанишада»

КОММЕНТАРИИ

Шанти-мантра:

Om purnamadah purnamidam

purnat purnamudachyate

purnasya purnamadaya

purnamevavashishyate

Om shantih shantih shantih

Эта знаменитая шанти-мантра (мантра для настройки ума на восприятие Упанишады) говорит о том, что Полнота (purnatva) по природе своей полна и тогда, когда Она — «там» («То», Неделимое Единое Целое, Ка́рана-Бра́хман), и тогда, когда она представляется воспринимаемой Вселенной, в том числе дживой (мнимо отдельным существом), то есть «здесь» («это», «idam», Ка́рья-Бра́хман). Ведь Она в любом случае остаётся Единым Неделимым Целым, и никогда не уменьшается и не переполнятся. Речь идёт о неизменной Полноте Абсолюта, которая всегда остаётся Полнотой, — о недвойственной Полноте за пределами разграничений на объект и субъект, а не об относительной физической полноте или концепции физической «бесконечности».

«То» («там») и «Это» («здесь») также можно сопоставить с христианским мотивом приведения проявленного мира к гармонии Царства Небесного, о котором молятся в молитве «Отче наш»: «Да приидет Царствие Твое; Да будет воля Твоя и на земле, как на небе».

МАНТРА 1:

Ishavasyam idam sarvam yat kincha jagatyam jagat |

tena tyaktena bhunjitha ma gridhah kasyasvid dhanam ||

«Всё вот это» (в оригинале idam sarvam) — «весь воспринимаемый мир», то есть мир, субъективно воспринимаемый личностью через фильтры его обусловленности. «Когда мы принимаем тот факт, что всё это на самом деле Бог, а не то, как мы это воспринимаем, и когда мы тем самым наполняем мир Богом, мы таким образом отрекаемся от своего маленького мирка, признавая, что каждая мельчайшая частица (yat kincha) этой вечно меняющейся вселенной (jagatyam jagat) есть на самом деле Бог», — говорит Шри Раманачарана Тиртха. Вот это и есть подлинное отречение, посредством которого (tena tyaktena) обретается счастье, спасение от страдания, наслаждение жизнью такой, какая она есть (bhunjitha). Видеть во всём Бога, и только Бога, — это подлинная санньяса (отречение от «мира»), а не ритуальная. Йоги Рамсураткумар сказал об этом же: «Если ты хочешь только Бога, почему ты веришь, что существует что-то ещё?»

В свете этого можно дать и более вольный перевод этой шлоки:

Перекрой весь свой мир лишь Богом,

Бога видь повсюду, во всём.

Жизнь вкушай в отреченьи таком.

Не желай. Всё — Его, и ты — Он.

Последнюю строчку чаще всего переводят так: «Не желай того, что тебе не принадлежит», «Не стремись к чужому богатству». В первых двух строках утверждается, что есть только Бог, и единственный правильный путь — это отречься от какого-либо другого взгляда на мир, кроме как на мир как на воплощение Бога, принадлежащее Богу же (более дуальный вариант: «всё, что происходит, происходит только по воле Бога»). А по поводу последней строки («ma gridhah» — «не желай», «не стремись»; «kasyasvid dhanam» — «чье», «богатство», «ценности») Шанкарачарья говорит так: «[Не желай ничьего богатства] Но чьим может быть богатство? Нет никакого такого чужого богатства, которое кто-либо мог бы желать. То есть: самим созерцанием Ишвары [как всего] всё уже было отринуто [благодаря очевидности], что всё есть только Атман и что следовательно всё принадлежит Атману, который есть всё. Поэтому не желай того, что нереально». То есть: «не желай того, чего нет», ведь любой взгляд на мир и на самого себя как на нечто отдельное от Бога, будет ошибочным и приведёт к выстраиванию воздушных замков и жажде миражей.

Таким образом представленный в тексте перевод этого момента («Что желать? Ведь всё — это Он») — это вольный перевод, который, однако, адекватно отражает суть послания. Дословным же переводом этой строки будет: «Не желай ничего. Ведь всё чьё?».

Не сумев проникнуть в суть приведённого комментария Шанкарачарьи, ум может выдвинуть здесь следующее возражение: «Когда говорится: „Всё — это чьё?“, то тут имеется в виду, что мир принадлежит Богу, а не то, что мир есть сам Бог. Значит буквальный перевод подразумевает двойственность, а поэтический не точен». Для того, чтобы устранить подобного рода сомнения ума, сделаем следующее разъяснение:

Слово «чьё» в данном случае не стоит понимать буквально как «нечто принадлежащее ему, но отдельное от него». Хотя дуалисты склонны толковать эту строчку именно так, это превратное толкование имеет право на существование лишь в целях садханы на относительном уровне. На самом же деле слово «чьё» здесь вообще не подразумевает отдельности или принадлежности. Можно провести аналогию с «частью тела». Мы говорим: «Вот нога, это часть тела, она — принадлежность этого тела». При этом мы четко знаем, что нога не просто принадлежит какому-то телу, а что она его неотъемлемая часть, она вообще не отдельна от тела. Разве нога, будучи частью тела, есть нечто отдельное от тела, но принадлежащее ему (наподобие протеза)? Очевидно, что она тело, а не какая-то отдельно от тела существующая часть. Нога не может рассматриваться отдельно от тела, она не самостоятельная сущность. Так и тут: всё в мире — это как бы части Бога, но части пронизанные Им до мельчайших частиц и никак не отдельные от Него. А в абсолютном смысле у Единства, которое есть Бог, вообще нет частей. Части — изобретение ума. Мы можем смотреть на ногу и говорить о ней как о чем-то отдельным. А когда нас спросят: «К чему, однако, относится данная нога?» Ответ будет: «Ну, вот к этому телу она принадлежит». То есть чья она? Она — его. И однако она — тело, если не делить тело на части, а рассматривать его в его единстве, целостности (таким, каковое оно и есть на самом деле).

Почему, однако, в основном тексте перевода не написано «чьё»? Именно чтобы не смущать ум возможными ложными трактовками, которые могут в нем возникать из-за описанной многозначности слова «чьё».

Впрочем, в оригинальном слове «чьё» есть еще один смысл в контексте этой шлоки: поскольку здесь идёт обращение к дживе с предложением отречься от того, чтобы смотреть на действия как «свои», отказаться от желания получить что-то от этих действий, присвоить себе какой-то обособленный отдельный мирок, задаётся вопрос: «Ты хочешь сделать это своим? Но чьё это на самом деле? Кто Владыка (Ишвара, буквально — владелец) всего этого проявленного мира, никак от Него при этом не отдельного? Это только Бог. Он и Владыка, и Он — сам мир. Так что расслабься. Живи вот в таком отрешении и будь счастлив. Всё в надежных руках».

Как было сказано в Предисловии к этой книге, многозначность стихов Упанишад порой непередаваема. Поэтому там, где она совсем уже не поддаётся полной передаче в рамках стиха, в целях раскрытия этих смыслов мы и даём пословный перевод и разъясняющие комментарии.

МАНТРА 4:

Как правило, «боги» (дэвы) и «демоны» («асуры») в Упанишадах символизируют органы чувственного восприятия (индрии). Функционирование первых просветлено высшим промыслом и святыми Писаниями, а функционирование вторых остаётся во тьме неведенья. Поэтому очень часто, когда речь идёт о «дэвах» (богах) или об «асурах» (демонах), читателю стоит иметь в виду, что это поэтическая форма называния органов чувств, органов восприятия. В переводе же этого конкретного стиха это зафиксировано максимально явно — слово «devah» переведено как «чувства-боги». Многие переводчики на английский (в частности, Свами Сарвананда) переводят здесь его просто как «органы чувств» (senses).

МАНТРЫ 12, 13:

В оригинале на месте слова «пустота» использовано слово asambh?tim, дословно: «не сущее», «не ставшее», «непроявленное».

Поскольку с этим стихом очень сильно перекликается стих 7.24 «Бхагавад Гиты», приведём его здесь вместе с комментарием Шри Раманачарана Тиртхи*.

«Непроя́вленным», «прояви́вшимся»

полага́ют Меня неразу́мные.

Но приро́да Моя вне преде́лов каких-либо,

вне поня́тий и вне переме́н.

Шри Раманачарана Тиртха: «Ключевые слова этого стиха — это param bhavam, что означает: трансцендентная природа [запредельная природа]. <…> avyayam — нетленная, anuttamam — ни с чем не сравнимая, сверхчистая.

Бог уже случился с нами как само наше Естество. Поэтому Шрути называют его aparoksha — непосредственное, неотложное Естество. Он непосредственный. Он всегда здесь как наше внутреннее Осознавание, как «Я ЕСТЬ». «Я есть» одновременно и не имеет формы, и не непроявленно. Оно — несомненное Осознавание, переживаемое здесь и сейчас как сама наша Бытийность. Не обращая на неё внимания, заблуждающиеся существа говорят о Боге либо как о личности — vyakti, либо как о бесформенном, непроявленном — avyakta. Но Он ни воплощённое существо, ни непроявленное. Он все-освещающее сияние, swayamprakasa — само-сияющая Реальность.

Этот стих также комментируют многие комментаторы еще двумя способами. Некоторые определяют Кришну как avyakta. Они говорят, что только заблуждающийся думает о Нем как о vyakti, индивидууме. А другая интерпретация гласит, что vyaktim apanna? avyakta? manyante означает: «Я Верховная Личность, но люди думают обо Мне как о непроявленном». В действительности как проявленное, так и непроявленное принадлежат природе [пракрити]. Когда что-то появляется в форме, это как наши состояния бодрствования и сна со сновидениями, а бесформенное родственно состоянию глубокого сна [без сновидений]. В состояниях бодрствования и сновидения имена и формы схватываются посредством органов чувств и ума. А о глубоком сне, где мы не схватываем их, мы говорим, что там они не проявлены. Брахман ни проявлен, ни непроявлен. Он — сама природа Экспириенса, aham, «Я». Вот почему Бхагаван называет это param bhavam. Хотя мы и переживаем Его как наше собственное «Я», но распознавание того, что это и есть Брахман, еще не снизошло на нас. Это param bhavam ajanantah. Нечто за пределами как проявленного, так и непроявленного. Это anuttamam, то есть ни с чем не сравнимое. Ничто не может быть благороднее, лучше или совершеннее, чем То. И оно доступно всегда как само наше Существование, сама наша Осознанность, наша реальная природа. <…>

Вот точный комментарий на этот стих: и vyaktimapanna?, и avyakta? — это заблуждения. Господь ни avyakta, ни vyaktа. Он aparoksha. То, что названо здесь словами param bhavam, avyayam и anuttamam.

Для этого термина «avyaktam vyaktim apanna?» Шанкарачарья дает прекрасный комментарий. Он говорит: «Естество есть nitya-prasiddham — всегда-доступное. Оно никогда не непроявленное, никогда не avyakta». Из этой интерпретации совершенно ясно, что Шанкарачарья отметает и avyaktam, vyaktimapannam. Он говорит, что Бхагаван ни avyakta, ни vyaktа. Он за пределами vyaktа и avyakta. Он всегда доступен как Естество, как «Я». Не зная этого, люди думают: «До сих пор Бхагаван был непроявленным, а теперь он стал проявленным», или же: «До сих пор он был незнаемым, а теперь он знаемый». (То есть: до тех пор, пока не достигнута джняна, Брахман неве́дом, а когда джняна достигнута, он становится ве́домым.) Однако те, кто думают о Брахмане как о неведомом или ведомом, называются avivekinah, mudha? — неразумными и дураками. Потому что Брахман ни неведом, ни непроявлен, так же как и не является Он знаемым или проявленным. Он сам Знающий — Чистая Осознанность. Естество всегда здесь».

Помимо комментария Шри Раманачарана Тиртхи, также уместно вспомнить здесь слова Шри Раманы Махарши из его хрестоматийного текста «40 стихов о Том, что Есть»**:

Настоя́щее Зна́ние — за преде́лами «зна́ния»

и за гра́нью «неве́дения».

«Того́» или «э́того» знание быть

настоя́щим не мо́жет ника́к.

Я-Естество́ сия́ет одно́ лишь,

и не́т друго́го, что́бы позна́ть Его

и́ли быть по́знанным И́м,

поэ́тому

то́лько Оно́ и есть Зна́ние.

Но э́то не́ пустота́.

Распозна́й!

МАНТРА 14:

sambhutim ca vinasa? ca yastad vedobhaya? saha |

vinasena mrtyum tirtvs sambhutysmrtam asnute ||

Пословный перевод:

sambhutim — проявление, становление, возникновение; ca — и; vinasam — разрушение (небытие); ca — и; ya? — тот, кто; tat — это; veda — знает; ubhaya? — оба; saha — вместе; vinasena — посредством разрушения; mrtyum — смерть; tirtva — преодолев; sambhutya — посредством существования; amrtam — бессмертие; asnute — достигает

В силу многоуровневой природы санскрита (см. Предисловие к наст. изданию) и глубокой эзотеричности Послания существует очень большое количество самых разнообразных вариантов переводов на английский язык и интерпретаций мантр 12, 13 и 14 — даже внутри традиции Адвайта-Веданты, не говоря уже о других традициях. Здесь дан перевод, согласованный с интерпретацией, которая видится переводчику как наиболее адекватная изначальному Посланию, а именно: тот, кто, испив всю чашу до дна, то есть пройдя через иллюзорную смертность и преодолев эту смертность проявленного мира, пракрити, обнаруживает, что непроявленное — лишь обратная сторона проявленного, находит бессмертие в бытии за пределами и проявленного, и непроявленного (см. также комментарий Шри Раманачарана Тиртхи, приведенный в сноске к предыдущим двум стихам).

Если же брать за основу толкование Шанкарачарьи (где «Я-Естьность» равна концепции Хираньягарбхы, то есть «первого проявления», «космического ума»), перевод в этом случае может звучать так:

Проявление с непроявленным

идут вместе, всегда рука об руку.

В непроявленном смерть познавая,

обретаешь бессмертье в Я-Естьности.

А толкование будет таким: когда тело умирает и мы видим его смертную природу как природу всего «непроявленного», суть самого «небытия», мы в то же время отчетливо переживаем, что наше корневое ощущение своего существования как чистого, ни с чем не смешанного чувства «Я Есть» неподвержено смерти, и тем самым распознаём, что мы бессмертны.

Как сказал Шри Раманачарана Тиртха по поводу этих стихов «Ишавасья Упанишады» автору представленных в настоящем издании переводов: «В этих мантрах много всего. Можно рассматривать их с точки зрения очень многих измерений. Уже только эти три мантры можно продолжать раскрывать и исследовать бесконечно. Можно бесконечно долго говорить даже только о том, как их интерпретировал Шанкарачарья. И после этого — открывать, открывать, открывать, исследовать. Очень многое в них заложено. Шанкарачарья говорит об этом „Devata-vijnanam“ [„Божья наука“]».

Еще один вариант перевода, отражающий еще одну из многих возможных интерпретаций:

Проявление с непроявленным

идут вместе, всегда рука об руку.

Умирая страданьями мира,

смертью смерть поправ, найдёшь вечность.

Шри Раманачарана Тиртха: «У Бхагавана Раманы Махарши был опыт переживания смерти в течение нескольких минут. Но когда истинное различение возникает в вас, тот же самый процесс медленно начинается в вас, и это — вайрагья. Вы начинаете видеть, что повсюду бродит смерть. Так говорят Упанишады: смерть слоняется вокруг вас, в разных формах. Человек становится пробуждён, он начинает видеть, что больше не может соблазнять себя какой-то поверхностной жизнью. Деньги не помогут ему. Здоровье не поможет ему. Ни родственники, ни друзья, ни его собственное тело. И всё, что он знает, он забудет, он не может этого удержать. И тогда он ищет что-то, не сделанное из материи или мыслей. То, что вечно. И вот когда ты в таком состоянии, то одного лишь слова Мастера — достаточно. Вот почему Упанишады сделали это таким простым: „Ты есть То“ — кончено. „Я — это Брахман“, и всё. То, что мы переживаем как „Я есть“, — это Брахман. Ахам Брахмасми. Та Истина, которую ты ищешь, сияет в самом центре тебя». ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ: «АЙТАРЕЯ УПАНИШАДА»

_______________________________

* Перевод «Бхагавад Гиты» и комментарий Шри Раманачарана Тиртхи к ней цитируются по изданию «Бхагавад Гита. Песнь Божественной Мудрости», пер.: Сидарт.

** Рамана Махарши, «40 стихов о Том, что Есть» (Ulladu Narpadu), стих 12, цитируется по изданию «Пять гимнов Аруначале и другие поэмы», пер.: Сидарт.