N.B.: Для лучшего понимания того, о чем идет речь в этой публикации, предлагаем сначала ознакомиться с эссе «Побег к себе, или Что такое искусство».

Все подлинные творцы созидают из пространства не-ума, из внутренней тишины, даже если не отдают себе в этом отчёта.

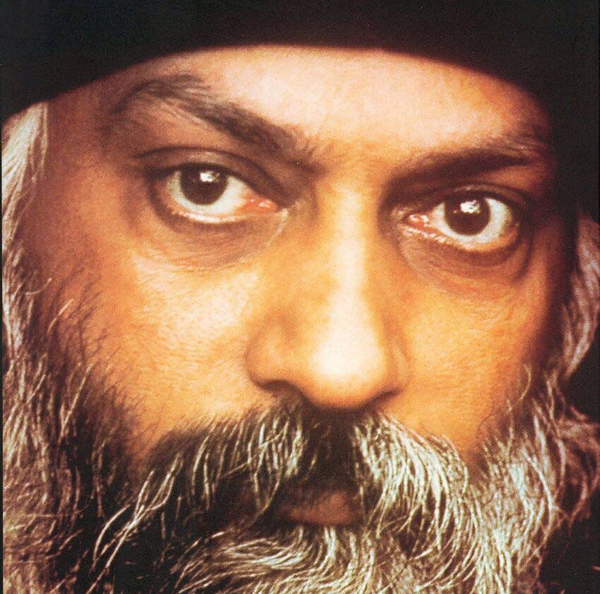

Экхарт Толле

Я собрался ехать на дачу, и, выходя из дома, наткнулся на стопку книг. Еще в декабре, уезжая в Индию, я попросил маму выбрасывать любые книги на свое усмотрение. «Все эти тексты можно найти в интернете, а в квартире от них только пыль». Сам я выбрасывать книги не могу, рука не поднимается, но мама гораздо отважнее – она может.

И с тех пор на лестнице лежит стопка книг. Я каждый день смотрю на нее, так как моя часть работы – это вынести книги с лестницы на улицу, к помойке. И я каждый раз «забываю» это сделать, внимательно разглядывая верхний слой стопки. Но тут мой взгляд зацепился чуть дольше, так как что-то в стопке изменилось, – еще вчера, например, я не видел здесь Тютчева!

Я поднял книжку под названием «И солнце нити золотит». Под ней оказалась тетрадка стихов Ходасевича. Что это? Мама выбросила Тютчева и Ходасевича? Вряд ли. Должно быть соседи решили присоединиться и внести свою лепту… Или же наоборот – они брали почитать кое-что из книг, а потом положили на место?

Я взял несколько книжек, лежавших сверху, закинул их в рюкзак и отправился в путь.

Приехав на дачу, я налил себе остатки коньяка, которые стояли тут уже года полтора (примерно столько я не имел никакого желания пить). И открыл одну из привезенных книг. Это были поучения старца Паисия. Я прочитал несколько страниц и закрыл эту брошюру. Дело в том, что старец оказался чрезвычайно скорбным. В каждом предложении призывал покаяться в своих грехах, прослезиться, сокрушиться сердцем и наложить на себя эпитимию. Потому что так того требует вера в Христа. Мне это было чуждо. Концепция греха и покаяния в христианстве вызывает множество недоразумений. Если и есть какой-нибудь грех, то только один: считать себя чем-то отдельным от Бога, претендуя на то, что у тебя есть собственная воля, отдельная от Его воли. Все остальное — лишнее.

Я закрыл Паисия и открыл Ходасевича. И прочитав первое же стихотворение («Музыка»), с облегчением расхохотался.

Всю ночь мела метель, но утро ясно.

Еще воскресная по телу бродит лень,

У Благовещенья на Бережках обедня

Еще не отошла. Я выхожу во двор.

Как мало все: и домик, и дымок,

Завившийся над крышей! Сребро-розов

Морозный пар. Столпы его восходят

Из-за домов под самый купол неба,

Как будто крылья ангелов гигантских.

И маленьким таким вдруг оказался

Дородный мой сосед, Сергей Иваныч.

Он в полушубке, в валенках. Дрова

Вокруг него раскиданы по снегу.

Обеими руками, напрягаясь,

Тяжелый свой колун над головою

Заносит он, но — тук! тук! тук!— не гром,

Звучат удары: небо, снег и холод

Звук поглощают… “С праздником, сосед”.

“А, здравствуйте!” — Я тоже расставляю

Свои дрова. Он — тук! Я — тук! Но вскоре

Надоедает мне колоть, я выпрямляюсь

И говорю: “Постойте-ка минутку,

Как будто музыка?” Сергей Иваныч

Перестает работать, голову слегка

Приподымает, ничего не слышит,

Но слушает старательно… “Должно быть,

Вам показалось”,— говорит он.— “Что вы,

Да вы прислушайтесь. Так ясно слышно!”

Он слушает опять: “Ну, может быть —

Военного хоронят? Только что-то

Мне не слыхать”. Но я не унимаюсь:

“Помилуйте, теперь совсем уж ясно.

И музыка идет как будто сверху.

Виолончель… и арфы, может быть…

Вот хорошо играют! Не стучите!”

И бедный мой Сергей Иваныч снова

Перестает колоть. Он ничего не слышит,

Но мне мешать не хочет и досады

Старается не выказать. Забавно:

Стоит он посреди двора, боясь нарушить

Неслышную симфонию. И жалко

Мне, наконец, становится его.

Я объявляю: “Кончилось”.

Мы снова За топоры беремся.

Тук! Тук! Тук!..

А небо Такое же высокое, и так же

В нем ангелы пернатые сияют.

Вот он, подлинный дзен! Я вспомнил своего соседа по даче Олега. Крепкий, именно что «дородный» мужик, работает прорабом на стройках, в свободное время пьет водку и почти не пьянеет. И вот я представил: мы рубим вместе дрова, и я ему говорю: погоди, слышишь музыку? И внимательно гляжу в небо. Олег смотрит на меня как на умалишенного, пожимает плечами и начинает рубить дальше. Я опять призываю его остановиться, начиная руками дирижировать воображаемым оркестром, спрятанном где-то там высоко в небесах. А Олег, нахмурившись, удивленно замечает: «Да ты, брат, совсем допился! Белочка у тебя! Нет никакой музыки». Тут я перестаю дирижировать и смотрю на него с неподдельным сожалением, как на напрочь лишенного способности слышать. И говорю: «Ладно, руби дальше, раз не слышишь». Колун с треском падает на очередную чурку. (далее…)

Я открыл Тютчева. И тут же снова увидел свое отражение. Стихотворение под названием «Проблеск» по содержанию очень похоже на то, что описано у Ходасевича в его «Музыке». Правда, тут естественная музыка проявлена с помощью эоловой арфы, а не просто «слышится» в морозном небе во время рубки дров (как у Ходасевича). Но суть та же:

Я открыл Тютчева. И тут же снова увидел свое отражение. Стихотворение под названием «Проблеск» по содержанию очень похоже на то, что описано у Ходасевича в его «Музыке». Правда, тут естественная музыка проявлена с помощью эоловой арфы, а не просто «слышится» в морозном небе во время рубки дров (как у Ходасевича). Но суть та же: