Евангелие от Остапа и топор отца Федора (3)

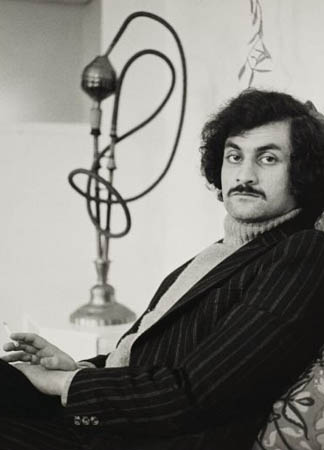

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Серии, Философия Когда: 28 июля, 2019 Автор: Андрей Пустогаров

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ.

2.

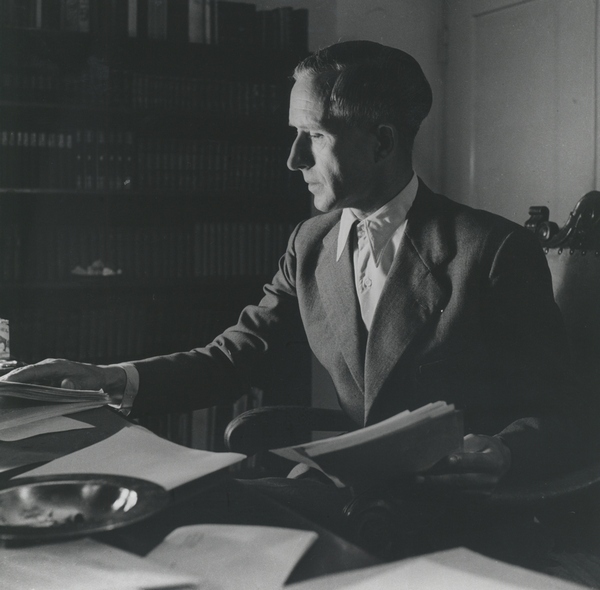

Романы Достоевского и он сам – еще один источник для пародий Ильфа и Петрова.

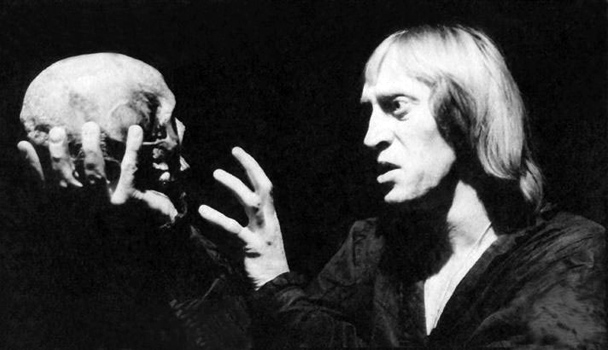

Достоевский, что называется, переночевал в финале «Двенадцати стульев». Подмечено сходство эпизода самоубийства Свидригайлова из «Преступления и наказания» с последними приключениями убившего Бендера Воробьянинова (см. Майя Каганская и Зеев Бар-Селла, «Мастер Гамбс и Маргарита», Тель-Авив, 1984).

Совпадают общий стиль описания и детали: ночной туман, пьяный на улице, разговор со сторожем

Достоевский: «Он злобно приподнялся, чувствуя, что весь разбит; кости его болели. На дворе совершенно густой туман и ничего разглядеть нельзя. Час пятый в исходе; проспал! Он встал и надел свою жакетку и пальто, еще сырые. Нащупав в кармане револьвер, он вынул его и поправил капсюль…

Молочный, густой туман лежал над городом. Свидригайлов пошел по скользкой, грязной деревянной мостовой, по направлению к Малой Неве… Какой-то мертво-пьяный в шинели, лицом вниз, лежал поперек тротуара. Он поглядел на него и пошел далее…. (далее…)