«Относиться к самому себе серьезно означает отождествляться с самим собой, а это исключает способность наблюдать себя со стороны, а наблюдать себя со стороны можно только при раздвоении личности, тогда одна твоя половина действует, а другая следит за ней, анализирует и оценивает ее поведение. Но тогда тот ты, который следит, уже не совсем тот ты, который действует, вас как бы двое. А как можно относиться серьезно к тому, кто уже не совсем ты?»

*

«Подлинно то, что происходит внутри человека, происходящее вне его нельзя считать подлинным в высшей мере…»

К. Каспер, «Ода утреннему одиночеству, или жизнь Трдата».

Пролегомены

Не следует перечитывать понравившиеся книги, как нельзя возвращаться спустя много лет туда, где ты был счастлив — вместо возвращения утерянного времени тебя подстерегает — скука.

Я нарушил эту заповедь сырым декабрьским утром, раскрыв последнюю книгу В. Набокова «Лаура и ее оригинал» — когда-то осилил ее с трудом, сделал несколько поспешных выводов, и вот теперь — опять… (далее…)

Оставить комментарий »

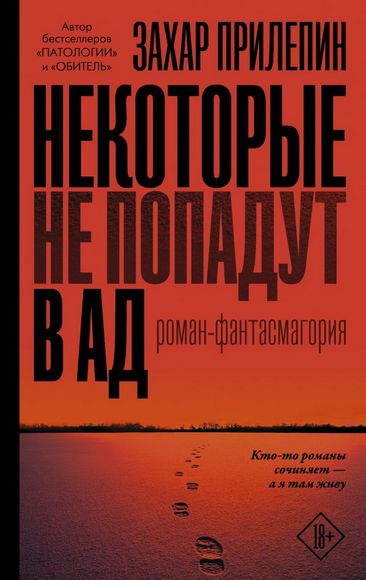

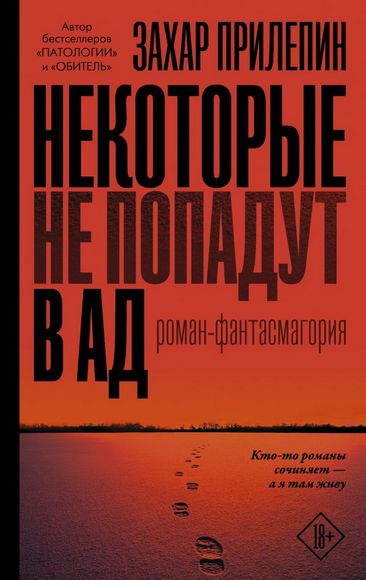

Олег Демидов разбирается, как устроен новый роман Захара Прилепина

Вышла новая книга Захара Прилепина — «Некоторые не попадут в ад». Никто не ожидал появления художественного текста. Читатели уже были готовы к биографии Сергея Есенина. И на тебе!

Во многом книга стала неожиданной и для самого автора. Он говорит, что написал её за каких-то 25 дней.

Быстро? Но на то были свои причины.

“Русская весна” претерпевает не лучшее время. Донбасс лишился лучших полевых командиров — не в бою, потому что никто при равных условиях одолеть их не мог, а в террористических актах. Следом погиб и глава ДНР — Александр Захарченко.

История независимого молодого (и что особенно важно — левого!) государства стала историей козырей (если не разменных карт) в колоде российских политиков. (далее…)

2 комментария »

Но как спелись БГ и Шнур, почти синхронно заговорив о русской литературе!

Казалось бы, с одной стороны — шансонье, хулиган, шоумен-эксцентрик. Что нечасто у рокеров — любимый как широкими народными массами, так и властями (некоторые конкретизируют — «певец кремлевский, певец администрации Президента РФ»). С другой — гуру, выбравший для духовных проповедей почему-то музыку с демонстрацией адекватных статусу черт вечности и надмирности. В групповых святцах отечественной (и протестной!) интеллигенции — одна из первых фигур. Что там может быть общего, кроме некоторой принадлежности к рок-н-роллу и питерского происхождения?

Как оказалось, немало. Высказывания звезд о классиках — частность, за которой проглядывает нечто большее — контуры сходных мировоззрений.

Напомню фактуру.

Сергей Владимирович Шнуров, выступая на совете комитета Госдумы по культуре (членом которого с недавнего времени является), сделал два скандальных заявления: 1) «Пушкин — наше не всё»; 2) о том, что Министерство культуры необходимо упразднить, — дескать, подобных институций «ни в одной нормальной стране нет». (далее…)

6 комментариев »

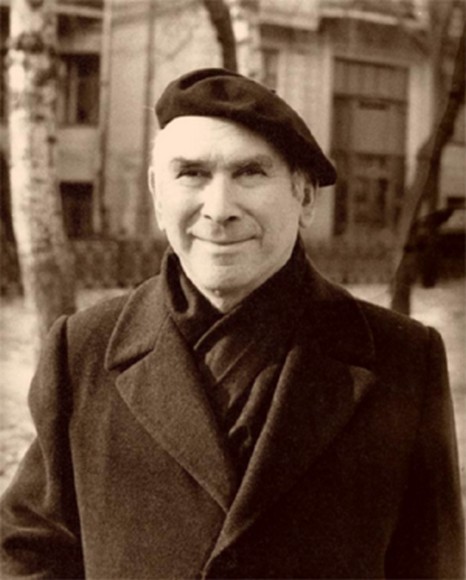

Памяти великого поэта-переводчика

Еще в мои студенческие годы в сборнике лирики Николауса Ленау я прочел стихотворение «Смотри в поток».

Впечатление было таким сильным, что я невольно заинтересовался: кто же возродил немецкий подлинник в прекрасных русских стихах? Я отыскал в конце книги имя этого переводчика — Вильгельм Левик.

Признаюсь, это был первый в моей жизни случай, когда я задумался о роли и личности посредника в нашем общении с зарубежной поэзией. И с тех пор я понимаю почему, при обсуждении публикаций зарубежной поэзии наряду с именами иноязычных авторов, как правило, называют имена их русских интерпретаторов. Более того, иногда ищут работы именно такого-то переводчика, и это, бесспорно, высшее свидетельство его заслуг и признания читателей, завоеванного талантом, трудом и требовательностью к себе.

Таких корифеев поэтического перевода совсем немного, и один из них — Вильгельм Левик. (далее…)

Оставить комментарий »

Просвещение — слово-то какое! Просве-щщение, запре-щщение. Посконное, пылью пустых книжных полок пахнущее.

Департаментом, совиными крылами, беликовыми, наро-дико-образом пахнет. Понедельником.

Но ведь и Прокоповичем пахнет тоже, облупленными башмаками с пряжками Михал Василича на Моховой и Кантемиром пахнет.

Пахнет двумя томами малой французской энциклопедии, на послевоенные копейки купленными моей героической тёткой, в семнадцать лет ушедшей с румынским языком на Таманский фронт.

И еще раньше… по дороге на Бугры, в пыли Боровского шоссе ветер шевелит страницы большой книги со следами тележных колёс, той самой, выброшенной из высоких окон пустого дома Обнинских.

Там теперь другой город. Обнинск. Другие времена.

Отчего же рецензия известнейшего писателя Адама Гопника, — постоянного автора журнала The New Yorker: — на две книги американских авторов, приводимая здесь в сокращении, так деликатно касается темы французского Просвещения? Оттого что упоминание «Академии Ортодоксии», как величают теперь в академиях Нового Света движение Просвещения — предтечу американской демократии — взывает у академиков «нового феминизма» резкое неприятие как виновного во всём, что произошло в мире мысли и чувств в предыдущие три столетия.

Но за Дидро обидно! (далее…)

Комментарии (1) »

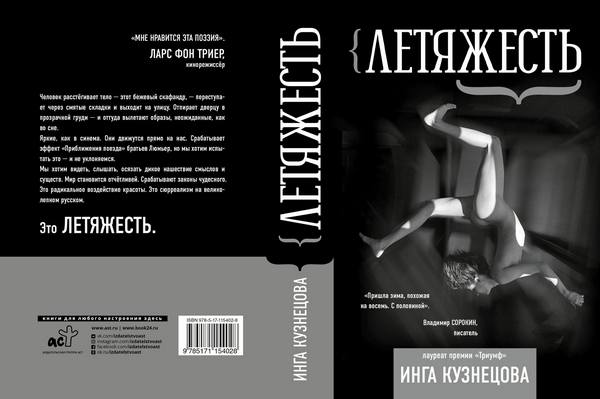

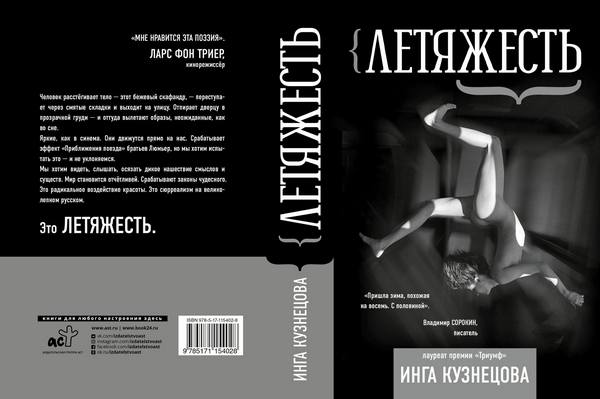

Инга Кузнецова. Летяжесть. Серия: Поэтическое время. — М.: АСТ, 2019. — 560 с.

…Отзыв мэтра кино на обложке этой книги как нельзя лучше разъясняет ее суть. Это безо всяких метафор чудо овеществления «кинематографической» магии, синкопированной поэтическим словом, которое можно увидеть здесь и теперь. Как прибытие поезда из космоса фантазий времен братьев Люмьер в наше трехмерное пространство вечных «не плачь, не бойся, не проси».

Парадоксальность и книги, и ее автора проявляется во всем. Во-первых, название. «Летяжесть» — это симбиоз привычного земного тяготения (социальный статус поэта) и легкость, с которой автор разбивает наши с вами стереотипы. И даже не наши, а вообще любые, классические. Образ Икара при этом бесполезен, полет осуществлен без крыльев, поэзия Инги Кузнецовой — не отношения между объектом и субъектом, поскольку сказать что-либо подобное о звездной пыли или танце фламинго мы вряд ли сможем. (далее…)

Оставить комментарий »

Борис Хазанов. Оправдание литературы: Этюды о писателях. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2018. 240 с.

Иногда кажется, что эссе — самое значимое, а статьи о литературе читать интереснее, чем саму литературу (те же классики же читаны и перечитаны). Эссе высочайшей интеллектуальной и, извините, моральной, сужденческой пробы — тут действительно на вес уж не знаю чего. И они, книги таких эссе, проходят почти незамеченными…

Живущий в Германии прозаик и эссеист Борис Хазанов пишет о любимом, о том, о чем, кажется, не мог не написать. В довольно традиционном стиле, без каких-либо сугубых изысков — краткий очерк биографии писателя, скорее даже тех вещей, которые понадобятся для дальнейшего разговора, и сам рассказ, о сквозной ли линии, монотеме или вообще об отдельном эпизоде.

Это разговор тихий и — крайне интеллигентный. Как, если представить себе, на кухне ораторствует Быков, его слушают в проходах, спорят, кто-то уже и морду бить лезет, а негромко в углу, на архаически правильном русском, с интонированием иных лет очень пожилой писатель рассказывает о Флобере и Достоевском, Музиле и Шульце, Хайдеггере и Целане. (далее…)

Комментарии (1) »

Мое пребывание в Москве в октябре 2008 года, когда по приглашению Института мировой литературы Российской Академии наук и представительства Республики Северная Осетия-Алания я выступал на праздновании юбилея великого русского писателя осетинского происхождения Гайто Газданова, — было связано с тремя художниками. (далее…)

Оставить комментарий »

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, На главную, Перемены, Прошлое, События, Трансцендентное, Философия Когда: 5 марта, 2019 Автор: Андрей Пустогаров

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Однако даже в советское время, когда приветствовалось социальная направленность искусства, тезис Белинского подвергался сомнению.

«…образы Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны овеяны глубокой и нежной поэзией, красотой человечности. В них есть нечто столь чистое и возвышенное, что трудно отделаться от впечатления, что они несут в себе глубокую правду человечности, освещающую и освящающую и все, их окружающее; ибо они никому не делают зла, ибо они любовно и бережно относятся к людям… ибо они как бы слиты с щедрой и прекрасной природой, близкой им… подобно (…) тому, как — по древней мечте человечества — люди жили в раю… «Старосветские помещики» — это, собственно, повесть о любви… главный эпизод сюжета повести — о любви Афанасия Ивановича после смерти любимой… Афанасий Иванович… поднимается здесь уже к высотам трагизма… и через пять лет его горе так же неутешно и возвышенно: «… он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно точущий фонтан, лились, лились ливмя на застилавшую его салфетку»». (Г. Гуковский. Реализм Гоголя. Гл. II.)

Итак, «Старосветские помещики» — это повесть о любви. Потому-то герои и живут тихой безмятежной жизнью, чтобы ничего не отвлекало их от любви друг к другу, которая и есть содержание их жизни. Поэтому у них нет детей.

Они находятся в раю. Однако после смерти супруги Афанасий Иванович из этого рая изгоняется. Жизнь его теряет смысл и превращается в муку, от которой избавляет только смерть. Заметим, что это естественный порядок вещей в случае настоящей высокой любви, когда весь смысл жизни заключен в любимом человеке: один из супругов, как правило, умирает раньше другого. (далее…)

Комментарии (1) »

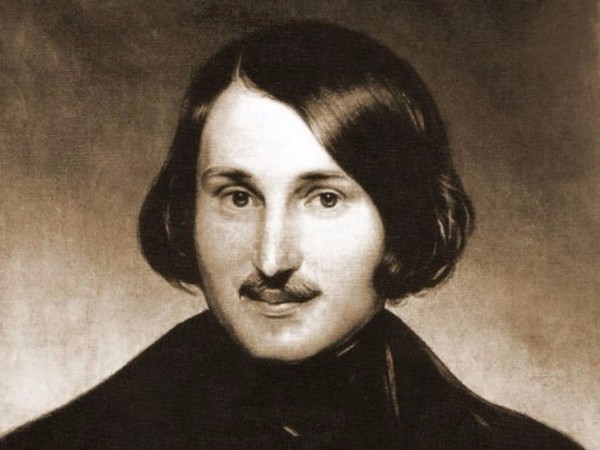

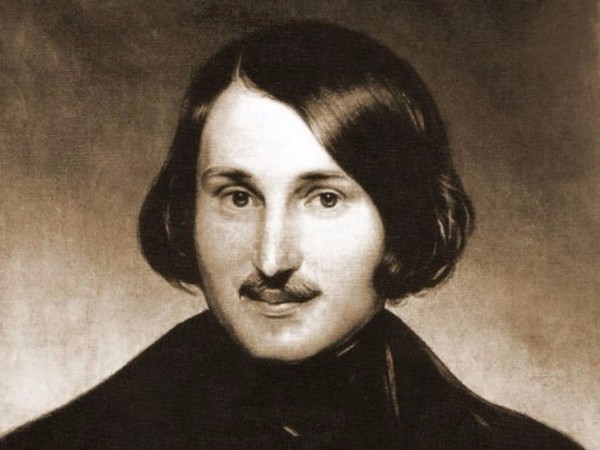

Разгадка Гоголя

«Я почитаюсь загадкой для всех; никто не разгадал меня совершенно».

Гоголь, письмо к матери, 1828

Принято говорить о загадке Гоголя. В 1909 году В. В. Розанов публикует статью, которая так и называется: «Загадки Гоголя».

В чем же их видит Розанов?

«О (…) глубоких, подспудных течениях в его душе мы не можем даже догадываться (…) Гоголь остается темен и темен… Гоголь, очевидно, был болен или очень страдал, — но не от тех маленьких пороков, которые называют в связи с его именем… — правдоподобнее всего предположить, что боль и страдание, возможный хаос и дезорганизация прошли не через ум его, а через совесть и волю… Здесь была какая-то запутанность, и в этом скрывается главный «икс», которого рассмотреть мы никак не можем…»

Итак, Гоголь несет нам хаос и дезорганизацию.

Василию Розанову вторит Николай Бердяев:

«Гоголь один из самых загадочных русских писателей…. Как и многие русские люди, он искал Царства Божьего на земле. Но искания эти принимают у него извращенную форму… У него было сильное чувство демонических и магических сил… Он ищет прежде всего спасения… У Гоголя было сильное чувство зла, и это чувство совсем не было исключительно связано с общественным злом, с русским политическим режимом, оно было глубже». [Н.Бердяев. Русская идея (Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века). Париж, 1946.]

(далее…)

5 комментариев »

О книге: Жан Жене «Рембрандт» / Пер. с фр. А. Шестакова. М.: Ад Маргинем Пресс; Музей современного искусства «Гараж», 2019.

Чтобы не растерять чувства удивления перед живописью, нужно смотреть на нее глазами дилетанта.

Жене пишет:

«Одно дело — выяснить что-либо аналитическим путем, и совсем другое — постичь то же самое в результате внезапного озарения».

Итак, медленно перемещаться от картины к картине. Просто всматриваться, не требуя ничего большего. Бродить по залам галереи, пока не закружится голова. Только тогда мы оставляем шанс озарению. В такую минуту можно обнаружить, что «рукав в “Еврейской невесте” — это абстрактная картина». И какая разница, если кто-то уже замечал это раньше?

Русское издание «Рембрандта» довольно точно воспроизводит книгу, недавно вышедшую во Франции. Между прочим, в подготовке оригинального издания участвовал Филипп Соллерс, когда-то публиковавший эти тексты в Tel Quel. Верстка одной из статей действительно вызывает ассоциации с (пост)структуралистским авангардом, хотя едва ли Жене всерьез интересовала подобная рифма, это слишком личные записи. Однако прием параллельного набора двух эссе, которые по мере погружения в чтение начинают обнаруживать взаимосвязи, в свое время увлек Жака Деррида, заимствовавшего у Жене эту раздвоенную форму для нескольких философских текстов. (далее…)

Комментарии (1) »

Если уж говорить о знаменитостях, то о лучших из них. Таких, например, как N и Z.

Уже в молодости N собирал небольшие залы, но настоящий успех пришел к этому музыканту после того, как на него обратили внимание продюсеры. Вскоре N перестал подрабатывать слесарем, поскольку начал получать неплохие гонорары за свои выступления и пластинки. Он переехал жить в столицу, а затем случилось ожидаемое многими экспертами событие — он получил самую престижную премию в музыкальном бизнесе. Он завоевал ее и в следующий год, и еще два раза. N купил себе большой дом, который всегда был полон друзей — разных выдающихся и известных людей. Его пригласили на центральное телевидение — вести еженедельную передачу, которая также, все время пока он ее вел, пользовалась большим успехом. А еще он установил мировой рекорд по количеству зрителей, пришедших на музыкальный концерт. Разумеется, все эти достижения были вполне заслуженны, ведь его песни не покоряли разве что самые черствые сердца.

О чем он пел? И, кстати, почему мы назвали его лучшим из знаменитостей? Сейчас это станет ясно, ведь именно затем мы переходим к его творчеству.

Главный герой практически всех его песен — бедный музыкант, которому не удалось покорить вершин. Однако он играет и поет не ради успеха, а чтобы дать прозвучать тем гармониям, что улавливает его метафизический слух. Обычно в песнях N описывалось, как этот музыкант одет — в старую затертую одежду, в каком состоянии его музыкальный инструмент — скрипящий, раздолбанный, затем сообщалось, что он все равно бодр и весел, и будет следовать своему призванию до конца, а состоит оно в том, чтобы отдаваться музыке — тем мирам свободы и гармонии, которые проявляют себя через правильно расставленные звуки и их сочетания. (далее…)

Комментарии (1) »

Вступительное слово

Это было написано неизвестным чернокнижником (есть и такие в поэзии) в конце прошедшего столетия. Невзирая на сомнительность текстов, предлагаю их читательскому вниманию.

* * *

В весенней радости швырнул в окно я «душу»,

разбившись об асфальт гуляющих влюбленных

пустой бутылкой, выпитой до суши

в кругу случайных встреч и лиц знакомых.

В окно взглянула ночь – и почернела,

глазами фонарей смотрела слепо,

в вечерней горечи пустил я тело

на перекресток с миром не отпетых.

Там снизу смерть кружила с мотыльками,

смеясь над жизнью, бесконечно малой,

а над заброшенными облаками

лежала бездна пылью неубранной.

Под стук надменный, забивая гвозди,

пел гробовщик о нежности любовной;

я слышал маятник, и было поздно

остановить ужасный ход спокойный.

Река отчаянного сожаленья

текла песками времени отсчета…

Тут я очнулся: утро, стены,

икота.

(далее…)

Оставить комментарий »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

Сэлинджер в Лимбе

Если Франц Кафка посвятил свою жизнь изображению возможного через невозможное, другой выдающийся художник ХХ столетия попытался выразить невозможное — собственный инфернальный опыт, приобретенный во время войны, — посредством возможного — простой истории подростка с Madison Ave.

В одном из рассказов Джерома Дэвида Сэлинджера присутствует прекрасная метафора всего его творчества. Герой истории сержант Икс, в котором угадывается alter ego самого Сэлинджера, любил перечитывать надпись на форзаце книги, принадлежавшей арестованной им немке. «И вот сегодня, вернувшись из госпиталя, он уже третий раз открывал эту книгу и перечитывал краткую надпись на форзаце.

Мелким, безнадежно искренним почерком, чернилами было написано по-немецки пять слов:

«Боже милостивый, жизнь — это ад».

(далее…)

Оставить комментарий »

Анатомия бюрократического идиотизма

Сегодня тема мирного договора с Японией и судьбы Курильских островов широко обсуждается и на межгосударственном уровне, и в общественном пространстве. Это вполне объяснимо. Однако за новостями последнего времени остаются как бы в тени события начала минувшего века. Между тем, именно в наши дни исполняется 115 лет началу Русско-японской войны (27 января по старому стилю). И неплохо бы с высоты прожитого обратиться нам к тем событиям, чтобы извлечь необходимые уроки.

Поможет в этом яркий документ того времени — книга замечательного писателя и, что особенно важно, живого участника роковых событий В.В.Вересаева. Надо сразу отметить — его записки «На японской войне» до сих пор издаются и находят своего читателя. Почему? Да, прежде всего, потому, что мы имеем дело с умной книгой человека, болеющего за судьбу России, и, в то же время, умеющего глубоко разобраться в причинах нашего позорного поражения в той войне.

Врач по профессии, Вересаев стал военным медиком и служил в полевом госпитале в Маньчжурии в 1904-1905 годах. Соединив в одном лице профессионализм писателя и врача, он смог разобраться и показать читателю симптомы, ход болезни и ее итог, что поразили тогда и русскую армию, и все общество. Уроки той войны неплохо бы извлечь и нам, живущим сегодня. (далее…)

Комментарии (1) »