Неудобная литература. Ольга Погодина-Кузмина о литературном творчестве. Писать или не писать?

Рубрики: Культура и искусство, Литература, На главную, Неудобная Литература, Опыты Когда: 26 января, 2013 Автор: Глеб Давыдов

Цитируется по .

В занятии литературой есть какой-то дурной абсурд. Сначала несколько лет ты пишешь роман, потом два-три года мыкаешься с ним по издательствам, потом тебя наконец где-то соглашаются осчастливить и печатают. Платят те же деньги, что и за одну серию какой-нибудь телевизионной тошнотины для домохозяек, вроде «Варенька. Печенье любви», но ты же не за деньги, даже смешно!… Потом два-три месяца жадно читаешь отзывы, получаешь письма от читателей, радуешься как дитя, но постепенно ручеек иссякает, тебя вместе с твоим измученным шедевром смывает волной нового прибоя. Все, забыто и похоронено.

Казалось бы – делай выводы, умный человек. Так ведь нет! Черт тебя подначивает писать новый роман. И хотя пишешь как бы «для себя», в глубине души-то заранее представляешь все эти мытарства, что надо его куда-то отправлять, кому-то предлагать, просить прочесть, с волнением ждать ответа… как поход к зубному врачу. С той разницей, что зубы тебе предъявлены как данность, а тут сам лезешь на рожон.

В общем, дописываю последнюю главу.

Комментарии к статусу:

сергей семенов Иосиф Бродский: «Я, например, занялся изящной словесностью по одной простой причине — она сообщает тебе чрезвычайное ускорение. Когда сочиняешь стишок, в голову приходят такие вещи, которые тебе в принципе приходить не должны были. Вот почему и надо заниматься литературой. Почему в идеале все должны заниматься литературой. Это необходимость видовая, биологическая. Долг индивидуума перед самим собой, перед своей ДНК».

Евгений Щетинкин Творческий мазохизм какой-то…

Максим Лаврентьев Дописывайте. Жду.

Ольга Погодина-Кузмина Максим, вот это правильный ответ))) спасибо!

Ольга Погодина-Кузмина Сергей, классик отлично объясняет, зачем нужно сочинять литературу. Но зачем ее нужно печатать, прилагая к этому нечеловеческие усилия? Вопрос остается открытым. С другой стороны, писатель, который не печатается и не состоит — не более чем самозванец.

Владимир Михайлов Оля, всё дело в том, что писатель, может, и пишет для себя, но — в тайной надежде, что его услышат. Если ты пишешь какую-нибудь слюнявую муть, — это один посыл, а если тебя беспокоят важные вопросы, на которые люди всегда, во все века будут искать ответы, то это всё-таки твоё предназначение. И не важно, опубликуют потом описание твоих попыток прорыва или нет. Пусть современники не прочтут и не услышат, но ведь будут ещё потомки. Скольких писателей не публиковали при жизни? И ничего. Так что к духовным вопросам и «видовой, биологической необходимости» примешивается только один маленький, малюсенький такой ещё вопросик — о материальной составляющей жизни писателя… Поэтому несмотря ни на что мечтаю прочесть твой новый роман, так как предыдущий очень понравился.

Анастасия Дудко Потребность быть напечатанным — эта та же потребность быть услышанным, не напечатают тебя — никто и не узнает, что ты хотел сказать. Та же потребность, как у судачащих на лавочке у подъезда бабушек, они для того и сидят на своих лавочках, чтобы их услышали подруги. У писателя просто масштабы пошире.

______________

Вот такая занятная тема. А вы что думаете?

* * *

Читайте также:

О романе Андрея Коровина «Ветер в оранжерее». При чем здесь литература?

Современная литература (обзор блогосферы)

КНИГИ ПРОЕКТА НЕУДОБНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

АНДРЕЙ КОРОВИН «ВЕТЕР В ОРАНЖЕРЕЕ»

ОЛЕГ ДАВЫДОВ. «КУКУШКИНЫ ДЕТКИ»

СУЛАМИФЬ МЕНДЕЛЬСОН «ПОБЕГ»

ОЛЕГ СТУКАЛОВ «БЛЮЗ БРОДЯЧЕГО ПСА»

ВСЕ книги проекта Неудобная литература

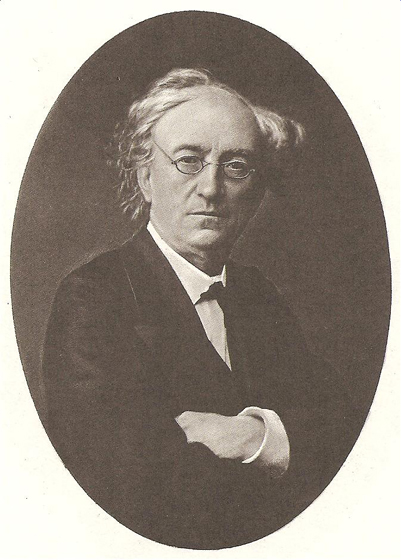

Немецкие жены вполне вписываются в жизненную канву Тютчева, поскольку он прожил в Германии более двадцати лет. Первая жена Эмилия-Элеонора Петерсон, урождённая графиня Ботмер (с ней Тютчев дважды был обвенчан – в лютеранской и православной церкви) умерла в Мюнхене в 1838 году. От первого брака у Тютчева было три дочери. Старшая дочь Анна, жена Ивана Сергеевича Аксакова, фрейлина императорского двора, автор великолепных мемуаров (она истинная дочь своего отца!) «При дворе двух императоров», вторая дочь Екатерина, воспитанница Смольного института, также была фрейлиной при императрице Марии Александровне, и Тютчев в привычной шутливой своей манере говорил, что у него при дворе «есть свои представители». Вторая жена Эрнестина Фёдоровна, «женщина замечательного ума и красоты», полунемка – полуфранцуженка. Урождённой баронессе Пфеффель, в первом браке Дёрнберг, было 29 лет, когда она вышла замуж за Тютчева, обвенчавшись с ним также дважды – в католической и в православной церкви. Она выучила русский язык, переписывала стихи и письма Тютчева, способствовала публикации его статей на Западе через своего брата, баварского журналиста Карла Пфеффеля, сохранила для потомства автографы поэта. Эрнестине Фёдоровне посвящены многие стихотворения Тютчева. Среди них: «Не знаю я, коснётся ль благодать…», «Всё, что сберечь мне удалось…», «Всё отнял у меня казнящий Бог…». Она умерла спустя четверть века после Тютчева в 1894 году под Москвой в имении её зятя Ивана Аксакова и похоронена на Новодевичьем кладбище в Петербурге (у Московского проспекта) рядом с Тютчевым.

Немецкие жены вполне вписываются в жизненную канву Тютчева, поскольку он прожил в Германии более двадцати лет. Первая жена Эмилия-Элеонора Петерсон, урождённая графиня Ботмер (с ней Тютчев дважды был обвенчан – в лютеранской и православной церкви) умерла в Мюнхене в 1838 году. От первого брака у Тютчева было три дочери. Старшая дочь Анна, жена Ивана Сергеевича Аксакова, фрейлина императорского двора, автор великолепных мемуаров (она истинная дочь своего отца!) «При дворе двух императоров», вторая дочь Екатерина, воспитанница Смольного института, также была фрейлиной при императрице Марии Александровне, и Тютчев в привычной шутливой своей манере говорил, что у него при дворе «есть свои представители». Вторая жена Эрнестина Фёдоровна, «женщина замечательного ума и красоты», полунемка – полуфранцуженка. Урождённой баронессе Пфеффель, в первом браке Дёрнберг, было 29 лет, когда она вышла замуж за Тютчева, обвенчавшись с ним также дважды – в католической и в православной церкви. Она выучила русский язык, переписывала стихи и письма Тютчева, способствовала публикации его статей на Западе через своего брата, баварского журналиста Карла Пфеффеля, сохранила для потомства автографы поэта. Эрнестине Фёдоровне посвящены многие стихотворения Тютчева. Среди них: «Не знаю я, коснётся ль благодать…», «Всё, что сберечь мне удалось…», «Всё отнял у меня казнящий Бог…». Она умерла спустя четверть века после Тютчева в 1894 году под Москвой в имении её зятя Ивана Аксакова и похоронена на Новодевичьем кладбище в Петербурге (у Московского проспекта) рядом с Тютчевым.