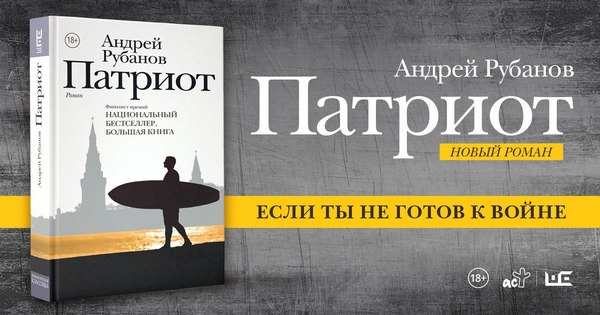

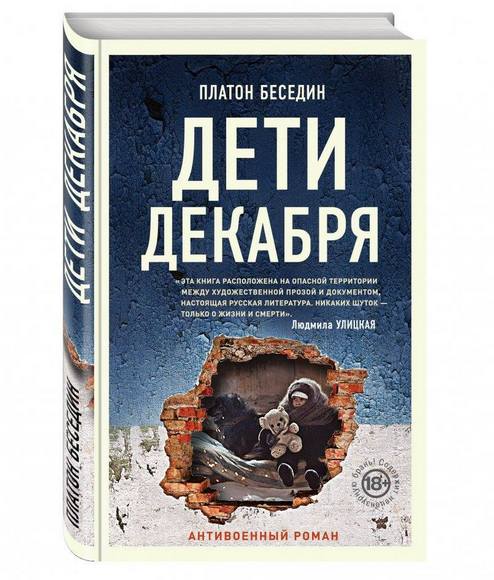

Как смотрят дети. Об антивоенном романе Платона Беседина

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Мысли, На главную, Перемены, Разные тексты, События Когда: 21 августа, 2017 Автор: Олег Бугаевский

Первое, что приходит в голову, когда читаешь новый роман Платона Беседина «Дети декабря» — это обман. Нет, война на Донбассе, мир в Крыму и воспоминания детства и юности у него описаны вполне достоверно, наверное, многие могли бы подтвердить слово в слово, что именно так и было.

Обстрелы, разруха, очереди на пропускных пунктах. Так в чем же обман?

А ведь он — это главное, что движет главным героем на протяжении всех четырех разделов, озаглавленных, словно старые песни о главном.

«Стучаться в двери травы» напоминает об Уитмене, «Воскрешение мумий» — Эдгара По, «Дети декабря» — название альбома «Аквариума», а все вместе — какую-то большую Книгу жизни, в которой не свалены в кучу воспоминания, рефлексии, зарисовки, а произведена тщательная классификация и даже ревизия прошлого и настоящего. Будущее в каждой из глав — под вопросом, оно как бы ускользает от рассказчика, переходя в следующий рассказ с узнаваемым героем. (далее…)