Русский социолог Питирим Александрович Сорокин выделял три типа культуры – идеациональный, идеалистический и чувственный. Основой всякой культуры является ценность. Любая культура представляет собой единство составных частей, пронизанных одним смыслом, одной ценностью. Господствующая ценность определяет социально-экономический уклад и формы деятельности человека. Так, например, считает П.А. Сорокин, для культуры Запада Средних веков главной ценностью был Бог. Именно поэтому все сферы человеческой деятельности средневекового Запада были связаны с религией и контролировались ею. Литература и музыка, живопись, архитектура и философия носили исключительно религиозный характер. Такую культуру П.А. Сорокин называл идеациональной.

Но уже с XII в. на Западе сложилась новая культура, частично основанная на рациональном, чувственном – идеалистическая. Начиная с XVI в., сформировалась культура светская, могущая быть воспринята только через органы чувств, или чувственная.

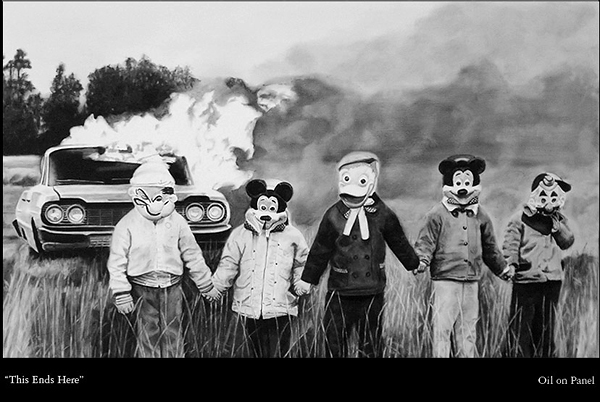

Чувственная культура стремится «отразить чувственную красоту и обеспечить чувственное удовольствие и развлечение»1. Герои и персонажи такой культуры – типичные смертные. Эта культура существует для рынка и конкурирует с другими товарами. Характеризуя искусство чувственной культуры, П.А. Сорокин писал, что «это искусство пейзажа и жанра, портрета, карикатуры, сатиры и комедии, водевиля и оперетты, искусство голливудского шоу; искусство профессиональных художников, доставляющих удовольствие пассивной публике»2. Существенный момент заключается в том, что чувственная культура отображает окружающую действительность такой, как мы воспринимаем ее посредством органов чувств.

Разные области культуры прошли один и тот же путь – от идеациональной и идеалистической формы к чувственной3. К отказу от Бога как высшей ценности в пользу чувственности и удовольствия, в пользу необременительного существования и потребления.

В ХХ в. чувственная культура переживает кризис. Искусство перестает быть «указателем в трансцендентное» и превращается в товар, творец становится активным и полноправным участником рыночных отношений, а делец – ценителем прекрасного. Складывается ситуация, когда делец подчиняет себе творца и навязывает тем самым свои вкусы публике, влияя таким образом на дальнейшее развитие культуры.

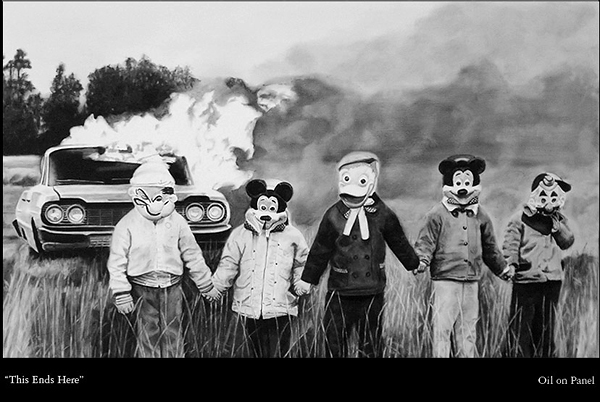

Анализируя культуру ХХ в., П.А. Сорокин уверенно предрекал ей скорый крах. «Разложение идет сейчас в полную силу. Ничто не может остановить его»4. Однако разложение не прекратилось, культура второй половины ХХ – начала XXI вв. не только сохранила черты, подмеченные П.А. Сорокиным, но и, что совершенно очевидно, сосредоточилась на аномальных явлениях и персонажах. Сложился новый тип культуры, в основе которой – аномия, порок и преступление. Применительно к общественной ситуации в США середины ХХ в. Р. Мертон называл порок и преступление «нормальной» реакцией на ситуацию, «когда усвоено культурное акцентирование денежного успеха, но доступ к общепризнанным и законным средствам, обеспечивающим этот успех, недостаточен»5.

Развивая мысль П.А. Сорокина, можно говорить о том, что уже в ХХ в. сложился новый тип культуры, могущей быть названной патологической. Это культура общества, переживающего аномию или социальную патологию, «распад человеческих связей, массовое девиантное поведение, когда значительная часть общества нарушает нормы этики и права»6.

Интересной в этой связи представляется точка зрения А.С. Панарина о «разоблачительных» революциях, которые в конце XIX – начале ХХ вв. претерпела культура христианского мира и которые подвели ее к пафосу отрицания возвышенного и утверждению низменного7. Прежде всего, К. Марксу удалось показать, что действительность не дана человеку Богом, а производится им самим. Материальное производство – основа действительности, а следовательно, действительность может быть преобразована и переиначена.

Затем Ф.В. Ницше «открыл», что ценности, которыми жила христианская цивилизация на протяжении почти двух тысячелетий, есть не что иное, как обман или мещанская надстройка, за которой скрываются основы бытия. Провозглашая превосходство сильных над слабыми, Ф.В. Ницше причисляет к элите тех, кто способен презреть христианскую мораль и преуспеть в самоутверждении. Для З. Фрейда мораль и религия также не являются самоценными явлениями. Это лишь иллюзии сознания, прячущего истинную человеческую природу, основанную на инстинкте и влечении. И, наконец, последним изобличителем иллюзий А.С. Панарин называет Ф.М. де Соссюра8. (далее…)