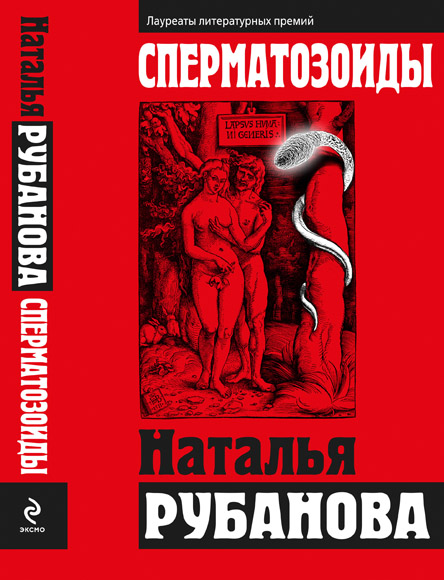

Женщина из Малаги

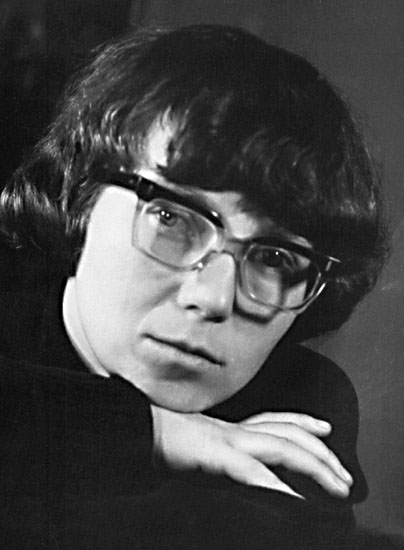

Рубрики: Литература, Люди, Мысли, На главную, Прошлое, Путешествия Когда: 18 февраля, 2014 Автор: Александр Снегирёв

Помню, знакомая поделилась: «Пришёл один, просидел всё ночь и ушёл, не прикоснувшись. Это нормально»? И я, конечно, усмехнулся, но привёл пару примеров из опыта, всякое, мол, бывает.

Этот рассказ состоит сплошь из скромных жизненных обстоятельств и романтических размышлений. Как и его герой, ребёнком я посещал музыкальную школу. Лет до четырнадцати лямку тянул с искренним желанием хоть чему-нибудь научиться. Мне даже рояль купили, подержанный, с трещиной. Без толку. Наверное, в трещине дело.

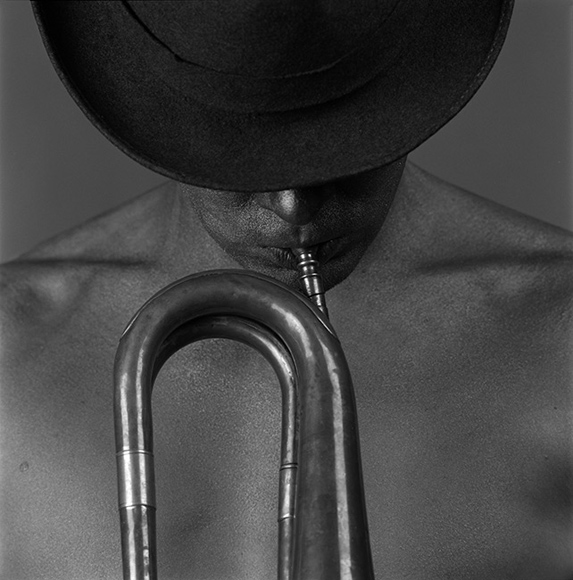

И вот однажды, спустя годы, поднимался я по Среднему Кисловскому и вдруг стоп. Справа доносились духовые, слева фортепьяно. И я замер, и сдвинуться с места совершенно не мог. Прав был товарищ Сталин, который в фильме «Утомлённые солнцем 2» сказал: «Хорошо, когда музыка». И в самом деле хорошо, товарищ Сталин.

На столе морские твари и вино. В кармане презервативы. Домашний концерт. Меня пригласила хозяйка. Польская рыжуха с глазами бело-синими, как алюминиевые банки пепси-лайт. Давно сюда переселилась. Прохладно ей на родине, ежится она на познанском ветру, плечи свои точеные ладошками крестьянскими растирает.

В окне, пересекаясь и разлетаясь в стороны, кружили чайки. Взбаламученный осадок со дна мира. Интересно, что нужно, чтобы взбаламутить меня. (далее…)