Рубрики: Литература, Люди, На главную Когда: 24 марта, 2015 Автор: Александр Блинов

– Боря, – сказала мать спине отца, снимая с меня ушанку (на улице была зима). – У нас сын – собака.

– Угу, – сказала спина.

Отец вечно что-то писал за своим столом. Он был учёный.

– Что «угу», – заводилась мать, – хоть глянь на него!

Отец повернул голову:

– Мальчик как мальчик, – сказал отец. – И зовут Саша. Был бы собака, звали Пират или Тузик!

Я кивнул.

– Вот видишь, Лидочка (Лидочка – это моя мать), и он так думает. – Отец отвернулся к своим бумагам. (далее…)

Комментарии (1) »

Рубрики: Литература, Люди, Мысли, На главную Когда: 21 марта, 2015 Автор: Андрей Тесля

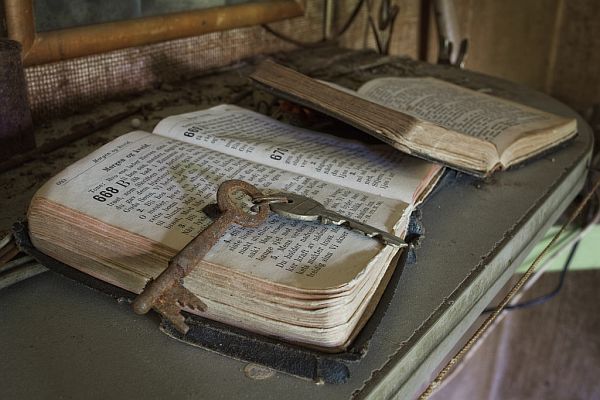

То, как человек обращается с книгой, – многое способно рассказать о нем.

Для одного характерно осторожное поглаживание корешка кончиками пальцев, для другого – ощущение бумаги в старых книгах, которые еще печатались свинцовыми литерами, – оставленные последними неровности на страницах. Третьих приводит в восторг запах свежеотпечатанной книги, доставаемой из только что раскрытой пачки, или запах старых книг – в переплетах из свиной кожи или легких брошюр, удостоившихся лишь картонных самодельных оберток.

Существует масса способов хорошо издать книгу – и то, как издана книга, говорит о том, как к ней относились, когда издавали – автор, редактор, корректор, издатель. Иная вроде бы отлично изданная книга никак не желает читаться по несоответствию между тем, что в ней и как рассказывается – и как она напечатана и переплетена. В ином же случае самое невзрачное издание – на газетной бумаге, подслеповатой печатью, с разваливающимся от первого же прикосновения переплете – становится любимым. (далее…)

Оставить комментарий »

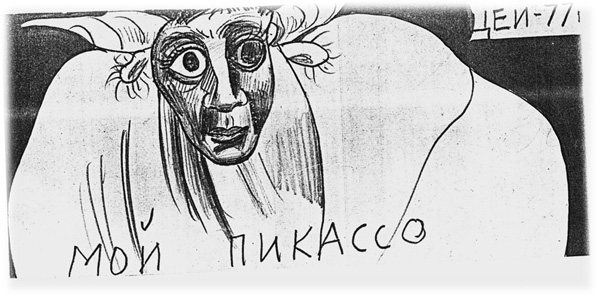

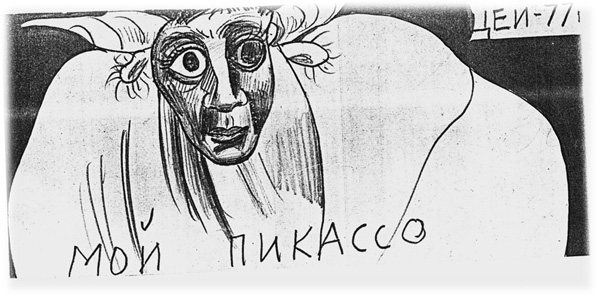

Фрагмент из неопубликованной книги автора «Планета Цей»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

Цей любил Пикассо, чтил его, восхищался, находил параллели с собой, называл «Мой Пикассо», «Мой любимый Пикассо». Не раз он фантазировал на его темы в его манере. Это не перепевы композиций великого испанца, Цей просто перевоплощался в Пикассо и в этой ипостаси записывал экспромты. Не вдруг и не поймёшь, кто тут Пикассо – Цей или Пабло, Пабло или Цей… (далее…)

Оставить комментарий »

Рубрики: Литература, Люди, Мысли, На главную, Перемены Когда: 15 марта, 2015 Автор: В.М. Зимин

Как и многие, я с поэзией всю жизнь…

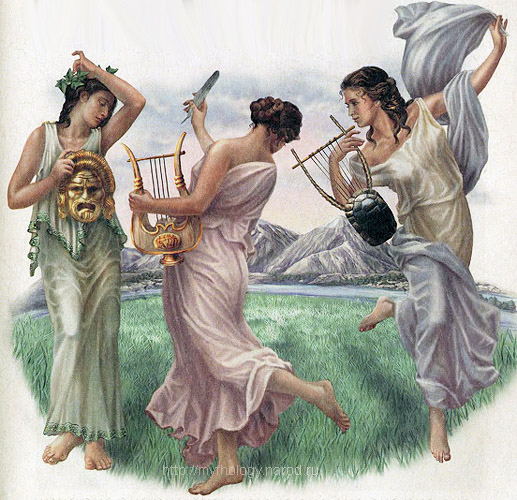

«Поэт – это существо лёгкое, крылатое и

священное; и он может творить лишь

тогда, когда сделается вдохновенным и

исступлённым и не будет в нём более

рассудка; а пока у человека есть этот

дар, он не способен творить и

пророчествовать». Платон, «Ион»

Пролог

…Это разные поэты разных эпох и стран, знаменитые и почти никому не известные, забытые и те, что на слуху. Всё разное у этих Божьих избранников – время, судьбы, сословность, образованность, темперамент, миропонимание… Одно только общее – печать Всевышнего, отпустившая им дар магии слова, дар предвидения и пророчества.

Страна Поэзия огромна, трудно и представить её размеры и масштабы. Однако ойкумена Духа ещё больше – это бесконечность. Оттуда и черпали наши избранные свои жемчужины. (далее…)

Оставить комментарий »

Рубрики: Литература, Люди Когда: 15 марта, 2015 Автор: Игорь Фунт

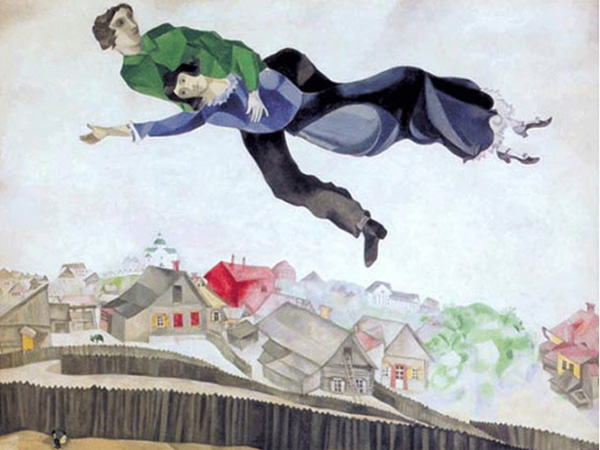

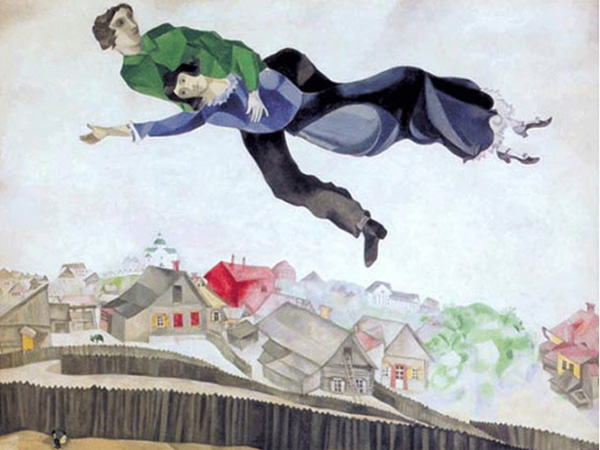

Представляете, всю жизнь летаю во сне…

По детству это было проблемой роста. В юности… тоже. Зрелость – тоже почему-то не обошлась без полётов… (А что, разве взрослые не растут?) По старости… Не поверите – летаю, и ещё как!

Начав текст о любимом писателе, вдруг понял: …нет, не то, что вырос, – а то, что до конца дней во мне будет жить беляевский беспечный Ариэль, непосредственный, наивный, добрый. В то же время обладающий диковинной, невероятной силой, не приносящей её обладателю внушимой материальной прибыли. (далее…)

3 комментария »

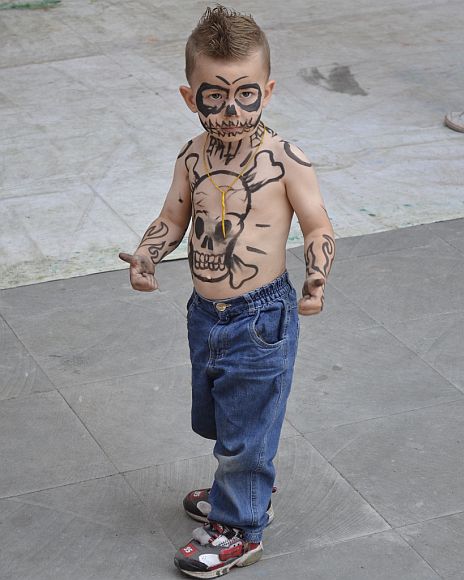

Рубрики: Литература, Люди, Мысли, На главную Когда: 27 февраля, 2015 Автор: Александр Снегирёв

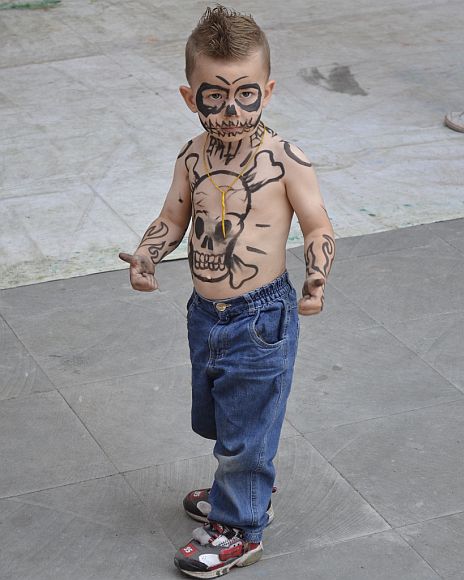

Если б мой сын стал таким, я бы его не осуждал. Но я бы каждый день думал, где я ошибся.

Мы с братом разные. Триста шестьдесят пять дней пятнадцать раз подряд, плюс два с половиной месяца, плюс четверо суток високосных надбавок. Этот срок разделяет мгновения, когда нашей матери взбрело подарить миру новую жизнь.

Будь я педантом, уточнил бы, что первый раз она скорее всего была пьяна, иначе бы не вела себя столь беспечно с черномазым. Да и в моём случае, полагаю, без бутылочки не обошлось.

А вопрос наш решался месяце на втором-третьем, и вылупились мы скорее благодаря материнскому страху перед врачами, чем чадолюбию. (далее…)

Оставить комментарий »

Рубрики: Литература, Люди, Мысли, На главную Когда: 22 февраля, 2015 Автор: Александр Блинов

Семён Чкалин был, что называется по паспорту, Семён Шкалин…

…но хотел, чтобы фамилию его произносили чётко, через «Ч» оттого, что любил всё ясное, звонкое и членораздельное.

Семён Чкалин не был сухарём или чопорным педантом. И скорее склонен был к аллегориям и высокому мистическому порыву, но недолюбливал кошек.

Возможно оттого, что Семён Чкалин был кобель: большая короткошерстная уличная собака, спящая за мусорными бачками подворотни по улице Моховой Большого Злого Города, названия которого он так и не мог запомнить. Как ни старался.

Людей Семён Чкалин не то что не любил, но сторонился. Как сторонился ментов его бывший хозяин Семён Шкалин: «Хотя и люди…» (далее…)

Оставить комментарий »

14 февраля 1855 года родился Всеволод Михайлович Гаршин

Время было тяжёлое, унылое, печальное… Волжанин

Литература убита в самых лучших своих стремлениях. Г.Успенский

…несчастные люди мы, дожившие до этой страшной эпохи. С.-Щедрин

Чуть не с колыбели сердцем мы дряхлеем:

Нас томит безверье, нас грызёт тоска…

Даже пожелать мы страстно не умеем,

Даже ненавидим мы исподтишка!.. Надсон

«Мне кажется, главный недостаток наших писателей, и преимущественно мой, состоит в том, что мы мало соприкасаемся с действительной жизнью, то есть с живыми людьми, – отмечал Тургенев в 1856 году. И далее, под занавес дней: – Нужно стараться не только уловлять жизнь во всех её проявлениях, но и понимать те законы, по которым она движется и которые не всегда выступают наружу; нужно сквозь игру случайностей добиваться до типов – и со всем тем всегда оставаться верным правде, не довольствоваться поверхностным изучением, чуждаться эффектов и фальши». (далее…)

Оставить комментарий »

«Христос пленит левиафана». Фрагмент иконы «Воскресение с праздниками».

В детстве я был так счастлив, когда оказывался с отцом на птичьем рынке! Аквариумисты как художники на выставке. Каждый художник у своей работы стоит, а на картинах – рыбки плавают цветные. Став чуть старше я заметил, что и у голубятников – своя улица с проулками, эпоха с датами. Голуби в огромных клетках, в открытых коробках гофрированных, сеткой обернутых, и даже в портфель какой-нибудь полуоткрытый заглянешь, а там голубь спит, в белый шар свернувшись.

Голубиная книга. Есть глаз соломенный, есть винный… Соколявый бъет, бывает, но гонец хороший не умирает, зайдет на страшной высоте за светлую тучу и, представляя, что туча это земля, медленно уйдет вместе с тучей, в небе растворившись. Бывало, придет гонец, сильный, чистый, а ты в глаза смотришь ему, насмотреться не можешь… (далее…)

Комментарии (1) »

Рубрики: Литература, Люди, Мысли, На главную Когда: 6 февраля, 2015 Автор: В.М. Зимин

Огромный шар полуденного зноя

Уходит медленно за горизонт.

Я провожаю солнце стоя…

В эпиграфе строчки из стихотворения Галины Сергеевны Зуйковой. Живёт она в станице и по утрам, раз в два дня в любую погоду или непогоду, возит к нам на хутор свои нехитрые товары, в основном продукты. Это её «малый бизнес», как сейчас говорят, магазина на хуторе нет. Нет и на других хуторах в окрестностях в радиусе до 30 км от её дома.

Стихи начали проситься из неё давно, и 20 и 30 лет назад. Ранние стихи сильнее нынешних. Я спросил о причине. «Не знаю», – ответила она. – «Всё недосуг, – думаю я, – суета затянула, всё бегом и походя…» (далее…)

Комментарии (1) »

Город Солдатск Северо-Вышкинского района стоит на берегу безымянного озера.

Больше половины года озеро укрыто слоем грязно-серого льда, похожего на мятое покрывало. Дорога через ледяное поле на другую сторону недлинная – примерно километр. Десять минут ходу по окаменевшему снегу. Но вот стали вдруг про это озеро врать. Обросло озеро прочной паутиной аргументов и фактов, точно травою морскою.

Бабы, одуревшие от скуки на городском рынке, двигая огромными плечами, побожились, что по ледяной озерной тропе из города и обратно следуют мертвые люди. Куда же они идут? Кто куда, надо полагать. Одни вон из города, а другие наоборот. (далее…)

Оставить комментарий »

Заметки о вечере двух прозаиков

Фото: Ольга Пшеничная

«Литературные встречи» в гостиной библиотеки им. Тургенева славятся своей уникальной атмосферой. В декабре здесь прошла встреча с писателями Даниэлем Орловым и Юрием Нечипоренко. Даниель Орлов, организатор издательских проектов и фестивалей, и Юрий Нечипоренко, вдохновитель книжных серий «Для взрослых и детей», «Для тех, кому за 10», Всероссийского фестиваля детской книги, представили новые романы «Саша слышит самолеты» и «Золотой петушок» (роман-инициация), вышедшие в издательстве «Современная литература» в 2013-2014 годах. (далее…)

2 комментария »

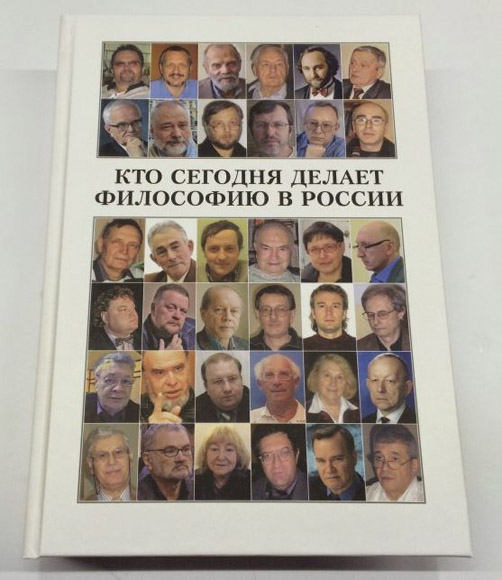

Рецензия на книгу «Кто сегодня делает философию в России», Том III/ Автор-составитель А.С.Нилогов. – M.: OOO «Сам Полиграфист», 2015.

Похоже, что хаотическое состояние русской философии сегодня говорит уже само за себя. Во всяком случае, именно такое ощущение складывалось после прочтения первых двух томов проекта Алексея Нилогова.

Бал правит хаос. Но тогда, в таком «хаотическом» смысле, у русской философии еще не все потеряно. Однако в третьем томе проекта неожиданно появляется новая фигура, претендующая на то, чтобы структурировать этот хаос в определенном топике. Не то чтобы она сознательно подготавливалась исподволь и в предыдущих томах, скорее она появляется спонтанно и, на первый взгляд, как некая философская бифуркация. (далее…)

2 комментария »

«В наше больное время подвижники нужны, как солнце. Их личности – это живые документы, указывающие обществу, что есть люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно осознанной цели». – …И эти мысли – о назначении художника, о роли писателя в жизни русского общества – не давали ему покоя: он постоянно размышляет об этом в письмах, дневниках, своих сочинениях: «Если опять говорить по совести, то я ещё не начинал своей литературной деятельности» (Суворину, 27 октября 1888 г.). (далее…)

Оставить комментарий »

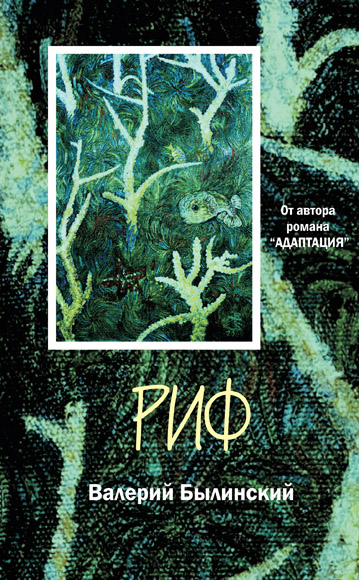

О книге Валерия Былинского «РИФ»

Книга «РИФ» – моё второе знакомство с прозой Валерия Былинского, автора нашумевшего пару лет назад романа «Адаптация».

Одна из тем «Адаптации» – поиск выхода из тяжелейшего духовного кризиса, когда кажется, что внутри у тебя настолько пусто, что разговор о воли неуместен. Поскольку в таком состоянии её как бы нет вообще. Она не сильная и не слабая, она – нулевая. Ведь говоря о человеке сильной воли, мы подразумеваем смелость и великодушие, слабой – соответственно, трусость и малодушие. А ужас состояния главного героя «Адаптации» состоит в том, что и сил бороться ни за себя, ни за кого-то еще – нет, но при этом уже ни чего и ни кого не боишься. Будто тебя уже похоронили, или ты сам уже повесился, а жизнь почему-то не кончается. (далее…)

Оставить комментарий »