Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди Когда: 1 октября, 2015 Автор: Игорь Фунт

«Славно! Конец неначинающегося романа!»

Очи Оки плещут вдали. Есенин

Помяни мя, господи, егда приидеши во царствии твоём. Евангелие от Луки

Лёгкой жизни я просил у Бога, лёгкой смерти надо бы просить. Омар Хайам

«…Мне несколько непонятно, почему ты вспоминаешь меня за пивом, не знаю, какая связь. Может быть, без пива ты и не вспомнил бы?» (из письма А. Сардановской – Есенину. 1914).

Овсень, Таусень, Ясень, Ясность – вариантов много. И всё-таки этимологически скорее Осень – от однокоренной сербско-чешской Есени.

Начав юбилейный текст, в рокерской памяти 80-х сразу же всплыл знаменитый московский озорной гуляка в исполнении одной известной тогда группы. (далее…)

Комментарии (1) »

Часть первая

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Пять лет назад я ушёл из города, осел на дальнем хуторе, выбросил телевизор и остался наедине с плавней, степью, небом, книгами и музыкой. У меня был хороший музыкальный центр и довольно приличная фонотека. Для развлечений – «Beatles», «Pink Floyd», «Bony-M», «Abba» и так далее. Для работы – Бетховен, Шуберт, Шуман, Шопен, другие романтики, с ними я был очень дружен в молодости. Как-то незаметно все они, тем более поп-музыка, ушли; я перестал их слушать, стало неинтересно. Остались только двое – Бах и Моцарт. Другое рядом с ними казалось пресным, незначительным и мелким. Я это отметил, удивился, но не противился.

Странное дело, оба они – и Моцарт, и Бах – показались мне хорошо знакомыми, хотя времени всерьёз и много их слушать у меня никогда раньше не было. Поначалу я отнёс это на счёт того, что что-то всё же раньше было мне известно, в основном с пластинок и по радио, но иногда и в залах, в хорошем исполнении: в Домском соборе в Риге, в московских залах… Но почти тут же стало ясно, что дело в чём-то другом. Их наследие огромно настолько, что ни о его масштабах, ни о сокровенной сути самого наследия я и не подозревал. Того, что читаешь об этом в книжках, недостаточно. Пока не окунёшься сам в их музыку и не погрузишься, вся беллетристика скользит мимо сознания. (далее…)

Комментарии (1) »

«За старинными амбарами

Поздно ночью не ходи, –

Мертвяки там ходят парами,

Самый древний впереди».

Ф.Сологуб

Печальное известие, как всегда бывает, пришло неожиданно: прабабка Алексея Рузанова по материнской линии Прасковья Антиповна Прохорова, пережившая уже и внуков своих, тихо скончалась в возрасте девяноста восьми лет, оставив его единственным наследником.

Необходимо признать, что хотя и видел Алексей старуху последний раз лет семь назад, но с той поры как-то уверовал в ее несокрушимое здоровье и долголетие, почему и поездку к ней в деревню год от года откладывал на потом. (далее…)

2 комментария »

Рубрики: Литература, Люди, Мысли, На главную Когда: 29 сентября, 2015 Автор: Игорь Фунт

140 лет назад, 30 сентября 1875 года родился Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Старейшина русской советской литературы.

Прошла его молодость бурым потоком,

Кипящим, гремучим ключом… Сергеев-Ценский

Я и жуликов уважаю. Горький

Я говорю: промчатся годы,

И сколько здесь ни видно нас,

Мы все сойдём под вечны своды –

И чей-нибудь уж близок час. Пушкин

«С темой Крымской войны я свыкся с младенческих лет. Помню, как меня, трёхлетнего, спросили: «А ну-ка, ты какие-нибудь города знаешь?» Я, живущий тогда в селе, ответил: «Тамбов, Москва, Севастополь…»» С.-Ценский

…Имеется интересное филологическое мнение о том, что кроме Александра Островского, скрупулёзно и до последней точки вынашивающего в голове намечающееся произведение, вторым таким же педантом был Сергеев-Ценский. Который выпрастывал, «изливал» готовый текст на бумагу уже безо всяких изменений и правок – сразу набело. Начисто. (далее…)

Оставить комментарий »

26 сентября 1805 года, 210 лет назад, родился поэт пушкинской поры Дмитрий Веневитинов.

Когда пророк свободы смелый

Тоской измученный поэт,

Покинул мир осиротелый,

Оставя славы жаркий свет.

И тень всемирные печали,

Хвалебным громом прозвучали

Твои стихи ему вослед…

– пророчески обращается двадцатилетний Веневитинов «К Пушкину» в 1926-м. А на приход нового, 1827-го, напишет, прощаясь со старым, последним в его жизни годом:

Но слушай ты, беглец жестокий!

Клянусь тебе в прощальный миг:

Ты не умчался без возврату;

Я за тобою полечу

И наступающему брату

Весь тяжкий долг свой доплачу.

(далее…)

Оставить комментарий »

«Посмотри вниз, прямо перед собой!»

Это – широкая лестница, уже не новая, отдающая запахом гари, а может, вовсе и не гари, а чем-то иным, необычным и странным. Может, это запах «старой Москвы», которая уже пропахла смогом?

Нет, это вовсе не так, просто иногда кажется, что все эти дома уже отжили своё и должны дать дорогу чему-то новому, но у них есть своя история, события и переживания, словом, как у человека или зверя. (далее…)

Оставить комментарий »

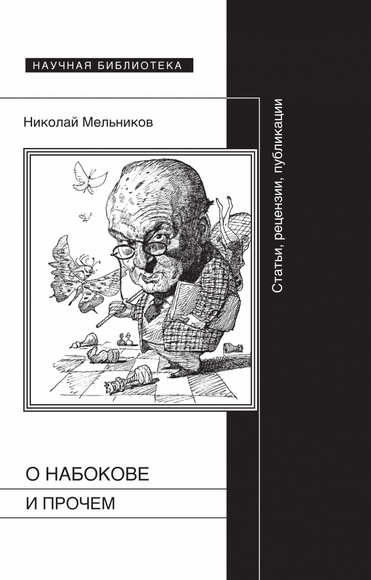

Про книгу «О Набокове и прочем. Статьи, рецензии, публикации» (М.: НЛО, 2014)

Николай Мельников (далее Н.М.) выпустил несколько антологий, которые стали настольными книгами не только набоковедов, но и обычных людей. Это: «Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Рецензии, критические отзывы, эссе, пародии» (1999) и «Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе» (2002). А также – «Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах и дневниках современников (1910 – 1980-е годы)» (2013), где Н.М. значится как автор, на манер В. Вересаева.

Книга «О Набокове и прочем. Статьи, рецензии, публикации» (М.: НЛО, 2014) состоит из двух частей: ч. I «О Набокове» и ч. II «О прочем», которая в свою очередь делится на разделы «О набоковедах и прочих ”ведах”» и «О зарубежных писателях». Замыкает книгу Именной указатель (русский и английский). (далее…)

Оставить комментарий »

– Только недолго, – она высунулась из машины. – Поцелуй меня…

Он отстранился:

– Жарко… Я купаться.

– Ту ты и гад… Что, запал на Оливию? Да?.. Ладно, чёрт с тобой. Мы в баре Доменико, на Гарибальди. Тебя ждать?

Он пожал плечами:

– Как получится… (далее…)

Оставить комментарий »

«CXCII. К Богам надо приходить ночью и по

тем числам, когда там нет людей». Кэнко-хоси

Пора, кажется, подвести итоги. Что-то важное закруглилось, есть ощущение, что я «стал на рельсы» и понял, как должно быть дальше… и в то же время ощущение того, что я в самом начале пути. На другом витке?

Вот итоги: я что-то осознал в Тай Цзи; поднялся на новую ступеньку в практиках; постарел, и возврата «ни» – к Прежденебесному – не получилось. Или всё же что-то получилось? Хотя бы в смысле здоровья? Внутренние органы омолодились? Серьёзных болячек пока не слышно; есть варикоз, но, кажется, не прогрессирует. Ясно, что нужна другая кровь, значит, нужно, чтобы заработал по-новому костный мозг. Это и есть «начало пути» для моего тела? А для шэнь по-прежнему главная проблема – «искренность». (далее…)

4 комментария »

Рубрики: Литература, Люди, Мысли, На главную Когда: 31 августа, 2015 Автор: Оксана Бутузова

Существует, вероятно, много толкований этого произведения…

Мне открылся в нем образ совершенно конкретного процесса – написания романа. Писатель творит, словно выходит в открытое море, предполагая, хотя наверняка не зная, чем закончится путешествие. У него есть лодка-мастерство, снасти-опыт, которые до сих пор не подводили его. И есть надежда написать нечто грандиозное.

Море для Старика женского рода (еще один намек на литературу). У него больше ничего в жизни нет. Разве что ему иногда снятся львы. Это метафора некоего удовлетворения, гармонии, итог тех усилий, что ты потратил за день. (далее…)

Оставить комментарий »

Мне случайно попал в руки томик Исхака Машбаша «Висячий мост»…

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

Я ничего не знал о поэте раньше, а тут… давно я не испытывал столько чувств сразу – удивление, восхищение, какую-то отрадную успокоенность – раз живы поэты, раз есть такие поэты – мои современники, значит, всё в порядке, жизнь действительно продолжается.

В море литературных суррогатов, в бесконечных шеренгах рифмованных строчек, претендующих на то, чтобы называться поэзией, услышать чистый, свежий, искренний голос настоящей поэзии – удача, поэтому я не могу на это не откликнуться.

Наверно, Адыгее это не нужно, однако русский читатель знаком с поэтом по меньшей мере недостаточно, и потому я не буду скупиться на цитаты из него. (далее…)

Оставить комментарий »

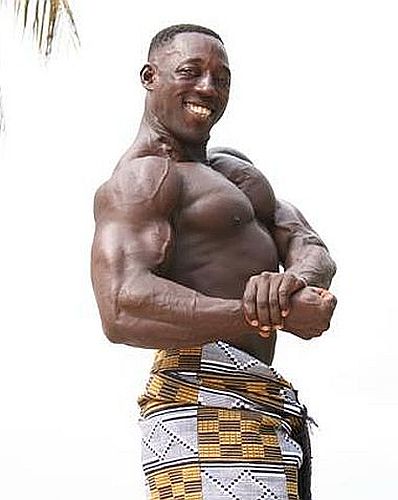

В молодости занятия физкультурой доставляли удовольствие и несомненно оздоровляли.

Приятно было смотреть на растущие бицепсы, рельефный пресс и грудь, ощущать упругость икроножных мышц и бёдер…

С возрастом всё это как-то смазалось, расплылось. Но не в сале всё утонуло. Я всегда был худой и жилистый, жирка совсем немного, хотя не без него. Таким я был, когда начал практики цигун. Говорю об этом только затем, чтобы стало понятно, что физически я был достаточно подготовлен, всегда чем-нибудь да занимался. Этому способствовала и профессия геолога-съёмщика – 40 лет по долам и горам с приличной выкладкой в рюкзаке за спиной и молотком в руке никаким особенным жирам скапливаться не давали. (далее…)

Оставить комментарий »

Я невольно проводил их взглядом…

Они шли вдоль линии прибоя: он, маленький сухощавый; она, рыхлая, крупная – два чёрных силуэта на фоне лежащего на горизонте тяжкого бордового солнца.

Метров через тридцать они раскрыли свой Красный Зонт и стали переодеваться.

Женщина, снимая бюстгальтер, закинула руки за спину, наклонилась, и я ещё подумал: «Боже, какие огромные груди. Немыслимо. Должно быть, её мать и мать её матери… и бабка её прабабки… – были потомственными кормилицами. (далее…)

Оставить комментарий »

Счастье было вчера или будет завтра…

В человеке заложены огромные возможности. Великие возможности. В том числе способность восхищаться. А значит, должно быть что-то такое в мире, «соизмеримое заложенной в нем способности». У человека появляется мечта.

Такие люди, как Гэтсби – редкость. Как редкие бабочки для знатока. Но только никто не называет бабочек великими. Гэтсби потому и велик, что сумел воплотить возможности, соответствующие своей мечте. Будучи по общественному и материальному положению гораздо ниже, чем та же Дэзи, он сделал себя сам, начиная с имени и заканчивая смертью. В нем был такой «романтический запал», которого хватило бы на многих, но сосредоточился он в одном человеке. (далее…)

Оставить комментарий »

Интервью со сценаристом Сергеем Миляевым

Я познакомился с Сергеем лет пять назад. И сразу попросил его прислать мне его знаменитую рок-поэму «Петушки-Манхэттен». К тому времени книга уже была диковинной редкостью, экземпляров не было даже у автора, но где-то он нашел для меня одну книгу. В этом интервью мы о ней и поговорим. А также о многом другом, не менее важном.

Роман Богословский: Сергей, зная о твоих настроениях в отношении русской литературы, спрошу: с чего ты взял, что ей «приходит трындец»? Вопрос дурацкий, обсосанный уже двести двадцать два миллиона раз, но вдруг ты скажешь что-то интересненькое… и новое, неслыханное.

Сергей Миляев: Интересненькое о нашем времени и литературе скажут лет через 50, если планета к тому времени не уничтожит сама себя. Я лишь еще раз окроплю белый лист бумаги мокрыми слезами. Слезами ностальгии по СССР, когда и количество изданных книг с библиотеками, и тиражи с читателями всех уровней зашкаливали, делая нашу страну без всяких там понтов и приписок действительно самой читающей в мире. (далее…)

Оставить комментарий »