Чехов

Рубрики: Грёзы, Литература, Опыты Когда: 4 апреля, 2013 Автор: Павел Бурлеев

Чехов и Царь

Чехов никогда не читал царские указы и не смотрел фильмы про царей, и книги о царях не читал, и вообще, мало ими интересовался. А царь не любил Чехова, потому что Гоголя читать смешно, Салтыкова-Щедрина смешно, но злоба берёт, а Чехова читать смешно, но правда, а от этой правды такая тоска скрутит жёсткая, что даже жить не хочется.

Поэтому Чехов и царь друг с другом никогда не разговаривали.

Чехов и больной

Как-то один больной пришёл к Чехову, и говорит, что у него зубы болят, и живот болит, и голова болит, и рёбра болят, и суставы болят, и в глаз темно, и в пальцах слабость.

А фамилия ваша какая? – с готовностью помочь спросил Чехов.

Не скажу, — ответил больной и убежал.

Тогда Чехов плюнул и написал рассказ «Лошадиная фамилия».

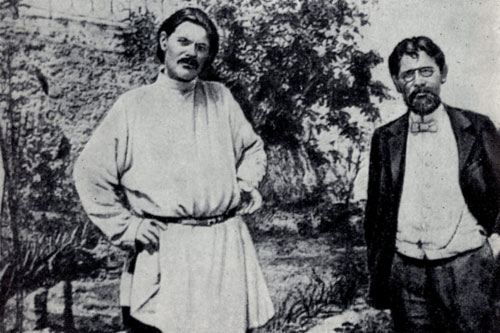

Чехов и Горький

У Чехова была слабость. Он, будучи провинциалом, любил других провинциалов и с ними дружил. Потому что и Короленко, и Толстой, и Бунин родились не в Петербурге и не в Москве. А Горький любил читать, женщин и пролетариат, и всё это удачно совмещал. И когда они разговаривали, Чехов признавался в любви к малым городам, к родной грязи и серости, к пустоте и прочим малоприятным вещам. А вот Горький наоборот, с воодушевлением говорил о новом, о том, что скоро грянет буря, дождь пойдёт и всю грязь в канаву истории смоет. Так они и разговаривали. А потом, наговорившись, шли в кабак, напивались и только потом дрались.

Чехов и Толстой

Толстой не любил людей, поэтому жил далеко от них в Ясной поляне. А Чехов, будучи хорошим писателем, иногда любил пообщаться с другими писателями, как бы говоря, что он тоже с ними, и что он от коллектива хороших писателей не отбивается. Во время очередного обеда на стол подали устриц. Чехов с любопытством рассмотрел незнакомые ракушки, даже понюхал одну, и говорит: что это вы за странное блюдо принесли. А Толстой отвечает: ну что вы, Антон Павлович, не узнаёте, это же устрицы. – У меня на них аллергия, — гордо произнёс Чехов. – Ну, как хотите, сказал Толстой, и, сбрызнув лимоном, начал одну за другой их поглощать, пока все не поглотил.

Чехов попил чай и уехал. А Толстой пришёл домой и записал в дневнике: «Какой хороший человек». (далее…)