На пузатую церквушку, с карачек глазевшую из-за угла, он перекрестился с таким размахом, что от него шарахнулись:

— Поп!

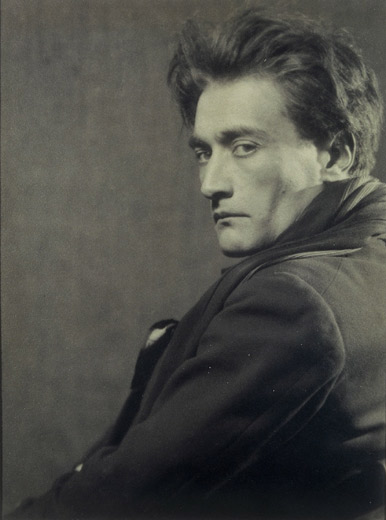

Ничуть он не был похож на попа, он был вызывающе одет, на него оглядывались. Недавно перелицованное, почти новое летнее пальто, шерстяное, кашне-самовяз, шляпа.

— Буржуй недорезанный, — бросали ему вслед, и это тоже не подходило.

Еще до Революции, на второго года войны он твердо решил стать летописцем. Отечественным Саллюстием! За горло брала всепроникающая мерзость распутинщины! Как если бы весь Питер заключили в душную атмосферу дворцовой спальни на исходе ночи, когда сбраживаются в ней запах мочи и пота. Словно всякого мыслящего человека заставили быть свидетелем того, чего вообще ненадобно видеть русскому!

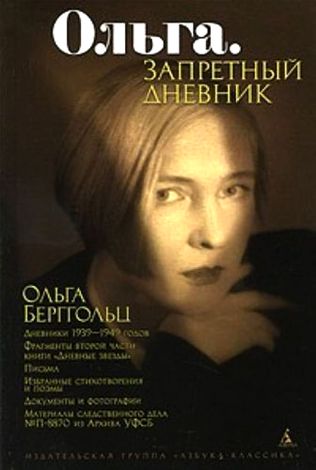

Его замысел, уже поглотивший несколько толстых тетрадей, одобрила сама Зинаида Николаевна Гиппиус, женщина неженского ума и неженских интересов.

В желтоватый мундштук слоновой кости она вставляла папиросу – получалось неизмеримо! – и говорила сквозь змеившийся у губ клубок:

Вы – Серж Свиягин. Свияга впадает в Волгу. Ваши предки, уверена, были в царских полках, когда Грозный брал Казань. Да… с такой кровью несладко рассматривать тот жидовник, в который превратилась нынче столица империи. Почитайте-ка ещё немного.… С того куска, он начинается: « И перекрасившись, они сделали подлинными…»

Он помнил, что читал тогда:

«…Точно благородного скакуна, они повлекли мою родину по всемирной грязи, по своим отбросам, они внушали ей, что это и есть единственный путь. Сброд правил бал в столице. Торгаши и банкиры заняли место тех, кто ушел на фронт. Каждая ночь царицы обсуждались в прокисших пивных. Народ роптал, не потому что скуден и чёрств был его хлеб, а потому что спекулянты бесстыдно перепродавали снаряды, отлитые рабочими Петрограда, немцам. Ни один из рычагов власти таковым не был. Министры, подобные сгнившим жердям, не могли удержать обветшавшего правления. Чем далее, тем более укреплялось мнение, что, ежели фронт ещё стоит, то обе столицы империи сданы внутреннему врагу, войны не объявлявшему. Всякий, кто воротился бы из Ставки на вопрос, чем занят государь, говорит: ворон стреляет. Эти слова уже стали крылатыми. Очевидно, ими и станут определять наше время потомки…»

Колыхая змеящийся клубок дыма, привычно лаская его вялыми губами, Зинаида Николаевна попросила:

— Только, ради бога, не спешите. Не ходите с вашими откровениями по редакциям. По моему разумению – убьют! Говорят, это нынче совсем просто.

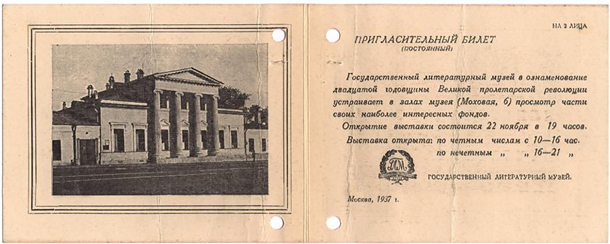

До редакций ли было в ту пору?

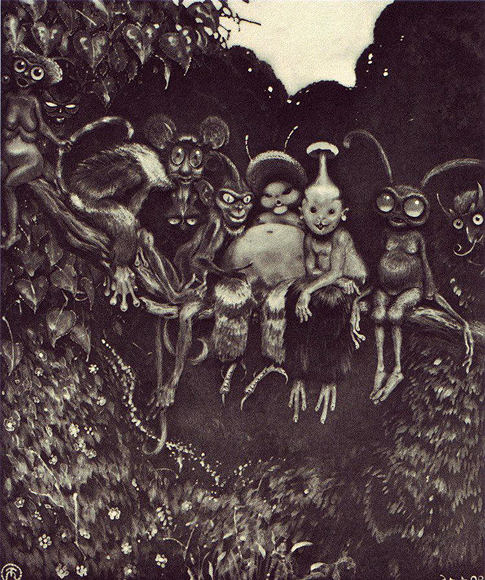

Центром свихнувшегося с оси земного шарика ощущал себя Свиягин. Ему было противно, но он не мог не видеть, что люди вокруг говорят и делают вовсе не то, что должно. Война и голод вгрызались в оконечности страны, а столица – её коронованное сердце – жила хмельной, беспечальной жизнью; она ложилась на заре и пробуждалась в сумерках. Чтобы быть терпимыми помощниками деньги должны знать своё место; сейчас цены были спущены с цепи и заменили собой экономику.

Он не ошибался – с каждым днем Петроград становился женственнее. Нет, гладких, нагловзорых мужчин-земгусаров хватало, но самцы сделались обаятельно расчетливыми и опасными, а прекрасный пол с наслаждением предался неприкрытому цинизму. Состоятельные женщины города, проводив на смерть отцов, мужей и братьев, праздновали свободу. Эй, побольше восточных, приторных сладостей, заморских фруктов, густого тяжелого вина и цветов без запаха; пусть все обобьют шелком и не смеют убирать объедки и замаранное бельё – наша Свобода приходит без штанов, шагая по блевотине, пусть все видят, сгорая от зависти!

Воспоминания вдруг разом обрезало, как гильотиной, сверху вниз, поперек вчерашних слов. Перед глазами одно настоящее – разворованная Россия, Гражданская война, бесприютная весна в голодной Москве… (далее…)