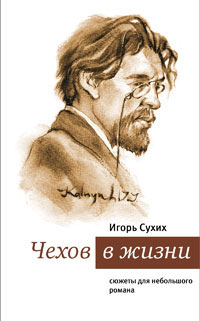

О книге Игоря Сухих «Чехов в жизни: сюжеты для небольшого романа» (издательство «Время»)

Книга Игоря Сухих начинается с размышлений о жанре: документальных хроник. Он был освоен, а книги Вересаева – ну на них воспитывался читатель и ни в одном поколении. Продолжение – интересно само по себе. Но что в этом жанре не появлялось новых книг сказать всё же нельзя. К нему обращался Игорь Волгин, и у него есть замечательная книга: «»Родиться в России», Достоевский и современники: жизнь в документах». Сухих не упоминает о ней, но, в общем, у его книги другой герой – и, конечно, своя идея.

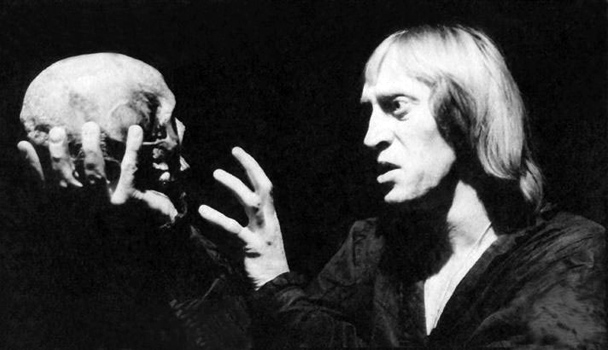

Чехова в наше время не открывают для читателя – обнажают. Мало кого постарались так оголить.

Сухих верен самому Чехову и передаёт читателю его же интонацию. Точность предельная, никакой фальши, пошлости. Сам же Чехов – в том, что пишет – так честен. Это рассказ его о самом себе. То есть в какой-то момент создаётся такое странное ощущение, что читаешь его же воспоминания, если бы они могли быть написаны. Небольшой роман о самом себе. Большой бы, действительно, ему опротивел. Биографический монтаж собирается всё же по темам. Внутри каждой реальная драма – и его, Чехова, но и самых близких ему людей. Это всё же драма, то есть я не вижу в этой книги никаких «сюжетов». Документальная хроника драматична сама по себе, в этом, по-моему, её свойство, но создать такое пространство можно, только очень многое чувствуя и понимая. Это напряжение – и мысли, и душевное – передаётся читателю усилием мысли и души автора. Жизнь в документах – это другое… Нет, это человеческий документ.

Чехов увидел жизнь обыкновенной. Обыкновенно всё, даже смерть. Но он и осветил её обыкновенным светом. Этот луч света упал между двумя исполинскими тенями – Толстым и Достоевским. Это путь. Вот он пишет своей сестре, указывая на него так спокойно, касаясь лишь отдельного родного человека: «Надо только по мере сил исполнять свой долг – и больше ничего».

Многое, что читаешь, хочется запомнить, помнить. Что-то даже всю жизнь, как это: «Если Бога нет, надо жить так, будто он есть».