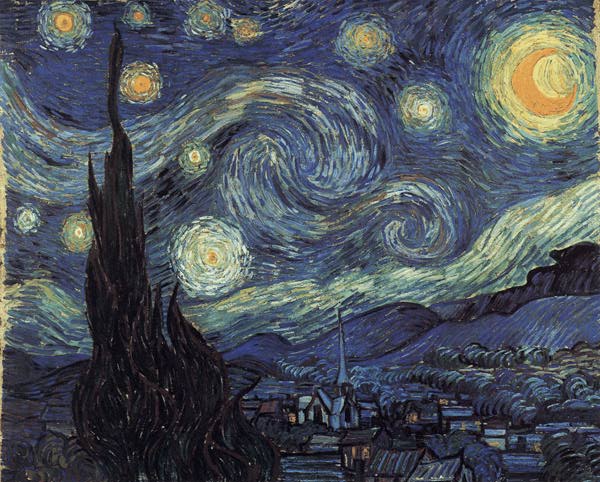

«Все прекрасно в своей звезде»

Рубрики: Грёзы, Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Опыты, Прошлое, Трансцендентное, Философия Когда: 31 августа, 2012 Автор: Андрей Тесля

Ремизов А. Кукха. Розановы письма / Изд. подготовила Е.Р. Обатнина. – СПб.: Наука, 2011. – 609 с. – (серия: «Литературные памятники»).

- Прочел интересную книгу Ремизова “Кукха”. О прошлой петербургской жизни и, главное, о В.В. Розанове. Страшно много похабщины, но очень умело сказанной.

К.А. Сомов – сестре, А.А. Михайловой, 29.XII.1924.

То, что книга Ремизова вышла в серии «Литературные памятники – необыкновенно удачно и умно. Поскольку «Кукха» и есть литературный памятник – единственный, который по силам воздвигнуть писателю – и «памятник» сразу в нескольких смыслах:

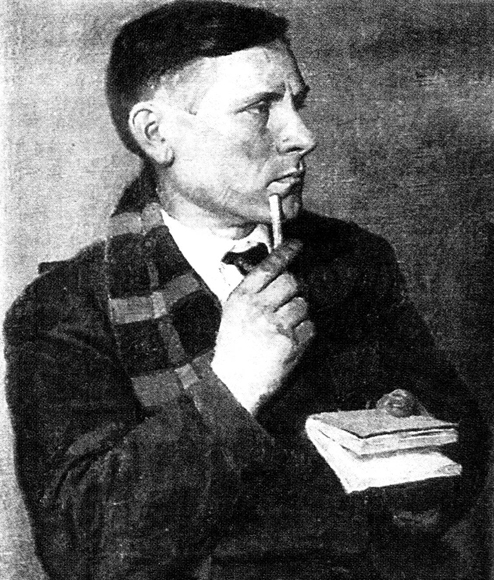

– памятник как монумент надгробный, память о недавно умершем близком человеке, едва ли не друге – о том, кто дорог «по-человечески», всеми своими бытовыми чертами, тем, с кем рядом жилось, думалось, писалось – говорилось о важном и неважном, о повседневном и о том, о чем мало с кем можно поговорить, по крайней мере, поговорить так, как можно было с Василием Васильевичем, где важны не «значения слов», существующие и сами по себе, но важная интонация, говорок, вечная папироска;

– памятник как общекультурная память, фиксация значения того, о ком памятуют или того, о чем через него памятуют – собственно, в этом смысле книга и издается, в отличие от того, для чего или, скорее, ради чего она пишется, зачем претендует на внимание посторонних, простых читателей, может быть и тех, кто почти ничего и не слышал о каком-то Василии Васильевиче Розанове и уж тем более не могущих оценить радость или печаль узнавания бытовых деталей, словесных припоминаний;

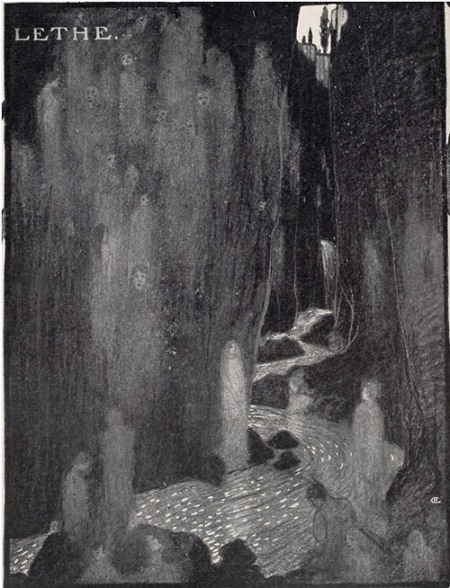

– памятник как память времени – тому, которое уже безвозвратно ушло, но которое остаётся вместе с нами в припоминании или забвении – забвении того, что оно ушло, когда мы разговариваем с теми, с кем поговорить здесь никогда больше не доведется, собираемся еще что-то досказать тому, для кого наши разговоры закончились. (далее…)