Путём Будды

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, Опыты, Перемены, Прошлое Когда: 25 июня, 2013 Автор: Виктория Шохина

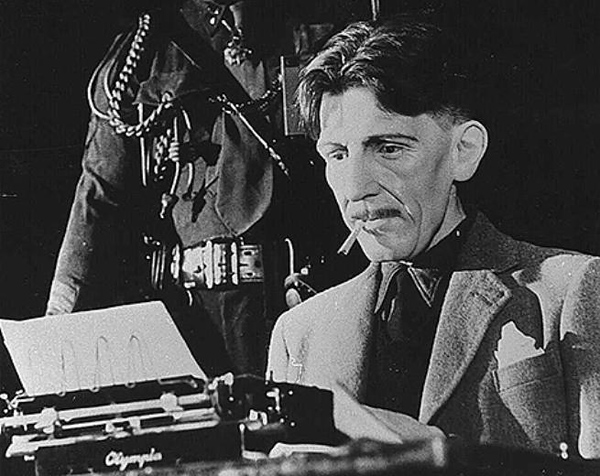

25 июня 1903 года, родился Джордж Оруэлл

Учеба в престижном Итоне не сделала Оруэлла снобом, непрестижная служба в колониальной полиции не сделала его шовинистом. Такие люди идут путём Будды – отказываются от своих привилегий, чтобы понять жизнь и страдания тех, кто привилегий не имеет. Хотят свободы, равенства, братства для всех. Путь этот привёл Оруэлла к вере в социализм и надежде на него, к левым убеждениям, которым он не изменял никогда.

Тори-анархист

В молодости Эрик Блэр (потом он возьмёт псевдоним «Джордж Оруэлл») называл себя тори-анархистом. Что означало приверженность традиционным (английским) ценностям и неприятие того социального уклада, при котором неизбежны бедность, неравенство, несправедливость.

По рождению он принадлежал к аристократии, правда, обедневшей, «к нижнему-верхнему-среднему классу», как он сам выражался. Заработав в начальной школе стипендию, поступил в Королевский колледж в Итоне, самую престижную частную школу для мальчиков. Окончив Итон, в университет поступать не стал – стипендии он не заработал, а родители платить за учебу не могли. И он выбрал работу полицейского в Бирме, не самую престижную.

Полицейский Эрик Блэр держал себя просто и демократично, не как рukka sahib. Вытатуировал на всех пальцах колечки-обереги от пуль и укусов змей. Выучил бирманский язык, много общался с местным населением. Бремя белого человека он понимал как историческую вину, требующую искупления (в отличие от чтимого им Киплинга).

Он осознал, что такое ответственность, когда отвечал за безопасность почти двух тысяч человек. Узнал, как угнетаемые ненавидят угнетателя: и признал право за этой ненавистью. Увидел смертную казнь, и судья, выносивший смертный приговор, показался ему гораздо хуже преступника. Понял, что не только вожак может что-то диктовать толпе, но и толпа может заставить вожака поступать так, как ей хочется, — об это рассказ «Как я стрелял в слона», классическая иллюстрация для социальной психологии. (далее…)

Линия его жизни причудлива и извилиста. Из этих извивов мог бы составиться роман, сколь интересный, столь и трагичный. Задерацкий давал уроки музыки цесаревичу Алексею. В Первую мировую войну был офицером царской армии. В Гражданскую — воевал на стороне белых, в Добровольческой армии Деникина.

Линия его жизни причудлива и извилиста. Из этих извивов мог бы составиться роман, сколь интересный, столь и трагичный. Задерацкий давал уроки музыки цесаревичу Алексею. В Первую мировую войну был офицером царской армии. В Гражданскую — воевал на стороне белых, в Добровольческой армии Деникина.