Что становится историей

Рубрики: История, Культура и искусство, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое, Трансцендентное, Философия Когда: 12 июня, 2012 Автор: Андрей Тесля

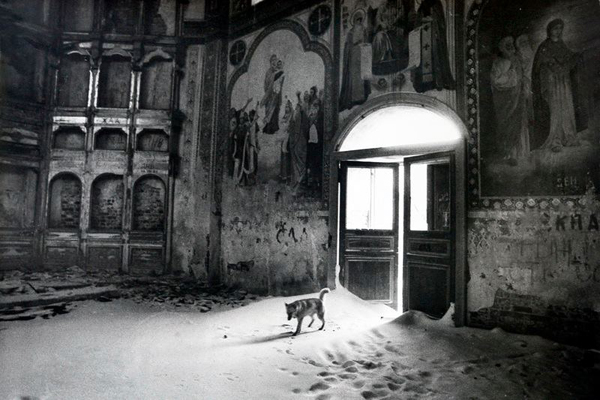

История – настолько же искусство забывать, как и искусство помнить. Первое в некотором отношении даже важнее, поскольку прошлое как таковое – безгранично и безразмерно, любой отрезок выделяется нами случайно, и дело даже не в случайности выделения, а в том, что для нас становится в этом отрезке достойным запоминания, а что оказывается выброшенным за пределы памяти.

Впрочем, «выброшенность» здесь двоякая – от естественного «незапоминания», невидения того, что так и осталось за пределами нашего сознания, до целенаправленного «забывания», устранения из поля нашего сознания.

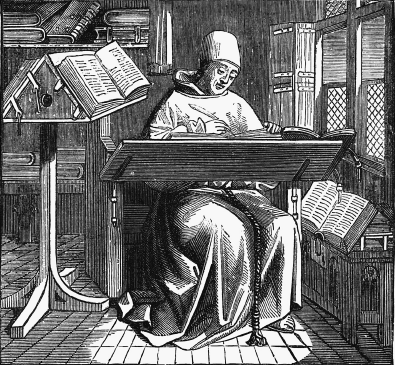

Но, может быть, прежде чем говорить о целенаправленном, есть смысл вернуться к «естественному» непамятованию: ведь мы имеем свои собственные циклы памяти – этапы запоминания, когда то, что первоначально попало в фокус нашего сознания, затем выводится за его пределы, оказывается незримым – как если бы мы увидели то, что нам не надлежит видеть, что нарушает «правильную» картинку, которую мы собираем для себя. Мы рассказываем какую-то историю из нашей жизни (одноименность story и history в русском языке неприятно разоблачительна, демонстрируя условность грани, отделяющей повседневное от профессионального, дистанцированного, выделенного) и по мере того, как сначала собираем ее в своем сознании, а потом повторяем вновь и вновь, доводим до совершенства – в идеале становящегося анекдотом и (или) символом.

Собственно, к двум этим формам, не противопоставляемым, а, скорее, переплетающимся между собой, и тяготеет история – обернуться символическим или достопамятным, т.е. тем, что достойно памятования ради чего-то иного, что обретается через память, либо памятного самого по себе казуса или курьеза.

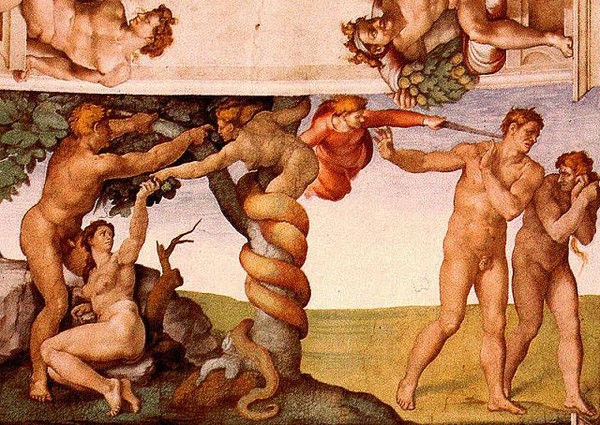

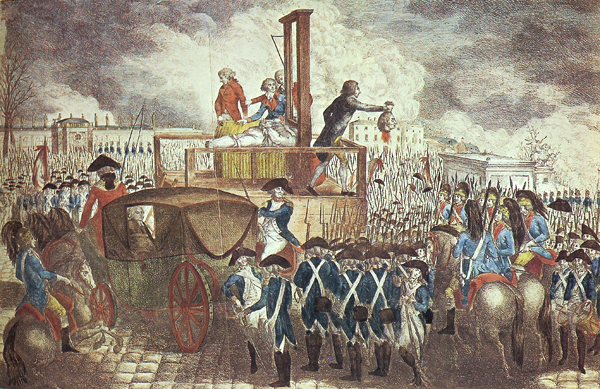

Но внешне, странным образом, к истории как искусству оказывается ближе символическое – поскольку анекдот а-историчен в пределе, изымая ситуацию из контекста, делая ее виньеткой, которой можно любоваться самой по себе, не обращаясь к времени историческому, отрешаясь от событийного обрамления. Напротив, символическое выводит памятуемое событие из своей анекдотической замкнутости – возвращая его в нашем сознании к со-бытийности, в конечном счете тяготея сплести всё со всем. Символическое, однако, размещает подлинный, окончательный смысл события вне времени, поскольку только то, что неподвластно перемене, может обрести определённость. И тем самым определённость для нас имеет далёкое прошлое, которое, как кажется, уже изъято из меняющейся перспективы – оно настолько отдалено, что доступное нашему обыденному опыту изменение дистанции ничего не привносит в него – это прошлое, ставшее объектом, утратившим зримую субъективность и восстанавливающим её лишь вторичным образом, через переопределение (как, например, Древний Египет является нам объектом, некой недифференцированной целостностью, когда нам не нужно избавляться от субъективного, а, напротив, привносить его, чтобы целостность распалась, и проступили пласты былой сиюминутности).

История тем самым существует в промежутке между символом и анекдотом – в противоречивом стремлении обрести итоговый смысл события и сохранить его в его самоценности. Запоминание движется по стратегии либо приобщения к итоговому, тому, что может выступать «меткой» памяти, либо через схватывание детали, которая может функционировать вне собственного контекста, т.е. перемещаясь из одного контекстуального пространства в иное, не будучи фундировано ни в одном. (далее…)

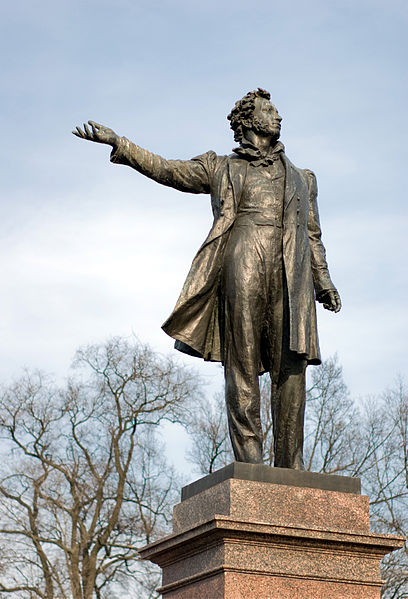

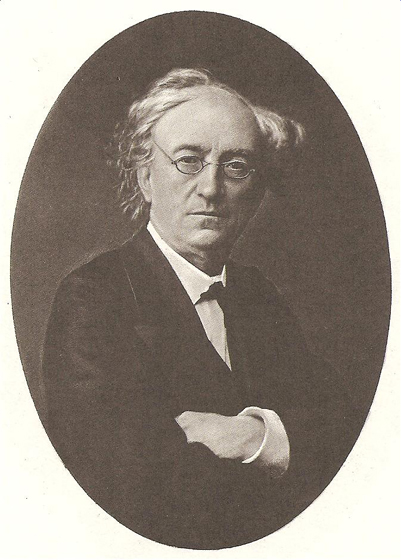

Немецкие жены вполне вписываются в жизненную канву Тютчева, поскольку он прожил в Германии более двадцати лет. Первая жена Эмилия-Элеонора Петерсон, урождённая графиня Ботмер (с ней Тютчев дважды был обвенчан – в лютеранской и православной церкви) умерла в Мюнхене в 1838 году. От первого брака у Тютчева было три дочери. Старшая дочь Анна, жена Ивана Сергеевича Аксакова, фрейлина императорского двора, автор великолепных мемуаров (она истинная дочь своего отца!) «При дворе двух императоров», вторая дочь Екатерина, воспитанница Смольного института, также была фрейлиной при императрице Марии Александровне, и Тютчев в привычной шутливой своей манере говорил, что у него при дворе «есть свои представители». Вторая жена Эрнестина Фёдоровна, «женщина замечательного ума и красоты», полунемка – полуфранцуженка. Урождённой баронессе Пфеффель, в первом браке Дёрнберг, было 29 лет, когда она вышла замуж за Тютчева, обвенчавшись с ним также дважды – в католической и в православной церкви. Она выучила русский язык, переписывала стихи и письма Тютчева, способствовала публикации его статей на Западе через своего брата, баварского журналиста Карла Пфеффеля, сохранила для потомства автографы поэта. Эрнестине Фёдоровне посвящены многие стихотворения Тютчева. Среди них: «Не знаю я, коснётся ль благодать…», «Всё, что сберечь мне удалось…», «Всё отнял у меня казнящий Бог…». Она умерла спустя четверть века после Тютчева в 1894 году под Москвой в имении её зятя Ивана Аксакова и похоронена на Новодевичьем кладбище в Петербурге (у Московского проспекта) рядом с Тютчевым.

Немецкие жены вполне вписываются в жизненную канву Тютчева, поскольку он прожил в Германии более двадцати лет. Первая жена Эмилия-Элеонора Петерсон, урождённая графиня Ботмер (с ней Тютчев дважды был обвенчан – в лютеранской и православной церкви) умерла в Мюнхене в 1838 году. От первого брака у Тютчева было три дочери. Старшая дочь Анна, жена Ивана Сергеевича Аксакова, фрейлина императорского двора, автор великолепных мемуаров (она истинная дочь своего отца!) «При дворе двух императоров», вторая дочь Екатерина, воспитанница Смольного института, также была фрейлиной при императрице Марии Александровне, и Тютчев в привычной шутливой своей манере говорил, что у него при дворе «есть свои представители». Вторая жена Эрнестина Фёдоровна, «женщина замечательного ума и красоты», полунемка – полуфранцуженка. Урождённой баронессе Пфеффель, в первом браке Дёрнберг, было 29 лет, когда она вышла замуж за Тютчева, обвенчавшись с ним также дважды – в католической и в православной церкви. Она выучила русский язык, переписывала стихи и письма Тютчева, способствовала публикации его статей на Западе через своего брата, баварского журналиста Карла Пфеффеля, сохранила для потомства автографы поэта. Эрнестине Фёдоровне посвящены многие стихотворения Тютчева. Среди них: «Не знаю я, коснётся ль благодать…», «Всё, что сберечь мне удалось…», «Всё отнял у меня казнящий Бог…». Она умерла спустя четверть века после Тютчева в 1894 году под Москвой в имении её зятя Ивана Аксакова и похоронена на Новодевичьем кладбище в Петербурге (у Московского проспекта) рядом с Тютчевым.