Фрагмент из неопубликованной книги автора «Планета Цей»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

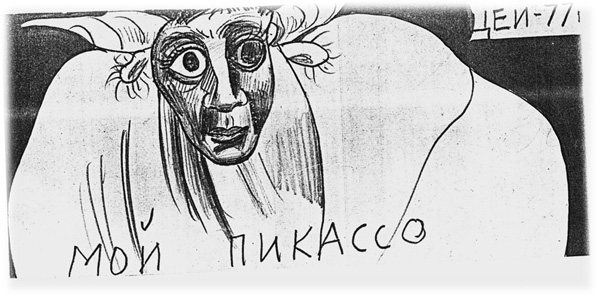

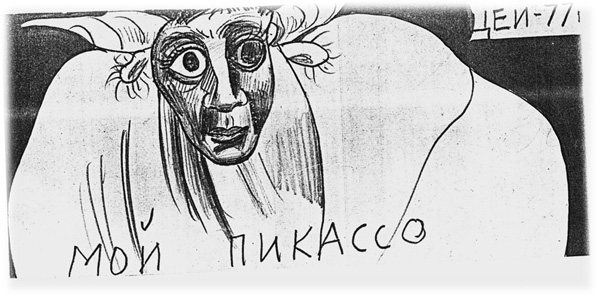

Цей любил Пикассо, чтил его, восхищался, находил параллели с собой, называл «Мой Пикассо», «Мой любимый Пикассо». Не раз он фантазировал на его темы в его манере. Это не перепевы композиций великого испанца, Цей просто перевоплощался в Пикассо и в этой ипостаси записывал экспромты. Не вдруг и не поймёшь, кто тут Пикассо – Цей или Пабло, Пабло или Цей… (далее…)

Оставить комментарий »

Рубрики: Литература, Люди, Мысли, На главную, Перемены Когда: 15 марта, 2015 Автор: В.М. Зимин

Как и многие, я с поэзией всю жизнь…

«Поэт – это существо лёгкое, крылатое и

священное; и он может творить лишь

тогда, когда сделается вдохновенным и

исступлённым и не будет в нём более

рассудка; а пока у человека есть этот

дар, он не способен творить и

пророчествовать». Платон, «Ион»

Пролог

…Это разные поэты разных эпох и стран, знаменитые и почти никому не известные, забытые и те, что на слуху. Всё разное у этих Божьих избранников – время, судьбы, сословность, образованность, темперамент, миропонимание… Одно только общее – печать Всевышнего, отпустившая им дар магии слова, дар предвидения и пророчества.

Страна Поэзия огромна, трудно и представить её размеры и масштабы. Однако ойкумена Духа ещё больше – это бесконечность. Оттуда и черпали наши избранные свои жемчужины. (далее…)

Оставить комментарий »

О книге Валерия Былинского «РИФ»

Книга «РИФ» – моё второе знакомство с прозой Валерия Былинского, автора нашумевшего пару лет назад романа «Адаптация».

Одна из тем «Адаптации» – поиск выхода из тяжелейшего духовного кризиса, когда кажется, что внутри у тебя настолько пусто, что разговор о воли неуместен. Поскольку в таком состоянии её как бы нет вообще. Она не сильная и не слабая, она – нулевая. Ведь говоря о человеке сильной воли, мы подразумеваем смелость и великодушие, слабой – соответственно, трусость и малодушие. А ужас состояния главного героя «Адаптации» состоит в том, что и сил бороться ни за себя, ни за кого-то еще – нет, но при этом уже ни чего и ни кого не боишься. Будто тебя уже похоронили, или ты сам уже повесился, а жизнь почему-то не кончается. (далее…)

Оставить комментарий »

Рубрики: Будущее, Люди, Мысли, На главную, Перемены, События Когда: 1 января, 2015 Автор: Ю.Летц

Маленькое поздравление на латыни

Выяснилось, что если текущие информационные поводы проговаривать на латыни, некоторые из них даже обретают смысл, и разум страдает в гораздо меньшей степени. Также помогают осознать происходящее короткие умозаключения возрастом в пару тысяч лет, которые интересно встраиваются в текущую жизнь. К примеру, фразу Corruptio optimi pessima хочется перевести энергично, с пылом злободневности, однако, её перевод звучит даже интересней, чем можно представить: «самое худшее падение есть падение самого лучшего». (далее…)

2 комментария »

Рубрики: Будущее, Грёзы, Люди, Мысли, На главную, Опыты, Перемены, Прошлое, События, Трансцендентное Когда: 1 января, 2015 Автор: admin

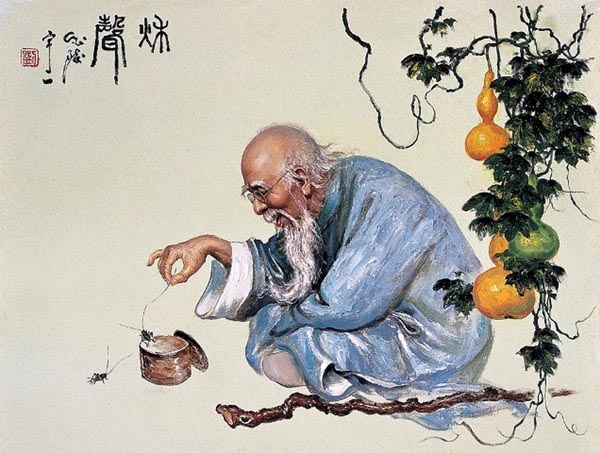

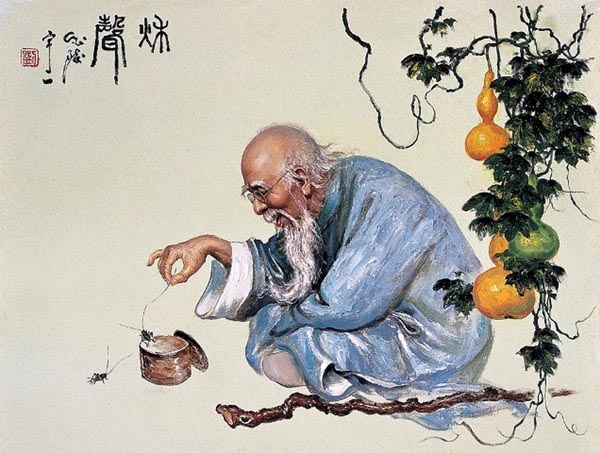

Прогноз Бронислава Виногродского

Традиционно под Новый год портал «Перемен» публикует прогноз Бронислава Виногродского. Следующий год будет годом деревянной козы. Посему внимаем прогнозу Виногродского: (далее…)

2 комментария »

На глаза мне попался текст Андрея Рудалева «Противостояние пустоте. Основной сюжет русской культуры». Незадолго до этого случилось так, что я выпил несколько чашек крепкого пуэра, и был настолько взбудоражен этим напитком, что немедленно решил написать кое-что в ответ на рудалевский опус. В ином случае я бы не обратил особого внимания на этот текст, может просто не стал бы публиковать его или опубликовал бы не глядя. Но уж точно не счел бы нужным реагировать. Но Рудалев давно уж удивляет своими статьями, присылаемыми им для публикации в Блоге Перемен. Настолько в них красивая попытка здраво мыслить и прояснять происходящее перемешана с очевидными заблуждениями и мутными концепциями. Впрочем, характерными для многих современных христианизированных мыслителей…

Давно удивляет… А тут еще пуэр. И несомненно, еще бесконечное множество факторов.

«Противостояние пустоте»? Я прочитал заголовок и тут же удивился: как можно противостоять пустоте. То есть буквально противостоять тому, что отсутствует? Странная история, напрасный труд… Или это какая-то особая пустота?

Да еще, оказывается, что это противостояние — основной сюжет русской культуры. Хм. (далее…)

2 комментария »

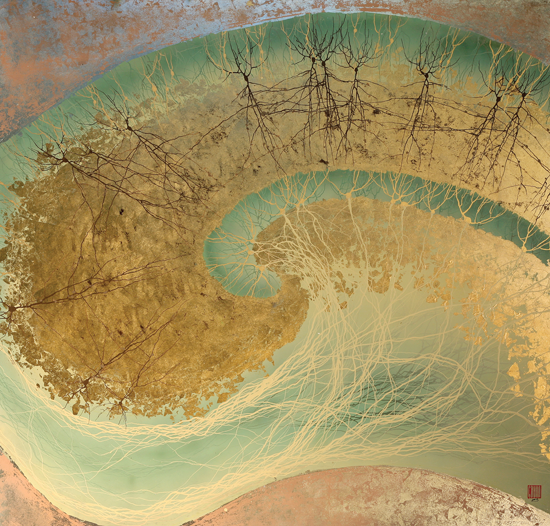

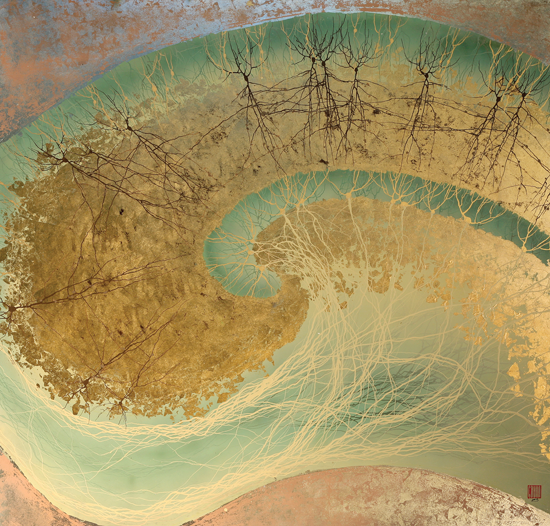

Вот что поразительно — древние представления о карме (по крайней мере, в том виде, в каком они описывают связь причины и следствия на протяжении одной жизни) точно отражают представления нейроученых о том, как работает наш мозг. Один из самых фундаментальных принципов современной нейронауки был сформулирован в 1949 году канадским нейропсихологом Дональдом Хеббом (Donald Hebb) и известен как “закон Хебба” или как “теория клеточных ансамблей”. В своей книге “Организация поведения: нейропсихологическая теория” он постулировал принцип взаимодействия нейронов, который часто описывают одной фразой — “нейроны, которые возбуждаются вместе, связываются вместе” (“Neurons that fire together, wire together”).

В этой основополагающей работе Хебб выдвинул предположение, что “любые две клетки или системы клеток, которые повторяющимся образом активны в одно и то же время, будут тяготеть к соединению, и активность в одной клетке или системе клеток будет способствовать активации другой клетки или системы клеток”. Это основная предпосылка нейропластичности — способности нашего мозга меняться в ответ на новый опыт. (далее…)

Оставить комментарий »

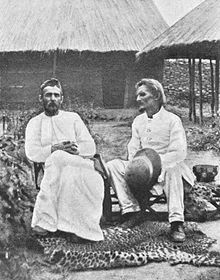

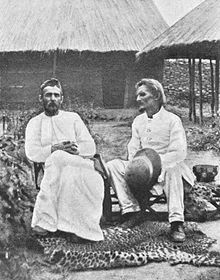

Миссионерство – это явление, застывшее в смоле истории как не самая честная муха. Вот какова её поза: политическое заглатывание новых земель, борьба за экономическое и культурное превосходство великих держав, оккупация верой и чудом. Этих трактовок обычно хватает для циклопного зрения нынешнего аналитика, но какие-то вещи становятся не видны. Люди становятся не видны, они будто бы растворяются в составе явлений, и это то, что хотелось бы изменить, но как это можно изменить? Только вытаскивая из забвения отдельные жизни.

Миссионерство – это явление, застывшее в смоле истории как не самая честная муха. Вот какова её поза: политическое заглатывание новых земель, борьба за экономическое и культурное превосходство великих держав, оккупация верой и чудом. Этих трактовок обычно хватает для циклопного зрения нынешнего аналитика, но какие-то вещи становятся не видны. Люди становятся не видны, они будто бы растворяются в составе явлений, и это то, что хотелось бы изменить, но как это можно изменить? Только вытаскивая из забвения отдельные жизни.

…Это был человек, которого звали Уиллиам Персиваль Джонсон. Джонсон приехал на озеро Ньяса после Оксфорда, как член университетской миссии, – он должен был ехать на гражданскую службу в британскую Индию, но вызвался волонтёром в Восточную Африку, где провёл больше сорока пяти лет. Современники писали, что он вёл себя так, словно живёт в библейские дни. Было очевидно, что он ощущал некую мистерию, возникающую в этих местах. Он проповедовал евангелие с лодки, плавая вдоль побережья. Он не обращал внимания на болезни и неудобства. Когда у него началась глазная инфекция, он не стал ничего предпринимать, положившись на божий удел, и в итоге потерял зрение в одном глазу, но это не было воспринято им как трагедия, но как всевышняя воля. Хотя инвалидность затруднила проведение его лодочных выступлений, Джонсон не сдался и продолжал проповедовать различными способами. Местные жители называли его Апостолом озера. (далее…)

Оставить комментарий »

Рубрики: Грёзы, Культура и искусство, Литература, Люди, Опыты, Перемены, Прошлое, Трансцендентное, Фото, рисунки и прочее Когда: 27 октября, 2014 Автор: Виктория Шохина

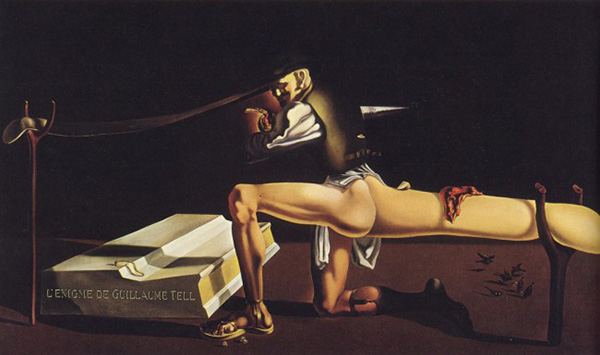

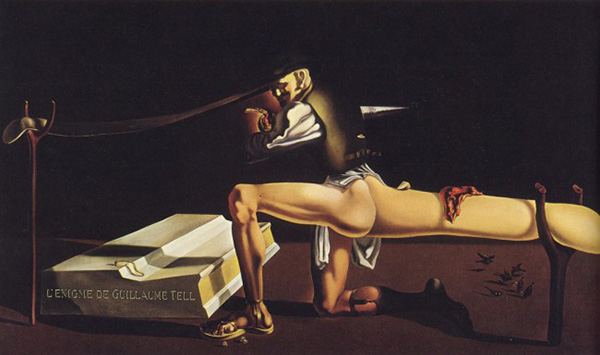

В октябре 1924 года в Париже увидел свет первый «Манифест сюрреализма» (сам термин был в ходу с 1917-го). А также памфлет под названием «Труп», в котором сюрреалисты призывали всех поплясать на крышке гроба только что умершего Анатоля Франса. «В погребении отказать!» – объявлял лидер движения Андре Бретон. «Вы когда-нибудь давали пощечину мертвецу?» – вопрошал Луи Арагон.

Во всех их затеях было много детского. В том числе – и детская жестокость, особенно по отношению к чужим. Франс для них олицетворял буржуазного писателя. А всё буржуазное они презирали и ненавидели, будь то система ценностей, образ жизни, вкусы, произведения искусства. Например, роман третировался как буржуазный жанр. Поэтому Арагон подверг публичному уничтожению свой роман «Защита бесконечности» — от него остался лишь отрывок «П…а Ирены» (по словам Альбера Камю, «лучший, красивейший текст, затрагивающий эротизм»). (далее…)

Оставить комментарий »

Невозможно пусто здесь, в этой Москве, сейчас. Так, будто выскребли из тебя дом холодной ложечкой, достающей дынную середину.

Время суток – маятник. Утром словно с качелей вылетела из тяжелого сна, долго не могла отдышаться, грудь – советский не мнущийся пластилин с комком сердца, резиново бьющимся внутри. Мне снилось, меня убили. И как-то глупо. Жизнь вдруг закончилась. Просто прекратилась. Как крупа в банке, вода в кране. (далее…)

Оставить комментарий »

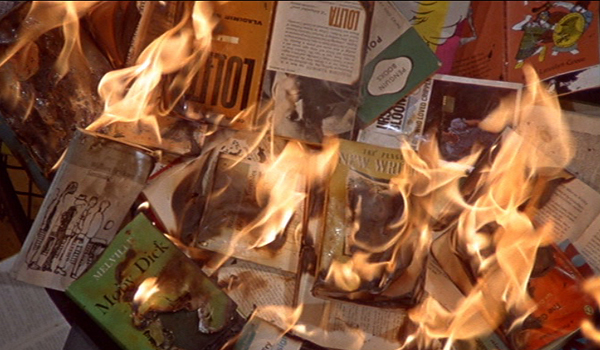

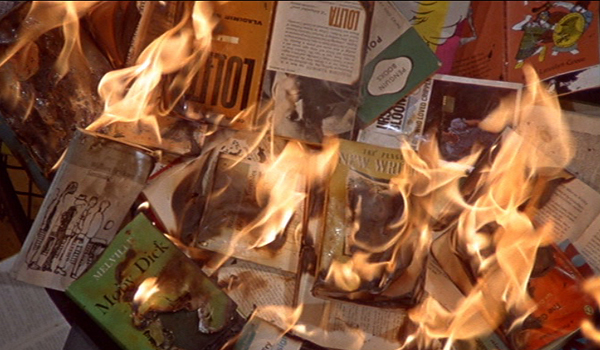

Это более чем непростая задача – написать эссе на тему «451» Брэдберри.

Во-первых, в силу своей (более чем заслуженной) популярности, произведения его перечитаны критиками и рядовыми читателями вдоль и поперёк, и обнаружить в них что-нибудь оригинальное сегодня не представляется возможным – всё уже написано и сказано в достаточной мере для того, чтобы кто угодно мог додумать детали самостоятельно.

А во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, как в случае с любыми антиутопиями за авторством гениев: спустя более чем полвека, предсказания Рэя Дэвида уже сбылись полностью или угрожают окончательно сбыться в самое ближайшее время. В связи с этим классифицировать это произведение как фантастическое уже нет необходимости – можно выглянуть в окно и увидеть в тексте гиперболизированное описание современной нам реальности. (далее…)

Оставить комментарий »

Рубрики: Люди, Перемены, Проекты Когда: 7 сентября, 2014 Автор: admin

Календарь перемен: прогноз периодов личной, деловой и социально-политической активности с 8 по 14 сентября.

Календарь перемен предназначен для планирования деловой, творческой и физической активности человека с целью минимизации ущерба своему здоровью и максимизации прибылей. На зеленом поле календаря преимущественно удаются деловые начинания, на красном – решение творческих задач. «Желтые» дни — отличаются неустойчивым переходным характером. (далее…)

Оставить комментарий »

ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Лет десять или двенадцать назад я начал залатывать брешь в собственном образовании, штудируя книги о Дао, цигун и боевых искусствах Китая. Почти сразу стало ясно, что это дело практически бесполезное, если не начать заделывать бреши и в воспитании. Всё, о чём там говорится, умозрительно не постигается, хуже того, забывается на следующий день. Результат приходит только через опыт – телесный опыт, поскольку сначала, с рождения, тело этой науки совершенно не знает, и его приходится учить.

Человеку, чтобы выжить как биологическому виду, его общей конституции, рефлексов и инстинктов достаточно – с этим багажом Всевышний и позволяет ему появиться на свет. Но зачем-то он дал человеку ещё и мозг, возможности которого намного превышают ту минимальную потребность, которая требуется для обслуживания рефлексов и инстинктов. Зачем? (далее…)

Комментарии (1) »

А что могло произойти в такой тупой, бездарный день: седьмое, суббота, последний день апреля…

Солнце уже по-летнему. Но холодный, знобкий ветер с запада: весна, истерика. Ну, были у него две-три идейки… одна даже очень ничего. Но просуетился, ходил, слонялся бестолково от окна к окну, квартира двухсторонняя. Пялился тупым глазом то на зелёный туман за Люблинскими прудами – деревья, точно нескладные малолетки томились под весенним солнцем, одёргивали стыдливо короткие зелёные юбчонки; то таращился на три гуся труб ТЭЦ за сборочными цехами Москвича – день и истаял.

Да он и не жалел. А что жалеть? Дней этих вот так – прошло без счёта. Один за другим. Точно клоун, зло лыбясь, тащил их у него из-за пазухи, как фокусник вереницу цветных платков: дёрг, дёрг…

А тут мелькнуло: «А если я его за руку… что будет?» (далее…)

Оставить комментарий »

Рубрики: Адвайта, Люди, Перемены, Указатели Истины Когда: 20 августа, 2014 Автор: admin

Экхарт Толле внешне совершенно не похож на гуру. Он выглядит как вполне обыкновенный «цивилизованный» европеец. И действительно, к обычным средним европейцам он ближе как по ментальности, так и по антуражу проводимых им бесед (он называет эти встречи «медитациями»). Толле сидит на сцене за небольшим столиком, на котором стоит графин с водой и букет цветов. Пожилой мужчина, на вид довольно болезненный, но все же приятный. Говорит спокойным голосом, делает частые паузы, внимательно смотрит на аудиторию. Очевидно, что находится в «потоке», то есть полностью присутствует в моменте «сейчас», о котором он по большей части и говорит. И в этот поток он погружает постепенно всю аудиторию. (далее…)

3 комментария »

Миссионерство – это явление, застывшее в смоле истории как не самая честная муха. Вот какова её поза: политическое заглатывание новых земель, борьба за экономическое и культурное превосходство великих держав, оккупация верой и чудом. Этих трактовок обычно хватает для циклопного зрения нынешнего аналитика, но какие-то вещи становятся не видны. Люди становятся не видны, они будто бы растворяются в составе явлений, и это то, что хотелось бы изменить, но как это можно изменить? Только вытаскивая из забвения отдельные жизни.

Миссионерство – это явление, застывшее в смоле истории как не самая честная муха. Вот какова её поза: политическое заглатывание новых земель, борьба за экономическое и культурное превосходство великих держав, оккупация верой и чудом. Этих трактовок обычно хватает для циклопного зрения нынешнего аналитика, но какие-то вещи становятся не видны. Люди становятся не видны, они будто бы растворяются в составе явлений, и это то, что хотелось бы изменить, но как это можно изменить? Только вытаскивая из забвения отдельные жизни.