Миф об Иуде обновлённом

Рубрики: Грёзы, История, Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Перемены, Прошлое, Трансцендентное, Философия Когда: 11 февраля, 2014 Автор: Иван Голубничий

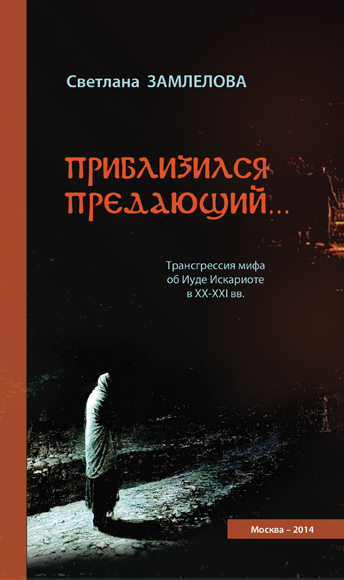

Светлана Замлелова. «Приблизился предающий…» Трансгрессия мифа об Иуде Искариоте в XX-XXI вв./ Моногр./ С.Г. Замлелова. – М.: Буки Веди, 2014. – 272 с.

Новая книга известного российского писателя Светланы Замлеловой «Приблизился предающий…» представляет собой научную монографию, посвящённую исследованию евангельского мифа об Иуде Искариоте и трансгрессии (преобразования) этого мифа в ходе исторической и духовно-нравственной эволюции части мира, традиционно исповедующей христианство.

Написанная живым и ярким языком, содержащая многочисленные отсылки к актуальным проблемам современности, книга фактически совмещает в себе достоинства глубокой научной работы и талантливого литературного произведения. Тема, взятая автором для исследования, таит в себе множество подспудных аспектов, говорить о которых, в силу их фактической «табуированности», сегодня решится далеко не каждый. (далее…)