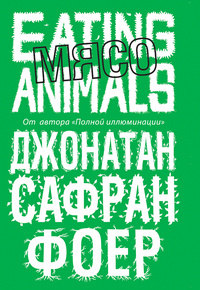

Лекарство от плотоядности. Рецензия на книгу Фоер Дж. С. «Мясо. Eating animals»

Рубрики: Культура и искусство, Литература, На главную, Опыты, Перемены Когда: 3 апреля, 2012 Автор: Ihar

«Берясь за вилку, мы уже совершаем акт по организации своего бытия» – с этим высказыванием американского писателя Джонатана Сафрана Фоера хочется согласиться на все сто. Особенно после выхода его книги «Мясо. Eating animals», которую не стоит читать во время еды.

Определить жанр новой книги романиста Дж. С. Фоера нелегко. Автор рассуждает об американском стиле потребления, черпая материал из истории собственной семьи и еврейских традиций. Пишет об экономических, научных и экологических проблемах мясной промышленности развитых стран, обращаясь к личному опыту людей, причастных к разведению, приготовлению и поеданию животных. Книга «Мясо. Eating animals» эмоциональна и неудобоварима, вызывает чувство вины и страх. Фоер не просто апеллирует к разуму («Эта книга – продукт огромного числа исследований, она строго объективна, как и должна быть любая честная работа журналиста») и эмоциям читателя («Что означает последний крик курицы? Боль? А что означает боль?»). Он бьет чуть выше пояса – прямо в желудок, вызывая отвращение к любой пище животного происхождения. (далее…)