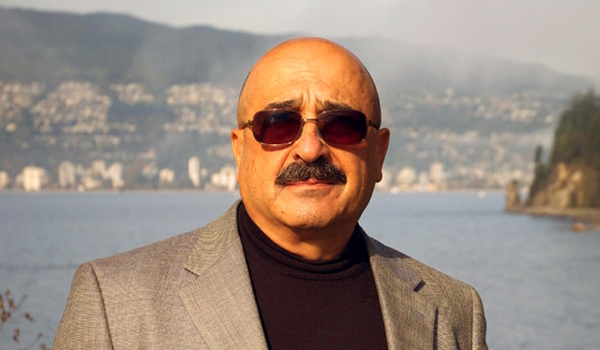

Как всегда, сначала несколько слов о писателе, который будет отвечать сегодня. (Напомню: я намеренно не комментирую ответы писателей, на то есть причины, и главная из них — в мои цели не входит вступать в полемику; все, чего я хочу добиться, читая ответы на поставленные мной вопросы, это получить срез мнений относительно происходящего сейчас в литературе и в литературном процессе. А потом уже попробую предпринять что-то вроде анализа полученных ответов — всех сразу.) Итак, Роман Сенчин. Родился в городе Кызыл. Учился в Ленинградском строительном техникуме, в Кызылском педагогическом институте. Окончил Литинститут. Работал монтировщиком в театре, вахтером, сторожем. Преподает в Литинституте, занимается музыкой, пишет рассказы, повести и романы. Имеет несколько литературных премий. И чуть было не получил премию «Национальный бестселлер» в прошлом году, за роман «Елтышевы». На днях в Хронике Неудобной Литературы появился текст Олега Павлова, обращенный к Роману Сенчину и вызванный реакцией Сенчина на ответы Олега Павлова (ответы на те же самые вопросы, на которые сам Роман тоже ответил и примерно в то же самое время, что и Олег Павлов, однако читать сенчинские ответы мы будем только сейчас). А сегодня утром я получил сообщение от Романа: он обещает через некоторое время прислать свой ответ Олегу Павлову. Который мы, конечно же, тоже опубликуем. Следите за Хроникой!

Есть ли среди Ваших знакомых писатели, чьи тексты отказываются издавать, хотя эти тексты вполне достойны быть изданными и прочтенными публикой? Если возможно, назовите, пожалуйста, примеры. Каковы причины отказов?

С одной стороны, время сейчас для вступления в литературу очень благоприятное. Это продолжается уже лет десять – в 2001 году возникла мода на молодых, и продолжается до сих пор. И это отлично: литературный процесс требует свежую кровь. С другой же стороны, к дебютантам лет сорока-пятидесяти отношение скорее ироничное, чем серьезное. Но нельзя забывать, что еще в 90-е молодых писателей мариновали и выдерживали, и многие на долгие годы оставили попытки опубликовать свои произведения. Некоторые пробуют сделать это сейчас, и порой их произведения становятся событием. Например, Владимир Сотников в последние два-три года по-новому раскрылся, стал известным, но как писатель он существует уже давно, хотя и судьбу его творческую нельзя назвать гладкой. Среди моих сверстников есть талантливые люди, которым не везет с изданием произведений. Анна Андронова из Нижнего Новгорода, к примеру, Андрей Иванов из Кемерова. Не думаю, что кто-то кого-то умышленно не пускает, но в литературе вообще невозможна справедливость. Сейчас с ней немного лучше, чем было лет двадцать – сорок назад. Впрочем, талантам по-прежнему необходимо помогать.

Есть ли в литературном произведении некая грань, за которую писателю, желающему добиться успеха (например, успеха, выраженного в признании читателями), заходить не следует? Может быть, это какие-то особые темы, которые широкой публике могут быть неприятны и неудобны? (Если да, то приведите, пожалуйста, примеры.)

Или, возможно, существует какая-либо особая интонация, которая может вызвать у читателя отторжение и из-за которой весь потенциально вполне успешный текст может быть «самоуничтожен»?

Я не специалист в теории литературы, поэтому на эти вопросы мне отвечать трудно. Гранью, на мой взгляд, должны служить не темы, не способ их изложения, а некоторый камертон в душе писателя. Если он уверен, например, что без матерного слова в определенном месте своего произведения не обойтись, пусть пишет, если ему нужно описать нечто аморальное, что ж, никто ему запретить не может… Рецептов для достижения читательского успеха полно, но каждый успешный писатель достигает успеха по-своему. Это касается и интонации. Можно выбрать крайне наглую, оскорбляющую любого читателя, и добиться успеха, а можно и совершенно нейтральную. Что могу сказать точно, это то что не хватает эпической интонации в современной прозе, а без эпоса, хотя бы камерного (вспомним, например, рассказ Распутина «Василий и Василиса») литература мельчает и теряет свое значение.

Если такие темы и интонации, по Вашему мнению, существуют, то держите ли Вы в уме эти вещи, когда пишете? И насколько это вообще во власти писателя – осознанно управлять такими вещами?

Для каждого своего текста я, пусть и не совсем осознанно, выбираю определенную интонацию. Рассказ «Афинские ночи», например, невозможно было писать интонацией нейтральной. Это эмоционально-окрашенный текст, молодежный, тем более повествует о тех, кого принято называть лузерами. Повесть «Елтышевы» нужно было предельно засушить – эмоции скрываются в подтексте… Но я не сидел перед листом бумаги и не размышлял, как нужно писать. Это приходит как-то само собой.

Что приносит писателю (и, в частности, лично Вам) наибольшее удовлетворение:

— признание публики, выраженное в том, что Ваша книга издана и люди ее покупают, читают, говорят о ней?

— признание литературного сообщества (выраженное в одобрительных отзывах коллег и литературных критиков, а также в получении литературных премий и попадании в их шорт-листы)?

— или более всего Вас удовлетворяет метафизический и психологический факт самореализации – т.е. тот факт, что произведение написано и состоялось (благодаря чему Вы, например, получили ответы на вопросы, беспокоившие Вас в начале работы над текстом)? Достаточно ли для Вашего удовлетворения такого факта или Вы будете всеми силами стремиться донести свое произведение до публики, чтобы добиться первых двух пунктов?

В общем-то авторское участие заканчивается в тот момент, когда рукопись становится журнальной публикацией или книгой. Позже, при переиздании, автор что-то может поправить, изменить, но это мелочи… Что касается авторского самолюбия… Я хочу раздражать читателей своими текстами. Русская литература, на мой взгляд, для это и существует, начиная с «Героя нашего времени» и кончая, хоть и с оговорками «Черной обезьяной». (Надеюсь, продолжение литературы будет.) Конечно, нужно писать так, чтобы это читали, чтобы читать было интересно. Даже самая умная и глубокая проза, которую читаешь с великим трудом, теряет все свои качества… Пусть бы лучше тогда автор писал философские трактаты…

Мне больше симпатична отрицательная реакция на свою прозу. Когда-то – в конце 90-х – первой половине 00-х таких отзывов было большинство. Это значит для меня, что мои вещи действительно цепляют, заставляют людей реагировать. Положительные отзывы вызывают тревогу… Не люблю хамства, которое цветет, главным образом, в Интернете. Злит, в большей степени, хамство, даже не направленное на меня лично, а на других писателей. Можно критиковать как угодно жестко, но без хамства.

Насчет самореализации… Когда я пишу вещь, обрабатываю, несу в редакцию, я уверен, что эта вещь самая лучшая, что было создано за всю историю литературы. И когда идет редактура – тоже. После выхода вещи, читая ее, я нередко краснею. Но это, думаю, обычная реакция автора – стыдиться опубликованного текста. Хотя чувство, что пишешь то, что самое главное – искупляет многое.

Что Вы думаете о писателях, которые активно себя раскручивают – как лично, так и через друзей и знакомых? Должен ли писатель заниматься этим не совсем писательским трудом?

Если да, то почему?

Если нет, то почему?

Навязчивая самораскрутка некоторых авторов мне противна. Да это и вредно, — насмотревшись, наслушавшись, напитавшись определенным писателем вживую, я очень редко беру его книги. Думаю, и многие другие тоже. Но есть писатели, для кого писательство – лишь одно из составляющих их натуры. Дмитрий Быков, например, Сергей Шаргунов, Захар Прилепин, Сергей Минаев. Не думаю, что занимаясь другими вещами, они раскручивают свои книги. Но к откровенной самораскрутке, повторюсь, отношусь отрицательно. Впрочем, жаль, что в Москве, например, в последние лет семь не встречал непризнанных гениев, продающих свои самиздатовские книги в метро и на Тверском бульваре. Это способ самораскрутки, на мой взгляд, самый честный и действенный. В разные эпохи он давал истории такие имена как Тиняков, Пригов, Лимонов.

* * *

Далее: ответы Олега Ермакова

Впереди у нас еще ответы Михаила Гиголашвили, Елены Колядиной, Игоря Яркевича, Натальи Рубановой, Андрея Бычкова и других.

А пока предлагаю ознакомиться со следующими материалами, если вы еще этого не сделали раньше:

* * *

Предыдущее:

— Ответы Ильи Стогоffа

— Обнуление. (Ответ Олега Павлова Роману Сенчину)

— Серая зона литературы. «Математик» Иличевского. Ответы Александра Иличевского

— Ответы Марты Кетро

— Ответы Андрея Новикова-Ланского

— Виктор Топоров и Елена Шубина. И ответы Олега Зайончковского

— О романе Валерия Осинского «Предатель», внезапно снятом с публикации в журнале «Москва»

— Точка бифуркации в литературном процессе («литературу смысла не пущать и уничтожать», – Лев Пирогов)

— Курьезный Левенталь

— ответы Валерия Былинского

— ответы Олега Павлова

— ответы Сергея Шаргунова

— ответы Андрея Иванова

— ответы Владимира Лорченкова

— Где литературные агенты

— Новый Опрос. Вопросы к писателям и причины, вызвавшие их

Более ранние части Хроники (Оглавление) — здесь.

* * *

КНИГИ ПРОЕКТА НЕУДОБНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ВАЛЕРИЙ ОСИНСКИЙ. «ПРЕДАТЕЛЬ»

ОЛЕГ СТУКАЛОВ «БЛЮЗ БРОДЯЧЕГО ПСА»

ОЛЕГ ДАВЫДОВ. «КУКУШКИНЫ ДЕТКИ»

СУЛАМИФЬ МЕНДЕЛЬСОН «ПОБЕГ»

От редакции:

От редакции: