ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ.

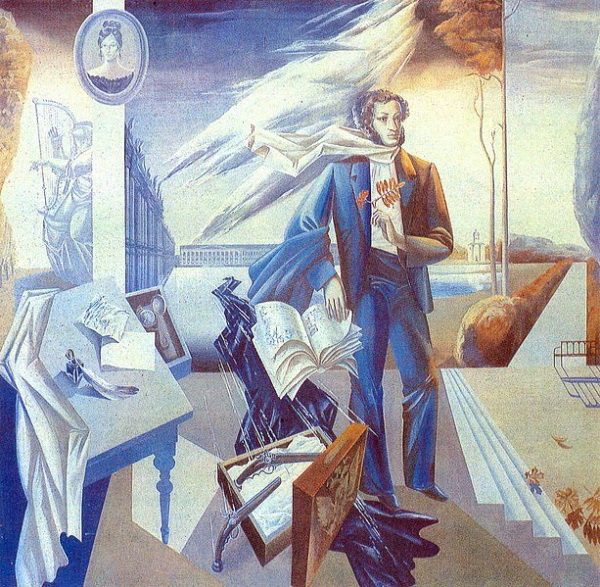

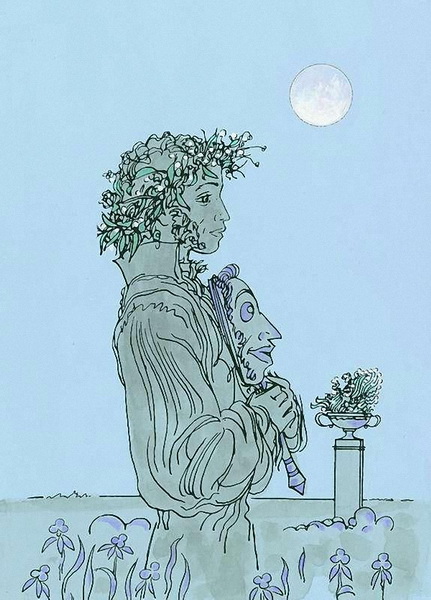

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

Существуют два плана, в которых развивается сюжет «Зимнего утра». План первый. Возлюбленная поэта с вечера долго не могла уснуть из-за плохой погоды, к утру ей удалось это сделать. Но, несмотря на её ночные мучения, с восходом солнца поэт, не испытывая никакой жалости, пытается разбудить любимую. Мы узнаем также, что спящая может стать звездой, но для этого ей обязательно нужно проснуться. Все идет в ход для того, чтобы разбудить подругу: поэт рассказывает ей – спящей – и о замечательном пейзаже за окном, и о янтарном солнечном свете, заливающем комнату, и о треске затопленной печи, но главное – он соблазняет её поездкой в санках, запряженных бурой кобылой. Эта поездка к пустым полям и голым лесам, грозящим навеять еще большую грусть на возлюбленную, должна стать кардинальным средством для излечения красавицы от печали. Несмотря на то, что и интерьер комнаты, и происходящее за окном вполне реально, есть у произведения и иная реальность. Поэту не пишется, он в творческом кризисе: несмотря на все моления, разбудить Музу он не в силах. Но сон вреден Красавице, только бодрствование позволит ей стать звездою севера (вероятно, «звездою русской поэзии»)26. Поэт надеется и на то, что ее пробудит захватывающая дух санная поездка на милый для поэта – не реальный, а, конечно же, поэтический – берег, где Красавица, судя по черновикам стихотворения, прежде бывала: «И навещать места пустые, / Где мы гуляли»27. Надеется Поэт и на то, что бурая невзрачная кобылка, всё более и более ускоряя бег, превратиться, в конце концов, в нетерпеливого Пегаса28. Это превращение, наверняка, кто-то отнесёт к ошибкам простака Пушкина. Но находя у поэта подобные «ошибки», мы должны быть особенно внимательны и аккуратны, ибо ошибок у Александра Сергеевича, скорее всего, вообще нет. За ошибки мы принимаем зазоры между явным и тайным сюжетом, и именно эти зазоры дают представление о двойственности пушкинских произведений. Создаются зазоры при помощи противоречивой информации, которая, как и неполная информация, заставляет работать наше воображение. (далее…)