Варвара

Рубрики: Грёзы, Люди, Мысли, На главную, Трансцендентное Когда: 15 сентября, 2013 Автор: Александр Блинов

(далее…)

(далее…)

Рубрики: Грёзы, Люди, Мысли, На главную, Трансцендентное Когда: 15 сентября, 2013 Автор: Александр Блинов

(далее…)

(далее…)

Рубрики: Литература, На главную, Опыты, Перемены Когда: 2 сентября, 2013 Автор: Наталья Рубанова

Выпить и закусить за Варвардмитну желающих собралось много: выпить и закусить за упокой анимки – ну или что там в двуногом, какой такой червь точеный, – хотелось неимоверно. Тов. Попов, кашляя, произнес то, что и полагалось в подобных случаях: все немедленно выпили – кто водочки, кто наливочки, – да и закусили чем б. послал. Снеди на столе, где еще недавно возлежала мертвой царевной Варвардмитна, которую, за пристрастие к алко-, покойный муж называл Варя-стакан, было немерено… да какой! Что там кухня Поля Бокюза для «загадочной русской души»! Тут тебе и гады морские, и птицы небесные: свадьба и свадьба!..

Тов. Попов сентиментально крякнул: «Мы потеряли нашего товарища…» – «Кристальной души человек…» – «Можно сказать, святая», – повторялись один за другим тов. Жопин, тов. Хмурый и тов. Ангельцев. «Криста-аальной!» – вторила тов. Женщина и качала головой. (далее…)

Рубрики: Грёзы, Мысли, На главную, Перемены Когда: 17 августа, 2013 Автор: Александр Блинов

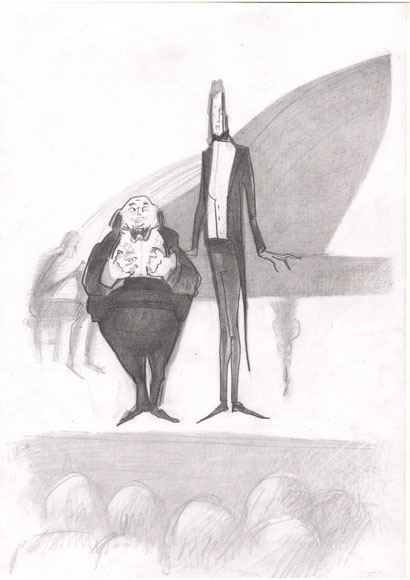

Двое. Один – свободная черная навыпуск рубаха. Жабо. Другой – чёрный смокинг, белая бабочка.

Один – коренастый, обрюзгший, толстый, в очках: басит, суетится, вскидывает кусты бровей за спину.

Другой – высокий, поджарый, с блестящим, словно натёртый мастикой пол лицом – застывшая гримаса чванливости.

Один – заезженные шутки завзятого балагура.

Другой – наигранное благородство опереточного князя.

Один – бас-баритон.

Другой – тенор. (далее…)

Рубрики: Культура и искусство, Люди, На главную, Прошлое, Фото, рисунки и прочее Когда: 13 августа, 2013 Автор: В.М. Зимин

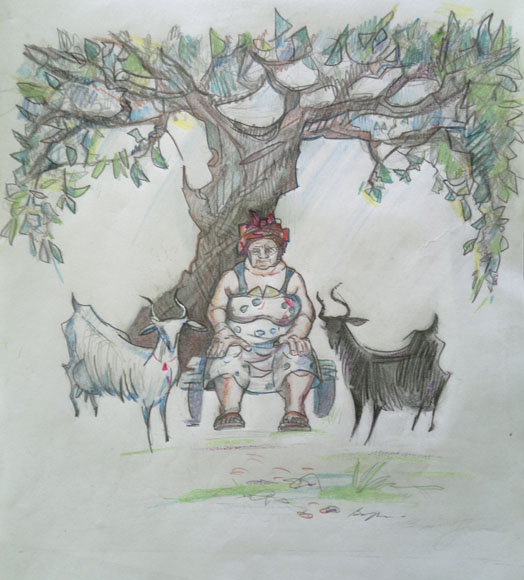

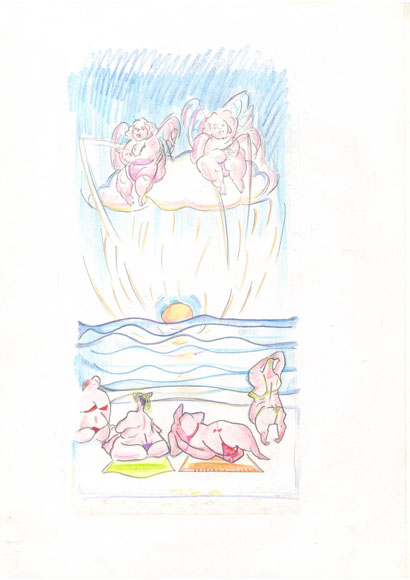

В 20-м веке в Адыгее и на Кубани жил художник Евгений Цей. Это была гениальная личность. Ни до, ни после него больше таких здесь не случалось. Цей родился 11 мая 1924 года в ауле Шенджий, но почти всю жизнь (1924-82) жил и творил в Краснодаре. Город при его рождении ещё носил своё родовое имя – Екатеринодар. Потом, когда стал «красным», выродился в Краснодар. Такой и сейчас. Лицемеря, прикрываются тем, что в русском языке «красный» означает ещё и красивый. Этот «красивый» дар будет до тех пор Краснодаром, пока не станет своей противоположностью. Русских, то есть людей с русской ментальностью, здесь почти не осталось, так что городу ещё долго, если не вечно, придётся ходить в Краснодарах.

Сама Кубань, то есть прикубанская равнина как ландшафтная единица, севернее широты станицы Гривенской умирает, и жить ей осталось недолго. Причина в том, что ландшафт лишили его главной особенности – равнинных рек с плавней. Их извели, поделив дамбами, превратив тем самым в цепочки мелеющих, активно заболачивающихся прудов. Магистральную реку Кубань ниже «краснодарского моря» спасает её левобережье, предгорья Кавказа, откуда с горными речками идёт питание. Но Кубань-реку нещадно эксплуатируют, забирая из неё воду, и в иные годы бывает так, что в Краснодаре «бабы, задрав подолы, переходили Кубань вброд у горпарка» — это слова местного, щедрого на язык станичника. (далее…)

Рубрики: Грёзы, Литература, На главную, Опыты, Перемены, Разные тексты, Трансцендентное, Фото, рисунки и прочее Когда: 11 августа, 2013 Автор: Василий Доквадзе

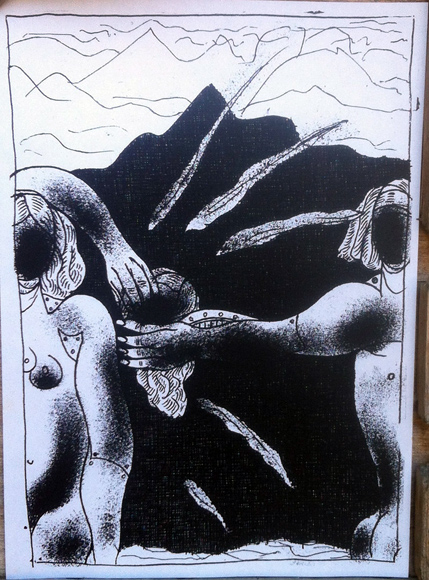

Гниющая Алиса сегодня не ждет гостей. Неуверенным шагом она бесцельно идет вперед. В глазах её — гнилой вонючий дождь, и кашель её подобен раскатам грома. Её мечты завяли, подобно цветам, ещё вчера, а жизнь, похоже, навсегда потеряла свой смысл. Она стала ГНИЮЩЕЙ Алисой, но её, похоже, это не заботит, хоть она и оглядывается назад в надежде вспомнить хоть что-то.

Но мозг Алисы превращается в густой кисель, и ничто не может остановить этот странный процесс, скоро она забудет, как её зовут и где она работала сутки напролет. Но её и это не заботит.

Гниющая Алиса чувствует себя свободнее, чем когда-либо, все её стремления и планы на будущее уже давно затонули в мозговом киселе — и она ни о чем не переживает.

«до чего же СВОБОДНО», — думает она, и мысль её циклична. (далее…)

Рубрики: Культура и искусство, Литература, На главную Когда: 8 августа, 2013 Автор: Валерий Осинский

До прошлого года имя писателя Александра Терехова было малоизвестно широкой читательской аудитории. Тем не менее, его роман «Немцы» был номинирован на крупные литературные премии и завоевал премию «Национальный бестселлер» минувшего года. Это отрадно, потому что любители беллетристики за последние годы подустали от конкурсных побед серийных биографий. Биографии написаны основательно, и, наверное, заслуженно завоевали литературные подиумы. Но все-таки непосредственно к беллетристике они отношения не имеют. Впрочем, название романа «Немцы» в этой связи не кажется безупречным. Такое название подразумевает если не кич на военно-патриотическую тему, то почин очередной литературной серии наподобие «Татары», «Гунны» и т. п.

Так о чем же роман «Немцы»? (далее…)

Рубрики: Грёзы, Мысли, На главную, Перемены, Путешествия Когда: 30 июля, 2013 Автор: Александр Блинов

Пошлый открыточный вид бордового солнца, плющащегося в золотую дорожку лазоревого моря, подытожил сверкающий Ангел.

«А это зачем?» – думал он, рассматривая, как Ангел с огненными глазами летит к нему вдоль пляжа, мотаясь чёрным силуэтом на фоне алого заката.

При приближении Ангел оказался свирепого вида бабой на мопеде в фиолетовом, в алых тюльпанах, бумазейном халате. (далее…)

Рубрики: Звуки (музыка и прочее), Культура и искусство, Люди, На главную Когда: 25 июля, 2013 Автор: В.М. Зимин

25 июля 1980 г. умер Владимир Высоцкий

Я просто хочу ему поклониться, не могу этого не сделать. Он жил, горел, сжигал и сжёг себя у всех у нас на глазах. Пока жил, его пинали, теперь поют осанну. И столько всего уже напели. Каждый, кто хоть как-то с ним соприкоснулся, может, в толпе разок видел, уже написал мемуары «Встречи с Владимиром Высоцким». Вот и Марина целый роман выдала, наверно, что-то непотребное, хотя ей вроде и (не) с руки… помолчать, скорбя. Жёлтые давно перетряхнули всё постельное, друзья давно всё рассказали, недруги, слава Богу, подвымерли, и он теперь там с ними лично разбирается. Правда и то, что он и здесь с ними разбирался и разобрался. Его военный отец при его жизни от него отрекался, я сам это слышал. Один только народ никогда от него не отрекался, принял его сразу и никому уже не отдал – ни прежним хулителям-гонителям, ни нынешним спесивым снобам-англоманам. Чуть не в каждом дворе можно было его услышать, от «Привередливых коней» до «Нинки», «Бани», «Большого Каретного», «Верёвочки» или «Того, который не стрелял»… Его муза границ не ведала, оттого каждый мог выбрать то, чего просило его собственное сердце.

Есть ли по миру что-либо подобное? Было ли? Было, да только мерки не те, даже у «Beatles» или «Pink Floyd». Если искать параллели, придётся вспомнить Ариона или Бояна, Адам? или Азнавура будет недостаточно. Sir Paul Maccartney в одиночку, не в четвёрке, рядом с Высоцким просто обыватель и ремесленник, и студийные возможности «Abby Road» не в состоянии ни наполнить смыслом его экзерсисы, ни убрать этот смысл из простого гитарного аккомпанемента Высоцкого. Так в чём же дело? Слишком сладкая жизнь? Нет сюжетов? Везде всё умещается между жизнью и смертью. Дело, я думаю, в масштабах личности и в содержании, качественности того культурного пласта, который эту личность вырастил. На чернозёмах – спасибо русским богам — поднимется Высоцкий, на глинозёмах-серозёмах – Элтон Джон, Маккартни или Дилан, и никогда такой, как он. (далее…)

Рубрики: История, Литература, Люди, На главную, Перемены, Трансцендентное, Философия Когда: 15 июля, 2013 Автор: Олег Давыдов, Хабаровский край

Рецензия на книгу: Брэдшоу Дэвид. Аристотель на Востоке и на Западе: метафизика и разделение христианского мира /Отв. ред. А.Р. Фокин / Ин-т философии РАН. М.: Языки славянских культур, 2012. — 384 с.

Перевод работы современного американского православного философа Дэвида Брэдшоу, декана философского факультета Университета Кентуки, является значительным для интеллектуальной жизни нашего общества. Это объясняется не только уникальностью ее содержания, но и своевременностью. В российском интеллектуальном мире происходит, возможно, пока не сильно заметный, но устойчивый рост интереса к философской работе в области теологии. Сотрудниками ИФ РАН совместно с зарубежными коллегами инициирован выпуск книг в серии «Философская теология, современность и перспектива», в которой, на сегодняшний день, кроме рассматриваемой книги, вышло фундаментальное «Оксфордское руководство по философской теологии». (далее…)

Рубрики: На главную, Опыты, Перемены Когда: 13 июля, 2013 Автор: admin

«Перемены» рекомендуют: . Как говорить правду самому себе и другим, почему это нужно делать, к чему это может привести человека и как отличить правду от неправды. Принимая себя таким, какой ты есть, не осуждая себя ни за что и не пытаясь казаться кем-то другим ради достижения, например, социального успеха, человек может получить доступ к неисчерпаемому энергетическому ресурсу. Энергии у «говорящего правду» становится больше уже хотя бы потому, что он перестает притворяться перед собой и перед другими и не тратит силы на поддержание некоего нереального образа, маски, созданной под влиянием социума. , чтобы быть в курсе.

Встречи Говорящих правду проходят каждое воскресенье в клубе «М.Я.У. (Место Ясности Ума)», в 19.00. Вход свободный. Адрес клуба: Москва, Серебрянический пер. 4/3 с.3 Телефон для связи: +7(495) 917-16-91

Рубрики: Литература, На главную, Перемены, События Когда: 10 июля, 2013 Автор: Ирина Гурская

По материалам Первой международной интердисциплинарной научной конференции «Поэтический фактор в культуре. Синкретические тенденции и инновации» (Международный университет в Москве, 17-18 апреля 2013).

Власть мудрости и возможность одухотворённой власти; творческие личности и художественные практики в политике; художественные, научные и иные новые концепции природы человека и его места в мире; литературно-художественные образы территорий, ландшафтов и мест, географический миф; рефлексия путешественника; будущее путешествия как антропологического феномена; культурные и личностные смыслы, связанные с образами животных и фантастических существ; эксперименты по совмещению несовместимых образов и понятий – таково проблемное поле Первой международной интердисциплинарной научной конференции «Поэтический фактор в культуре. Синкретические тенденции и инновации». Проект осуществлён в рамках программы Всемирного Дня Поэзии ЮНЕСКО.

Организаторы конференции – проректор Международного университета в Москве, завкафедрой политософии и философских наук, Геннадий Бурбулис и писатель, биолог, куратор международных культурных и исследовательских проектов Игорь Сид – поставили задачу создания постоянно действующего исследовательского Центра инноваций в культуре, и формирования вокруг него интеллектуального сообщества, в сферу интересов которого входит (по меткому определению одного из участников конференции, культуролога и философа Вадима Розина) закономерный пересмотр демаркационных линий гуманитарных дисциплин, расширение семантического поля современного знания, высвобождение процесса творческого поиска благодаря смене опустошенных смысловых шаблонов. (далее…)

Рубрики: Грёзы, Мысли, На главную Когда: 6 июля, 2013 Автор: Александр Блинов

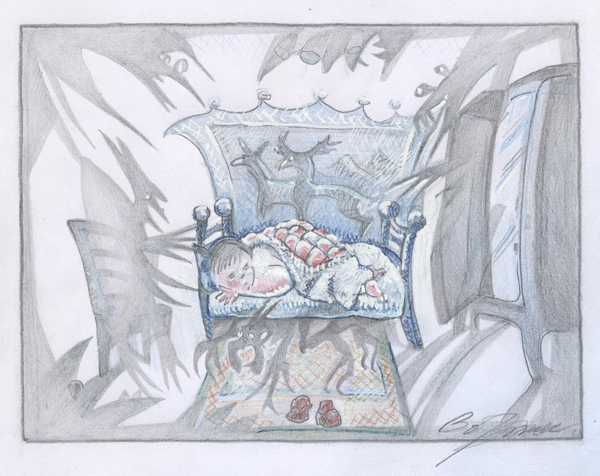

Когда я был мальчик, со мной в комнате жили страхи…

«Волосатый Крючок» – сидел под кроватью.

«Чёрный Страх» – стоял за китайской ширмой в коридоре.

«Страх Стула» – притворялся одеждой на спинке.

Страхи оживали ночью. (далее…)

Рубрики: Литература, На главную Когда: 24 июня, 2013 Автор: Георгий Меньшиков

Арефьев, я помню его фамилию. И имя – Александр. Хотя звали все его Санькой, а о фамилии и не поминали. Он был из этих – вы знаете – из деревенских алкоголиков, которые с девяностых годов или таскали на себе металлолом (честно подобранный на свалке) или подрабатывали на огородах: где поле вспахать, где дрова расколоть. Иные, конечно, цветмет на этих самых огородах и воровали вместе с другими ценностями, но Арефьев таким не был. На самом деле.

Он работал на огороде у моего деда, которого с иронией называл барином. Барин держал крупное хозяйство: два сарая, забитых до отказа техникой и инструментом, крупное, по поселковым меркам, картофельное поле, штук шесть парников, множество ягод и овощей. Из фруктов только яблоки румянились на деревьях. Я помню, что любил есть их кислыми и недозревшими, твердыми, как картофель.

Работа на огороде начиналась рано, с самого подъема – в семь часов. Дед поднимался, включал радио и в первую голову отправлялся обливаться холодной водой на колонку. После закаливающей процедуры он устраивал свои обычные приготовления к трудовому дню: открывал все, строго все, сараи, вытаскивал на улицу нужный инструмент и привычно терял ключи, чтобы потом найти их в каком-нибудь замке, завалившимся в дальний угол. (далее…)

Рубрики: История, Кино, видео и прочее, Культура и искусство, Мысли, На главную, Перемены Когда: 12 июня, 2013 Автор: Андрей Рудалёв

Только отгремели хоккейные трибуны, а в ушах перестал звучать скрежет коньков о лед и перестук шайбы с клюшкой: советские 70-е персонифицировали с хоккейной легендой – Валерием Харламовым. И вот уже перед глазами стал шлем космонавта, грохот ракетных двигателей и голубая Земля в окне иллюминатора – зрителю представили новое экранизированное погружение в советское прошлое – фильм «Гагарин. Первый в космосе».

Собственно, о фильме этом едва ли можно рассуждать как о произведении киноискусства. Это скорее качественно сделанный довольно помпезный видеоролик с откровенной установкой на героизацию – создание идеального образа в духе эстетики классицизма. В этой клиповой нарезке зритель должен ощутить приступы неистового патриотизма со священным трепетом и скупой слезой у края глаз. Железные, несгибаемые люди идут мощной поступью к намеченной цели, чтобы остаться в вечности. Борьба за эту путевку в вечность составляет главную интригу фильма – соревновательность в первом отряде космонавтов. Номер один и дублер. Гагарин и Титов. (далее…)

Рубрики: История, Культура и искусство, Литература, На главную, Опыты, Перемены Когда: 10 июня, 2013 Автор: Александр Чанцев

Максим Кантор. Красный свет. М.: АСТ, 2013. 608 стр.

«Красный свет» — большая книга, которую не все прочтут, но большинство обсудит. С которой все известно заранее – она в финалах ведущих литературных премий, но первое место ей дать поостерегутся; вспыхнут полемики… А что вы хотели, если книга неудобна по содержанию так же, как неудобна по формату для чтения в метро? Если это настоящий роман идей, по отсутствию которого плачут наши литературные идеологи, но к появлению которого отнюдь не готовы? Из относительно недавнего что-то похожее пытался сделать в «ЖД» Быков, но потонул в банальной невнятице, давно пытается сделать Проханов, но воспаряет в психоделические небеса сатиры. Хотя бы на безрыбье перевели.

Интриги в окружении Гитлера и сталинские процессы, сегодняшние либералы и простые солдаты Великой Отечественной войны (с обеих сторон линии фронта), московский воришка и Хайдеггер, социализм и капитализм – для пересказа сюжета можно с тем же успехом прочесть аннотацию или сказать, что главным героем тут — история. Вернее, ее восприятие – с ним Кантор дискутирует наиболее ожесточенно. Штампы, зашоренность, клише – против них брошены танковые дивизии и партизанские отряды «Красного света», здесь интрига, сюжет и даже главный герой. У которого есть и два воплощения, современные эринии, спущенные на Клио: , пресс-секретарь нацистов (волей Кантора доживший до наших дней), и Петр Щербатов, следователь, ведущий дело об убийстве водителя одного (и одним?) из лидеров российской оппозиции. (далее…)