Цена Нефти

Рубрики: Грёзы, Литература, Люди, Опыты, Перемены, Путешествия, Трансцендентное, Фото, рисунки и прочее Когда: 18 апреля, 2011 Автор: Наталья Нехлебова

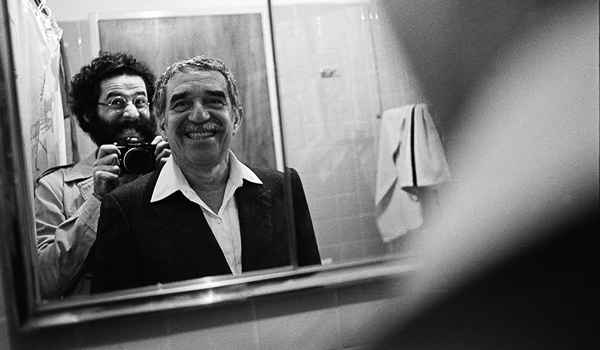

Photo by AZRainman/flickr.com

Шакиб проснулся от визга Зухры. «Опять! Старые дурры!» – подумал он и перевернулся на другой бок. На кухне падали чашки. Зейнаб и Зухра дрались. Зейнаб вцепилась в густые, совершенно седые волосы Зухры. Та невольно заняла положение бодающейся коровы и пыталась лягнуть Зейнаб в живот. Своими крутыми боками она сносила всё со стола. «Мама, опомнись!» – причитала Лейла.

Шакиб представил, как его двадцатилетний сын Саид хмурит смоляные брови, сверкает зелёными глазами. Ага, так и есть, вот он тяжёлой поступью направился к двери, хлопнул ей что есть силы. Чашки отозвались тонким трусливым дребезжанием. Послышалась рычание мопеда. Саид не выносил скандалов.

Шакиб закрыл глаза. Представил красные равнодушные дюны. Это не помогало. Кажется, сила была на стороне Зейнаб. Её визг приобрёл торжествующий оттенок. Шакиб вспомнил, как ввёл её в дом младшей женой. Как она стыдливо опускала глаза. И длинные ресницы бросали нежную тень на маленькую родинку…

Всему виной этот чёртов зеленщик Буазизи! Весы у него отняли! Овощами торговать запретили! Чиновница дала ему пощёчину. Тоже мне гордец, обидели его. Ну обидели, погоревал и ладно. Так нет, он вышел и сжёг себя на глазах, как говорится, всего мира. Началось. Революция! Не сиделось им по домам, не работалось. Орут на площадях, флагами машут – бездельники!!!

Зухра между тем не сдавалась, было слышно, как она обороняется подносом, который им подарили на свадьбу. Он издавал бодрый, зовущий куда-то звук.

Шакиб сел на кровати. Поковырял большим пальцем щель в полу. Посмотрел в окно. В доме напротив толстая индианка мыла голову своей дочери. «Это Нью-йорк – город, куда съезжается весь мир, – подумал Шакиб. – Америка – страна возможностей». (далее…)